「KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)2020」、8年目。わあい。コロナ禍で一度は春開催が延期になったものの、9/19(土)より開催です。わあい。うっうっ(泣く)。

クラウドファンディングで1千万円の支援が寄せられたり、世界的に大変な状況にあっても企業の協賛を得られたことなどは、「写真」の場がまだまだ日本/世界にとって健在であり、必要であることを示したと思います。うっうっ(泣く)。

では【KG】本体プログラムを順にレポしていきましょう。まず⓪インフォメーションから順に、①片山真理、②エルサ・レディエ、③ウィン・シャをどうぞ。

【会期/KG本体プログラム】2020.9/19(土)~10/18(日)

- 【0】インフォメーション @NTT西日本 三条コラボレーションプラザ

- 【1】片山真理『home again』@嶋臺(しまだい)ギャラリー

- 【2】Elsa Leydier(エルサ・レディエ)『Heatwave』@HOSOO GALLERY

- 【3】Wing Shya(ウィン・シャ)『一光諸影』@誉田屋源兵衛 竹院の間

「KG」は別名「KYOTO-RPG」と呼ばれており、いちげんさんオール・ウェルカムながら、地図がないとつらいことで有名です。うそです。地図です。

赤字は【KG】本体プログラム、黄色は【KG+】。この回では【KG】のナンバー⓪から③までをレポート。

全体として、【KG】本体プログラムは10個、アソシエイティッドプログラムは3つ。当初より本体が3つ減り、それらは来年に延期となりました。

【0】インフォメーション @NTT西日本 三条コラボレーションプラザ

大垣書店・烏丸三条店と烏丸通りを挟んで向かいのビルに位置。朝10時から開いてます。NTTと大きな字で書いてあります。こんちは。

クラウドファンディングの返礼品・パスチケット等の受け取り場所はここで。他の会場名が書いてなかったので、まずインフォメに寄る方がいいです。

今年のKGはコロナ対策に力点が置かれ、①手指消毒、②検温(非接触型)、③パスのID(バーコード)読み取り確認、が、どの会場でも毎回行われます。中は混んでないけど、受付で少し滞留するので、スタッフさんも大変。がんばってください。

KG恒例の写真集など物販コーナー。片山真理や高橋健太郎、ウィン・シャのがありました。靴下やポストカード、公式パンフもあるよ。

2018年のような、写真集・フォトブックフェアをまたやってほしいですなあ。散財しますよ。

2013年・開催当初からの1年おきの振り返りパネル。

あっという間に巨大なイベントに成長しましたね。去年のオープニングパーティーではルイナールの高級シャンパンをタダで無尽蔵に飲ませてくれたので「資本って怖い」と怖気づきました。今年はさすがに静かですが。来年が楽しみです。

しかしKGは、関西に残された数少ない写真イベント、写真鑑賞・発表の場になってしまった。写真新世紀の大阪会場版や、六甲山国際写真祭など、色々なくなりました。費用や手間のかからない・かつ・良質な展示・鑑賞イベントってありえるのだろうか。個人への負荷が大きすぎて大変ですわな。こうしたイベントは結局、超人的な情熱や哲学を持った個人の一念発起が必要になる、という気がしています。つらい。

( ´ - ` ) 湿っぽいことをいうてないで回ります。

【1】片山真理『home again』@嶋臺(しまだい)ギャラリー

片山真理は当初、現代アート関連のメディア、アートイベント等で盛んに話題となっていた記憶がある。5~6年前には著名なアーティストとして、先天性の疾患により幼少期に両足を切断して義足となったこと、義足を全面的に押し出した自己演出的な表現を精力的に発表することで知られていた。

その表現手法・ジャンルはインスタレーションを中心に、実に多岐にわたるが、自己の身体の様態や、自分と身体を巡る関係性などを作品化するためにセルフポートレイトを活用してきたことから、近年では写真家としての評価が盛んである。写真集『GIFT』が評価され、2020年3月・第45回「木村伊兵衛賞」を受賞した。

本展示では、従前の代表作――自己演出的なセルフポートレイト作品を紹介しつつ、メインには2019年の新作『in the water』を大伸ばしで展開する。また、過去のインスタレーションも再構築で展示しており、これまでの活動を凝縮して概括できる。

片山作品を全く読み込んでいないので印象論で申し訳ないが、『in the water』はこれまでの「片山真理」像を一新させるものとして、私には重要な展開に思われた。

それは装いから造形へ、より真に迫ったセルフポートレイト、自身の体との対話へと深化している。これらは、義足を取り外し、欠けた足先と手指の造形を、じっくりとブルーと光の中に浮かび上がらせる。画面内の要素を極限まで削り、体のフォルムだけで想像をかき立てる作風へと大きく変容した。

この大きな転換を呼び起こしたのは何だったのだろうか。会場で配布されていたステートメント『ANSWER』を読む限り、写真家としての戦略的選択というよりも、母親となり、自分自身の体と新たな関係を取り結べたことが大きいのではないだろうか。「傷だらけの足」に2歳の娘が「大好き」と言いながらすり寄ってくる光景に「ずっと私の欲しかった答え」を得たと作者は綴る。自分が何者であるか・何者にならねばならないか、という長きにわたる問いはいったん決着したようである。それが、装いを脱ぎ捨てた写真なのだ。

従前の作品は、自身の欠損と代替を過度に装飾・増殖させる「装い」=「片山流」のモードを作品化していたが、こちらを見返す眼差しの強さ・冷たさは、拒絶や孤高による美を立たせる。独自に演出された美の世界の中へと素直に入れるかどうかは、鑑賞者の感性との相性の良さも問われた気がする。

仲間らと話したが、これは90年代末に登場した際の、初期の椎名林檎の強度な演出にも通じるところがある。だが片山真理の演出世界は、根本的には演技ではなくリアルの欠損であるから、切実さが格段に違う。シンディ・シャーマンや森村泰昌、やなぎみわのセルフポートレイトともどこか一線を画し、まだ塩田千春の身体・痛みへのアプローチの方が近い気がした。

また80~90年代中頃までなら、義足の交換や着脱行為の意味をサイバー風味の身体論として、増殖と交換を可能とする「疑似身体」として、自己改造や超越のファンタジーを込めて語られ得ただろう。

そのような考察が通用すれば幸福なのだが、今、作者をはじめ我々が直面しているのは、「日常をどう生きるか」という90年代後半からの命題であり、しかも状況は自分探しやトラウマ語りのレベルから遥かにシビアとなっている。生活そのもの――収入や雇用の安定から、ジェンダーと社会の枠組みの折り合いなど多様性の課題、そして結婚・家事・育児における種々の課題まで、「正解」がない。様々な立場からの正義がせめぎ合う中、「自分はどう生きるか」を問われ続けている。

生きなければならない。

片山の義足も生身の四肢も、「疑似身体」のサイバーなファンタジーでは語り得ない。自己演出だけでも乗り切れない。生きる上で折り合いを付けなければならない現実であり続ける。

『in the water』では、埋め合わせようもない欠落を抱えながら生きていかねばならない身体の切実さを、ストレートに肯定し、美に昇華してみせた。作者の意図とは異なるかもしれないが、本作からは率直にそのように感じた次第だ。

その一点で、感性や技術力や情熱などあらゆる面で「片山真理」や「椎名林檎」のようには振舞えない私達は、この無防備な手足の造形の輝き、しなやかな輝きに、共感を自然と寄せることになるだろう。ここに写された体は、何一つ欠けておらず、これ以下もこれ以上もあり得ない。この体が全てで、この体でその人が、逞しく生きているからだ。

会場奥のインスタレーションでは、2016年に直島で個展をした際の「網」の立体作品が再構築されて渡し掛けられ、そこにプロジェクターで写真が投影される。子供が生まれてからは針や糸が危なくなったので、縫製をしなくなったという。

映し出されるのは栃木県の足尾、水俣、ミシガンのフリントなど、山、水と人とが密接に関わる土地をストレートに写した写真だ。それまでモデルとして客体として使っていた自身の身体もよりストレートに受け止めることが出来るようになったという。

余談だが、リアルの片山氏は演出的な写真作品で登場するのとは全く雰囲気が異なり、別人のように柔和で、なんか素敵な方でした。惚れる。

【2】Elsa Leydier(エルサ・レディエ)『Heatwave』@HOSOO GALLERY

世界最古のシャンパーニュ・メゾンである「ルイナール(Ruinart)」が送るプログラム。芸術支援を行っており、2016年からはKGにスポンサーとして参加し、自然と人間の関わり、ワイン畑や醸造所の歴史と人との関わりを表わす作品が定番となってきている。

作者のエルサは「メゾン・ルイナールアワード」を受賞した。1988年生まれの若さで、300年近い歴史を誇るワイン造りの歴史に対し、シャンパーニュ(仏・シャンパーニュ地方で作られるスパークリングワイン)の製造と太陽・熱との関係に着目しながら、鮮烈なビジュアルと構成力で挑んでいる。

本作品には3つの優れた特徴がある。

ストレートフォトだけでなく、レイヨグラム(=フォトグラム:印画紙の上に直接物体を置いて感光させ、像の形態を写し込む手法)も用いて、色の平面性の高さを活かしていること。1つの「作品」が、複数の写真や色のついたフィルターとの重ね合わせによって空間的に構成されていること。また、会場全体にもオレンジ色のフィルターを吊って、等身大のレベルにおいても作品の重ね合わせが行われていること。

これらはワイン造りにおけるブドウ畑、ワインと日光や紫外線との関わり合いを複合的に表現している。レイヨグラム作品の色がとても鮮やかで、明るい赤紫色や深いオレンジ色がどうやって生成されたのか謎だったが、紫外線保護のためにワインボトルに使われる着色ガラスを通すことで、このような色が生まれるようだ。

同時に、会場全体に掛かるオレンジのフィルターは、地球を襲う温暖化の「熱波」も表現している。これまで他国3カ所ほどで展示を行ったが天井が高すぎるなどし、このプランが実現できたのは、本展示が初だという。

シャンパーニュの泡立つ液体から製造工程、原料のブドウを「色」のイメージへ転換させ、温度や太陽光へ結び付ける構成力の高さが素晴らしかった。近年の1_WALL等でも、若手作家が写真を前後に重ね合わせて配置し、空間的な表現を試みているのを目にするが、海外の作家も同じなのか。かっこいいが、これはデザインの基本ができていないと真似できない…。卓越したセンスに嫉妬した。

シャンパーニュの泡立つ液体から製造工程、原料のブドウを「色」のイメージへ転換させ、温度や太陽光へ結び付ける構成力の高さが素晴らしかった。近年の1_WALL等でも、若手作家が写真を前後に重ね合わせて配置し、空間的な表現を試みているのを目にするが、海外の作家も同じなのか。かっこいいが、これはデザインの基本ができていないと真似できない…。卓越したセンスに嫉妬した。

【3】Wing Shya(ウィン・シャ)『一光諸影』@誉田屋源兵衛 竹院の間

香港の映画監督ウォン・カーウァイの元・専属カメラマンとしてタッグを組んできた写真家ウィン・シャの展示である。1997年『ブエノスアイレス』で指名されてから、『花様年華』『愛の神、エロス』『2046』でコラボレートし、また2010年には自身が『ホット・サマー・デイズ』で映画監督としてデビューした。

本作では映画のスチル写真からプライベートな創作写真まで、端的にまとめられている。

どの会場よりも、建築的な展示である。江戸時代から続く帯匠の町家「竹院の間」を、一直線に端から端まで貫く形で、作品パネルが設置されている。ムービーフィルムのコマ割りを意識したような直線は、矢のように一方向へ向かう映画の時間軸、時の流れそのものでもある。

このデザインは遠藤克彦建築事務所が担当した。作品は台座の上に照らし出されるが、その側面は鏡面となっていて、木製の床を静かに映し出す。よって、まるで写真が宙に浮かんでいるように見える。

像の質感と展示手法のためか、写真作品として没入するものというより、かつて観た映画の記憶をなぞって呼び起こすものという感じがした。ウォン・カーウァイ作品を全く観ていなかった自分には、特に導き出されるものもなく、なぜ90年代あれだけ話題になっていた時分に『天使の涙』も『ブエノスアイレス』も放置してしまったのかと後悔した。よくわからないが、岩井俊二が生理的に合わなかったことと直感的に結び付いて、見送ったらしい。だって『バッファロー66』や『トレインスポッティング』、『マルコヴィッチの穴』などは何だかんだでちゃんと観た。世界のミニシアター化が一気に進んだ90年代半ば以降の代表作の一つであり、そのムーブメントの一つにカンフー・コメディ映画だけじゃない香港テイストというのは確実にあって、そこに乗ったか否かの経験値の差は、予想外に大きい。

機を逸するというのは時代の核心を共有し損ねることに繋がるので、まあ無理にでも話題の映画は観に行くべきだと思った。※最近はがんばってます。

このように共感のポイントがなかったことと、本作が「写真」というより「映画」のリマインドであったことに加えて、写真の支持体が「建築」の一部として機能しており、床であり什器であり、立面として収まっていたことで、イメージは沈黙し、建築の流儀が完全に勝っていた。それゆえか、会場を歩いていたら何となく満足してしまった。

「良建築あるある」の一つに「歩いたり座ったりしてたら、なんとなく満足した」という体験があって、「野口家住宅・花洛庵」のマーガレット・ランシンク作品もその気があった。実に幸福な一時なのだが、これが写真作品に及んでくると、写真の言語や空気は建築の構造の一部へ取り込まれ、つまり写真を鑑賞することすら「建築」体験の一部へと包摂される。こうなると個々のカットがどうのという感想は出てこない。それどころか、写真を見る=建築物を観る、ことと同義に近付いてゆく。

個人的な話なので「ウィン・シャの作品が最高だった」と感じた方は怒らんといてください。はい。

逆に、会場途中でプロジェクター投影されたポラロイドでのポートレイトや、最後のコーナー:壁面での通常展示では、写真を1枚1枚、建築から切り離して「見る」ものとなっていたので、通常の展示を見るモードへとスイッチした。

出口付近の作品は、独特なファッション写真か、映画の一場面なのか、詳しいことは何も分からなかったが、ラストの1枚の天使に、見とれてしまった。こういう、現実のこの場を忘れさせてくれるような写真体験、静かな拉致が、ほしい。

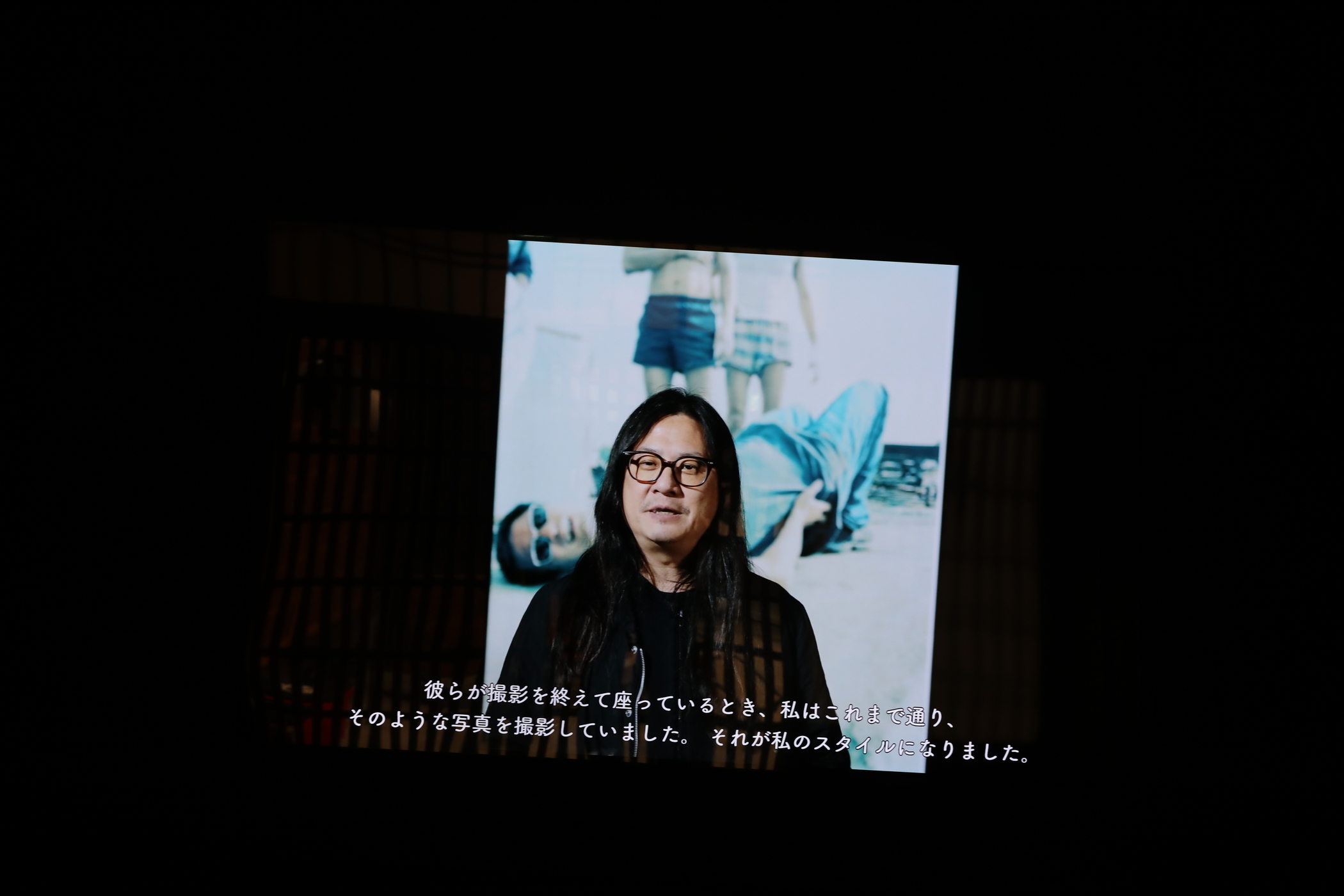

一番面白かったのは作者:ウィン・シャのインタビュー動画だ。「失敗」という言葉を繰り返していて、クリエイティヴに未知の環境へ挑戦することをそう言い表しているのだろう。

ウォン・カーウァイとの最初の仕事、『ブエノスアイレス』制作時のエピソードが秀逸だった。カメラの操作音を消すための消音ケースを持参するという発想がなかったため、映画を収録している間はシャッターが切れず、収録の前後で何とか写真撮影を行ったという。なので通常のようなスチル写真は撮れなかった。

並の人間なら泣いて土下座して逃げ去ってしまいそうな恐ろしい状況だが、撮り続けて危機を乗り切り、その「俳優の自然さ」を作風に転化させたウィンは化け物だと思うし、その状況にキレずに好きにさせてウィンのポテンシャルを引き出したウォン・カーウァイもまた化け物だと思う。

だから結局、人間どう育つか化けるかは、誰と出会い、誰と組んで仕事するかに尽きると思いました。ええ。それを運命といいます。ええ。

( ´ - ` ) KGレポ つづくよ。