完成度と密度が高い。

ハンドアウトに詳細かつ簡潔に、各階の展示構成、作者のコンセプト、会場(東條會舘写真研究所)と写真との関わりが書かれており、実際その通りに理知と情とが収め/治められていて、展示のお手本のような展示である。

どうしよう。もういうことがない。みんなハンドアウト読んでや。

だからといって「ハンドアウト読んでや 完( ´ -`)」で〆ると、さすがにhyperneko終了というか、「あいつ終わった」と倫理的に死亡だと思うので、もっともらしいことを書かないといけない。いけないのだが、なんせ嫌味でも批判でもなく「よくできている」から、あまり猫がああちゃらこうちゃら爪立てて付け足すこともない。粋かどうかで言うと全てが無粋になりそうな気がしたので書けずにいた。

全方向的に全ての面で、映像体験としても理屈の面でも作家観としても写真論としても広く言及されつつ、バランスよく起承転結を以てまとめられていて、優秀な書籍、「完成度の高い本」のような展示だった。

人の本に勝手に書き加えるのはなあ、、だが書籍と違い、展示は会期が過ぎれば消滅する。記憶からも消える。展示はせつない。それはよくないよね。書こう。何を?

過剰さ、欠落、破れ、異常性や変態性みたいなもの、あるいは直感的な違和感や誤読、躓きを体験のうちに見出し、違和の岩を手掛かりにして体を持ち上げ登り進めていくのが、私の鑑賞のやり口、スタイルの常である。

が、ここは理知が効いた地上~宇宙空間、博物的ストラテジーでミクロからマクロの様々なスケール、人間の内と外のスケール、原初と現在と未来のスケールを内包し順接させており、それは科学的な手続きです。科学は原理と順序が定まっているから勝手に手を入れられない。目の前にコースとしてホールドや足場が備えられており、その通りに読み進めていくと、その通りに理解できるという、まさに学びのインプット/アウトプットの両方向の出力系として構成されている。ちゃんと読んで観てれば躓きようがない。

だがそもそもがおかしなことを書いている気がする。

北野謙の作品を見て「躓かない」「その通りに理解できる」ということが一般的な写真の基準からして、ありえるのだろうか。

作者の取組みはどれも尋常ではない。

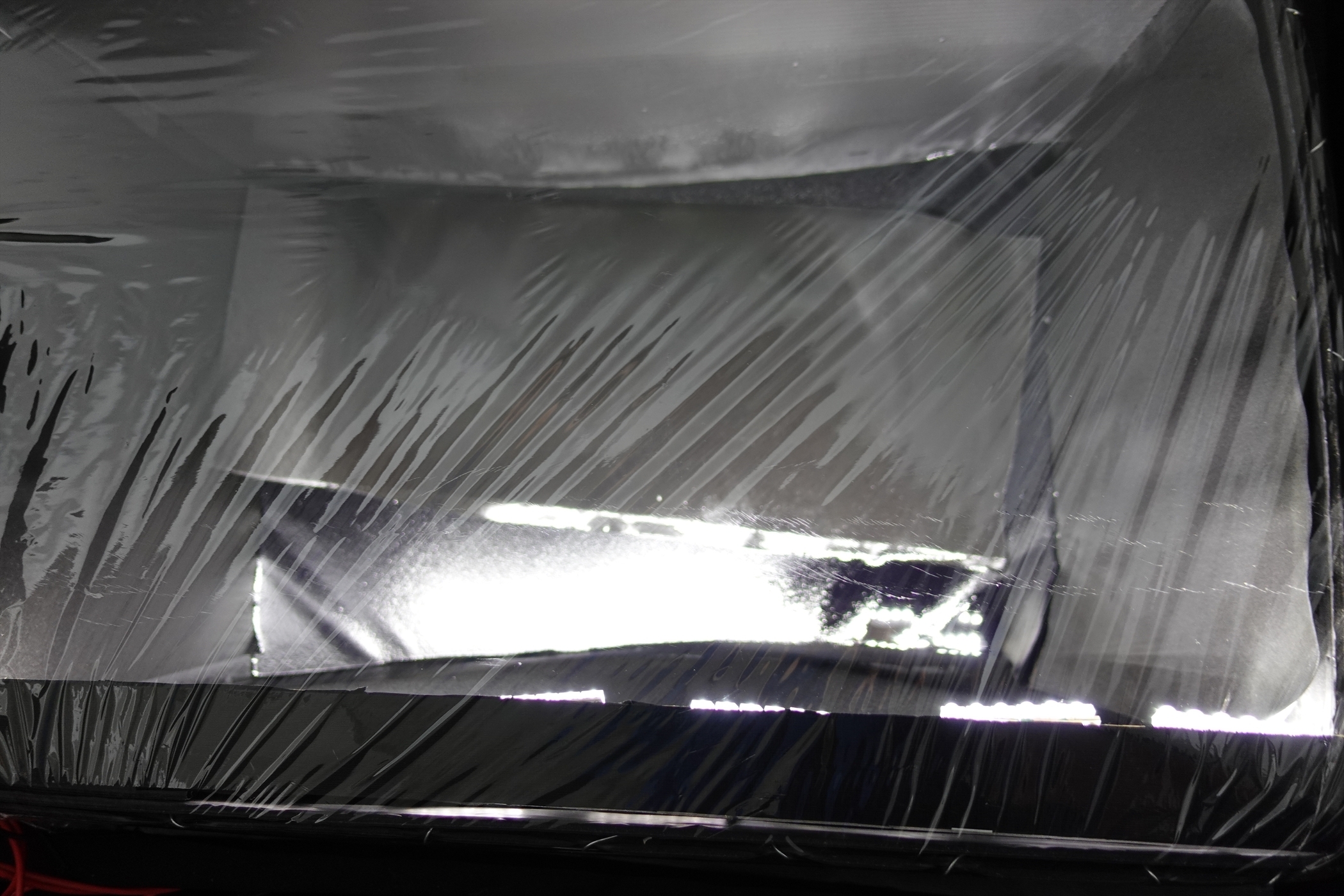

作者は生後2~6か月ぐらいの乳児のフォトグラムを撮影し、地下に暗幕を貼って宇宙/胎内のようにその像を大量に張り巡らせ、鑑賞者はブラックライトでその胎内を照らしながら赤ん坊の乱舞を通り抜けていく。作者は冬至から夏至にかけての半年間という超長時間露光で外の景色を撮影し、空は光の線となっている。作者は部屋を閉め切って暗箱化し、小さな丸い穴だけを空けて部屋をカメラオブスクラにし、鑑賞者は写真の原理と歴史の中に投入される。作者は旅先で様々な人と会って撮影とインタビューで得た像と言葉を展開するが、フォトグラムと台詞の断片ゆえにどれが誰のものだか、何処の誰だかは一切分からない。分からないがそれらはある個人の確かな感情や過去や未来への意思である。

これらが「写真」の一般系ではないのは誰もが了解するだろう。なおかつ「現代アート」という都合の良い風呂敷を持ってきても、外界・対象の像を取り込んで光学的に複写、出力することに忠実なプロセスを経ていることから雑に「アート」へ放り込めるものでもなく、一周回ってから「やはりこれは”写真”だ」と改めて了解するようなものである。「写真」的に真っ当かつメタを地でいっているがゆえに尋常ではない写真と言えるかもしれない。

尋常でないものをまるで違和感なく呑み込めてしまうのには、構成、編集の力が効いている。

いずれの作品シリーズも、目の前の「わかり」を何段にも先へ繰り延べて、鑑賞者の視座を写真の先へと行かせているのだから、普通の写真・作品ではない。

理解・認識のフォーカスを先にやることで見えてくるのは、まだ定まらぬ像=未来であったり、フォーカス以前の世界=原初、始原の世界であったりと、つまり写真が本来写すことのできないものへと想像や認識が促される。

写真が写せないものへの言及を催させるというと、記憶、関係性、歴史、感情、告発、等々の、過去形=既にない・終わったものを、現在系=生きている・有効なものへと昇格させるべく召喚する取り組みがしばしば行われる。

だが北野作品では逆に、今そこにある・いる存在を「写す」「撮る」といった現在形へ確定させる行為を避け、フォトグラムや長時間露光のように撮り手を不在化させて像を「現す」ため、行為主体と述語の時系が宙に浮き、質的に光自体へと近づいた像は光の向かう方へと運び去られてゆく。

その射程は人にも、外界全体にも及び、外界であれば太陽の運行から景色の生成から、人であれば外面的成長から、内面に抱えた心情の移り変わりから、幅広い主題に亘っている。そして写真というものが光の運動によってもたらされることも、露光・感光といった原理から素粒子の運動といった幅広く異なるスケールによって扱われている。

フォーカスを眼前から先へと繰り延べることで未来と原初を自然と指し示すように作られた作品シリーズ、それぞれの性質は科学的に順序だてられたスケールと時系列で整理がなされ、未来へと意識が向くような展示構成となっていた。

もし意外さがあったとすれば、「ひと・がた」から最終コーナー「百年後の部屋」へ至る、人物の写真と言葉にフォーカスした作品群だろう。

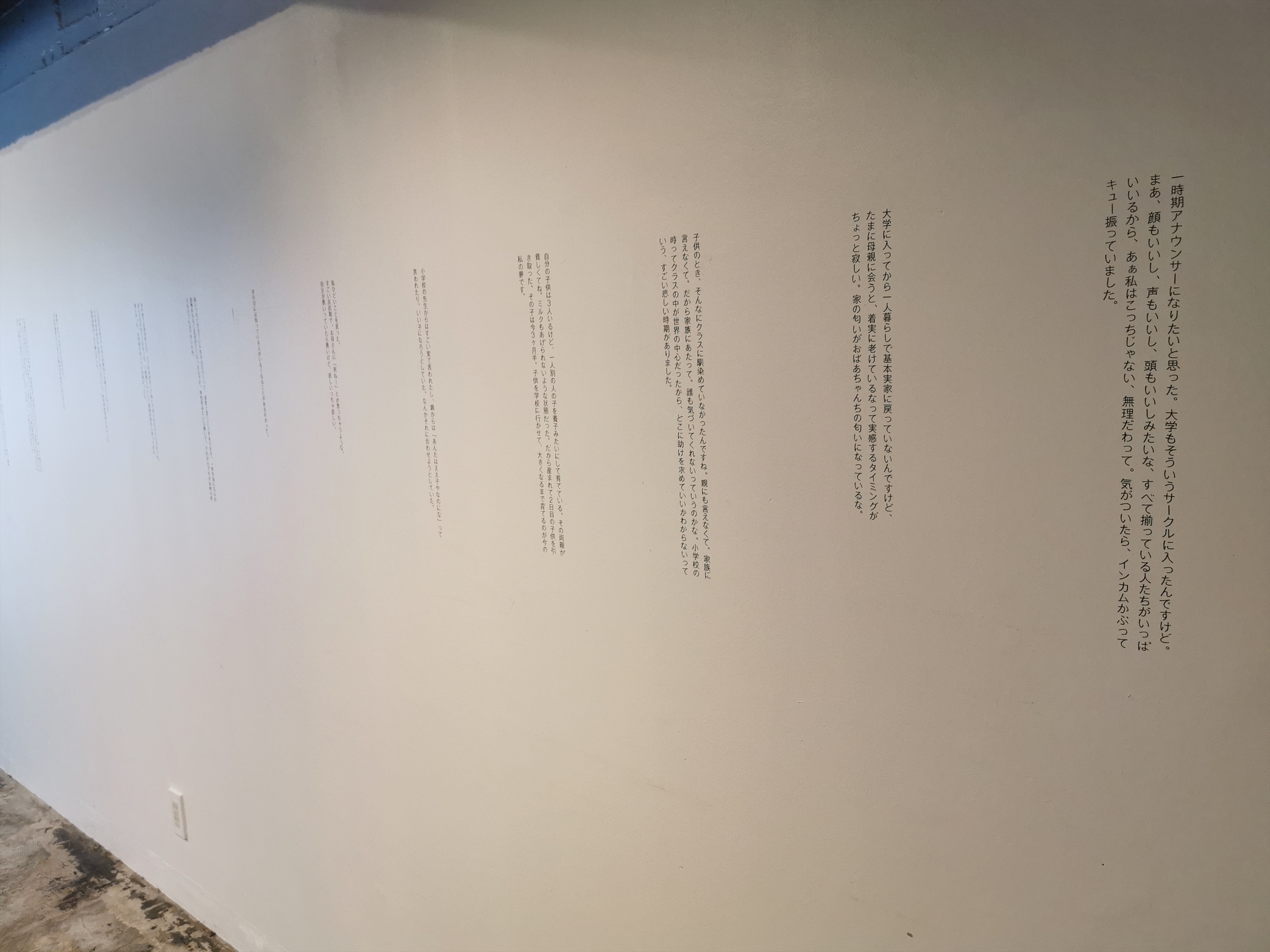

時間の流れそのものと、光それ自体から成る壮大な世界観から、かなり具体的な「人」の言葉へと収斂してゆきラストを迎える。暗い部屋をブラックライトで照らすと何処かの誰かが語った「百年後について何を考えるか」の言葉に出会う。言葉を発掘するように部屋をライトで探る。中央には肖像写真を焼き付けた古いガラスが吊り下げられている。瓦礫の記憶と未来意思とが合わさったような部屋で展示は終了する。

北野謙という作家がこれほどに「人」の顔と言葉を重視した、「個」の見える作品に取り組んでいたとは知らなかった、もしくは印象になかった。乳児や長時間露光の作品、多重露光の人物写真など、人間個人・個体を見えなくさせる作品と出会う機会が圧倒的に多かったためでもある。今回は認識を更新する形となった。

意外さにようやく辿り着いたところで、その中身を見てみる。

具体的な言葉を作品として取り込んで扱い、人の感情や意思をダイレクトに表すことで、写真には現われえない領域をも表すことに繋がっている。つまり写真という枠組みすら越境し、更に「未来」それ自体へとより踏み込んでいて、展示のまとまりの完成度、作家性(メッセージ性)を高めていた。

だが同時に逆説的には、人と未来というかなり具体的な領域へと「フォーカスを絞り込んだ」形となったがゆえに、フォーカスなき像の「現れ」が結して収まり、写真から相を移して「完成度の高い本」のような構造となっていた。その全体像、冒頭で述べた印象こそが、最も意外だったのかもしれない。

------------------------

◆B1F:未来の部屋

◆3F:写真の部屋

◆3F:現在の部屋

◆6F:過去の部屋

◆5F:百年後の部屋

しかし密度の高い展示だった。無理に予定に突っ込んででも見にいけてよかった。 飯を食う場所もなく(刀削麺の店とか全部閉まっていた)エナドリをぶちこんでいったんすわ。ふう。学びがある。個展をやろうとしている人には参考になる。展示は大変ですからね。がんばりましょうね。どういうまとめや。

( ´ - ` ) 完。