重力や質量、斥力など「科学」の世界は目には見えない。しかし今・そこに・常に働いていて、この有象無象のものどもに作用し、「世界」としての形と確かさをもたらしている。

美術家・植松奎二(うえまつ けいじ)の配置・構成するオブジェはどれもとてもシンプルで、それゆえに科学の力の働きと秩序を引き出して、眼前に、透明なまま現す。

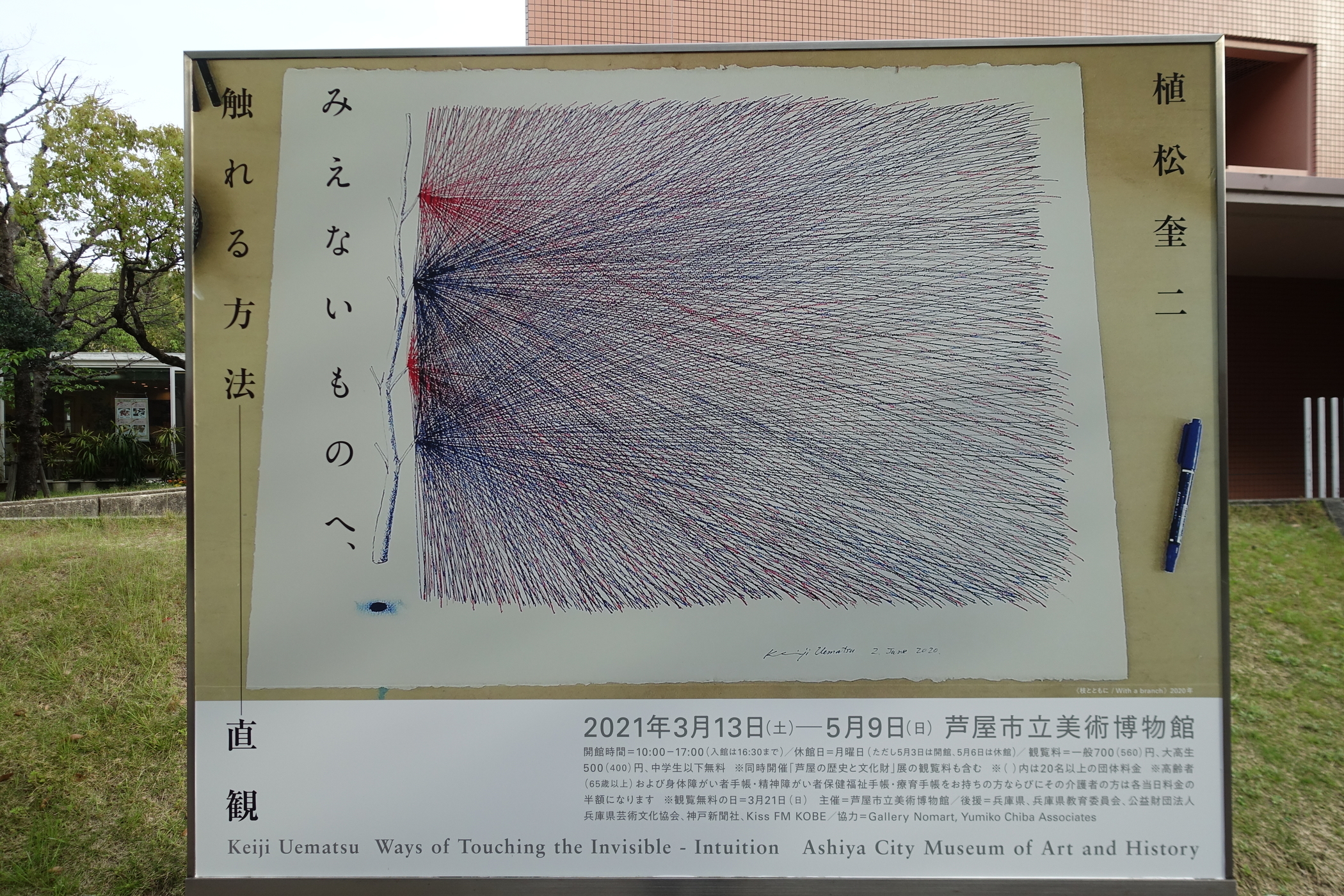

2021.3/13(土)~5/9(日)

- ◆1F_エントランスホール:「宇宙に触れる」

- ◆2F_回廊:「思考に触れる」

- ◆2F_ 休憩・図書スペース(窓)

- ◆2F_第1展示室:「未知なるみえない重力の庭に触れる」

- ◆2F_第2展示室:「エネルギーに触れる」

美術館は2階まであり、1階の大広間は吹き抜けになっていて高い天井が魅力的だ。展示室も広く、全体的に空間のゆとりがある。本展示は空間の余白に見えない力を見ることが重要なため、非常にマッチしていた。

いい空間でしょう。建築と作品が一体化していて、1Fと2Fと通路も一体化しています。金色のオブジェが「NieR_Automata」のキャラの頭に見えて仕方がない。いいですね。

科学とは何か?人間の眼では見えない秩序を数式によって明らかにし、世界の輪郭と構造を広げて更新してゆく、知の営みと体系と言えるだろうし、人為の外側に存在する理そのものでもあるだろう。

科学は方程式でしか見えないのか? 本展示は科学を五感に見せてくれる。

目録「鑑賞の旅の冊子」によると、展示場所ごとにミニテーマが設定されていて、作品のみならず展示構成も理路整然としている。迷い込むというより、思考が整理されていく感覚だった。化学・物理現象をジャンルごと・スケールごとにフロア展開していくところは科学技術館や科学博物館と似ている。

◆1F_エントランスホール:「宇宙に触れる」

《摩擦のあいだー宇宙からの贈りもの》(2021)が静かにエントランスホールに佇む。重力エネルギーに富んだ衝突の瞬間でありながら微動だりともせず無音が広がる。植松作品はどれも「静」が徹底しており、それが空間に力をもたらしている。

床から天井までの高さは14m、地面から何もない「空」にある金属球体は宇宙に浮かぶ星のようだ。このブロンズの球体はスーパーカミオカンデと同じく中に水が入っており、石と球体との間に挟まれた黒い物は本物の隕石だ。まさに宇宙と引力を想起させる作品である。

写真や絵画と違って、この作品は360度ぐるぐる回って任意の角度と位置から見ることができる。そのため意味・解釈は思いのほか能動的に動く。私はこれを見て、太古の地球に隕石が直撃して地軸が傾いた時のことを思った。そうすると傾き方向として逆なのだが、本作を観ることで、地球はただ宇宙に浮かんでいるだけではなく、強い力が加わって恒常性が大きく揺るがされることや、また力に拮抗しながら平衡を保っていることなどを「見た」のだった。

《Triangle―Stone / Cloth》(2021)は巨大な布を石が下に引っ張っている。因数分解の結果は明らかだ、布と石である。しかし透明な不可算の因子が解にたいへんな奥行きをもたらす。重力場がそこにあることが分かる。重力とは? 言葉で考えると非常に難しい。引っ張る力、空間が3次元で引っ張られている場、そのことが伝わってくる。

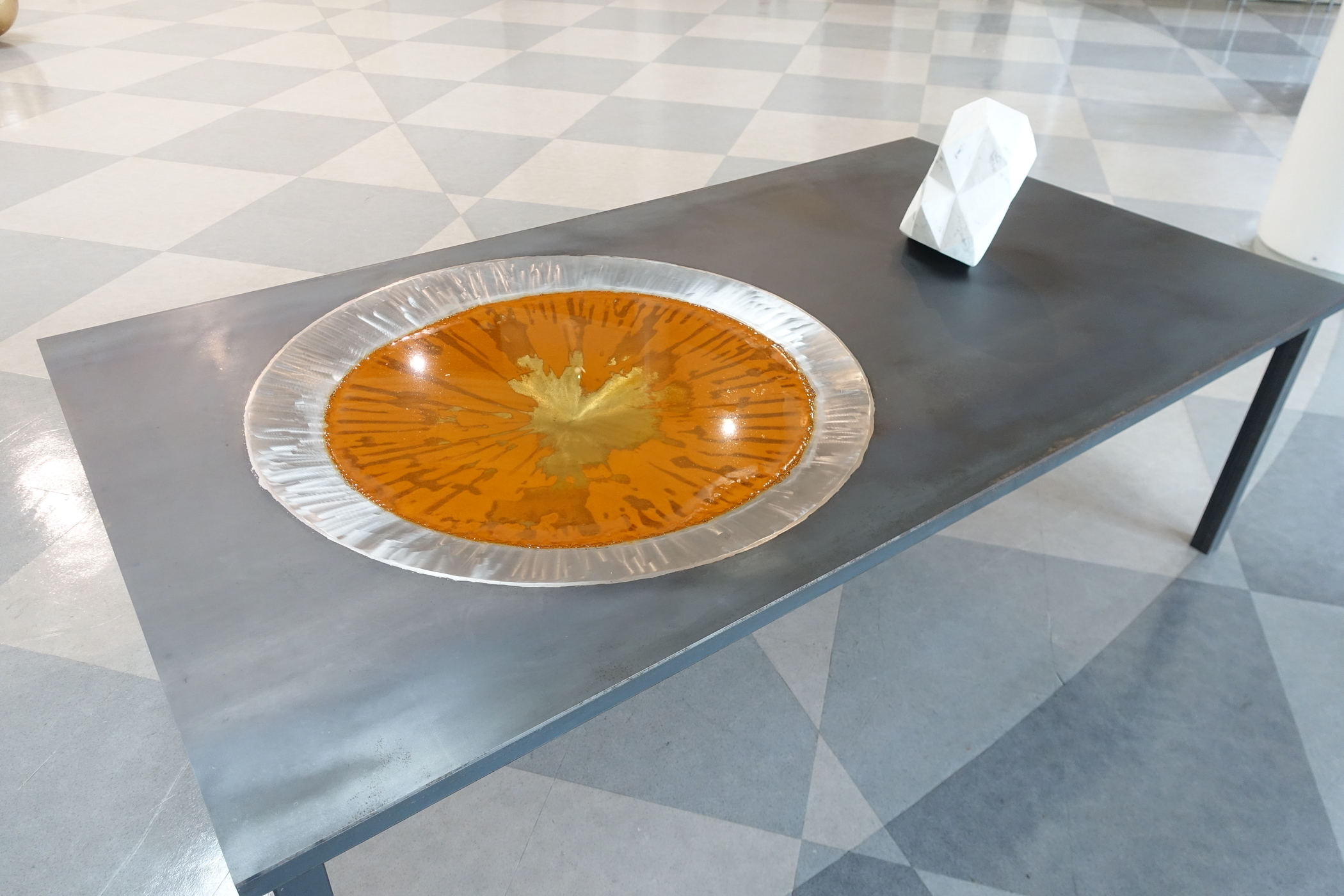

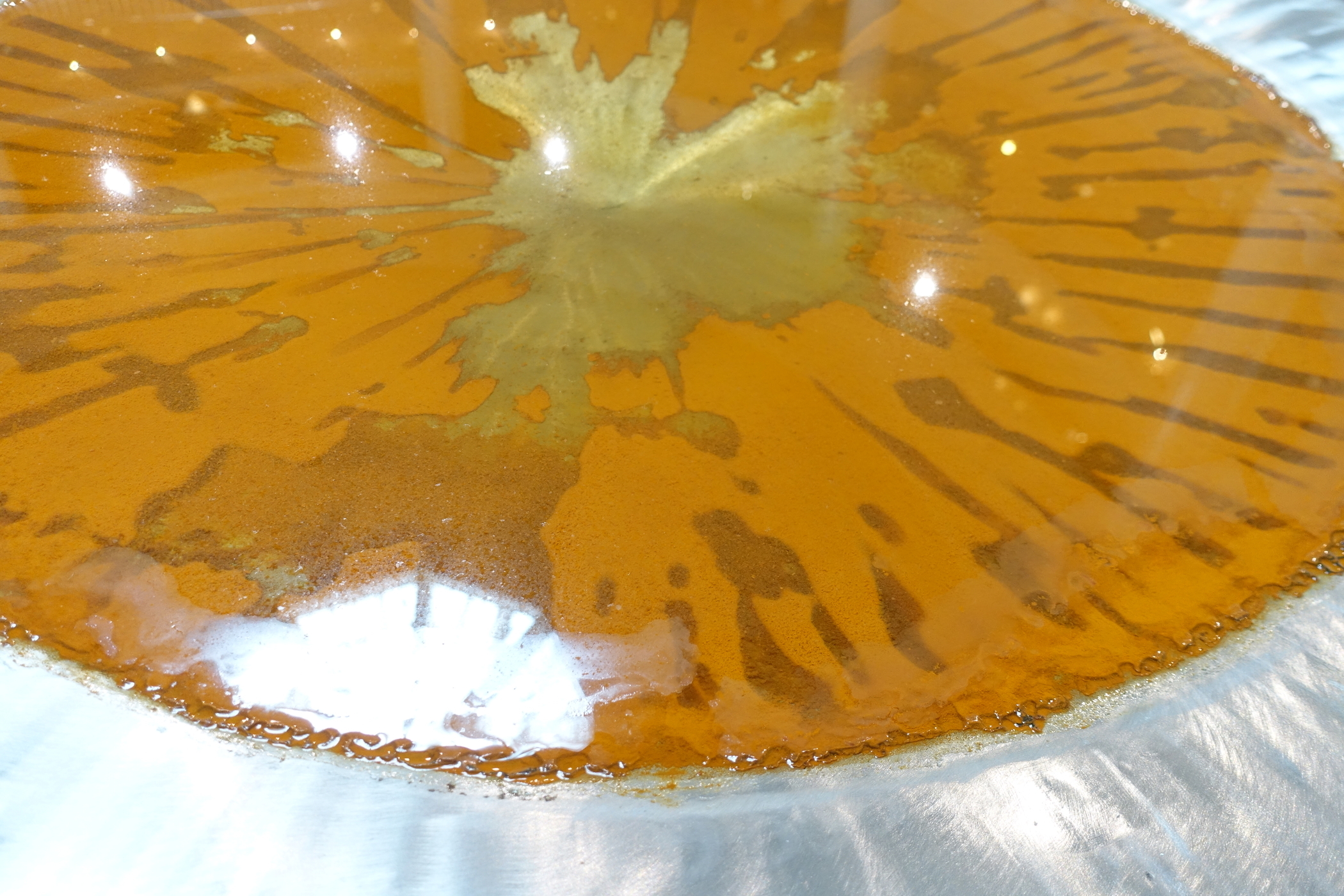

上記2作品と反対の壁側に置かれるのは《まちがってつかわれた机ー隕石孔・結晶・水》(2005/2021)で、円形に窪んだ机である。窪みには水が張っており、中は相当に錆が進んでいてカレーのような色をした沈殿物が重なっている。

写真にしてしまうと巨大なカレー皿になってしまってあれなのだが、実物からは、岩石と窪みの取り合わせは隕石とクレーターという重力とエネルギーの相関に見え、或いは「水」による侵食・腐蝕という永い時の中での変化と、抽象化された「概念・物理法則」の不変的な永遠の相関に見える。素材も演出も実にさりげないが、この世界の真理のど真ん中に見事に刺さる。

「もの派」との関係については専門家ではないので印象論でしか話せないが、植松作品は「もの」を現象学的に見せたいのでも、美術史上の戦略として素材に手を加えることを止めたのでもなく、この世界を構成し運航させている科学的な「力」を引き出すために最小限の素材と構成で空間に関与した、すなわちモノ化した数字によって方程式を記述したのではないか。

◆2F_回廊:「思考に触れる」

2階へ上る大階段から繋がる踊り場には、弧を描く壁面に組み写真が4組展示されている。《浮く石の記憶》(2017-2020)、《浮く石―Miracle》(2019)、この1枚1枚には、白い石が影とともに手書きで描かれている。石は浮遊している。

写真は世界の様々な場所で収集されたポストカードだ。光景は古今東西あらゆる時代と国と文明に及び、月にまで到達している。そして浮遊する石はその全てに姿を現す。写真に手書きで、それも修正液のホワイトと黒のボールペン、けっこうラフな絵なのだがとても馴染んでいて、不思議と説得力がある。

時間と空間を旅行した気分になった。万博だ。

浮遊する石=自然界の物理法則、重力や引力の象徴と見なすと、確かに人類の営み、文明と共にあり続ける。逆に、文明のある所に影のように現れるのが白い浮遊石だとすると、これは科学法則を認識し存在を認める、人間の理性の象徴物なのかもしれない。

面白いのが、手書きの絵が写真と妙にマッチしている点だ。思うに、これらの写真は象徴的で良くできた、出来すぎて非現実的な写真(社会の資料集や観光地の広告・土産物ポストカードとして最適化された、不動のイメージ)であって、実体としては文字通り「絵」なのだろう。揺らぐ現実の複写ではない。絵の上から絵を描き加えても齟齬は起きない、むしろシュールさが同調して強化を呼ぶ。

《写真》(1979-2019)、これらは建築物、構造の「間」を取り持つ柱や線に注目している。二点間に働く力がある/抗する力があるよね。

回廊は円形の吹き抜けに沿っており、壁が弧を描き、そこが展示スペースになっている。歩いていて気持ちがいい。

なんだなんだ。選手宣誓ですか。

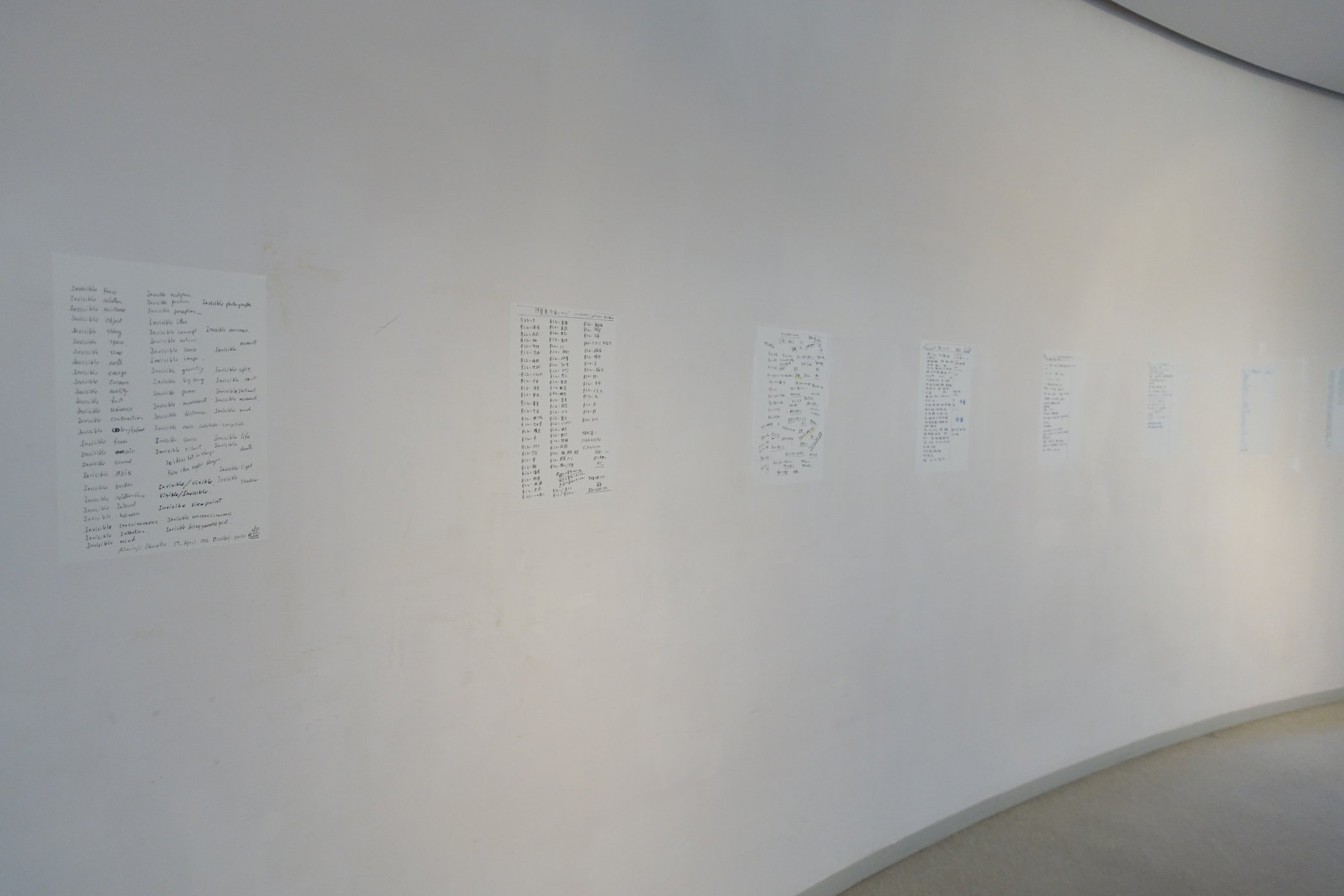

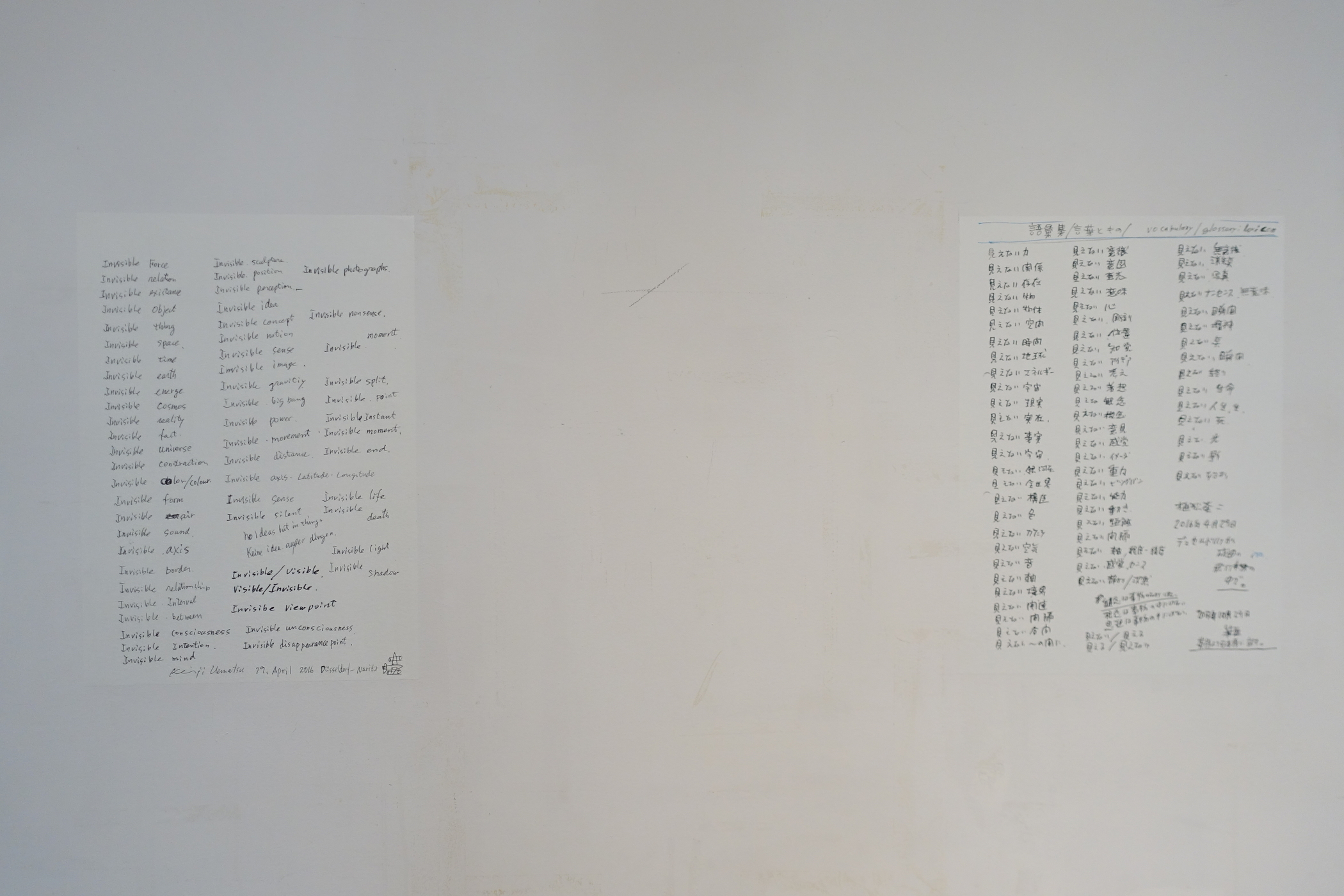

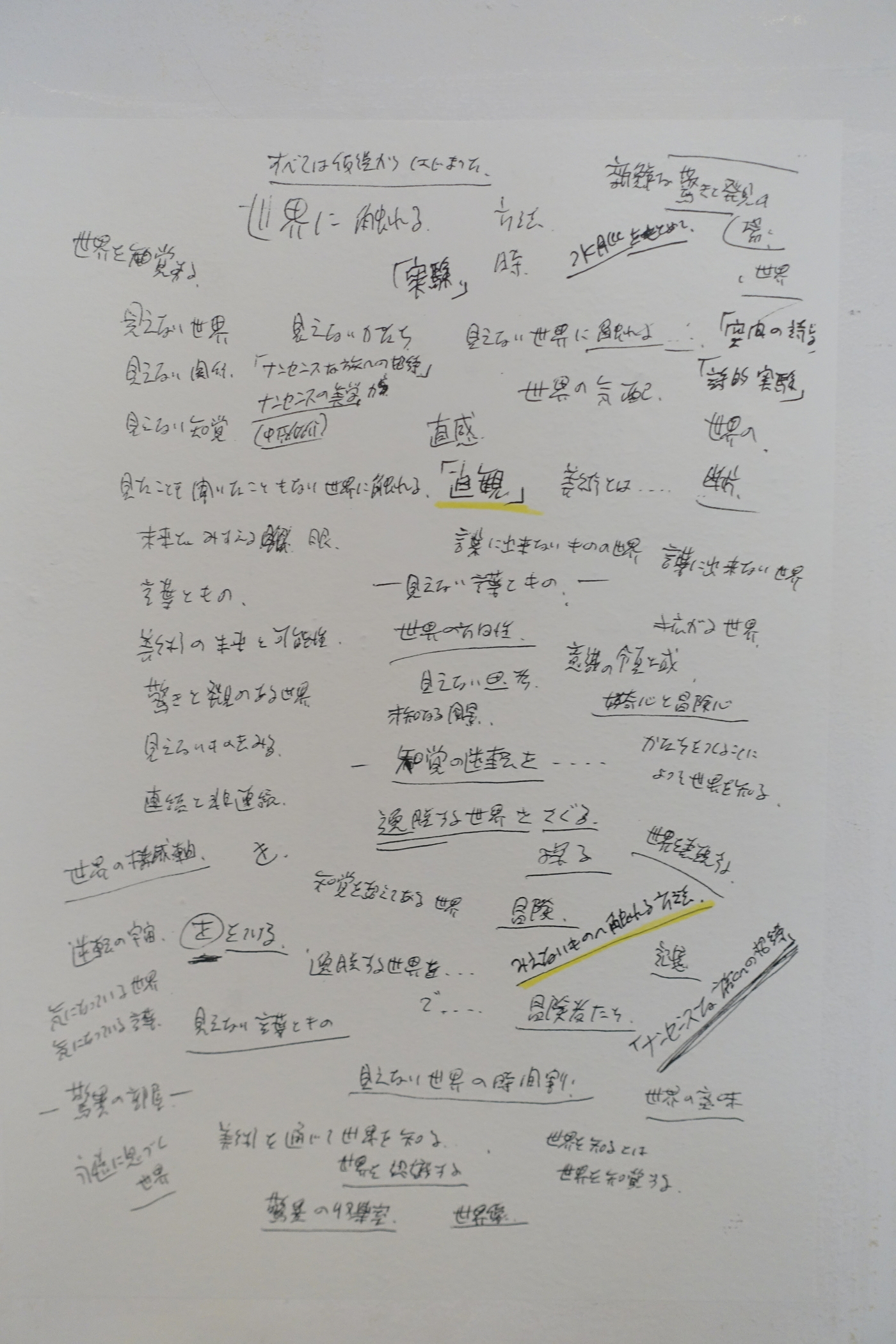

《言葉》(2012-2020)

展覧会タイトルを思案したもので、「Invisible・・・」「見えない・・・」「・・・に触れる」が列挙されている。空気、音、エネルギー、地球、・・・本展とそのタイトルはこれらの様々な事象や概念を包含しているということが分かる。科学全般である。つまり哲学だ。本作は国際線のフライト中に書きつけられたという。重力と揚力の絡み合う中での浮遊空間だから、思考も促されたのだろう。

同時に、作品や表現は常に、言葉の及ばない領域についてモノと構成によって表す試みであっても、最終的には人に伝えるために言葉で形にして語られねばならない、そんなパラドックスを抱えていることも分かる。

学生の頃はこういう構想・思考を書き付けたスケッチを見ると「高名なアーティストはいいなあ、紙切れ1枚で何十万円、何百万円もの値がつくんだなあ」と羨望でしたが、その作者の骨となる思想に価値があるからこその話であって、歳をとると真似できないものだとよく分かる。常人は「見えない世界」を考えるトレーニングも積んでいないし、社会人(勤め人)としての完成は思想哲学とは真逆なんで、色々と思うところがあります。そうこうしてたらそのうち年金生活。はい。

◆2F_ 休憩・図書スペース(窓)

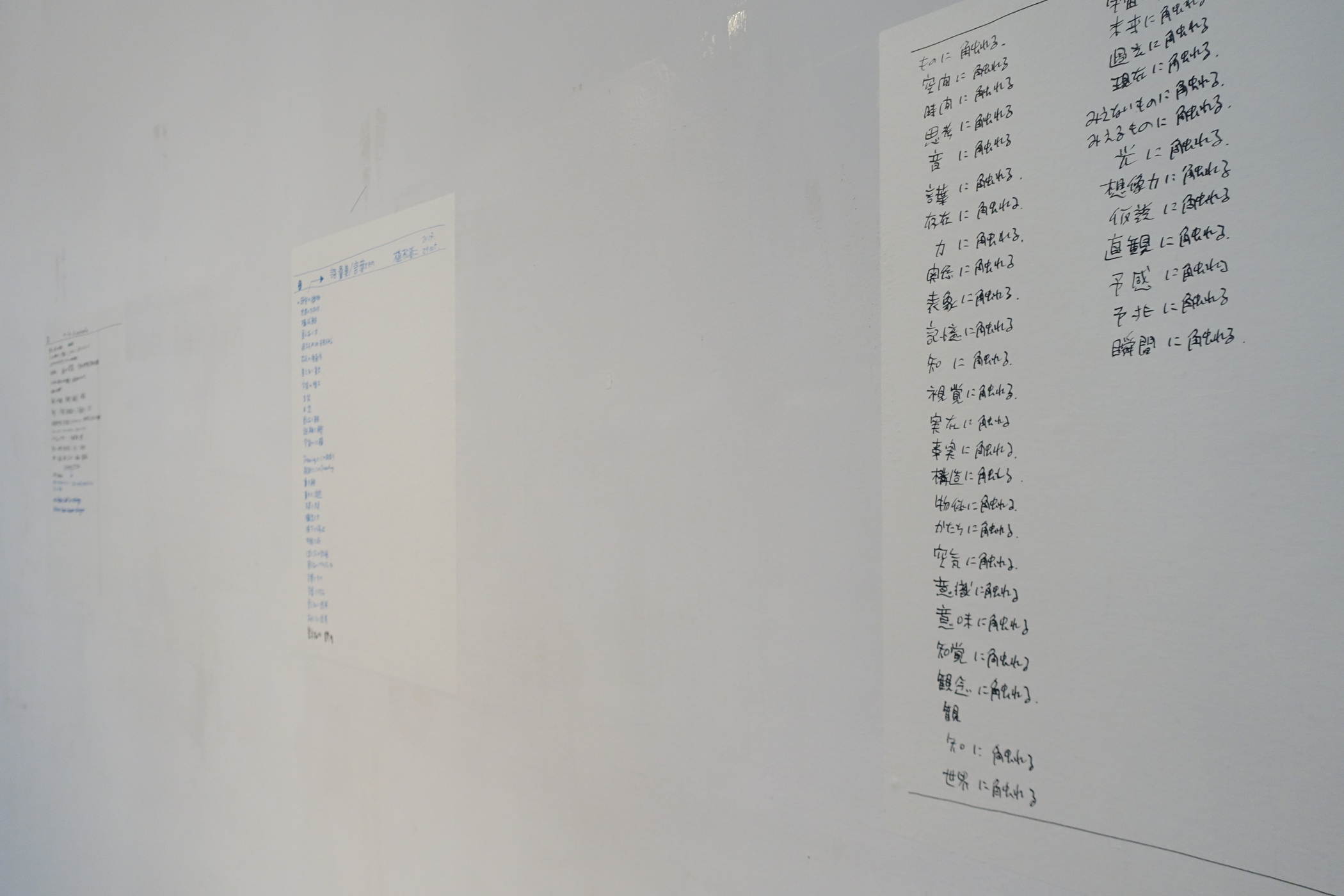

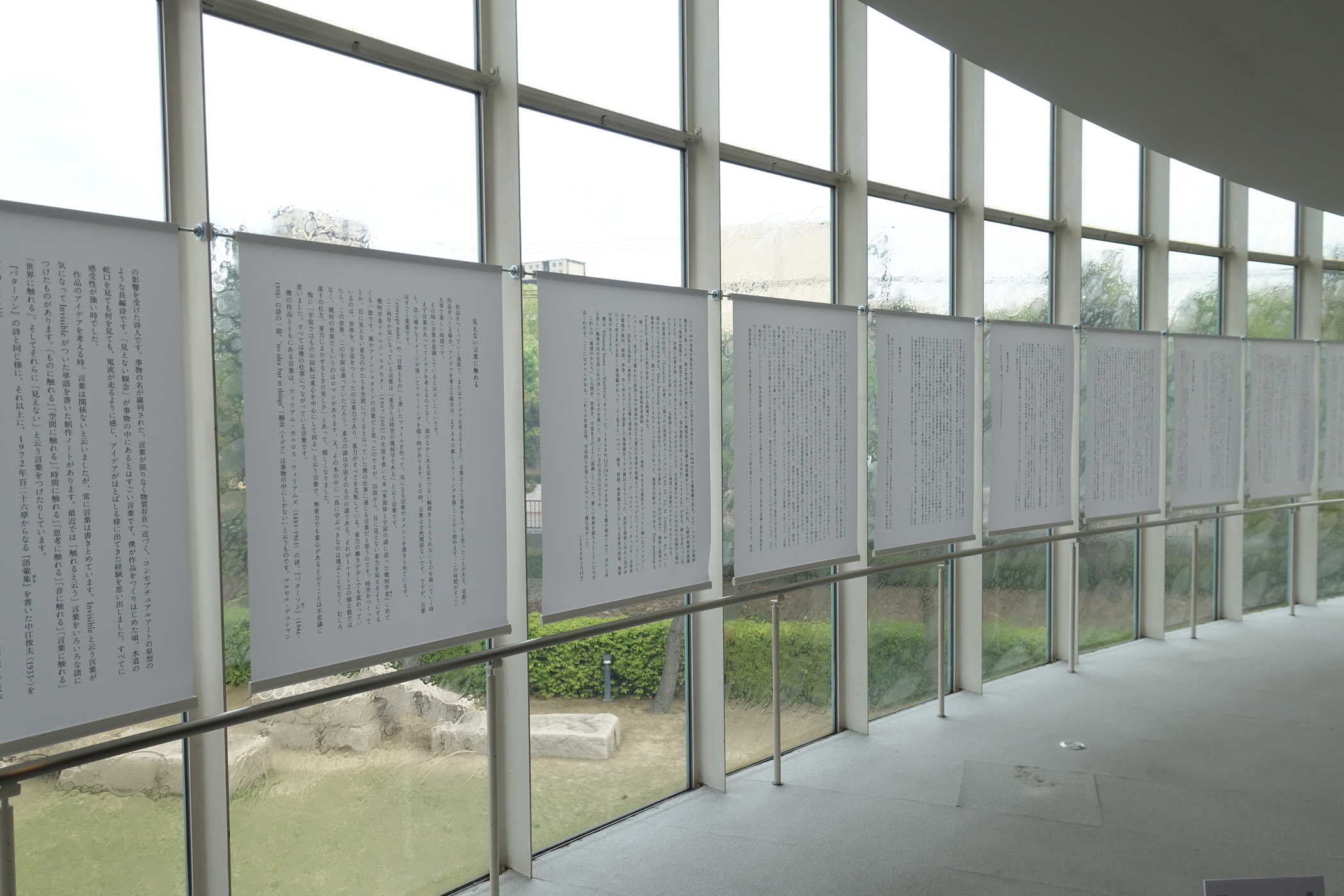

《みえないものへ、触れる旅 第1章ー第6章》(2020)

2階・図書&くつろぎコーナーの窓ガラスに論考が掲げられている。パウル・クレーの言葉『芸術の本質は見えるものを再現するのではなく、見えるようにするものである』から切り出される全13枚のテキストは、作者の旅先や制作でのエピソードと発見などの随想である。会場では難しく感じたが、後に紙にプリントしてみるとスッと入ってくる、読みやすい。環境でずいぶんと印象が変わるものだ。

作家活動を始めた頃に、奈良・飛鳥の石舞台で巨石の力強さに打たれ、古代と出会い、後の制作活動に影響を及ぼしたこと。ウィーンの地球儀美術館とドレスデンの国立美術館で出会った数々の地球儀・天球儀とそこで馳せた世界や宇宙への想い。そのようなことが書かれている。

◆2F_第1展示室:「未知なるみえない重力の庭に触れる」

😋あっかわいい(語彙)

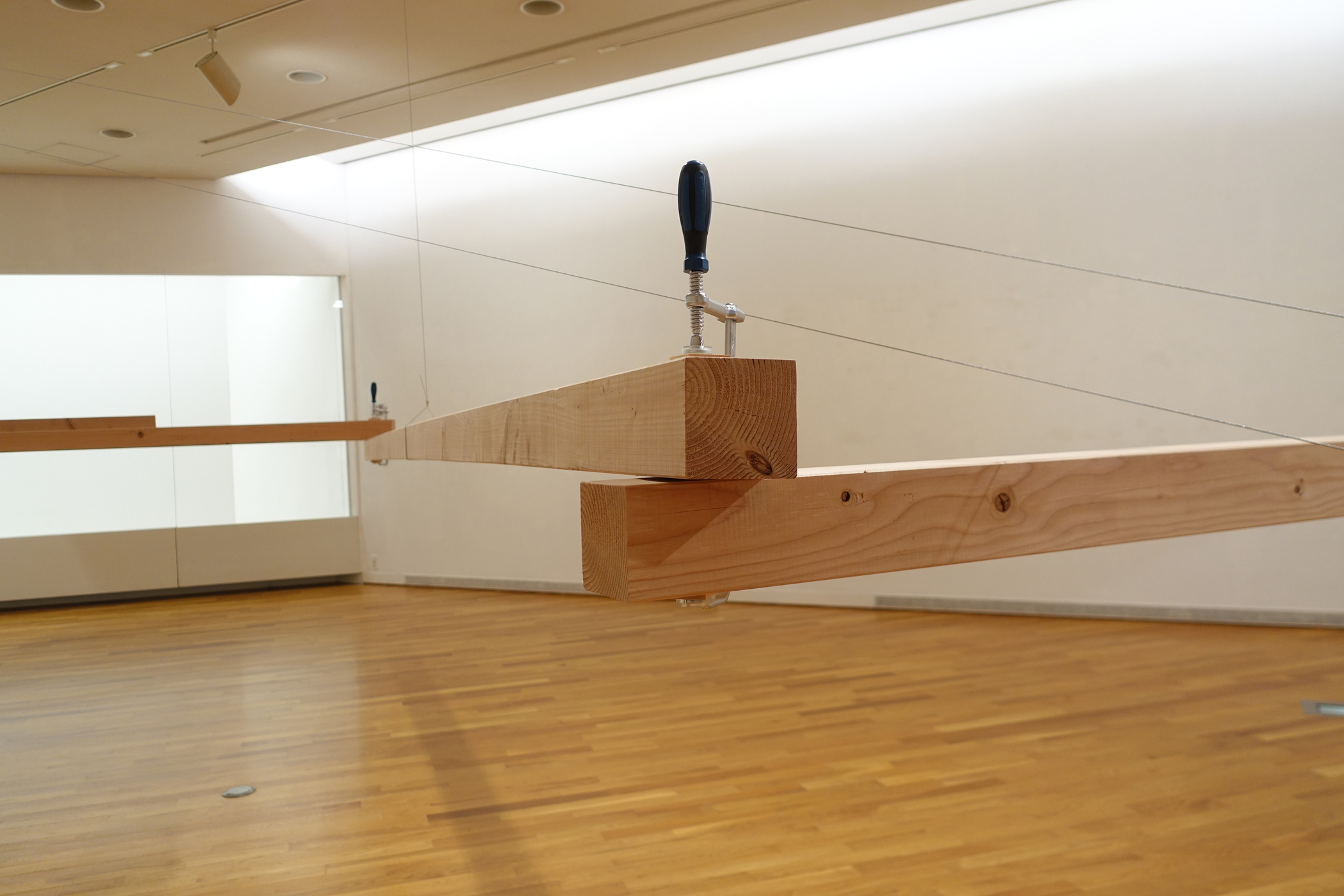

《まちがってつかわれた机―石》(2019)

第1展示室への短い通路の脇にちょこんと。縮尺が分かりづらいですが小さいです。石を挟んでいます。

第1展示室はすごい。圧巻。

《見えない力――軸・経度・緯度》(2021)、奥行34mの空間に、角材を繋げた作品が無音で浮いている。無重力空間で、同時に、無重力ではありえない秩序の力が強く効いている。複数の角材はバラバラに漂うのではなく、1つの確かな構造としてそこにある。

浮いている。ほんまか。

( >_<) ほんまや。

全部浮いてる。

うわあ。

柱はない。角材は万力で締めあげることで接合される。水を張ったステンレス皿から伸びた8本ワイヤーが天井を経由して、角材を吊り上げている。純粋な「力」の連鎖によって、260㎏もの重量の物体が浮き上がっている。

「ありえないものが目の前にある」という実感だけがあり、ありえないのだが、目の前で実際にこうして浮いている以上、これが現実なのだった。

室内を自由に見て回れるため、こちらからの能動的な接近と回り込みによって、角材は一方向からの風景ではなく、手触りのある具象物となる。だが考え抜かれた配置・構成によって、またワイヤーの吊り上げる緊張によって、空間に潜在していた「力」が引き出されて透明な可視化を果たしている。

これはもう「角材」ではない、「力」の依り代か触媒か。重力や質量という見えざる力の実在を表す「科学」として働く、あるいはこの構造を突き詰めていくと塔や神社の鳥居など、【建築】と呼んでいるものの聖なる雰囲気の根源にも辿り着けそうだ。

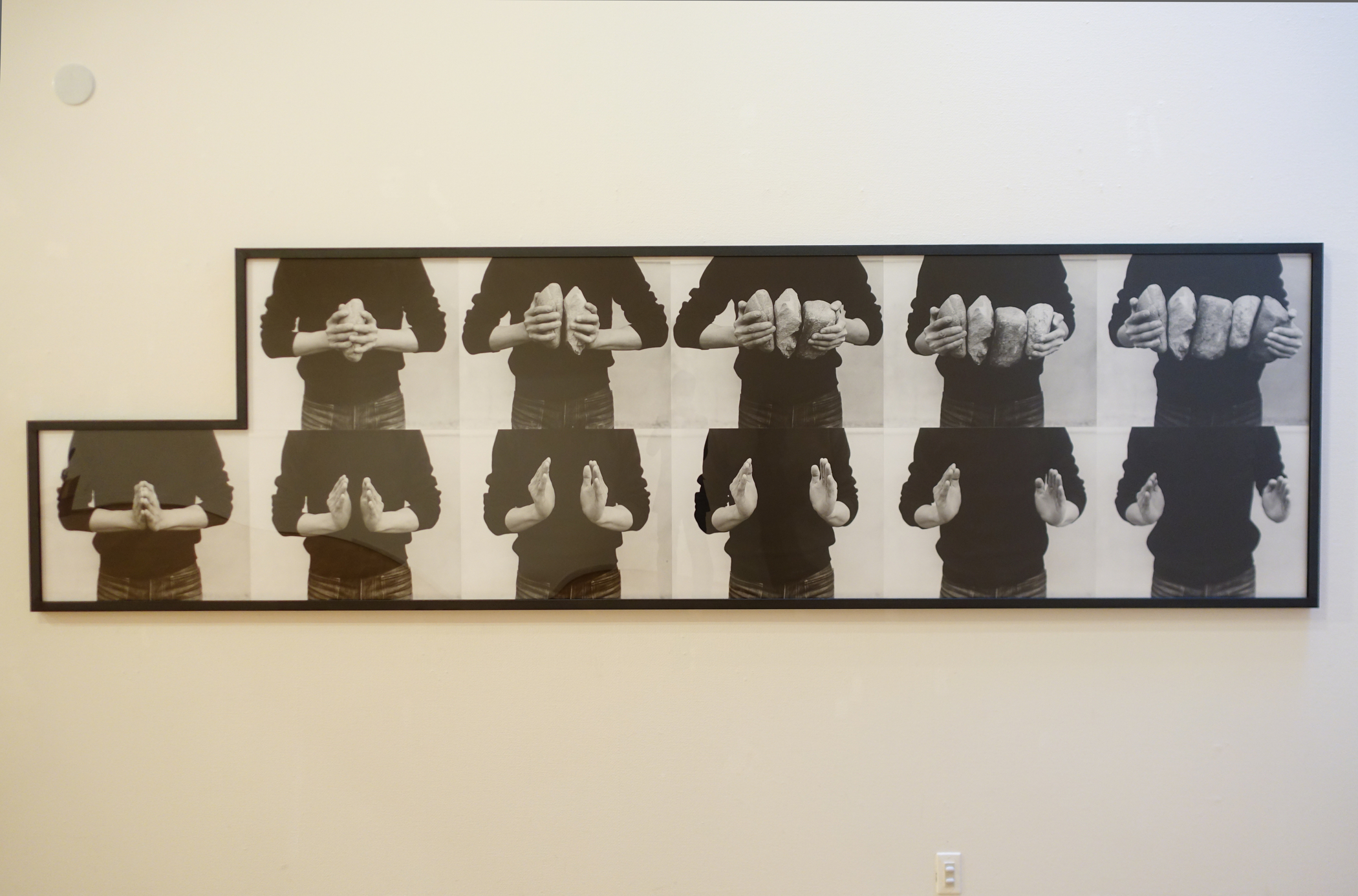

《間――5つの石Ⅱ》(1975 / 2016)はコンセプチュアルな写真作品。右手と左手の間には石=重力、引力などの「力」が潜在していることを示唆する。この体や日常は、そこに何もない、しかし宇宙の法則に繋がれている。

《Between glass and glass―leaf》(2021) は、がらんどうの壁面展示ケースのガラスにゴムの葉が挟まっている。左右から挟まれていて、落ちない。では「落ちる」とは? 「落ちない」とは?

◆2F_第2展示室:「エネルギーに触れる」

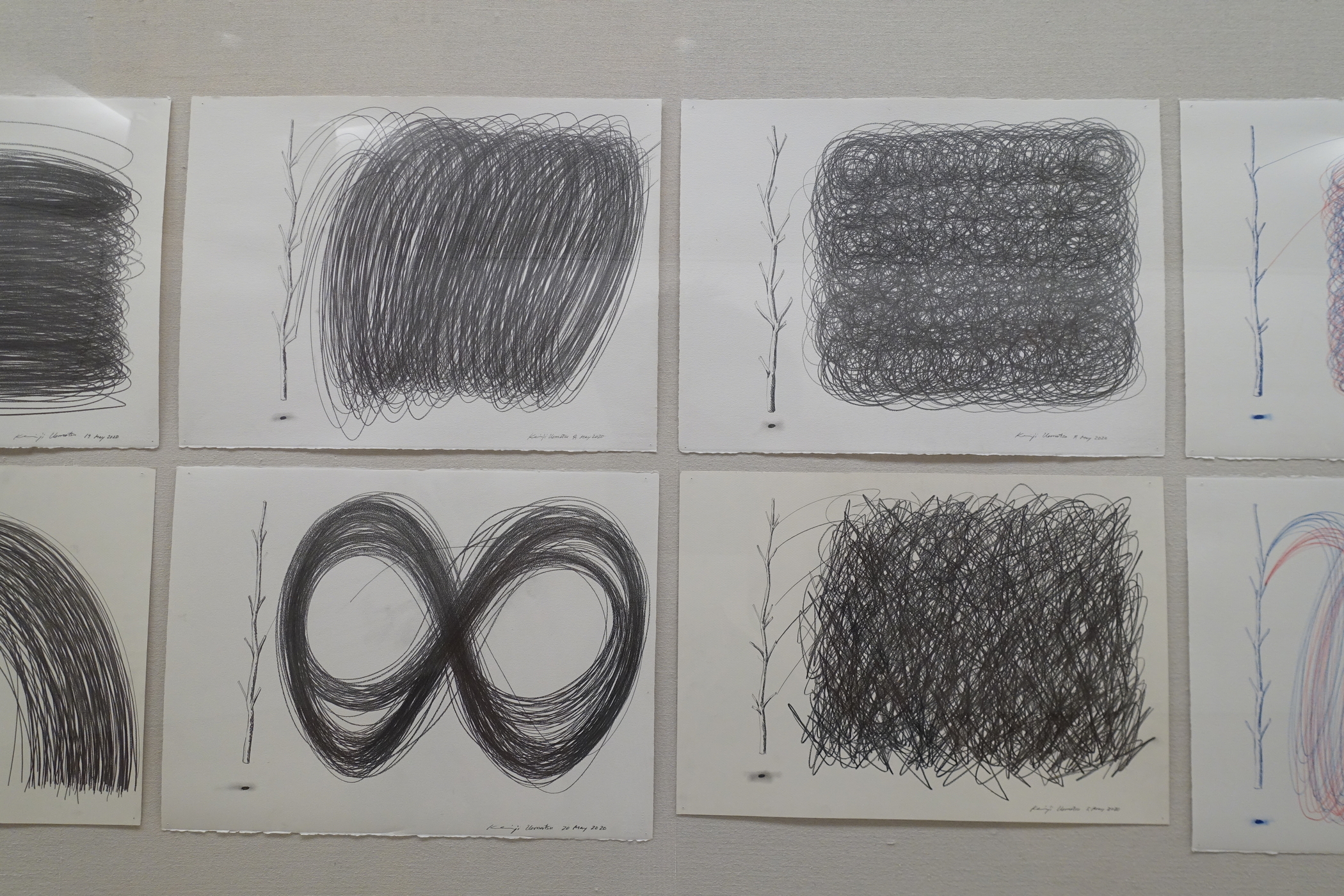

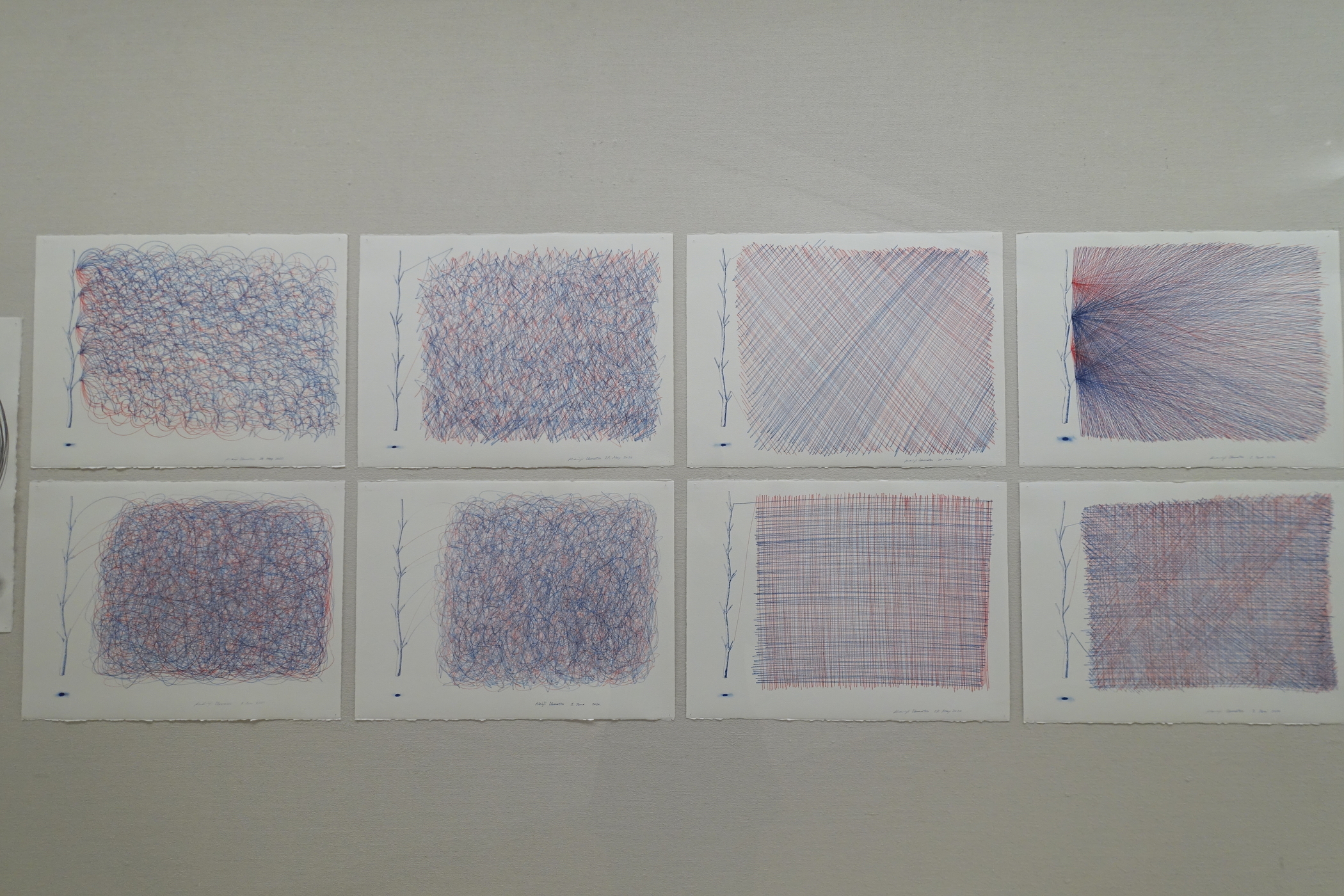

こちらも大きな展示スペース。主役はドローイングだ。

《空間に描かれたdrawing》(2021) は真正面から見ると、カンバスに自由に筆をくるくると走らせたドローイングそのもの、真横から見ると浮き上がりと厚みに満ちていて、銅線の輝きが彫刻的だ。銅線の巻きはそのままに電気エネルギーを連想させる。

ここでは、樹のオブジェから伸びた銅線が、夥しいくるくるを描き、末端は床に置かれたガラス容器の中に到達する。それは水滴を垂らしている。水。最初のフロアの作品と同じく、水は植松作品にとって生命や宇宙の根源に触れる重要なモチーフとなっている。

生きていない金属の樹から「水」が出る。これは単に生命のメタファーなのだろうか。

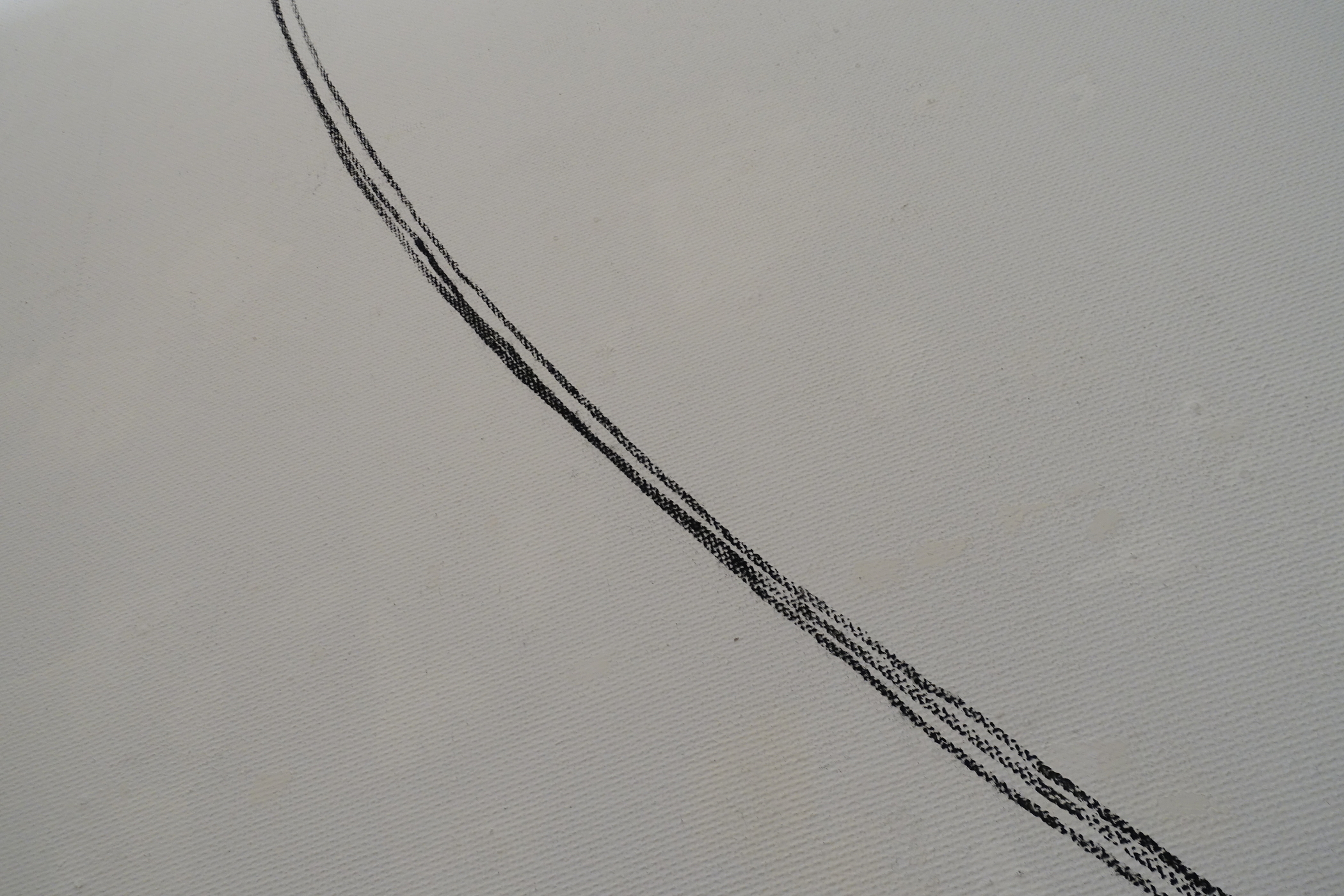

《一つの石》(2021) は、天井から紐で吊り下げられた石と、その軌跡から成る。とてもシンプルな取り合わせだが、とても雄弁で、描かれた弧はとても大きい。星の影を思わせる。まだ姿を現していないが、そこにある「星」の存在。巨大な重力を生み出す球体であり、私達が触れる時には地面=平面に還元されてしまい、全容を客観的には認識できない。そんな存在。

部分を分解して見ていくと「石」「縄」「木炭で描いた線」という身も蓋もないモノになって頭打ちになる。だが総合的に空間の中で見た際には、モノであることを超えて「力」そのものとなる。

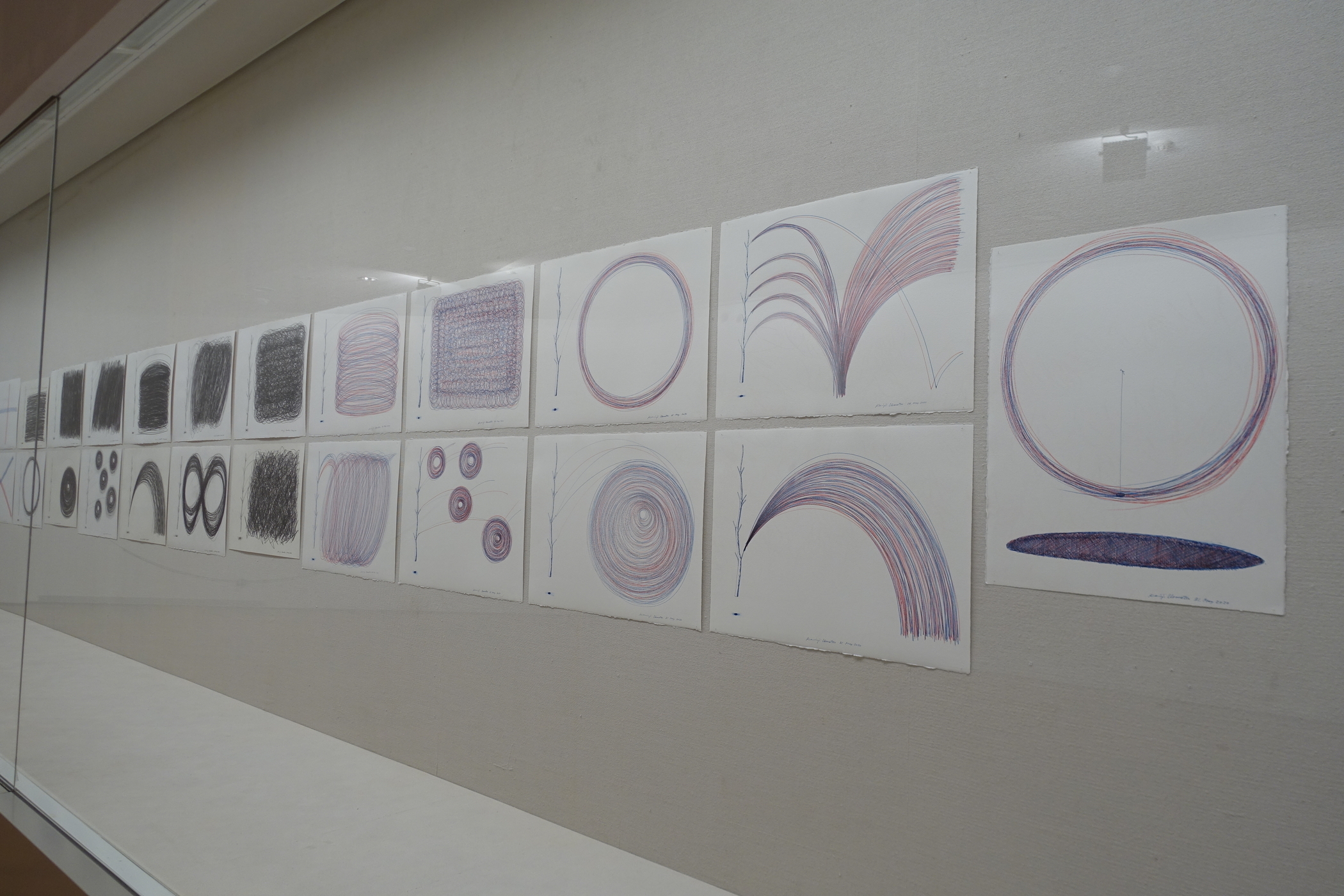

この2つの作品の元になったドローイングが並んでいる。

線描は幻想的というか、もっと思考の抽象化でソリッドなものかと思ったら、柔らかくて美しい。

この展示コーナーは、これまでの作品が見えない透明な「力」を表していたが、ここでは線描として見えるものとなっている。だが物理現象や重力・引力自体をそのまま表したものとも思えない。特に、樹から伸びた銅線の先から水がしたたるオブジェは、植物のポテンシャルについて言及しているようにも見えず、すると他の作品に比べて観念的だ。

ここには、「創造」「表現」行為そのものの可能性と生命力が託されているのではないか。創ること、自らの手で描く行為の原点としてのドローイング、そこから「水」が出ているのは、この世界の根源を構成する要素として、物理の力や星の存在と同等なものとして「創造」「表現」の営みが挙げられることを示唆しているように思われた。

《波動態Ⅰ》(1973/2021)

《作用因》(1973/2003)

面白かったですね。

これは面白かった。高校時代を思い出しました。若返ったぞ。

物理科学が「見えた」んすよ。見えないものが見えた。文系なので数式さわれませんので、逆に響きました。「Newton」誌のような挿絵をCGとか映像で表さなくても、身近にあるもので表現できるというのも斬新だった。そういう意味では、体験はニュートン力学の範疇に留まるのかどうか、というと、芸術がすごいのはヒトの想像力に訴えかけてくるところで、こちらの持つカード次第で、けっこう自由にばんばんカードを切らせてもらえる。なのでその先にあるものについても想像が及ぶのではないか、私はリンゴが上から下に落ちる以上のことはよく分かりませんけども。ということでした。

( ´ - ` ) 完。