2年目となる写真を専攻する大学・専門学校の選抜展。東京、名古屋、京都、大阪、福岡の全12校・12名の学生が一堂に会する、貴重な機会である。

日本全国から12名もの若きセンスと才能を一堂に集めれば、それはさぞ多彩さが昂じてカオスな空間になるのではないか、と思いきや、割と落ち着いた作品が揃っていた。

(参考)昨年のようす

大阪会場はニコンプラザ東京からの巡回展となる。もっと広い会場で多くの人数の展示を見てみたいところではあるが(欲張り)

作風、テーマ性は比較的揃っている印象であった。時代性というのだろうか。それとも教育の賜物だろうか。

個人の情動のエクスプレッショニズムやストリートスナップは見られず、自分というものを掘り下げるに当たって、家族・血縁の関係性を見つめる作品、他者とのコラボレーション的な協働や対話の作品が主であった。

これは直近で見た眞岡綺音「陸の珊瑚」で考えたことにも通じる傾向、時代性と文体とも関連があるのかもしれない。

私の主観で、ある程度のアタリを付けながら傾向を分類しながら、作品を見ていこうと思う。

◆他者とのコラボレーション

他者の活動や生き様を作品として表わす、コラボレーション的な描き方をする作品。それらは商業写真であり、物語であり、ドキュメンタリーの写真でもある。

三田春樹(専門学校 東京ビジュアルアーツ 写真学科)『初期衝動』は、完璧にプロカメラマンとしてバンドのライブに密着し、PV映像的な力強いカットを繰り出している。

画面から飛び出してくる迫力は十分で、既にかなりの場数を踏んでいることを感じさせた。経験値から来る技術力と引き出しの多さ。専門学校の卒展ではしばしば商業写真としてスポーツやライブの作例を見るが、本作は他の学生らと一線を画していた。

呼吸と熱との呼応がある。まさに文字通りのLIVEなのであり、これがフォトグラファー自身の美意識や技術論に閉じこもると音楽家たちの力が出ないため、多くのライブ写真はLIVE感を無くしている。本作は現場に同期している。いつの時代も生のライブはいいもんです。

光安匠(日本大学 芸術学部 写真学科)『庭と椅子』は、友人が制作する椅子を取り上げている。椅子だけでなく庭も主役で、二つは一つの世界としてぴたりと合わさっている。いやもう一つ、その椅子を作る「手」もまた主役だ。

木材を削り出していく手とノミは、木に吸い付き一つになるかのように写されている。そして作られた椅子がそこに在ることで、庭は昇華され、草の植わったお洒落な空き地から顔を持った存在になる。椅子と庭と作り手とが環形に結ばれていく作品だ。

社会の現場との接続、異なる世代・異文化との接続という観点で非常に面白かったのが、田中千咲貴(専門学校 名古屋ビジュアルアーツ 写真学科)「かたわれどき」だ。被写体は作者の実家が営む建設業に入社してきた、中卒・16歳の「みさきちゃん」。

写真は「みさきちゃん」が日々現場で働いている様子を捉えた、素朴なスナップ写真だが、それが非常に面白い。面白さでは随一だった。

というのも、中卒で作業着に身を包んでトラックに乗り込んで建設現場に向かう女子がこの世にいることを、少なくとも私は完璧に見落としており、存在に気づいていなかった。仮に目にしていたとしても、どんな日常を送っているかを覗き見ることはできない。

建築コストや人手不足の観点から、文字と数字だけで語られる「現場」にカメラの目が入ることは、文字通り情報に肉付けを行うのだと知った。誰が現場を支えているのか?と。

一枚だけ、あえての青いサイアノタイプ。これは「青写真」=「未来を構築する」というポジティブなニュアンスを、未熟ながらも予測不可能な可能性を秘めた「みさきちゃん」と重ね合わせているのだという。表情が素晴らしい。

◆親子関係、家族との絆

いつからか… 私が写真展を回るようになった2016年あたりでは既に、家族や親子、祖父母との繋がり、生活、死別、もっと遡って祖先のルーツを辿ったりしながら、「私」のありよう、身近な血縁者との関係性を題材にした作品を、絶対に誰かは出展するようになっていた。

その流れがどこから顕著になったのかは各学校の卒展や1_WALL応募者やらでデータを取れば明らかになるだろうが、ともかく絆や関係性を見つめるところに「私」や「表現」のコアが見い出されていることは確かだ。家は今や、自分を束縛する場として否定し脱出すべき場所ではなく、自己を編み直すべく見つめる場として、アルファでありオメガの地点となっているようだ。

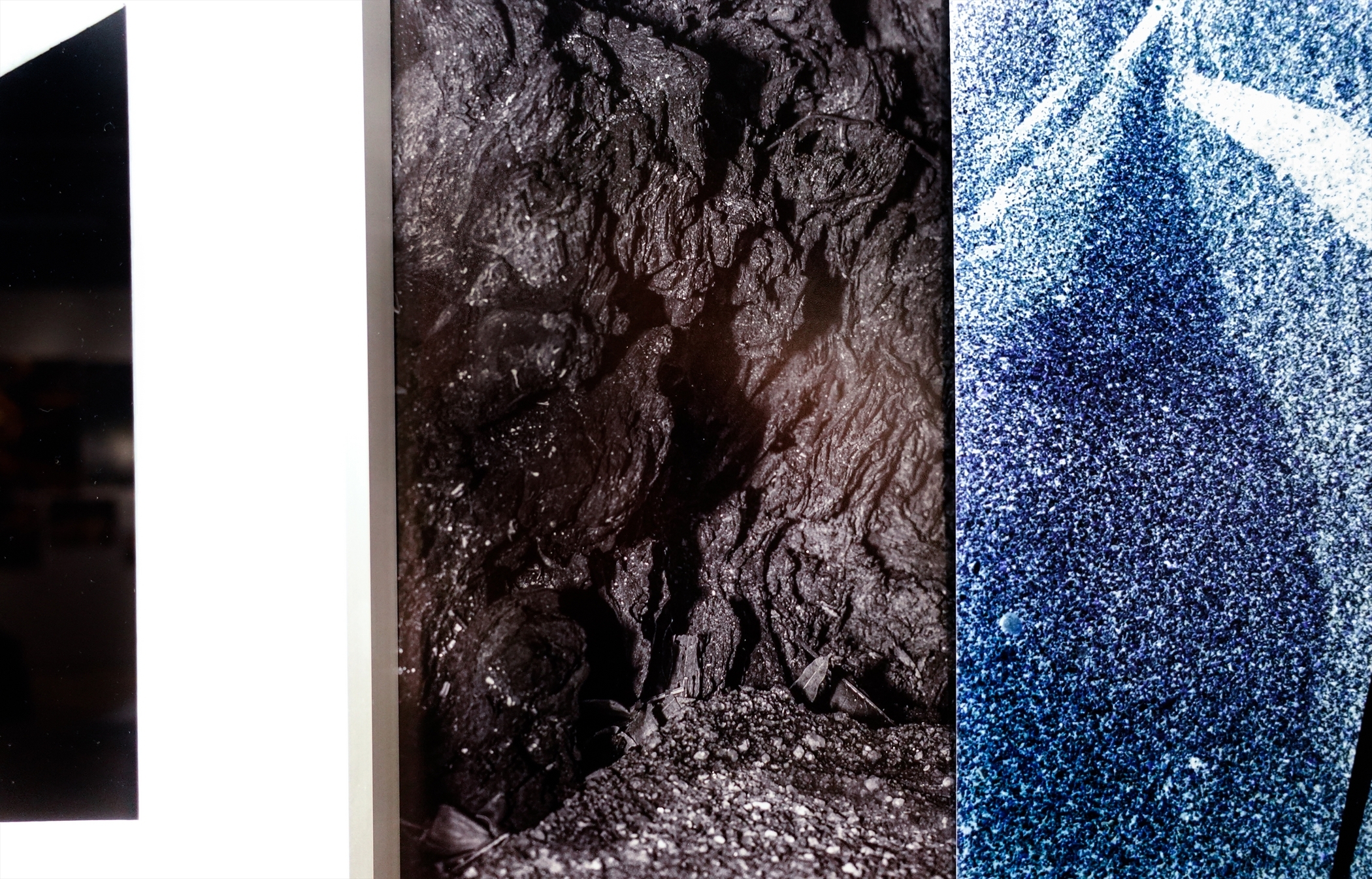

宮城一郎(九州産業大学 芸術学部 写真・映像メディア学科)『つなぐ』は、その迫力、風格からしてただ単に家族関係を顧みたというものではなさそうだ。

短いステートメントにて、祖母の笑顔の内に、沖縄戦の記憶があること、それらが決して語られてこなかったことへの思いと自分自身への問い掛けが伺えた。

記憶を語り継ぐ、という言い方をよくする。語られ、形になったものを記憶として継承し、歴史として扱っていくわけだが、では、語られないものは記憶でも歴史でもないということになってしまうのだろうか。ある個人が内に秘めたままにしている個人的体験は、かつて抱いた心境や決意は、無かったことになるのだろうか。

本作が強い陰影とタッチで掘り下げようとしたのは、沖縄戦という極限状況に際して決めた究極の覚悟を、そのような歴史を、普段の笑顔の「祖母」の底から見出そうとした気がする。無かったことにしないために。

広南凛優人(ビジュアルアーツ専門学校 大阪 写真学科)『きづき』は、イメージが乱反射するような鮮やかなスナップ写真群で、テーマの固定性を振り切っていくようなスピード感があるのだが、意外にもその根本には家族の中での自分探しというテーマがあった。生まれたときには家庭には父親がおらず、自分だけが家族の中で父親を知らないことに対して、悩みや戸惑いがあったようだ。こうした内面の動機、テーマらしいテーマ、「家族」の存在は、2月の富士フイルムフォトサロン大阪での卒展では全く語られていなかったので、非常に意外であった。

山上新平を人間側へ寄せてニュートラルにしたような?ファッションみのあるスナップの速度感、繰り出される映像の鮮やかな切り口は、自己のアイデンティティーを探しに行き自己を関係性で結び直すというよりは、既存の縛りや囚われから自由になろうとするがゆえの鮮やかさとイメージのジャンプであるようにも感じられる。だが確かに小さい子供や、仲間らコミュニティの様子、裸の体など、何かそれらしいカットもある。どこまでイメージを言葉で縛って結び付けていくべきかは難しいところだ。

日常景に「家族」の絆や系譜、記憶を織り込んだのが、秋野公希(大阪芸術大学 写真学科)『雑談』だ。2枚1組で額装された写真には時間の直線的な流れを止める作用がある。上記の広南凛優人が文字通り瞬間的にシャッターで切り取って止めるのと異なり、個々の写真の中では穏やかに時間のせせらぎのような流れがあり、そのうえで、対になった写真たちが時間の定型的な流れを、止める。それは過去から今へと向かう逆流でもない。過去と今とが区別なく淡々と、同じところに隣り合って在るのだ。

それは記憶と想起というもの―写真的体験として正しい。写真的に過去を思い出すとき・過去の写真を見ながら思い返すとき、私達はかつて体験したヴィジョンを今まさにその場にいるようにして現在形へ繰り込ませる。その時、管理されたクロノス的時間と似て非なる時間に生きていて、多数のせせらぎが同一の流れの中に併存する混成的な状況、知覚的ノスタルジアについて本作は言及していると感じた。

◆私―世界の関連性

「私」が何者であるか、何であるかを知り、探求し、語る行為を、家族や仲間の関係性を超えて、更に非人間的な諸要素に拡張していくと、何が見えるだろうか。まだ見ぬ土地や造形が姿を現すかも知れない、無関係と思っていた事物や存在と自分との間に直感的な繋がりを見出すかも知れない。

伊藤千夏(京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 美術科)『The Self 1.3』は、写真ならではのミクロの造形美を駆り立て、独自の視覚体験を催させる。ある物が本来属していた文脈・在り処から切断して、それ自体の持つ「形」を光と陰影によって徹底的に追い込んでゆくと、これまで知られていなかった存在感が姿を現す。まさにモダニズムの光学機器たる写真の本領発揮といった作品だが、題材となっているのが恐らく作者自身の体の一部であることが、本作を現代的な意義へと引き上げている。

本作を観るのは2回目で、初回はこの2週間ほど前に京都芸術大学で開催された卒展・修了展である。そこで目にした冥界のような作品は今回出展されておらず、バランスを重視して様々な部位のパーツを提示していた。

老廃物をいかに擬人化し墓碑として立ち上げるか、最も小さなところから極大のフィクションを導く作業であるから、ドキュメンタリーとして質実にやるのとどちらを取るかが悩ましい選択肢として常にあるだろう。ここに作者自身の人間としての老いや美の観念、葛藤、覚悟の念が強く滲む。個人的には、モダニズムの視覚拡張ならではの世界の変容によって、大胆に欺いて拉致してほしいとも思う。

松下奈央(日本写真映像専門学校 写真コミュニケーション学科)『私たちが私たちである為に』は今回一番面白かった作品。「私」個人を世界との繋がりにおいて、また自分自身の在り様において、一つに定めず拡張・拡散させながら接続先を外側へとどこまでも広げていくところが非常に特徴的だった。

証明写真風の自分自身と、外部の世界の様々な風景が対になる。職業や属性が 原爆ドーム、富士山、砂丘、駅構内などを目にして、地球の衛星写真を待ち受け画面にしたスマホを手にし、宇宙の衛星から通信を受け取るパラボラアンテナを配し、腕に止まった蚊の膨らんだ腹を通して自分の血を見つめ、自分の視覚を支えるコンタクトレンズを光に翳す。作者の存在は「私」という一個の私的な領域に紐付けられるのではなく、逆に無数にある外界の場面や次元へ投げかけられ接続されることで、むしろ存在の力を強める。

スマホ的な通信デバイスとなって作者の存在感は諸々の視界のレイヤーへと接続され還元されるが、作者自体が多数の姿で分散しているためそれらを個人で所有することも物語化することもないため、無限の可能性を感じる。

ステートメントによると、作者は目の難病を患っていて徐々に失明に至る恐れがあり、一方で視力を補うためにコンタクトレンズを使うと角膜細胞は死滅する、つまり視覚世界を充実させようとすれば代償としてそれを失うことが語られていた。だが本作の様式は作者を私的な個人の枠から解除するよう働いていて、むしろそのフォーマットを活かす方が魅力的で意義深いように思われた。あらゆる関係性を組み替えながら外世界へと攻め入る写真(家)は、重要だ。

◆光景、風景

意外にも風景、ランドスケープの作品が少なかった。どのテーマやフォーマットに人が集まるかは波のようなもので、不動というものはない。新型コロナ禍の抑圧された社会環境が、2023年5月の5類感染症移行によって事実上の終わりを迎えたことで、人と会う、人の集まる場所に赴くことが当たり前となった中では、無言(無人)で風景と向き合うことは一旦休止となるだろうか。だが2025年元旦の能登半島地震がまた土地や風景への注目を促すかもしれないが。

佐々木杏葉(東京工芸大学 芸術学部 写真学科)『signpost of light』は名の通り光の射すシーンを辿る写真で、光によって発現した特別な場所と時間を写真によって形にしたという感がある。

ひいてはこれらが作者=「私」の見ている光景であり、それらの光景と出会いそれらが唯一無二であることを認めたところに「私」がいるのだという、前掲のテーマとも通じる作品でもある。だが作者の私性よりも光自体が強く満ちているために、個人的な記憶や記録よりも光の照らすシーンそのものに惹かれているように感じる。

同じ場所、場面でも、光が違うだけで全く別のシーンとなり、別世界となる。その中でも特に「別」物として切り拓かれ、日常の埋没から脱した光の地点が選ばれている。そのことを伝えるには光の景色→写真への転写しかない。感覚の豊かさと合理性とが両存している作品に思えた。作者がなぜ・どういう思いでこのシーンをセレクトしたかを考えながら読みながら、しかし畢竟「そのとき光が射していたから」という一点に尽きる気がしている。

◆表現技法の探求、平面の多彩さ

最後に、写真という平面表現そのものに着目した作品を挙げる。像を写す、光学的に像を表す、プリントする、壁面に並べ配置する… 撮影、プリント、展示の各段階で、複製・平面という特性を強く打ち出した作品である。「写真」のメタな言及は今後も重要になる。それがAI生成画像と人間による撮影写真かをいちいち峻別し価値判断していかねばならない時期であるためだ。写真は従前の、人の手による工程で作られただけで評価される時代が来るかも知れない。

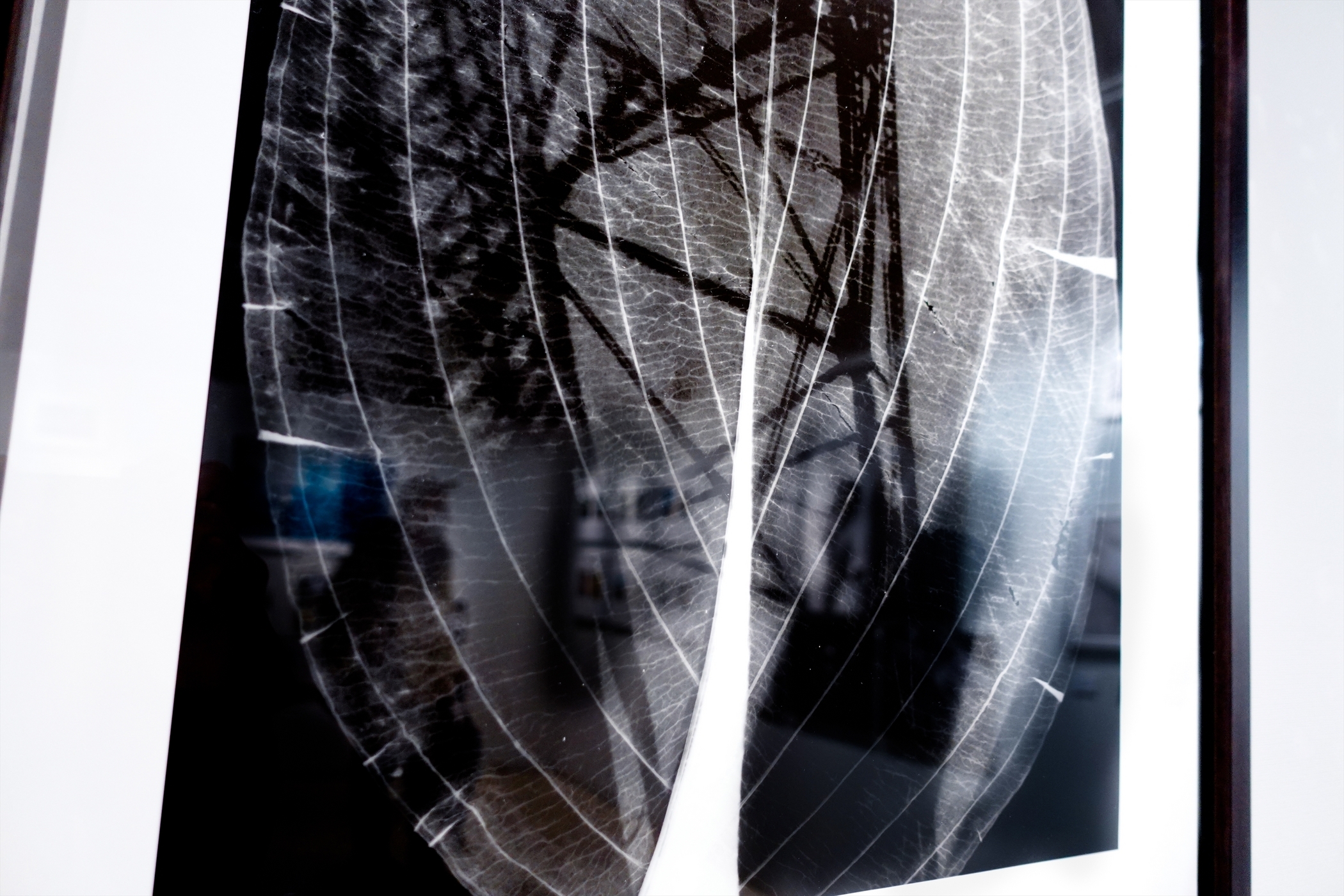

内田琉翔(日本写真芸術専門学校)『Leaves』は、葉を密着焼きして葉脈の像を焼き付けている。古典写真の技法だ。

本作の制作工程は大まかに書かれている。デジタルネガフィルムに葉を密着させ、日光に当てて像を得、更に都市風景の像を合わせており、葉のクロロフィルが光を受けると変色する現象を利用しているという。レンズではなく光と感光剤とネガを直接に合わせる技術操作から一枚のヴィジュアルが生まれる、それも植物を原点とするところに、これまでもこれからも参照されつづけるW.H.フォックス・タルボットの存在を感じた。

李玲煜(東京総合写真専門学校)『あなたを見つけるために、私は鳥の目の中に入った。』は非常に現在的な写真編集術から来ている。

複数のプリントを多面的・多層的に重ねたり距離を置いたりして配置し、その扱いも壁への直貼りやマット付き額装を混在させ、一つの作品内で「写真」の在り幅を広く拡張しつつ、一貫したヴィジュアルイメージを伝えるというのは、これまでに「1_WALL」や赤鹿摩耶の展示、ビジュアルアーツギャラリーや「JAPAN PHOTO AWARD」の展示でも多く見られた。

一枚一枚のキチッとした額装、単体での個別の提示と何が違うかというと、直接に具体的な物事や事象を指し示さない写真であればあるほど、名称の抽象性が重なりレイヤーとなって乱反射、分断、往還など様々な運動をリズミカルに催させるほどに、非常に説得力を伴う。なぜか?真実や事実を問わない、相対も絶対もないところで「関係性」それ自体を機械の眼とプリンティングで表出させているところに、メタSNSのイメージを見るからだろうか。いまマロニエの根そのものによってではなく、その根のイメージが飛び交いTLに流れ飛び飛びに拡散・転載される様を見ることによってモダニズム的な吐き気が来るのである。デザインと画像の屋上屋を重ねた編集不全のレイヤー視覚の生活こそが、今の私達のリアリティだ。

最もチャレンジングだったのが相ヶ瀬広大(武蔵野美術大学 造形構想学部 映像学科)『Blind Scape』で、あまりに白いから最初はギャラリーの壁だと思っていた(実話)。随分大きな空白が空いているな、と思ったらそれは作品で、写真だった。

にしても実に白い。

写真で撮るとフラットに全体が写るから作品だと分かるが、肉眼では認識していないものは見えていないので、壁と同化していたのだった。

床から天井まで丈がたっぷりあり、そのほとんどは白い。つまりデジタル写真・インクジェットプリントであれば未プリント箇所=紙の色そのものということになり、写真というよりも壁なのだ。

上下の端に僅かに像が写っている。全体像は知れないが、上下はそのまま視界における天地を示し、3枚の写真は街中の建物と地面、自然の空と土、工事現場の防音シートとアスファルトの路面を指しているようだ。写真の大半が白い=情報が何もないことをどう捉えるかが作品の問い掛けであり、その問いが作品であるということだろう。

では何を問われているのか?

最も穏当な問いとしては、白く情報が飛んでいることで「あなたはここから何を想像しますか」、都市景として何をここに連想し想像視するか、その思い浮かんだイメージが写真の代理となります、というものだ。であればもっと上下のイメージ情報の量が欲しいところだ。

風景あるいは視覚が隠蔽されているという暗喩としたらどうか。確かに都市は工事現場やビルのように地平線や奥行きを遮るものが風景となっているし、スマホ内も夥しい広告によってメインコンテンツは隠されている。

私達の認知、視覚がストレートには働いていない、外界を見ているようで何も見ていないことを指摘しているという解釈もありうる。習慣で歩いているとき、目はほぼスマホを見ているか別の考え事を見ていて、外界は無情報として流れ飛んでいる。

そういった様々な問いを促すことが本作の狙いなのかも知れない。

------------------------

( ´ - ` ) はい。面白かったですね。

写真は拡張され多項を参照され変異していくべきであり、なぜなら人間がインフラに応じてそのように生きているからですが、とはいえども原理的な地点に常に立ち戻りたくあるのが人間のサガであるから、写真もまたそうなあるのは必定です。ということを想いました。ぶっ飛んだ飛躍は困難である、だが確実に少しづつ変わっていこうとしている。それでいてヒトの心情や生活に引き付けて用いられる。それが、写真だと。

( ´ - ` ) 完。