京都芸術大学の通信教育課程では「写真コース」が独立したコースとしてあり(通常の大学カリキュラムのほうは「写真・映像コース」とまとめられている)、毎年多くの卒業生の展示を見ることができる。

今回の2023年度も展示室(NA102)とギャルリ・オーブへの通路壁面の2カ所を用い、非常に多くの作品を展示していた。個人的に気になった作品をピックアップする。

- <NA102号 展示室>

- ◆中田一弘「4th memesis」

- ◆廣井貞敏「土佐の人たち(いごっそうとはちきん)」

- ◆中村明子「眼差しのむこうに」

- ◆井上英夫「私が居るまち、来し方行く末」

- ◆串田敏明「滝と人」

- ◆積有里「Let go」

- <通路>

- ◆西浦和彦「いのちは赤色、あの海は青色」

- ◆森てれさ「羽化」

- ◆建石芳子「MEMENTO MORI」

- ◆伊藤千夏「The self 2.3」

- ◆植竹宏樹「EREHWON 或いは よるのゆめ」

- ◆小玉真由美「光の母型」

- ◆齋藤太郎「CONCRETE SERENITY」

自分が通ったわけでもないのでカリキュラムや制作過程について何も語ることはできないが、通信制のため社会人、リタイア世代が主な受講生であり、昨年、今年とも生徒の年齢層はやや高めの印象。

なおこの執筆時(2024.3/10~)、2022年度卒展つまり1年前に観に行った卒展のレポは結局書けていない。ああう。めちゃくちゃ人数が多かったんすよ。過去いちだと思う。そして色々書こうと欲張りすぎて自滅し現在に至る。難しい。

なので数を絞って取り上げます。ほんまに絞れてんのか。しぼったんやで。

<NA102号 展示室>

展示室は比較的ナチュラルな写真作品:都市景やモノ、建造物、人物など、テーマ(ジャンル)に則り、そのまま撮り集めたものからセレクトして出された作品が主だ。まずは「テーマを持って撮り、展示する」というテーマに沿って発表されているものが多い印象。生徒それぞれの立っている地点、バックグラウンドもまちまちである。

その中で気になったものというと、やはり定式、枠をやや逸脱してくる作品である。

◆中田一弘「4th memesis」

本作はAI画像生成技術と「写真」の関連について全5章から成るコンセプト:「Will:数百万の写真の時代」「Ship of Theseus:AI生成画像で象嵌」「Ghost:解体と再構築」「Ruin:異時代のデータ」「Mandylion:Who Made」から考察・試行を行っている。

AI画像生成は大量学習によって見た目を従来の人間手作りヴィジュアルを模倣し「望ましい」とされている(誰によって?)質感や傾向、属性を加味して再構築してくるが、その自動化プロセスを否定するのではなく一旦受け取ってから更に処理を追加し、加法的に解体している。

これは被写体及び撮影者、画像編集者など生成プロセスに生身の人間が介在していないからこそ可能な試行であり、逆になぜそれが可能なのか、そうすることが必要なのかを考えさせるものでもある。私達が敬意を払い、通貨のように信頼している「人物」「写真」は、これから何を基準にその尊厳を認められるべきなのか?

コンセプトの章立て、手順はそれぞれ提示されている作品のパート名でもある。QRコードからテキストを読みに行かないと提示されている作品の意味は分からないだろう。簡単にまとめてみる。

- 「Will」:「Will」という言葉からAIにより生成されたイメージ画像と思われる。AI画像の常としてなぜか健康的な美男美女のポートレイトに偏るが、巧妙に美しすぎない標準的なルックスに目配せしたり人間の肌の質感のざらつきなどを目立たない程度に再現しているなど、「写真」の質的な特徴・本質をかなり学習していることが分かる。

- 「Ship of Theseus」:「Will」画像の240×240ピクセル分を左上から順に削除→photoshop「生成塗りつぶし」で置換することを繰り返し、最終的に人物画像全体がphotoshopによって置換されたもの。現在の私達からすると「Will」の時点でさえ「オリジナル」を持たないのに、それをマイクロ学習し再構築させるのだからコピーのコピー=劣化版、となりそうなものだが破綻は無く、むしろ「Will」から更に雑味を除去していて人工的なツヤが目立つ。

- 「Mandylion(マンデュリオン)」:「Will」を画像分類AIにかけ特徴量データを抽出、それを更に色データに変換したもの。特徴量データの抽出方法にも何通りかあるが、人物画像はピクセル単位の色や輝度の偏りとして分解還元されていく。逆にここからAIは「人物」を読み取れるのだろうか?

- 「Ghost」:液晶画面の動画。「Will」を1ピクセル幅の画像に解体させていく。実際には画像情報を削減しているのではなくそのパーツも画像生成していため解像度を保っているという。では画像情報「量」としては同じものを見ていることになる。情報とは?

- 「Ruin」:端末モニタに表示される文字と線。「Will」を「テクトロニクス端末」(70~80年代にCAD作図に使われた)のエミューレートソフトにより処理し、線や文字に変換したもの。分野と言語は違っても、データはデータに強引にでも変換できるということなら、逆もまた然り…? 異星人は宇宙の果てにいるのではなくお手元の家電や端末の情報接続時に生じますかね。

こうしたテクノ画像な観点から写真の考察~作品制作に取り組む作家がごく少数ながらも存在するのは頼もしい。振り返れば現代写真研究家の北桂樹氏(2011-2017 京都芸術大学通信・写真コース、2018-2023 同校で修士~博士、2024 同校で非常勤講師)が現代ならではの写真領域について学びの系譜を示したり、後藤繁雄教授率いる「写真は変成する MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」といった展示企画から、校をあげて「ポスト写真」を模索してきた意義は大きいのではないだろうか。

◆廣井貞敏「土佐の人たち(いごっそうとはちきん)」

さきの中田一弘「4th memesis」と真逆の取り組みゆえに、強く印象に残った。AI画像生成による人物像とその電子操作を見た後では、このとてつもなく肉体的な、体当たりの人物写真は、旧来からの慣れ親しんだ見え方から違った色味を帯びて見えた。

とにかく人間臭い、人間的な写真なのだ。

巧みでない写真である。直截に言えば、発展途上の洗練されざる写真、それゆえにAIやphotoshop的には「正解」として出力してこない(できない)質、労苦の痕、すなわち写真本来の生々しさがあった。

土佐に暮らす人々の喜び、苦労に耐えて懸命に働いている様子を撮った写真なのだが、壁面よりもブックの方が主たる作品で、大量に人物写真が続く。その多くが、ただのポートレイトではない、不思議な撮り方だったのだ。

本作はポートレイト・人物写真の規定に乗らない。人物が祭りに参加したり農作業に従事したり余暇を楽しんでいる様を、とにかく貪欲に撮るのである。定式化された正解というのは、正面なり横から、顔がこちらに向く/こちらから被写体の顔が確認できるように撮られ、顔を中心として逆算された構図・背景・胴体や手足がバランスよく配置された写真を指すだろう。

本作ではとにかく画面内に人間を収める、写真に「撮る」ことに全力投球している。「写真を撮る」というより写真「に」撮ること、できるだけ多くの人物を撮ることと、人物をフレーム内に収めることに集中している。掲げられたテーマの素朴さに反してアウグスト・ザンダーを乱視させたようなラディカルさがあり、途中からもはや労働者のシークエンスを追っていたり、スマホ画像のように画質は粗かったり、とにかく見どころが多い。岩礁を手掴みで登っているような鑑賞体験である。iPhone写真のごとき、気持ちよく快適な画像が自動補正されていく時代にあっては、こうした人間の手から零れ落ちる写真は重要な気がする。

◆中村明子「眼差しのむこうに」

様々な国の紙幣に描かれた肖像、その目元、目線に着目した作品だ。それだけを切り出して列挙した写真は個人的には初めて見た。目元だけになっても意外と福沢諭吉や野口英世の顔はすぐ認識できる。それだけ慣れ親しんでいる、アイコンとして認識しているということだ。

ステートメントで紙幣が「信頼」によって成り立っていること、ゆえに信頼に足る国民的・歴史的人物が肖像に選ばれていることが言及されている。ここが本作のポイントだろう。紙幣の意匠の面白さや国ごとの違いではなく、紙きれに封入された交換価値を担保する信頼システムの重要な機構の一つとして「肖像」があり、造形的複雑さだけでなくその「眼差し」の真摯さ、厳粛さが信頼の付与に活用されているとは重要な指摘だ。

こうした肖像―眼差しを活用した信頼システムは紙幣だけでなく様々なところにも活用されている。逆順で価値を創出し攻めるフローとしては選挙ポスターや広告がある。逆に紙幣的なものの信頼システムを更に分析・解体していく戦略もあるだろう。あるいは権威・信頼の「顔」とジェンダー論。様々な展開の選択肢を備えているように思われる。

◆井上英夫「私が居るまち、来し方行く末」

大阪府枚方市「ポエムノール北山」、開発から約30年が経過した戸建てのニュータウンで、地域としては枚方市の東の端に位置し、京都府八幡市に近く、南には松井山手~長尾の住宅地が続いている。地域全体が広大な新興住宅地なのだ。作者は平成6年(1994年)に40代前半から住み続けてきた。

高度成長期~バブル期にかけて日本全国で都市部から電車で1時間ほどの丘陵地や森を切り拓き、戸建てのニュータウンが形成されていったが、90年代半ば以降・バブル崩壊後の開発となるとかなり終盤と言えるだろうか。当時は先進的で美しく文化的でハイブランドな「まち」として作られた一角も、地域によっては老朽化が完全に明らかになっていて、路面がガサガサに剥がれ落ち、噴水や人口の小川の水は何年も止まり、看板は日焼けで読めなくなったりしていたりするが、写真を見る限りこのエリアはまだ活力があるようだ。

10年以上前から、千里ニュータウンのような高度成長期に作られた大規模な団地群、集合住宅のニュータウンが今や少子高齢化の進行によって巨大な老人そのもののようになっていると報じられるようになった。後発の戸建て住宅のニュータウンも地域によってはいずれは同じ問題に突き当たるだろう。

作者の観点としてはこの生活圏に向き合って、生活者である自分自身と他の住民の存在感を感じながら撮影をしている。それゆえに視点はまとまっていない印象もあるが、枚方~松井山手・長尾にかけてのニュータウン群の広大さを思うと撮るべきものは大量にあろうので、この取り組みは続けていってほしい。

◆串田敏明「滝と人」

滝と人物の写真をそれぞれ対にしている作品で、地味にインパクトがあった。千住博の作品を見て滝の白い輝きに触発されたこと、生きているものは皆輝いているという思いから、そのまま滝と人物を合わせるに至ったようだ。

なんていうか、無礼を承知で正直に連想を書くとですね、これらの人たちが昇天して、魂に還って滝になったような連想を催させられる。不吉ですいません。しかしそれが、故人ではなく存命の人物であることが写真から明らか(死後に写真は撮れない)であるのと、作者はこれらの人物の人生と現在の生を肯定して撮影しているため、私の連想が矛盾しているとも自覚させられるので、その倒錯から混乱しクラッとする。そこに惹かれたのだと思う。

バストアップの肖像写真と白く輝く滝の組み合わせ、これが何十人と揃ったら凄まじいだろうと想像する。その凄まじさがどこから来るものなのか、確証はないが、恐ろしい可能性もあるかも知れない。

◆積有里「Let go」

強烈にかっこいいので、かっこいいですの一言に尽きるのだが、それでは済まされないので無粋ながら書く。つらい。ただ口を開けて呆けたように惚れこむだけで良いではないかとも思うがそうはいかない。更なる美や悦楽への道が書くことによって開かれるかもしれない。闇に光を当てるようなことはしたくないのだが、本当の闇ならばいくら光を射してもその奥に更に深く闇が続いていくはずだとも。

今道子×岡上淑子のごとき、生き物としての写真の艶めかしさと、フォトコラージュの大胆にして繊細な組み合わせが、幻惑の世界を呼び出している。艶めかしさは闇と光源・光沢のコントラスト、そして植物や爬虫類の皮膚の質感から来ていて、実際に紙として貼り合わせられた無数の写真の折り重なりがディテールを繊細化することによって生まれている。作品全体がまさに幾重にも花弁や鱗のように層を成している。photoshopの合成ではなく手作業の貼り合わせなので幾重もの段差が層の立体性を生むのだ。作品が全体としても部分としても具体的なモノとしての形・姿を持ちながらも一つの形としては捉えきれず他の何物かへと融解しイメージが滑りゆくのはこの層の連続のためで、同定を逃れ続けるために夢の中を直視しているような不確かさを伴い幻想的という印象をもたらす。つまり真っ当なるシュールレアリスムである。

雪崩の層のように寄せては返す波間のように目がどこまでも漂わせられるイメージの滑り・変性の連鎖に対して、こちらを突き刺してくる力がある。酔いを止めて意識を刺してくる――幻惑とその快楽の中から理性を刺激する鋭い光がある。多用される「目」だ。「私」が作品に溺れて漂おうとするその時、イメージ・形状の層の裡から「目」が開いていることに気付かされる。目が無防備なこちらを見ていることに気付くや、写真の目線によって私は刺される。無いはずの所に目を用いているだけでもシュールレアリスムだと直感的に断定できるが、夢幻のうちに戯れることを許さず「意識」を意識させられる穿ちの目線、すなわち自意識の問題が組み込まれているからだ。それは静物でも人物でもなく空間でもなくこちらの主体性を呼び覚ましつつ穴だらけにする。

気付くと大小の無数の「目」を備えている。突き刺されながら目の雨の中ですがるようにビジュアルの幹を、肉を求めるが身/意識を隠して護れる場所がない。柔らかな体、性的な力の加護は無いのだ。

自意識が芽生えるかどうかの年齢の人間が夢と理性の混沌とする無意識下で、内的な印象や外部から得た視覚イメージ情報が混ざり合い氾濫する中で整理を試みているような世界、性のイメージがなく代わりに目や小動物や植物が多いのはまさに低年齢層の視座を思わせるが、そこに貴族的な優美さでデカダンスが光るのは、まだ性を知らない少女が大人の世界たる夜や闇の衣装や美の陰影に本能的に恋い焦がれ本能的に求めて情動する、その強烈な力を見せつけられたような思いがする。全ての男は穴だらけになり植物と花に食い尽くされて滅ぶだろう。

<通路>

通路の両側の壁にもたくさん作品が掲げられ、通路真ん中にもオブジェに近い作品が置かれており、たいへんである。写真をやる人が多いのは喜ばしいことなので喜びます。わあい。

こちらのゾーンは前半で触れた通り、ランドスケープや造形などをガチに作り込んで撮っている作品が多い。写真表現の内側へより深く踏み込んでいる印象だ。

◆西浦和彦「いのちは赤色、あの海は青色」

離れて見ていた時には左下の人形の目に注目させられる(顔面が白い上に周囲の写真が暗いので、その目線が一人勝ち状態になる)のだが、各カットを見ていくと真っ当に志賀理江子「螺旋海岸」をやっていて、えらいなあと感じた。

佐内正史や蜷川実花や奥山由之の雰囲気を真似る人は大量にいた。それは作者の意図や方法論とは全く別次元の話として、受け手にとっては雰囲気や感情といったさりげないものとして消費しやすいものであり、自己を仮託しやすく真似やすい文体であったからだ。そしてそれを追表現することで何かを得られた気持ちになれる(=消費が叶う)ためであった。

志賀理江子の文体は違う。真似して出力しても得られるもの=消費できるものが基本的に無い。東日本大震災の被災地と住民の参加をベースとし、舞台装置として壮大に・ホラーめいた演出で作り上げられた作品はコスパが良くない上に発動条件が限られすぎていて追作成が困難、かつ霊的な過剰さは日本人のどこをとっても私達の日常生活の感覚と風景とはリンクしておらず、まるで西欧人がJAPAN・東北を意識し構築した情念の舞台作品といった風で、スペクタクル的に外から見て消費する以外にない。

また他に似た作風の写真家もいない(清水穣評を参照すれば「B級ホラー映画」が該当するがそれは写真家ではない)ため、まさに志賀の専売特許状態であり触れても即「ああこれは志賀理江子ですね」と指摘されなかなか先に進まないのが実情だろう。

だからこそこうした過剰な、寺山修司ばりに分かりやすい日本人の心象光景めいた表現フォーマットを堂々と追表現するとき、そして依拠する地域や文脈を変えていった時に何が起こり、何が見い出されるのか、あるいは何もない空虚な舞台だけが空転することになるのか、新たな展開方法が発見されるのか、色々と見せてほしいと思う。

◆森てれさ「羽化」

「子供といると、ふとした瞬間に自分の子供の頃を思い出す事がある。同じ事を二度体験しているような何か違和感を感じるのである。」

先の西浦和彦「いのちは赤色、あの海は青色」と度合いや手法は違えど、演出によって今ここにはない世界を今ここに立ち上げて現す写真表現である。

作者は自分に既に失われていたと思っていた「少女性」が実はまだ存在していたことを、写真表現を通じて出会い、忘れかけていた希望を得る。

子供の善悪や美醜、そして無邪気と成熟とが綯い交ぜになった感情・感性に、それらを抱えた子供が成長していく様に、作者は蝶の完全変態の美しさと奇妙さを覚える。

世界観としては積有里「Let go」のシュールレアリスムなフォトコラージュと通じているかも知れない。

「蝶」や「完全変態」といったキーワードと有象無象の幻惑的なカットを、編集によって更に練り上げることができるように感じた。見え方はもっと深く変わっていくだろう。

◆建石芳子「MEMENTO MORI」

アルビューメンプリント(鶏卵紙)、古典技法で制作していたのはこの作者一人だった。それだけで評価したいわけではない。

プリント9点が「九相図」を表していたからだ。

今までの経験上、学生で古典技法を作品にする場合、技術の習得と実演それ自体が作品になることが多い。あるいは記憶・思い出の品や人や風景といった、技法の歴史性とモチーフを重ね合わせることが多かったと思う。だが本作は重ね合わされるものが歴史とはいえ創作(仏教絵画)で、しかも主題が腐敗と死である。古典技法だけが独立して主題化されているのではなく、そのざらざらとした、光と時の流れで乾いたような質感と老いて「朽ちる」モチーフとが合わさって、別の段階の表現物となっていた。

古典写真技法が古典的な仏教表現と合わさると、思わぬ説得力が出るのか、新しい発見であった。また、死といっても負の表現ではなく、作者自身をも取り入れるなど、ポジティブというか、来るべき時を受け容れるような肝の据わった作品ともなっている点が面白かった。

◆伊藤千夏「The self 2.3」

黄泉の国に立ち並ぶ魂の石、かつて人間だったものたちの成れの果てであり、未来永劫変わることのない無間の世界。半透明の白いそれは魂が冥界の物質に混ざり合わさって定着し硬化したもので、その憑依の際に個々人の傾向によって歪みや湾曲を帯びて固まる。それは二度と人間には戻らず、意識もなく、しかし完全な物質ではなく、それ以上に昇華されることも許されず、ただただ在り続ける。

・・・といった壮大な、1万年先、1億年先の世界を想像させる領域の写真で、たいへん感じ入った。紫や銀色に寄ったブルーの光の地表面が仏教観を伴う冥界を強く連想させる。時間を超えた時空である。遠くからその白い行列が撮られると、影とオブジェが合わさって、まさに人間(だったもの)たちの葬列に見える。「爪」であることをどこまでも裏切って超えていてほしいと思った。冥界の夢が醒めませんように。

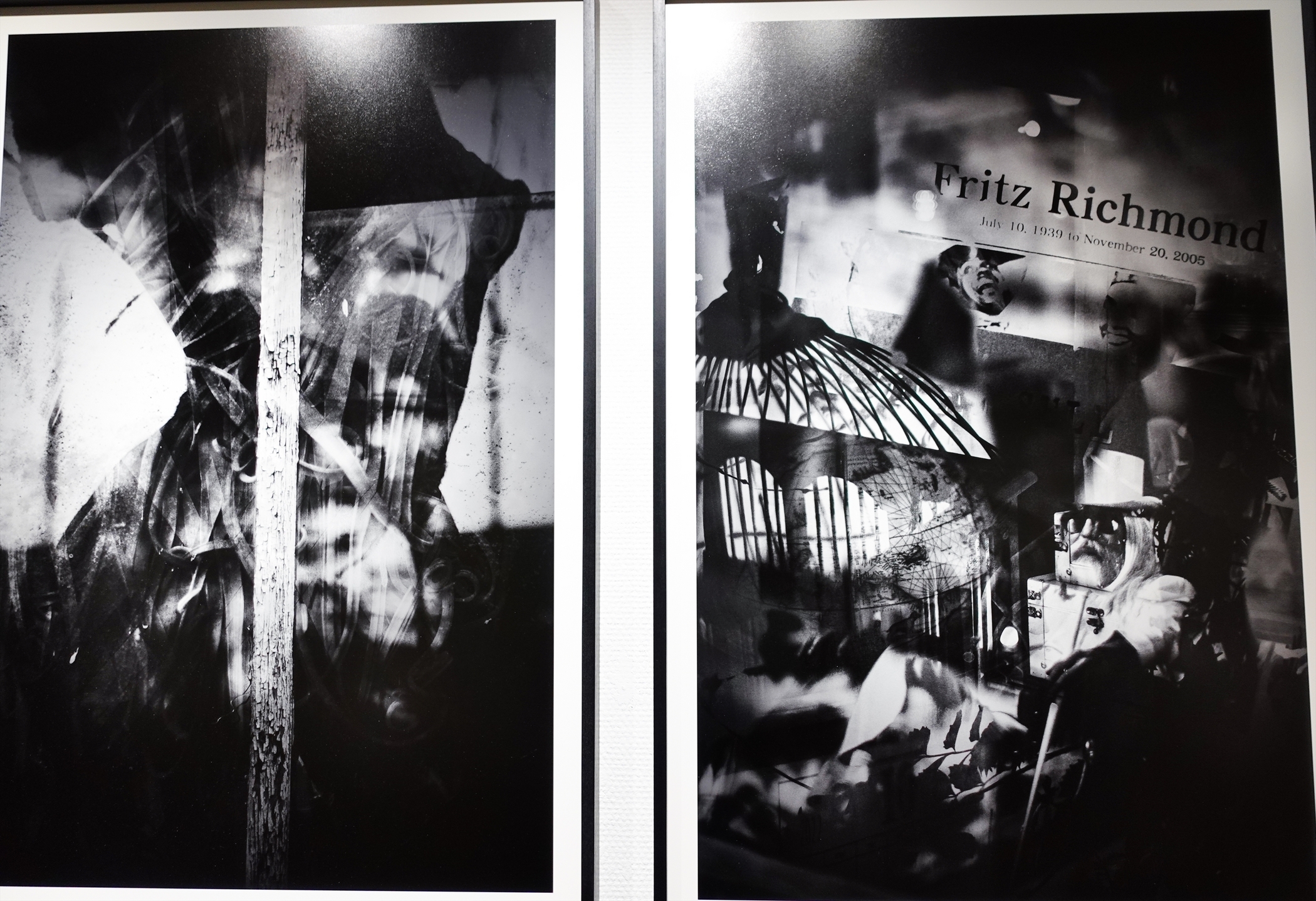

◆植竹宏樹「EREHWON 或いは よるのゆめ」

具象物が重ね合わせられ融合しレイヤーの上下関係を光で溶かされて前後を喪失する、金属質のパーツと建物とメディア(新聞)、人物らが不規則に混ざり合って光の中にある、写真は通例は光に照らされたモノの外面を光によって転写するのだが、ここではあたかも闇のケージの中から光が湧き起こっていてそれとともに影から様々なイメージが組み合わさって生まれてきているようだ。イメージの重ね合わせというと安井仲治も考えたが、仲治の構成的な配置に対して本作は明暗のコントラストと光のぬらぬらとした濡れるようなツヤが特徴的で、もっと西欧的なデカダンスを覚える。明暗の濃さと黒いツヤの濡れた感じ、そして西欧的なソリッドさは田原桂一を思わせた。タイトルの「EREHWON」は「nowhere」の逆さ読みだから、どこからやって来たのかは無として問えないとしても、「今・ここ」に現出してきたこと自体は避け難くあるのだろう。そう考えると自立起動し自己を形成し始めた「夢」のようで興味深い。

「夢」は自らやって来るのだろうか? 「私」とは別のところから、「私」の内側において、黒く開かれた別の種類の未来のように口を開き――

◆小玉真由美「光の母型」

モノクロームの明暗コントラストが、闇の深さが被写体を名指しでは語れなくしそれが何であるかを不問とする、光と闇、線と円、構造と表面、物質と空気など様々な二項対立の交錯が繰り返されて、音楽に喩えてみようかと思えど闇は音を吸収しそこは無音であり、造形物で喩えようにも写真の「焼き」そのものである黒い闇と焼かれずに残った白=光は何の造形でもなく光それ自体である、森山大道のように都市の表面をざらりと掬う時もあれば逆に影に、闇に手が(眼が)取り込まれて引き込まれている時もある、モノクロームの暗箱の中に作者=カメラは閉ざされて徘徊(wandering)を繰り広げているように見える。

没入感が欲しい。木の棚があまりに現地現実に引き戻してしまう。もっと「写真」そのものであってほしいと思う。写真が写真であることを自ら志向するように――

◆齋藤太郎「CONCRETE SERENITY」

日本の海岸を囲む消波ブロックに着目した作品。改めて海上にコンクリートの人工物がキチッと整列している様を写真で見せられると、その人工的さ不自然さを素直に気持ち悪く感じられる。普段は「それがあるもの」として海を眺めているわけだ。

むしろ消波ブロックの無い海で少し大きな波が来るとかなりの恐怖を感じる。天候の悪い日には高い波がブロックにぶち当たることで文字通り消され、また次の波が襲い掛かってはまた消され、その無限の繰り返しを見せられる。安心感に繋がるものは意識からも消去される。意識のリソースがより注意を要するものへ割かれるためだ。そうして河川の護岸コンクリート、砂防ダム、海の消波ブロックなどは溶け込んだ景色と化した。

だがやはり東日本大震災の大津波を映像だけでも目の当たりにしてしまった、それ以降はブロックや防潮堤の設置の是非を問う資格が自分にないことを知った。有無を言わさぬ必要性を認識してしまった。そして/しかし、復興工事において陸地と海とを「万里の長城」のごとき防潮堤で分離したことの是非について、今も混乱していることもあり、ますます複雑な思いでいる。そうしたことを考えさせられる。

写真集の縦横比と構成ではかなりトリミングされているので、プリントで見せてくれる海の広がりと、海とともに広がる消波ブロックの地味にして広大な規模感が損なわれている点が残念だ。青空と青い海の水平線を占拠するブロックの姿は、たいへん良かった。

------------------------

はい。面白かったですね。

人生いつまでも表現はできますからね。しましょうね。

ひどいまとめやな。でもそれは事実で、40歳、50歳、60歳になってからカメラを持って写真を始めるのと、その年から絵筆を手にして絵画を始めるのと、全く意味は違う。

あまりに違う。可能性という一点においてそれは残酷なまでに違う。

写真は無力で特別でなかった私達に与えられた強烈なチャンスである。

( ´ ¬`) 完。