アートホテルとして有名なアンテルーム京都のギャラリースペースで、2ヶ月にわたって写真家・赤鹿麻耶の企画展が催された。アンテルームはいつもKYOTOGRAPHIEの時期にはサテライト企画「KG+」に参加し、新進気鋭の写真・現代アートの作家を展開してきたが、KG会期外にも写真を扱ってくれるのはとても嬉しい。

本展示『ときめきのテレパシー』は、赤鹿麻耶がこれまでに取り組んできた各種シリーズから写真をセレクトし直したもので、会期を2つに分け、展示を入れ替えて展開される。

それは「夢」の世界なのか、現実なのか。

【会期】(前編)2021.2/25(木)~3/22(月)

(後編)2021.3/24(水)~4/19(月)

- ◆1.会期前編(1)エントランス付近

- ◆1.会期前編(2)中庭

- ◆1.会期前編(3)レストラン前

- ◆1.会期前編(4)客室エレベーターへの通路

- ◆2.会期後編(1)エントランス付近

- ◆会期後編(2)中庭

- ◆会期後編(3)レストラン前

- ◆会期後編(4)客室エレベーターへの通路

- ◆総論的なもの、テレパシーとは

前編・後編のセレクトの相違点、その全体像を見てみる。どちらも人物写真を主としていて、<Did you sleep well?>(2015)や展示<大きくて小さい、小さくて重い/Large but light, small but heavy>(2017)、<氷の国をつくる>(2020)などなど、これまで発表された作品が総動員されている。

◆1.会期前編(1)エントランス付近

大伸ばしになった人物らは過剰な表情、エモーションで鑑賞者を迎える。何らかの感情とメッセージを突き付けているが、こちらをこれだけ凝視しながら、写真の中身は作者と共演者の間で結ばれたコードのみを有していて、こちら側への関係性を一切持たない。

過剰で分かりやすい色彩と像はポップさにも繋がりそうだが、しかし迷宮入りする。ディズニーやカートゥーンネットワークのキャラクターのように記号的に消費できれば楽なのだが、これらは個々の人間(しかも著名人でも何でもない)なので、こちらから勝手に消費することはできない。

鑑賞者の側から恣意的には関係を結べない人物たち、しかし解像度とピントがしっかり来ているため曖昧にやり過ごすことも出来ない、むしろこちらが見られている。この「見ているはずが見られている」という構造は本展示を貫いている。

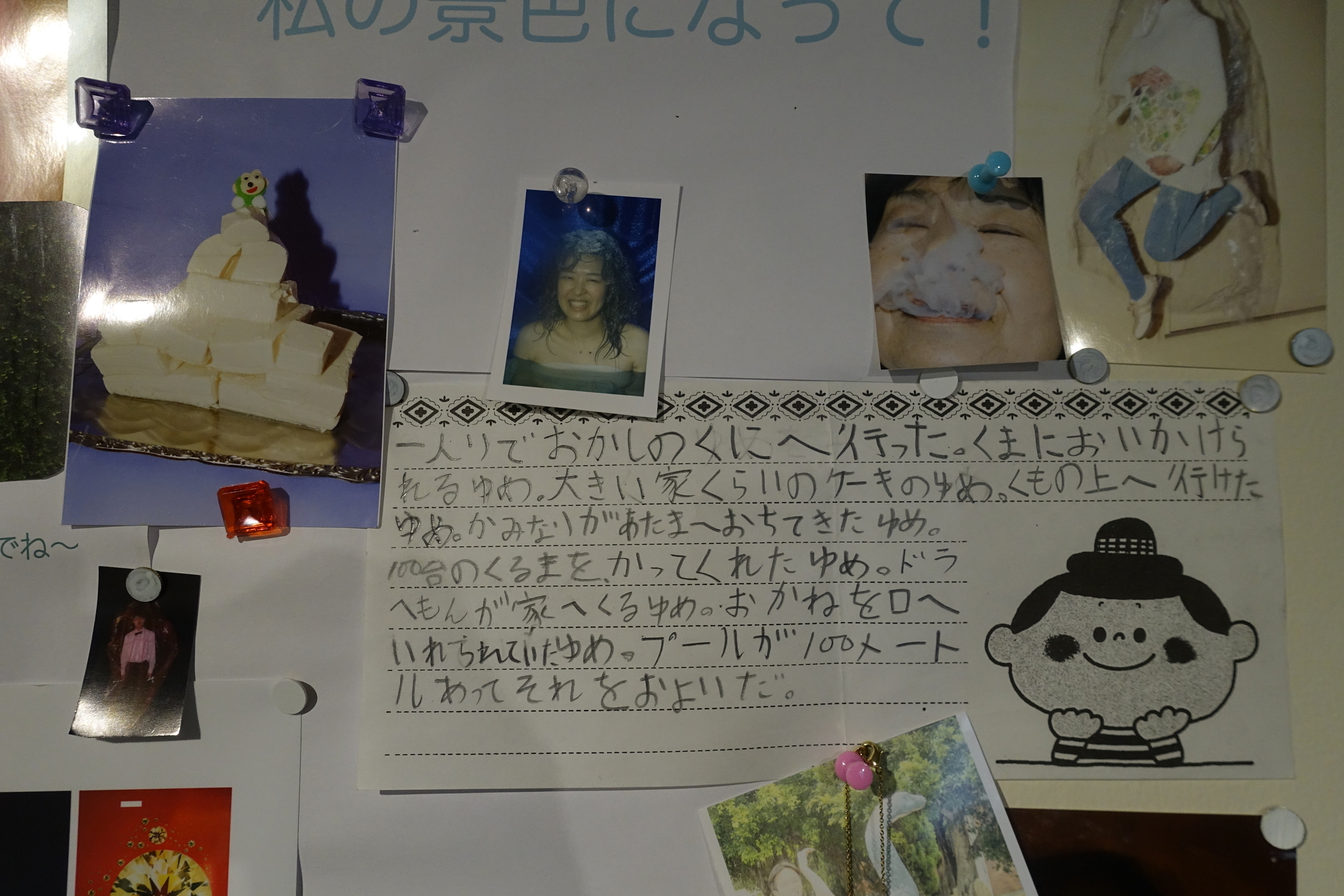

奥の壁面でコラージュとキービジュアルの作品が提示される。コラージュは「夢」が作品の柱であることを示している。作者の取り組みはこれまでも一貫して得体の知れない、非現実的なイメージが浮かんだときの力、現実を破るようにして立ち現れて、現実に組み込まれる前に消えていく、そんな遭遇をビジュアル化している。

情報量と密度が高くて見飽きることがない。リサーチ資料とも着想メモとも呼べそうなコラージュはしかし理性を超えた獰猛さがある。随所に挿入される『高くジャンプできるけど飛べない』『なんか変な感じがする~』 『夢みた~い』などの脱力した断片的な言葉は、誰が誰のために発したのか。作者か、取材相手か、写真と写真の行間それ自体が生成したのか。

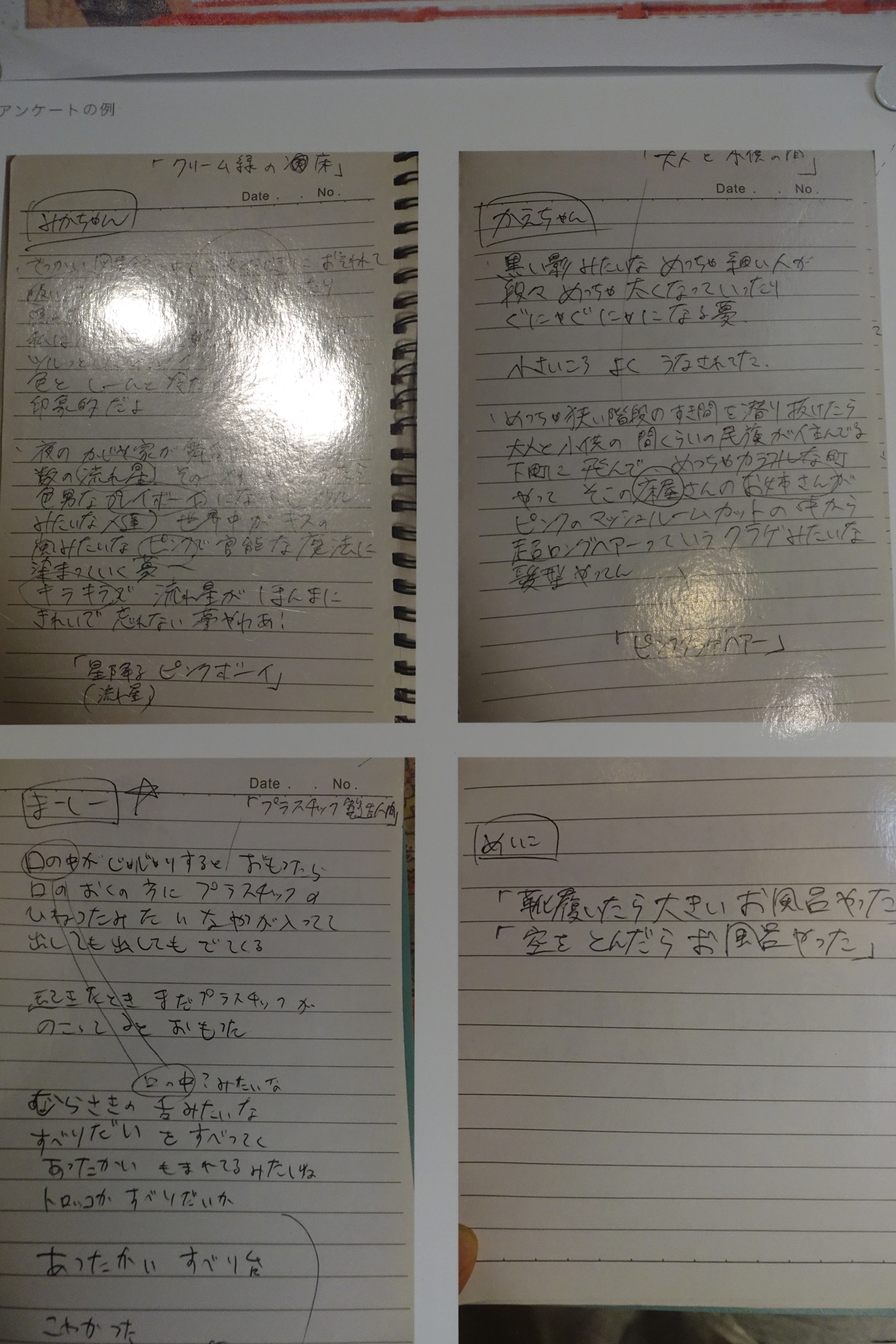

画面左上端に並ぶ4つ、右上に1つのメモは、見た夢の内容を子供から聞き取ったと思われる。実際に子供なのか子供の頃の記憶を聴取したのかは不明だが、ともかく、作者が自己の外側から偶発的なイメージを取り入れようとしていることが分かる。

同時に、誰かの見た夢の内容を写真で再構築しているわけではないらしいことも分かる。夢はこういう印象的な(美しい)ビジュアルを持たない、印象的衝撃的な出来事はしょっちゅう起きるが映像自体は現実の延長で、特に美しくない。

作者は夢を、あくまでイメージを掴むためのリサーチとして用いているように見受けられる。イメージとは何か? 夢や空想や無意識の閃きや願望… 人によって定義は大きく異なる。作者はその最大公約数を集約するのでも事例を網羅するのでもない。写真の描画でしか立ち上げられない2次元と3次元の狭間に亜空間を広げ、そこに舞台をねじ込ませ、キャストの力強さによって、現実に閉じられ折り畳まれるのに抗う。

◆1.会期前編(2)中庭

<Did you sleep well?>で登場する人物が並ぶ。同名の写真集では、タイトルとは裏腹に、終わらない悪夢のようにうなされて全くよく眠れそうにない。妙な姿をした人工甘味料のような服装と表情の人物写真、アップの顔写真が延々と続き、性別も所属先もない等身大の妖精のような人物らに圧倒される。こちらを離さない。色と表情と解像度において異様な強度を持つ「夢」は、睡眠中に見る夢とは異質なものだ。それは写真の性質そのもの機能のことを指しているのかもしれない。

◆1.会期前編(3)レストラン前

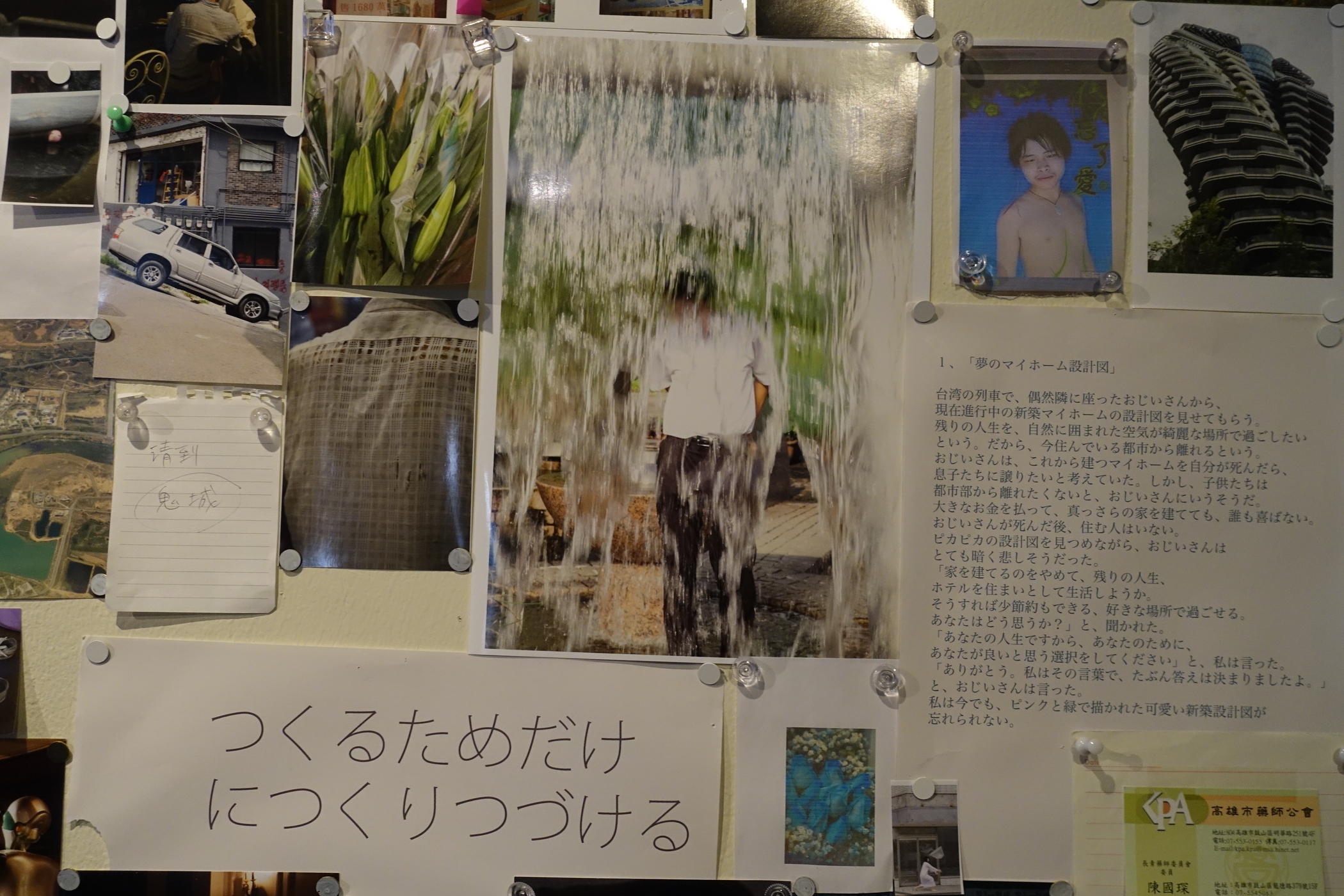

人物2枚とコラージュ1枚の3枚組で、コラージュは先ほどのものと同様に資料・素材的な構成に短い台詞が挿入される。こちらでは同じ「夢」でも「家」がテーマになっていて、住宅情報や間取り図、物件の広告写真と思わしき画像、「夢のマイホーム設計図」などのフレーズが並ぶ。生理的な夢ではなく、共同幻想としての「夢」だ。

情報量酔いしそうだ。何度見ても飽きない。

台湾の列車で偶然隣に座ったおじいさんから見せられた、新築マイホームの設計図のエピソードが語られる。大金をかけた立派な一軒家を都市部から離れた場所に建設しようとしているが、自身の死後に子供らに譲ろうとしても、子供らは都会から離れたくないという。誰も喜ばないし引き継がれそうにもない、何のために建てるのかよく分からない、そんな立派なマイホームの新築設計図である。

脳の生理機能としての夢ではなく、いつの間にか母国語のように身に着けていた、社会で共有された幸せ・ゴールのイメージとしての「夢」。そこには経済や宗教、家族観といった政治的な力が強く働いている。作者が夢に絡みついた政治力を扱うことはないが、「家」に目を向けていたことは非常に鋭いと思った。

◆1.会期前編(4)客室エレベーターへの通路

ロビー、レストランを抜けて、客室に上がるエレベーターへ向かう廊下の両側の壁が最後の展示だ。向かって右手には大プリントが、左手には小さなプリントが整然と並ぶ。最後まで全て人物写真だ。

人物らは目を閉じたり、水滴や白い光の向こうにいる。意識の底で夢を見ているように、静かで深い陶酔感を湛えている。彼ら彼女らが「夢」を見ている姿を、私は見てきたのだろうか。舌や咽喉に張り付いて流れ去らない濃い砂糖水のように、視界から消えずに残り続け、醒めない夢・・・

被写体らは皆、行方不明者の肖像のように不確かで、射しこむ影や光が実在性を霞める。しかし像の輪郭や表面はクリアで、像、構図、描画から紙の使い方まで「写真」の文法としてとても正しい。

ふとした疑念が起こる。この「夢」と呼んでいるものは、作者と被写体らが協働で演出した創作物に留まるのだろうか。むしろ写真というメディアが必然的に生じさせる、意味やメッセージ性の踊り場――物語に回収されない生の映像言語か何かなのでは?と。

◆2.会期後編(1)エントランス付近

会期後編では人物が少し引いて、画面内の主張が和らいでいる。服装や背景のシチュエーションも現実寄りとなった。夢は醒めたのだろうか。しかし写真は、現実の場面のスナップともファッションとも言い難く、どこか「リアル」を逸したシーンである。隣り合う写真から何かを読み解いて繋ぎ合わせようとしても、これらを物語ることは出来ない。「夢」はまだ続いているらしい。

エントランスから向かいの壁面に掲げられたコラージュ作品は、前期のものと同じだ。やはりここは「夢」の中ということになる。ただ前期では、非現実的な色合いの夢をこちら鑑賞者側が観ているとも、被写体のモデルらが見ていた夢とも解釈できそうな経路があったが、今回は派手な色と衣装と表情が鳴りを潜めていて、容易に解釈には結びつかない。

◆会期後編(2)中庭

樹に遮られて5枚の写真が並ぶ。解像度が高くピントもしっかり来ていて具体的な写真なのに、写された像のこと以外には語らない写真、こちらに自由な想像を許してくれそうな素振りで、その実、圧倒的な解像度によりこちらの想像を抑え込んでいる。写真側の放つ言語を受け止めるしかない。だがそれは主張や物語がないので通常の言葉では受け止められない。これが「テレパシー」ということか?

◆会期後編(3)レストラン前

3枚の写真が並び、うち中央のコラージュ作品は前期と同じく「家」の「夢」(夢のマイホーム)に関するものだ。

左隣の青白い写真は〈氷の国をつくる〉の一部で、舞台は中国・ハルビンの氷祭りだ。会期は約2ヶ月、30年近くも続いている。ハルビンの市街地を含め、3つの大きな会場で壮大な氷の国が、毎年毎年作られては壊され、幻のように消えてゆく。物性としての確かな表面と輪郭を持ちながら、誰の手元にも残らないという点では、作者の作品世界と非常に相通ずるものがある。

◆会期後編(4)客室エレベーターへの通路

エレベーター側に向かって右手の大伸ばしの作品は入れ替わり、左手の小さなポートレイト群は変更なし。

大伸ばし写真では演出的な光景が続く。人物は背景の一部となっている。踊ったりスマホを見たり浮かんだビニール袋を受け止めようとしたり海辺の岩場に分け入ったり、いずれも地味ながらテンションが高い。

風景は本来、写真に文脈を与えるものだが、本作ではセレクトと配列のためか、逆に文脈の生成を食い止めていて、写された像自体が言葉にならない固有の波長で何かを発するような効果がある。

発想力豊かな人、ストーリーテラー気質の人はこれらのイメージを元手に、自分で物語を作れるのかも知れない。だが写真の中身をなまじ読もうとしてしまうと、情報量、解像度、写真としての確かさの前に身動きが取れなくなる。便宜上「夢」と呼んできたものを、他の言葉で置き換えなくてはと考えざるを得ない。

◆総論的なもの、テレパシーとは

既存作品を総動員・再編集して新たな空間を立ち上げるという点は、昨年2020年2月にビジュアルアーツギャラリー・大阪で催された『赤鹿麻耶のオープンスタジオ』 と同じだが、そちらは作家が滞在しながらリアルタイムで空間制作を進めていくという私的さと、壁面を無造作に画像で重ねてゆくコラージュ的な編集行為が際立っていた。そのためか1枚1枚の写真はほとんど記憶になく、膨大な情報をかき分けて進むように鑑賞した体験の記憶だけが残っている。

対照的に本展示では、大伸ばしにした写真1枚1枚を「作品」として見せている。個体となった被写体の人物らと対峙すると、その力の思いがけない強さに怯む。

通常のポートレイトではない。力一杯迫ってくる人物の表情、過剰なまでのエモーションや色彩は、どれも作者の制作意図を受けた何かしらの演出である。笑顔も涙も流し目も伏し目も、奇妙な色も思わせぶりな仕草も、それらは被写体が抱いた「リアル」の瞬間・感情ではなく、作者の内面とも言い難く、ましてやこの社会にまつわる「リアル」の記録でもない。

更には、撮影・発表された時期やタイトルの異なる写真が混在しているから、物語として読むことも難しい。例えば2020年に東京都写真美術館で展開された<氷の国をつくる>の作品群は、バラバラになってサンプリング音源のように差し挟まれ、本来の一貫した意図や物語性や、「氷祭り」の記録性を読み取ることは難しい。私も赤鹿作品の研究者ではないので、どの写真がいつの何かを知る術はなく、必然的に初見のような形で鑑賞することになる。

これが仮に土門拳で、広島の被爆者の隣に仏像がきて、次に文化人のポートレイト、次に炭鉱の子ども、次に室生寺、次にまた被爆者が来たら、「キュレーター仕事しろ」と皆が怒るだろう。現実を歪めるからだ。

それを可能とする赤鹿作品には、個別具体的な現実への帰着という「リアル」がないことになる。徹底して「リアル」が無いことを映像として立ち上げ、散乱しながら反復し、物語の成立を拒むように切り刻んではリミックスを繰り返している。ポスト・ティルマンスの文体を生きていることを実感する。(政治性はないのだが。)

リアルの無さを徹底するに当たって、作者が作品の構造として用いるのが、これまで繰り返してきたとおり「夢」だ。それは睡眠時の脳のクリーンアップ作業時に見る像のことに留まらず、朧げに・直感的に浮かんだ得体の知れない着想のことでもあるし、社会で共有された願望のイメージ。

浮かんだ着想を既存の意味に固定させることなく、物語化することなく、消費せず、 自由にそれ自体の力を肯定する作業、そんな、日常の中に見たペガサスを、捕まえたり鳥や馬に分解したりすることなく、自由に飛び回らせておきつつそれが飛んでいることを他者にも見せて伝えるという、割ととんでもないことに作者は取り組み続けているのだと思う。

睡眠中の夢の再現と映像化であれば話はもっとシンプルだろう。だが赤鹿作品には夢の現実的・機能的な面――日常の記憶や感情、体調の総合的な処理は扱われていない。あるのは、舌が脳と直結しそうなほど濃いヘヴィ・シロップの中で見る、脈絡のないイメージの自動生成、人間が持つ創造性そのものへのアプローチだ。ただしその扱いに作者は念を入れている。分かりやすい物語へと回収され消費されることを逃れさせ、自由を自由のままとするために――ペガサスが馬肉として食われないために。

この時、本展示は見る側に何を伝達するのか。

依拠する「リアル」がそもそも不在だし、作者と共謀者らに共有されていた演出上の世界観も、シリーズとしてはバラバラに組み替えられ散乱している。すなわち一見するとファンタジーな作品群だがそこには物語としてのファンタジーはなく、されどビジュアルの強度は針が振り切れるほど高いため、鑑賞者はその「何か」を言葉を介してではなく、対峙によって強制的に向き合うことになる。

中平卓馬は写真そのものの力を求めて「植物図鑑」を標榜したが、赤鹿麻耶は「夢」ならぬ「テレパシー」という領域に気付いたのだろうか。

本作のタイトル「テレパシー」は、写真自体が放つ写真の言語のことを指しているのではないか。それ自体は物語を構成しない。物語にならないところで光を帯びている。詩のようでもあるが詩にしてはソリッドで、現実にしては断片的すぎエモすぎる、そのような解釈不能なものが並び立つ中に、宙に浮いたまま乱反射したイメージは結びを失って、それらはそのままで受け止めざるを得なくなる。それに耐えきれなくなり、空想の物語化へ逃げ込もうとするとき、それを私達は「夢」と名付けてしまうのかもしれない。

( ´ - ` ) 完 ?