「植物図鑑」を標榜した中平卓馬とその作品・表現行為が、蛇のごとき滑らかな鱗を持つ爬虫類、時を渡る蛇のように立ち現れたのだった。

想像以上に若い世代の観客が館内に多く居たことに驚かされた。最終日あたりはかなりの盛況ぶりで、図録はとうとう売り切れてしまったという。なぜ中平卓馬という、比較的マイナーな、どちらかと言えば捉えどころのない写真家・批評家がこんなにも熱視線を浴びるのか、計りかねていたが、本展示は様々な示唆を孕んでいるようだった。

なのでそのことを考えていた。

1977年9月の急性アルコール中毒で記憶喪失と記憶障害を抱えたまま、「写真家」として復帰し、写真家として活動を続け、されども以前のように言葉を操って自己の思考を語ることはできず、私達には深淵な謎を残して、2015年9月にこの世を去った。後に残された問いは深くて大きかった。

生前には2003年、横浜美術館で「中平卓馬展 原点復帰―横浜」が催されたが、没後としては初の大規模な回顧展である。

本人が没したことで、作品と本人についてある程度自由に考察し、展示を編集し、語ることができるようになったという側面は少なからずあるだろう。それでもなお謎が謎のままで魅力を宿している。その力は何処から来るのか。

1.展示構成、うねるボリューム感

今回の展示はきわめてストレートな回顧展で、時系列で構成され、個別の写真作品を挙げるのではなく表現活動全般を振り返るため、写真や文章の掲載誌、自身の手掛けたインスタレーション展示の再現、そして記憶喪失以降に撮られた写真群と、各時代の写真集などの刊行物、計400点以上が提示された。

言葉と印刷物が非常に多い。

つまり写真展というより「中平卓馬展」である。

それゆえに東京都写真美術館ではなく国立近代美術館での展示なのだとも言える。「写真」は中平自身にとっては至上命題であった。だが写真プロパーではない中平がそうなっていったのには過程があり、思想的変遷も踏まえて確認し提示するとなると「写真」の枠をぬらりと越境していくことになる。実際に「写真」の領域から抜け出したりまた収まったりを蛇行的に繰り返す展示であった。

展示で最も特徴的だったのは、ボリューム感が人によって全く異なることだったかも知れない。

展示ボリュームを多いと思うか否かは、「中平卓馬を知っているか」と「印刷物・活字を読もうとするか」の2点に掛かっていた。

2.反アイコン、すり抜ける

まず中平卓馬という写真家だが、そもそもあまり知られていない。

森山大道がガチの「写真家」として極めてメジャーに知られ、スナップや都市景の撮影行為と密接不可分な作家性を有した存在として―スナップ、犬、新宿、モノクロ、コンデジ、のようにアイコン化されているのに対し、その盟友として森山側から語られることの多い中平の人物像や評価は、一般的には知られていない。

中平の存在は少しでも写真界、戦後日本写真史に足を踏み入れれば、絶対に避けて通れないブラックホールとして立ちはだかるのだが、instagramやXで美しい写真をupしたり、美しいポトレに血道を上げているとまず接点がない。むしろややこしいと迂回するかもしれない。

森山大道の自伝的映画「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい」から中平に入った人も多いのではないか。一般的にはどちらかと言えば、森山大道というアイコンが度々口にし、呼び出すがゆえに、中平卓馬という存在が対のものとして浮かび上がってくる構図だろう。本展示はそうしたメジャーな語られ口とは逆の、中平卓馬側から見た1960年代以降の世界と「写真」そして「批評」が繰り広げられるので重要なのだった。

後述するが中平という人物は、批評性が強すぎてアイコン化を徹底的に拒むため、記号として処理がしづらい。没後時間が経ち、本人不在となり、回顧展で締め括りが行われることで、扱いもまた変化していくと思うが、少なくとも本人の目が黒いうちはアイコン化など言語道断だっただろう。

ゆえに多くの鑑賞者は会場に来て初めて大量の情報を摂取し処理することになったはずで、それがボリューム感の多寡に影響している。

知らない人間の人生や思想を、展示で文字情報から追うのは大変な労力である。しかも中平の場合は、何かに強く抵抗し、鋭く批判しているのはよく分かるが、何を求め何を守ろうとしているのかが見えてこないがゆえに、思想や主義を一つに定めて解しづらい。企業や国家、広告を批判しまくるが左翼活動家とは言い難く、ただただ写真や映像の話を懸命にしている。

また後述するが、中平がどこへ向かおうとしているかは決定的に分からない。東大に籠城した学生やSEALDsに賛同した文化人とは、理念や情念の向かう先が根本的に異なるようなのだ。

批評の獰猛さ鋭さは重々承知のイメージの通りで、風貌もアイコン化されているのに、その実体は一切のアイコン化を振り切ってすり抜けて捉えられずキャラクターが掴めない。

初見だとPROVOKEだの植物図鑑だの記憶喪失だのといったエピソードを追うだけでもわりと大変だろうが、ここにぶち当たるとなお時間が必要になる。

3.テキストの爬行

展示では膨大なテキストを写真とともに読みながら、中平の思考・闘争・権力批判・自己批判・植物図鑑の標榜、等等を辿っていくことになる。

批評ということは何か理念や価値判断に基づく目標地点、掲げられた理想へ向かっているわけだが、一様な思想へと駆け抜けていくわけではなく、特に長いスパンで見ると直線的ではなく蛇行というか迷いというか、明快でない面がある。

ゲリラ的に闘争している季節も初期には多々見られるが、その攻撃の矛先、闘争の目標地は革命家や活動家のそれとは根本的に異なる。

中平は膨大なテキストによって爬行してゆく。何処へ?

膨大なテキスト群と写真とで中平が言わんとしてきたことを乱暴かつ端的にまとめると、あるがままの「真の世界」へ向かうことを希求している、となる。

今ここ・日常生活で見えて触れられる世界は政治や企業によって囲い込まれ、それらが付与する意味に覆い尽くされており、私達の(特に表現者、写真家の)認識もまたそれに捕らえられている。その支配から逃れねばならない。その先に絶対的な「真の世界」がある。写真行為はその領域へ到達できる・・・というものだ。

まずこの発想、思考を受け容れられるか、中平がどこへ向かっていたかを認知することができるか、中平の姿をそこに(どこに?)見ることができるか、が、本展示で時間と労力を使うポイントだろう。

私達の作法と真逆というか。

私達にはあるがままの・真の世界が存在しない。

OS、プラットフォームに合わせて最適化することこそを真としていて、その外側が存在しない。生理的にも感覚的にも多角的なサービスによって囲い込まれることで拡張された心身を持つことを前提としている。そしてあらゆる要素を用いて自作し自演し自己PRし、マーケティング&マネタイズするのが当たり前の現代では、メタな問いからメタな極致へ突き抜けることは選択肢として挙がらない。あるとすればデジタルデトックス的な、それもまたファッションであり消費の逆説的な形態であり、いずれまたどこかのサービス、プラットフォームに自分を適合させ、自分の居場所と存在価値を確保する必要がある。言語、ビジュアル、言うまでもなく写真もそのために動員される。

中平の「真の世界」へと向かう姿勢は、あまりにも真逆だ。上昇志向や集客といった明確な目的性や達成地点がない。ファッションでもない。理念は語られながらも、地を這うようにしてテキストは爬行を繰り返す。どこへ?

開幕から最終日までかなり盛況だったようなので、どれだけの人が理解したかは別としても、多くの人が中平卓馬の辿った道、挑んだ先を、テキストと写真を通じて見渡し、何かを感じ取ったことは確かであろう。だが記憶喪失以降は直接に本人の言葉によっては語られないし、それまでも言葉を尽くして語られてきた爬行の道筋を追っても、その闘争の行方は分からない。

私達には無い前提を追い求めているためか。性急な結論は避けたいが、生存の前提があまりに異なる。しかしそれゆえに強く光と影を帯びて見える、魅了される。

この人は一体どこへ、何のために向かっているのか? 好奇心が掻き立てられるとすれば、その無償の賭けへの蕩尽だろうか。

4.蛇の視る風景

記憶を失うまでの60~70年代に中平卓馬が挑んでいたのは、批評の形をとった、格闘・闘争の類であった。写真表現はその主たる行為の一つだ。

日本全体が敗戦からの復興で改めて急速に近代化を迎え、地方が都市化し三種の神器によって生活は均質化し、モータリゼーションとマスメディアによって戦後日本=日米安保の傘の下でアメリカ化を進んで受け入れてゆく世界において、写真をはじめ「世界」のイメージは言うまでもなく国家や資本の支配から逃れることはできない、むしろ支配は都市化・近代化の発展とともに強まってゆく。

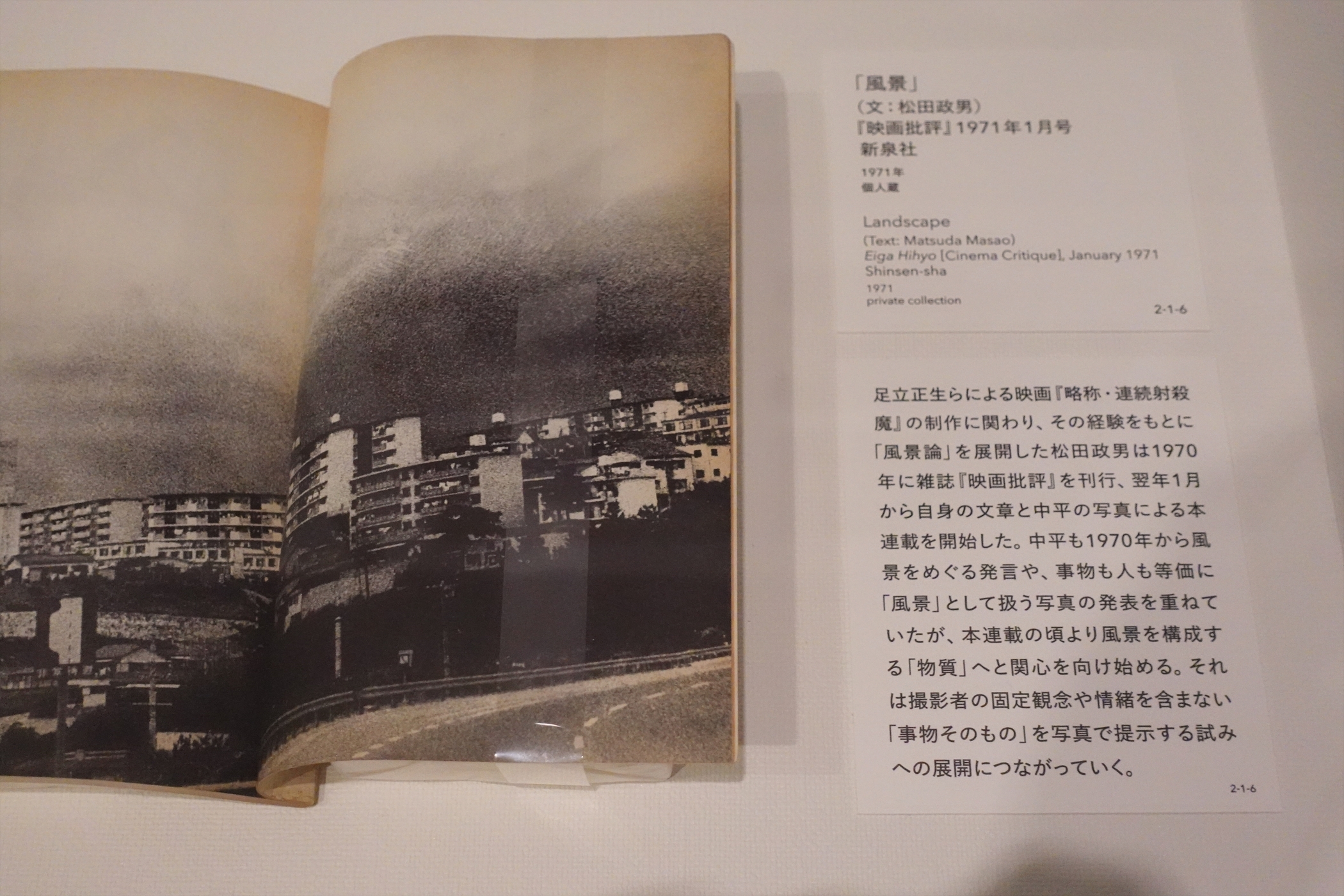

こうした状況を都市の「風景」に見出し、映像(主に映画)の分野で興された闘争を追ったのが東京都写真美術館「風景論以後」(2023.8~11月)であった。展示コーナー終盤では松田政男、足立正生、佐々木守、大島渚、若松孝二ら映画監督とともに中平卓馬も名を連ね、「風景」を権力=敵そのものと見なし対峙する松田の「風景論」に『PROVOKE』以降の中平は共闘した。

雑誌『映画批評』では実際に松田が言葉で論じ、中平が写真を提供している。暗くざらついた、寄る辺なき、当てのない徘徊と咆哮を思わせるモノクロ写真である。国と資本から与えられた「風景」を燃え上がらせながら、その幕の向こうを暴こうとした。しかし夜が明ければまた与えられた「風景」は蘇る、何度でも強くなって… それは虚空に繰り出す詩のように孤独な写真だ。

詩は、闘いである、だが、時代/消費社会の側はそれに圧倒的速度で追いつき、闘いはポーズ、ファッションとして中身を抜き取られてゆく。

『PROVOKE』で試みた「アレ・ブレ・ボケ」に象徴される先鋭的・挑発的なイメージは、逆に敵側とも言える国鉄の「DISCOVER JAPAN」キャンペーンに引用され取り込まれる。その詩的さを自己批判した結果、写真は「植物図鑑」でなければならないとし、自分で自分を追い込んでいった。

その過程では同時期、沖縄返還協定批准阻止全島ゼネストでの警官暴行事件、その証拠として挙げられた写真の解釈を巡って、写真が権力(警察)側から恣意的に意味と文脈を付与されるという事態に直面しながら裁判で学生を支援してきたことも、自己批判に大きな影響を及ぼしていよう。写真それ自体が、自立した意味や発言をするものではないのだと。むしろ外部から、権力側から付与されてしまうのだと。

とはいえ写真が急に一変するわけではない。『PROVOKE』時も「風景論」同調時も、「植物図鑑」希求時も、何なら記憶喪失以降も、展示からは一貫した世界観、中平らしい「えも言われなさ」を実感できる。あえて言うなら、1977年までは目の前に広がる風景・事物や認識そのものへの格闘、包囲された幕を焼き撃つような行為があり、1977年以降は言葉による思考をリセットされながら何らかの記憶の照合を行い続け「写真家」であることを確認するルーチンを日々繰り返す行為がある、と言える。

もし真に支配されざる風景、視覚、イメージがあったとすれば、それはどういう質感で、どういう姿形をしている(べき)世界だったのだろうか。発表してきた写真はそれを体現し、そこに到達していたと明言できるだろうか? そうでなかったとすれば、中平卓馬が求めた世界はどういう風景だったのか?

本展示を通じてもたらされた最大の問いはそこだ。

中平卓馬は何に向かっていたのか?

文字通り何かが、世界が燃え上がる光景、すべての風景が燃え上がる地点をクライマックスの「涯(果て)」として目指していたとしたら、炎それ自体、火の向こう側を見ることはできないのか?

「火の先に何かがある」という仮定も私の個人的な投げかけでしかなく、中平にとってはそんな問いは無意味であろう。成り立たない問答が会場を巡る。

展示をうろつく私達のことはともかく、何よりも中平自身が、自分が何処へ辿り着きたかったのか、何処へ辿り着けば良かったのか、その答えをついぞ持ち合わせることが出来なかったように思われる。(それを持つこと自体を禁じていたとも言える)

旅についての文章で中平は、行く先々で酒と睡眠薬で意識を失っていることに触れる。意識と記憶が戻ってきて、しかしまだ遠い夜明けまでの間に襲われる「ほとんど物質そのものとなった時間の存在」の中で、まだ見ぬ遠い異国をひたすらに想うという。

しかし。

実際に、多少の準備とわずかな決心とそして金の工面さえつけることができるなら、私はきっとそのいくつかの国、いくつかの街にたどり着くことはできただろう。だがひとつの恐れが、いやひとつの確信に近いものが私を踏みとどまらせた。私は私が行きつくあらゆる場所で、自分自身の顔を見つけ出すだろう。アレキサンドリアでもローマンタンでも、私はそのあらゆる場所で、私の顔、あるいは私の反転された顔に出会うだけであろうと。

(中平卓馬『見続ける涯に火が・・・』P402「旅を拒みE線上のアリアを唄おう」1976)

物理的に移動可能な外側への旅では、いかなる辺境も故郷もすべて観光産業化、都市化されていて、では自己の内部はというと、これも高度経済成長の行き詰まり、オイルショック、インフレなどに出くわしたことで「現実から目を瞑る」ブルジョワ的処方であると批判し、「いま、重要なことは、この二つの度を二つながらに拒絶することである」と断じる。

そして「<私>と<世界>の間に張られた最強弦のぎりぎりにたえ、あえて<私>を屹立させたいと願う」「旅を拒み、街へ、街路へ、ブルトンとともに再び舞いもどろう」と言う。「世界と私とを凝視する」という不退転の選択肢。

分かりにくい。いや、理解も共感もできないところへと、誰にも言われていないのに、自分で自分をどんどん追い込んでいくのである。この世に解答を持つことを自ら禁ずるかのように。

解があったとすれば、それが「植物図鑑」なのだった。だがウジェーヌ・アジェを幾ら先行事例として引き合いに出しても、アジェは自身を「写真家」とは自認しなかったであろう、そして写真行為によって何処かへ辿り着こうとは思ってもいなかった。しかし中平は自身が「写真家」であることに、ただ一点の望みを懸け、そのために写真行為を繰り返すのだから、無作為にただ外界を凝視し写し取ることは絶対に叶わない。記憶と言葉を失うまでは・・・。

5.牙、批評

分かりやすくないのである。つまり。

いや彼ほど分かりやすい人間もいないだろうとある人は言う。人によって違う。それも含めて分かりやすくないのである。だから。

中平がどこへ向かっていたかを示す象徴や主義思想、左や右の区分が明確でない。もちろん反国家、反米、反資本のメッセージが度々出てくるので、左翼的であることは疑いないが、左翼活動家として判を押すには全くそぐわない。そうした主義思想に陥ることすら自己批判してしまう。

展示を見れば(読めば)分かるように、言葉を尽くしても、最後の最後まで追究しているのはイメージであって、社会や国家の理想的な仕組みや姿ではない。だがそのイメージも自ら侵食するように解体的で、理想の世界などというものすら自己批判し解体していたから、中平が追ったイメージ:真の世界、世界の「果ての向こう」にあるものを想像することが、できない。

本展示が有意義だったのはそこで、学生運動の紛争の現場に出入りし、理論的には革命闘争それ自体に同調しているトーンではありつつも、いかなるセクトにも肩入れしておらず、具体的な運動にも参与していない。ただ国家や資本という強大すぎる権力に対し、それがイメージを、写真を支配してしまうことに対して、極めて純度の高い表現上の闘争を繰り広げていたことは伝わる。

万事がその調子で、純度が高くて分かりやすくないのだ。

天皇制批判を叫ぶでもなく、天皇に寄り添うでもない。都市化や観光地化を批判するが、濱谷浩のように近代化以前の伝統的なるニッポンを求めて民俗学的に地方の風景・風習を追うことはしない。

日本対米国、占領軍によって廃墟と米国文化が入り混じったニッポンなる島を見つめるのでもない―先行するVIVO世代の姿は念頭にあったのではないか(特に沖縄に入れ込んでいく東松照明の姿は否が応でも目に入る)。

同様に、写真というフレーム・様式それ自体をメタに反復する「コンポラ写真」にも、写真はそもそも嘘で偽であるとしながらホントを撮ると言う「私写真」にも身を預けない。学生紛争が終わって革命運動が先鋭化していく中、若松孝二や足立正夫のように革命へと伴走していくわけでもなく、ゴダールのように中国共産党や毛沢東に寄(酔)ったりもしない。

何にも酔わず、身を寄せず、ただただ写真と言葉、写真と権力について向き合っては、しかし写真によってまた跳ね返され、言葉や意味を突破した視座を求めては、言葉で論考を進めることから逃れられない。となると強制的にでも酔って強引に思考から解除された自己を用意するしかなく、理性では土台無理なため酒と睡眠薬は恐らくそのために常用されただろう。

徹底的に内なる批判、闘争を続ける中平のスタンス、そして「何処へ向かっていたか」は、こうして写真と言葉を一望してみないとなかなか掴めないものだ。また展示「風景論以後」のように、同時代的に隣接するジャンルの表現者と並置してみないと、その差異も掴みづらい。

「風景論」の映画監督らもさることながら、ここで写真史・美術史のおさらいが一定必要となる。幸いにも東京国立近代美術館のコレクション展は関連性を意識していて、高梨豊の「町」シリーズにおける応答性や、同時代の写真以外の現代美術家ら(榎倉康二、河原温、高松次郎、吉田克朗ら)が中平卓馬と同じ国際美術展に出品しており、「あるがままの、ものそのもの」を求める動向があった(もの派)ことをキャプションで指摘していた。

ものそのものを見つめる眼。それは。

5.蛇の鱗:写真

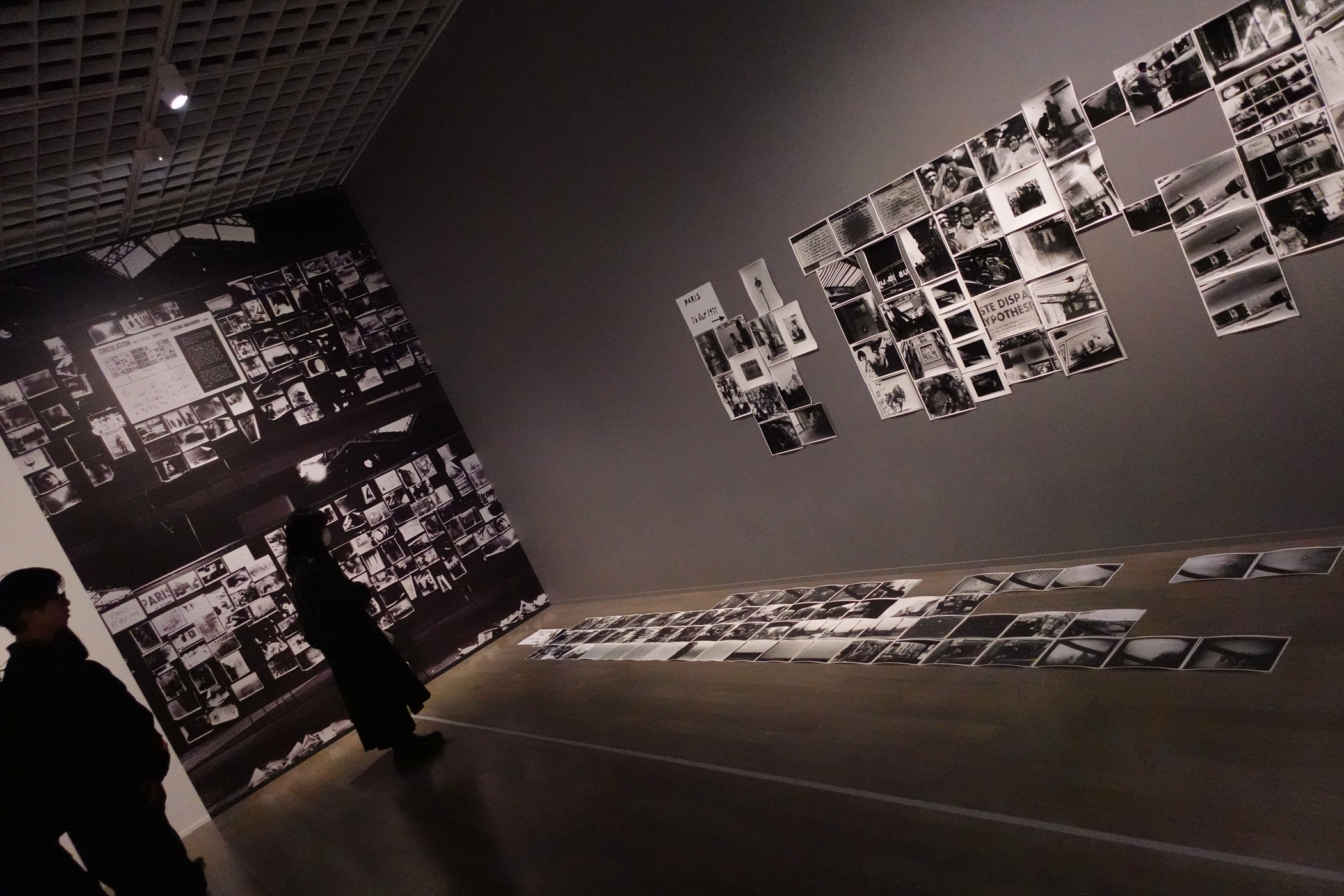

本展示で写真は過去展示の再現として現れた。1971年・第7回パリ青年ビエンナーレ出展作「サーキュレーション――日付、場所、行為」と、同作品の2017年・シカゴ美術館での再現展示の再現。そして、1974年「15人の写真家」展(東京国立近代美術館)で出品された「氾濫」と、2018年モダンプリントによる同構成の作品という2組が、それぞれ反復的に提示された。

それらの写真の列は壁面を横向きに這う。写真同士は個々に別物として在るが、列を成して壁を横断する姿は、時の蛇のように滑らかで流体的だった。意味を一所に留めまいとする流動さを宿して壁面に現れたのだ。

「サーキュレーション」は、パリ青年ビエンナーレ出展のための滞在中にその日1日で見たもの――景色だけでなくTVや広告などもを撮り、その日のうちに現像・プリントして、会場に貼り出し、それを日々重ねていくという極めて時間的パフォ―マティブな作品、もはや行為そのものであった。また、展示空間での行為性を雑誌の紙面で再構成し、場所と形態を変えて拡張を試みていた。

組まれている写真も特徴的で、コマ送りのようにある場面を連写していたりする。一日の生活とミニマルな時間規模を切り出して再生⇔反復させる試みがあった。

「氾濫」では空間的な連続体と反復性があり、闇の多いカラー写真で、ぬらりとした色彩と感触はまさに、夜の道端を這う蛇に明かりを浴びせたような怪しい光沢を帯びている。どこまでが一部分で全体像なのかが不確かな像、天地も朝晩もなく、鱗をぬらぬら、ぎらぎらと照り返すような不定形の連続体である。その「氾濫」が部屋をまたいで、40数年を超えて反復される。

神出鬼没の映像/記憶の蛇となって。

中平卓馬の写真(行為)は鱗を乱反射させ、周囲を照り返しながら、時を幾重にも渡ってにじりよってくる蛇のような連続体だということを直感した。一つ一つの写真では意味を持たず、しかし全体で何か一つの意味を持つわけでもない。東松照明のいう「群写真」とも、森山大道の切り取る擦過的な都市景スナップとも異なる。意味や言語をどこまでも脱して逃れ、這い出てゆくのだ。

写真という映像メディアに、新しくそして本質的な身体性を与え直すかのように、取り戻させるかのようにその行為は強い連続体を成していた。恐らく連綿と続く鱗を撓らせて、筋肉質な光の連続面は、記憶喪失以後の縦位置カラー写真にはっきりと受け継がれ、より強靭なものとなって更なる蛇行を繰り返してゆく。

蛇に目的地はない、恐らく生息域を巡回する――冷徹な器官によって、「植物図鑑」と対になった冷徹な主体的存在として、狩猟と爬行を繰り返すだろう。

6.領界を渡る蛇行、今に届く牙

こうして時間、時代を越えてゆく蛇の鱗は現代の我々の知覚を、認識を突き刺し、見事に挑発した。同時代の人間よりむしろ死後の未来=今現在の私達に刺さるのはなぜか。徹底的に「植物図鑑」と化した「世界」へ向き合い、その中に生息する蛇の牙が、あまりに確かで美しいからだろうか。

先述の通り私達はOS、デバイス、プラットフォームに心身を最適化することを繰り返し、あたかもその機能の一部のように振舞い、写真など映像のフォーマットもそれに帰属させることを前提としている。そんな私達にとって、全てを批判した先にある地点という、最早想像したり望むことすら困難な所へ行き着いた人間の足跡と視座を見る機会というのは、非常に貴重だとさすがに知っている。

中平卓馬がすり抜けたのは「写真」という枠組み・領界でもあった。印刷物、評論・批評行為、映画、パフォーマティブでもの派的な現代美術の視座、etc。「映像」を巡る様々なメディアと表現の動向を踏まえながらその中を流動的に侵犯しながら蛇行できるよう、自らの「写真」という身体を改変させ続けていたのではないか。

メディアミックスならぬメディアオーバーな行為と態度に、個々のサービスに囚われている私達は何かパワフルなもの、可能性を見出すのかも知れない。

そして批評の牙。

自らを覆うあらゆる権力性に対して明確に拒否と嫌疑を表明する姿もまた、反エモーショナルな、具体的なパワフルな迫力をもたらしてくれる。常に強くて賢い誰かの言説や振る舞いに繋がっていなければ、そして常に売りと買いを繰り返すか誰かを推し続けていなければ「自分」を表明できない私達にとって、自分独りで考え、闘争し続け、批判を繰り出し続ける人間を目の当たりにするのは、これも稀な機会である。

万博でも何でも、私達は為政者、企業、メディア側から感動を与えられている。上から下に落とされる感動を賜っている。さらに、そうして下賜すること自体を感動のストーリーへ語り替え、あまつさえ、その表裏一体として自己責任論や収益の健全性を自傷的なまでに自称させられている。

この状況を徹底的に批判することを、私達はなぜか思いつかない。中平卓馬の批評の牙が幾度となく剥き出しにされる度に、私は、自分達にないものを明らかに目にし、様々な想いを抱いた。時代の違いと言えばそれまでだ。そう割り切れないものが過分にあった。

捕捉しづらい大きな権力性や政治力よりも、解像度と感情的見返りを求めるあまり具体的に言及し批判できる誰かへフォーカスし続けるXでの日々は、まさに私達の写真的視座、バズりとエモの至上主義にも根底で共通していて、その原理と全く異なるところにある中平卓馬の牙が逆に新鮮で、それが時代を超えた魅力と力の正体の一つのようにも思われた。

現実から手を放して「そちらへ」遊離することを許容する余地を持つ写真表現・・・それらからあまりに遠い私達に羨望の眼差しを催させ、憧れを掻き立てる、やはり中平卓馬は「詩」なのかも知れない。

全く語り切れず、謎も大量に残されてしまった。関西に巡回展が来てくれないものだろうか・・・。

( ´ - ` )