第3回となる国際写真賞「プリピクテ」の日本を拠点とする写真家を対象としたアワード。8名がショートリストに選ばれ、「火と水」に関する作品として、これまでの代表作を展示していた。

見ごたえはもちろん、今注目しておくべき若手~中堅の写真家を一度にチェックできること、作家名を知りながら生で見たことのなかった作品に出会えるのは大きな収穫であった。うれしい。

【会期】R4.12/17~R5.1/22

- 1.中井菜央<雪の刻>

- 2.岡田将<Microplastics>

- 3.岩根愛<KIPUKA>

- 4.長沢慎一郎<The Bonin Islanders>

- 5.水谷吉法<KAWAU>

- 6.新井卓<At the Shoreline>

- 7.千賀健史<Hijack Geni>

- 8.瀧本幹也<CHAOS>

プリピクテは2008年にスイスのピクテグループにより創設された国際写真賞で、サスティナブルに関する議論や対話を喚起することを目的としているという。2021年11月~2022年1月には、第9回のアワード展示が東京都写真美術館で開催された。もちろん私は観に行けてない。

受賞者はサリー・マンだったとのこと。90年代初頭にあのイノセントな子供を撮った写真家がなんで??と思ったら最近はグレート・ディズマル・スワンプ(米バージニア州南部)の山火事と人種対立の問題とを併置した作品で評価されたらしい。へえーー。

本展示「プリピクテジャパンアワード」はその日本版で、日本を拠点とする作家を対象にしている。受賞者は第1回:菊池智子(2015年)、第2回:志賀理江子(2017年)。「火と水」のテーマで開催された今回・第3回の受賞者は、岩根愛に決定した。

ノミネートされた計8名の作家は 展示順にレポします。なお、作品タイトルは個別の作品名ではなく、今回の展示にあたってのシリーズ名として掲げられたもので、作者によっては複数の作品を提示している。

1.中井菜央<雪の刻>

豪雪地帯に位置する新潟県中魚沼郡・津南の「雪」を主題とした作品である。作者が「この地では雪が万物の時を律するのです。」「『雪が律する時』の表現を目指しました。」と言うように、雪景色の写真というより様々な季節と場所、そして人物が撮られている。

冬に積もる雪は陽射しも音も吸い込み、静寂をもたらす。春の雪解けになると雪の塊の中に空洞が生まれ、雫の音が生まれ、季節が動き出す。解けた雪は地下に染み込み数十年かけて湧き水となる。

そうした雪を中心としたサイクルが、長年に亘って――今の気候になった数千年前から、森や人々の暮らしを形作り、律してきたことを本作は指摘している。現在形で目に見える気象だけでなく、時間軸の奥行きを見ていることが本作の特徴だ。南西諸島が台風と灼熱の繰り返しによって支配されているように、この地では「雪」が全てを支配している。それを「支配」という力関係の言葉(言葉自体が力)ではなく、「律する時(刻)」と、もっと大きな規模の視座から表したことが、本作に説得力と世界観そのものを与えていた。

2.岡田将<Microplastics>

2018年に《無価値の価値》で「写真新世紀」優秀賞を受賞してから気になっていたが、今回ようやく生で作品を見ることができた。《無価値の価値》は砂粒を1つずつ顕微鏡撮影し、複数枚を合成(恐らく被写界深度合成)した作品だった。本作《Microplastic》はタイトルの通り、砂粒に紛れ込んだマイクロプラスチックを同様の手法・形態で提示している。

マイクロプラスチックの問題はこの10年ほどで急速に話題となっている。直径5㎜以下のプラスチック片という、汚染する側も汚染されている側も小さすぎて事態を把握できない、環境ホルモンなどと並んで厄介な環境汚染である。

図鑑の標本のように画一的に並べられたことで、その形態の多彩さに驚かされた。鉱物や生き物のように多彩である。私が想像していた形状は、スクラブ剤に含まれる丸いマイクロビーズだったが、それは「一次的マイクロプラスチック」であって、様々なプラ製品が紫外線や海流で劣化・破砕された「二次的マイクロプラスチック」は、このように多種多様な色と形、質感をしていることが分かった。

言葉として認識していたが、その物理的なリアリティは知らなかった。科学的な指摘と、目に見えなかったモノの造形美を現わす、有意義な作品だった。

また、この問題について、プラスチックの原料である石油が太古の生物の死骸であることを踏まえ、「太古の生物が近代以降の生産と消費の中でマイクロプラスチックとなり、現代の生物に誤食されているのだ。」と指摘している点も、視座のスケールを2020年代から太古へと一気に拡張させ、非常にスリリングである。この多彩な姿、太古のプランクトン達が無機物に憑依し、現代に蘇ったものだと見ると、地球の壮大な報復のようで実に面白かった。

3.岩根愛<KIPUKA>

<KIPUKA(キプカ)>、作者の顔とも呼ぶべき代表作で、このアワードのテーマ「火と水」を最も強力に体現していた展示だ。赤と青の長い写真の帯を2列に巻いて天井から吊るし、火と水の渦の中を観客が歩いて福島とハワイの二つの盆踊り:「フクシマオンド」「ボンダンス」を体感する。

《KIPUKA》は色んな場面で何度か観ているのだが、展示の度に見せ方がアレンジされていて飽きが来ない。被写体はどれもしっかりと捉えられていて主観的な感情表現などではないにも関わらず、展示の趣旨や場所に合わせて姿形を流動的に移ろわせることができるのは不思議である。理由の一つとして、作品・テーマとしては一つのタイトルながら、多彩な要素・シーンから構成されており、どのシーンを主に据えても展開が可能であることは上げられよう。ハワイと福島の2ヵ所を扱っている上に、それぞれの自然、炎、祭りの光景が特集され、どれも力強い。

理由のもう一点は、岩根作品で写されているのは純度の高いエネルギー、スピリット的な要素であることだ。現地を徹底的に調べて事物や人物を写す、ドキュメンタリー的なアプローチを取りながら、撮られているのは高エネルギーによってそれらが身体的・物理的な形を超えて揺らめき、現世と異世界が交わる部分なのだ。あるいは「現在」の恒常性から下へと抜け出して死や過去へと潜ってゆくような、下降エネルギー状態である。

具体的な人物や地形を撮りながら、それらがエネルギーの上下によって「現在」の恒常性の破れるところが撮られているため、実は高い粘性や流動性を有しているため、展示形態の大胆な変化に応じることが出来るのではないだろうか。今回は特に火と水のエネルギーを感じた。

4.長沢慎一郎<The Bonin Islanders>

赤々舎の写真集販売ページで存在は知っていたが、ちゃんと作品とテーマに触れたのは初めてだった。

戦後日本へ返還されるよりずっと前から小笠原諸島・父島に住んでいた「欧米系先住民」の暮らしや文化を追った作品である。入植は1830年と、、もう190年もの歴史がある。島は1873年に日本領土となった後、太平洋戦争で住民は本土へ強制疎開されたが、戦後GHQ統治になって帰島が許されたのは欧米系先住民だけであった。

作者は2007年に先住民の過去の写真に遭遇し、その存在を知って2008年から撮影を始めた。小笠原諸島はかつて欧米では「Bonin Islands」と呼ばれていた(「無人島」⇒「Bunin」⇒「Bonin」と音韻が変化した)が、取材を重ねるにつれて住民らが自分のことを「小笠原人/ボニンアイランダー」と名乗る様に、日本人でも欧米人でもない独自のアイデンティティーを実感したという。

太平洋戦争時の遺構は観光でもお馴染みのスポットだが、先住民たちの姿や暮らしの場が写されると、日本というよりまさにアメリカ、カナダの海沿いの田舎の光景に見える。

特に教会(ジョサイア・コンドル設計 聖ジョージ教会 1909年創立)と神父の写された1枚は、小笠原諸島のもう一つの素顔とも呼ぶべき場と精神性、ルーツを感じた。島に深く根差して暮らしてきたことが分かる。

私はまさに父島に観光で1週間ほど滞在したことがあるので、本作に写された見覚えのある風景と未知の表情の混交は非常に興味深く感じた。滞在中には原付で島内をうろつき散策したが、わりと宅地エリアが多く、村営住宅、都営住宅など大きな物件もあって驚いたものだった。しかし日本人の住宅地しか目にしていないし、現地のツアー等でもこのような情報は無かった。今回の展示で初めて「小笠原人」を知ったのだ。

自分の知らない人たちに出会い、存在を知ること自体が何か運命というか、奇跡のようなことに思えた。

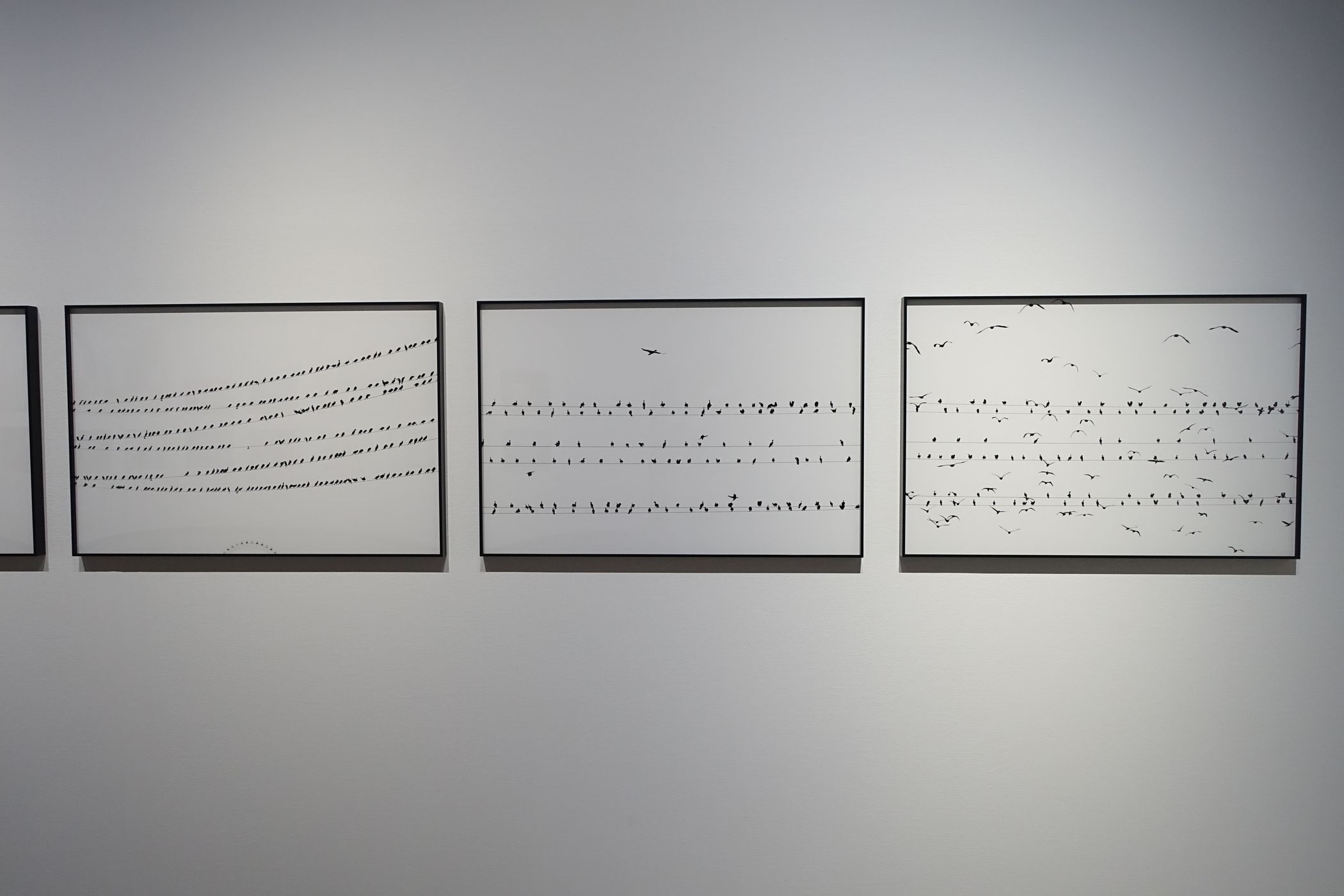

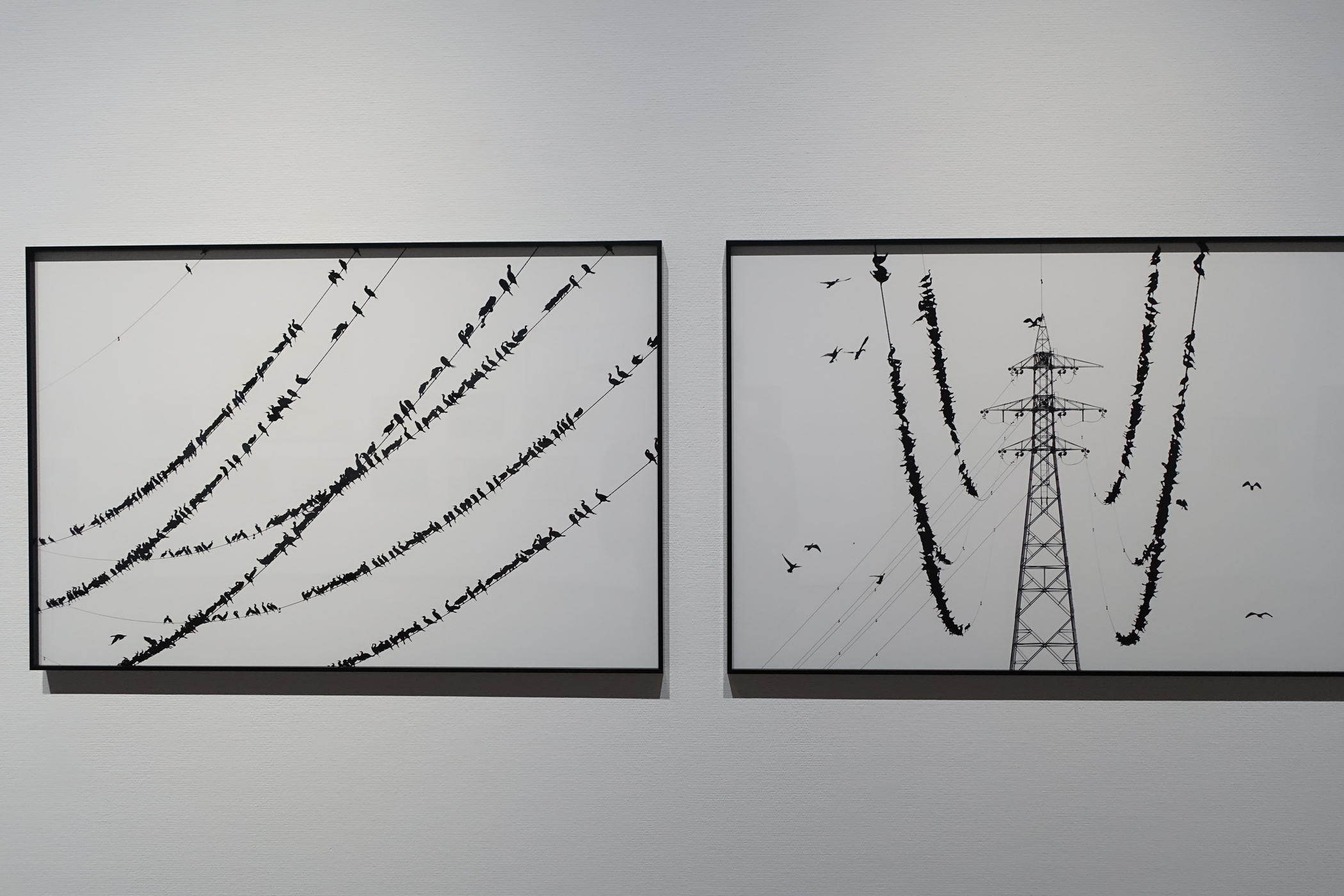

5.水谷吉法<KAWAU>

ヒッチコックを引き合いに出すまでもなく、この「鳥」(カワウ)の密集は異様で怖い。鉄塔・送電線と鳥の姿だけを遠距離から描き出し、線と点から成る記号、鉛筆の線画のようにシンプルな図像を提示している。背景には山も空も雲もない。細い送電線に群がるカワウの歪な黒い点々がじわじわと迫ってくる。脳の認知フレームは「線」と「点」で美しく処理したがっているのを、個々にポーズや顔の向きが違っていて、歪さがひしめいている。無音で無色なのに、静かに騒々しく、脳がざわざわとする。

見た目が不気味なのは反記号的な歪さだけでなく、不自然な自然=本来の生態系の環境からはみ出している過剰さにも由来するが、実際に1980年代以降のカワウの爆発的増加は「漁業被害、糞害による水質・土壌汚染、植物や樹木の枯死」を招いているという。本作は多摩川で撮られているが、関西人にとっては琵琶湖の竹生島でのカワウ被害の方が想像しやすいだろう。数万羽に膨れ上がるコロニーによって他の生態系、環境そのものを壊滅させるのだ。

だが本作では社会問題・自然破壊をそのまま問題視、ドキュメントするのではなく、その象徴的なビジュアルを切り出して、都市風景のアートとしている点が優れている。鑑賞者は映画や音楽、詩を連想する。まさにピアノ教則本「HANON」(同シリーズの写真集名でもある)の譜面である。

しかし、クローズアップされてゆくにつれ、カワウの凶悪な造形が冴え渡ってくる。目から飛び込んできた黒いそれらは、脳に直接居座って口を大きく開け、理性を食い荒らすのだ。

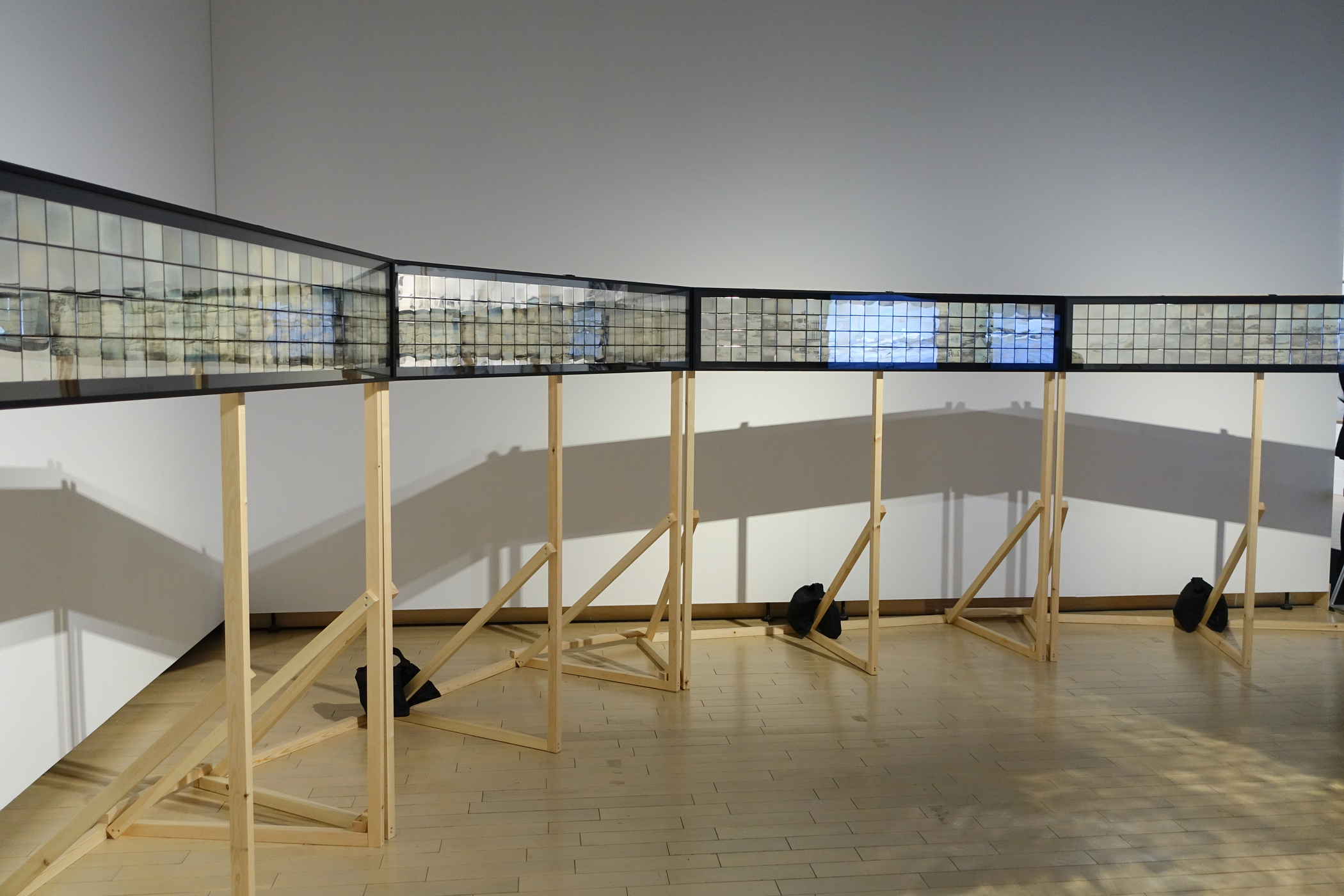

6.新井卓<At the Shoreline>

新井卓の名は知りながら、直に作品と向き合うのは初めてだった。ダゲレオタイプを手掛けるとともに、2010年頃から核をテーマとした活動を行ってきた。本作は2011年3月に起きた東日本大震災、福島第一原子力発電所事故の、その後を追った作品だ。

あれから10年経って何がどうなったのか、きっと復興が進んだのだろうといつも楽観視して忘れてしまうが、現実には総延長400㎞以上、高さ最大15m弱の巨大防潮堤が沿岸、河口に立ち並び、暮らしと海とが物理的に分断されている。ダゲレオタイプの鏡面1枚1枚には、被災地東北の暮らし、風景、そして巨大防潮堤が写されている。

ダゲレオタイプは最も古典的な写真技法で、1枚の鏡面を薬品で磨き上げたり現像・定着を行うのに4~5時間を要する。当然だがフィルムとも違って連続で 真っ先に取り組まれ一斉に着工された超巨大な復興・防災事業を押さえるには圧倒的に不向きな、「遅い」写真である。

なぜそれを選んだのか、ダゲレオタイプでなければならなかったのかは以下の記事に詳しい。

巨大防潮堤だけでなく、事故を起こした福島の原子力発電所もダゲレオタイプによって、光の結晶体となって刻まれている。デジタルデータ写真は万能に思われたが、津波の潮水によって多くの記録や記憶は喪失したと言われる。本作が光によって時間をかけて刻み込んだ古典写真であることは、機能的でありながら実は脆いデジタル写真と対比的に、時を超えたもの――光に近い象徴体となることを想像させる。

大きな円形の鏡作品《彼岸の鏡》に映るのは、原子力発電所を海上から撮ったものだ。撮影時の状況を綴ったステートメントが面白かった。釣り船に乗ってアプローチし撮影する作者を、東京電力保安部の職員が遠くから監視しながら「やめていただきたいんです」と弱弱しく電話で制する場面が描かれている。作者はそこに、見えざる施設管理者と、原発建屋で作業に従事する白い作業員の姿を対置している。

崇高さを感じさせる作品だが、そこには「現場」への眼差しがあったのだ。

7.千賀健史<Hijack Geni>

特殊詐欺、通称「オレオレ詐欺」の虚構性(=詐欺を尤もらしく見せるための人物設定)と、その裏の現実(=実働部隊である受け子たちの経済苦、労働環境、自己実現への夢)、そのリアルを夢と詐欺行為に向かって稼働させるために仕組まれた虚構(=主犯格らによる犯罪の偽装)といった構造を、作者が受け子に扮して生活や感情を模倣してみる、といった乱反射する迷路のような作品である。

前回、R4年7月の個展では、虚実の万華鏡のような空間を体験した。

本展示では打って変わって、固定された大きな壁面1枚という限られたスペースになったが、「水」という大テーマに合わせてうまく見せ方を工夫し、本作の魅力であり本質であった「虚実どちらとも捉えどころのないイメージの迷路」を活かしていた。額1枚1枚に込められ散りばめられた暗喩や演技、偽装のボリュームが非常に多く、壁が高いこともあって全ての作品は見ることができないのだが、それも含めて本作の迷宮感があった。

「水」というテーマに合致していたのは「溶ける」イメージだ。IDが、実体が、溶ける。犯罪実行者の受け子の素顔・素性と彼らが操る設定上の人物像は、水に溶けるように淡く、実体がなく、写真というフォーマットでも同定できない。また、彼らに騙された多くの高齢被害者のことを、私達は個人の顔としては知らず、知る機会もない。そして彼ら受け子を組織化して遠隔操作している真の犯人の顔も、私達は知らない。無数のIDが溶けて流れて、全ての「現実」は水に揺らぎ、消えてゆく。

8.瀧本幹也<CHAOS>

純度の高い光と色が、和室のように「間」を保って展開されている。私は京都の寺社を会場とした展示をよく観に行くのだが、その時の「間」に似たものを感じた。インスタレーションでもない公立美術館の一角なのだが、謎の空気がある。

岩根愛が人間のスピリットと自然界のエネルギーとの混ざり合いを表したのに対し、瀧本作品では人間界を突き抜けた先にある自然界の光を写している、・・・と安直にまとめようとしたところで、それは違うと躓いた。ありのままの、人間不在の「自然」を礼賛・崇拝しているわけではないことにも気付く。写された場面はたいへん静謐であり、写し方もまた静謐である。寺の枯山水なども写されている。

これは剥き出しの自然にはない「整った」状態、光やエネルギーが極めて高い状態にありながら平衡を破ることなく水平面を保っている状態にある。ここに人為を超えた人間の意識、知覚を感じた。人間が人間界に居ながら、自然を、この星のポテンシャルを認めている状態である。個体として眠りから鋭く醒めながら、果てしなく大きな意識としての光に包まれている感覚。

ステートメントでは始まりから終わりまで、目の前の一瞬を地球規模で、地球を宇宙規模で捉えている。地球で見る光は宇宙にある光と同質。ブッダ、釈迦、禅宗。生命循環・・・ 言葉で読むと壮大すぎるように思ったが、作品に囲まれているとそういうことだった。個体としての形を持たない、意識に近いエネルギーが写されている。無我へと至った時に繋がれるエネルギーである。

瀧本幹也の作品については2020年のKYOTOGRAPHIE「アソシエイテッド・プログラム」で展示を観たが、本展示はさらに光、水、エネルギーへと純度を高めている。

しかし地球や宇宙よりも、これらを見て「京都だ、、、」と感じてしまったあたり、京都の恐ろしさを思い知らされた気がする。恐ろしい。。

------------------------

レポは以上です。面白かったですね。

写真は科学技術や各種インフラの伸展・変化によって、我々のライフスタイルや読み書きや視聴覚デバイスの変化によって、それに伴って完璧に変化・変容していく。それに伴走できるのが、次の世代の写真家・写真作家であると思う。こうした新しい世代の作家が注目され、特集される企画は、そうした動向――次の写真の姿を掴む助けとなる、なので人類に有益なのでどんどんやってほしいです、やってください(´・_・`)

完。