家。家族。実家。

永遠にありそうで、はっと気付いた時には手から離れ、既に失われていたりする。

時にはこうして顧みる時間が必要なのだと思った。

展示は「ならまち」エリアの一角にある「Dear Gallery NARA」で行われた。

https://www.dear-gallery-nara.com/

「入江泰吉記念奈良市写真美術館」から駅への帰路にちょうど立ち寄れる場所にある。数年前からオープンしていたらしいが、存在に全く気付かなかったのはいつも一つ手前の「もちいどのセンター街」を経由して、商店街を楽しんで帰るのが習慣化していたためだ。盲点であった。

「Dear Gallery NARA」オーナーで写真家の松本尚大氏は大阪芸術大学の写真学科・大学院の出身で、作者の教え子にあたる。世代を超えた縁である。

関西の写真界隈は大きくも強くもなく形が明らかに見えるものではなく、関係者がめいめい地道にマイペースに活動しているといった感じなのだが、母校の縁や系譜のようなものが見えると心強く思う。縁の繋がりの糸が縦横に編まれていくことで人の集まりが維持され、何らかの特徴を帯び、文化圏を作る。文化は個人の単独活動だけでは生まれない。

こうして路地一本越えるか越えないかですれ違ったり出会ったりするのもまた縁である。

作者の地元が奈良にあることも関係してか、このコロナ禍でも奈良で個展が複数回行われていた。

「ギャラリーら・しい」(葛城市)で2021年に1回、「ガルリ・カフェ・アエレ」(大和高田市)で2021~2023年に計3回。

更には「ギャラリー猫亀屋」(大阪府泉南郡)で2023年、「BLOOM GALLERY」(大阪市十三)で2023年、「かまどの下の灰までgallery」(和歌山市)で2023年と、非常に精力的に展示発表が行われてきた。

そして残念ながら私は「BLOOM GALLERY」以外の展示を観に行けていなかった。同じ奈良でも、奈良は広く、移動の都合が付かなかった。そんなわけで立地の都合の良い今回、ようやく地元で観られて安堵している。

R5年3-4月に大阪・十三「BLOOM GALLERY」で個展「The Albums ~ファミリーアルバム、はっぴぃドッグより~」で鑑賞した時は、「Family Album」と「はっぴぃドッグ」の2シリーズ同時展示だった。

どちらも「家族」や「家族写真」が主題で、家族という枠組みとその中身をリアルの人間関係と写真のフォーマットの両面から問うていると感じた。ただコンセプチュアルな作品ではなく情感に満ち、特に愛犬に対する思慕の深さがあった。

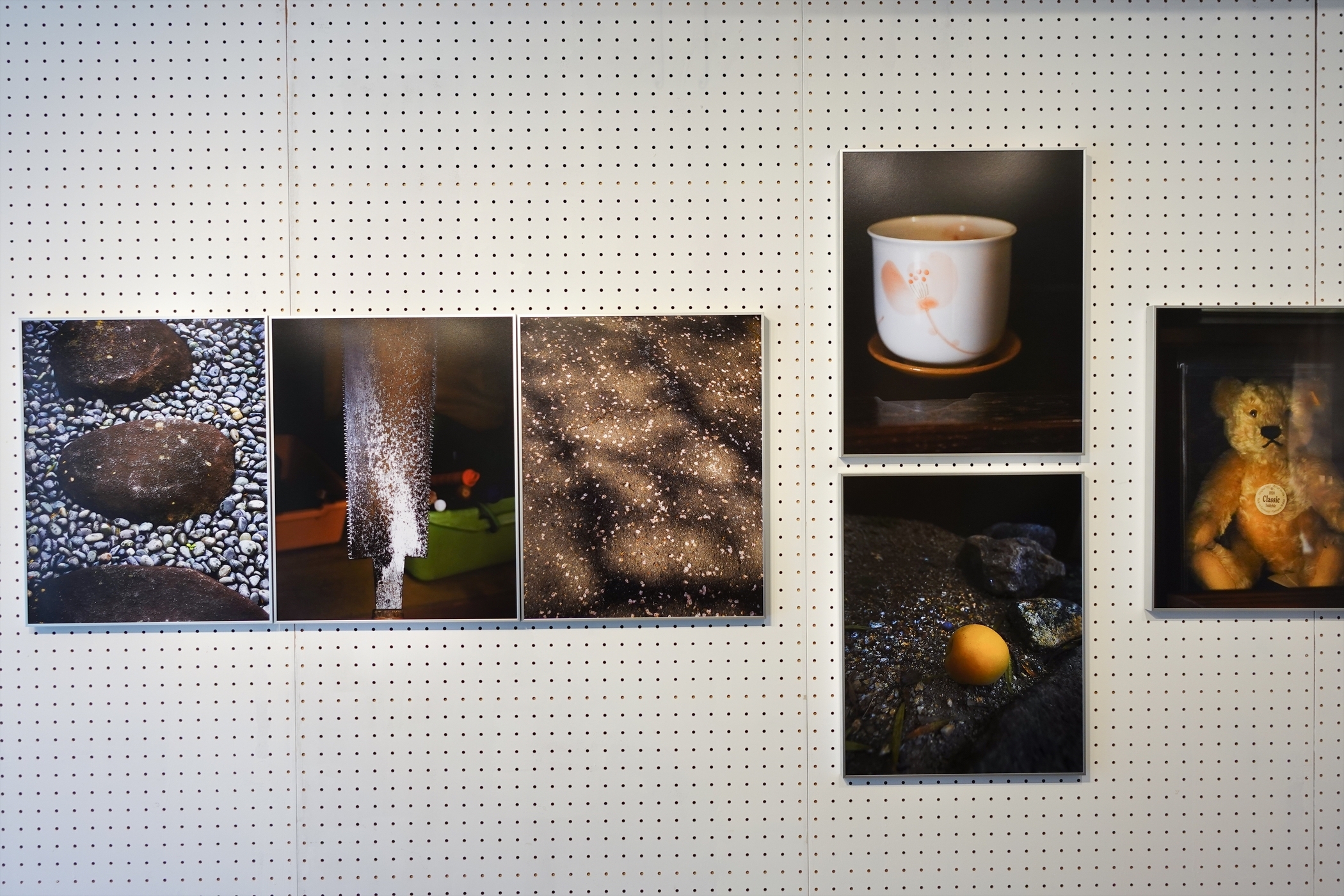

本展示では主役として「HOME」シリーズから構成され、一部に「Family Album」シリーズが添えられている。基本的には2020年5月、東京都世田谷区「BANSHAN GALLERY」で開催した個展「HOME」を基に再構築したものだという。いずれの作品も家族写真、家族(愛犬)、家をテーマとしている。

つまり作者はこれまでの展示からも一貫して、「家」という場所や関係、「家族」の存在感について、今と記憶を写真によって遺し、問うている。

「HOME」は実家の話である。

2019年6月、作者の父親が生家を手放した。2010年頃から生まれ育った奈良を撮影していた作者は、これを機に「家」を意識して作品制作を行うことになった。

1964年に建てられた家。1961年生まれの作者が自身の家庭を持ったのは39歳という。少なからぬ年月、大学に通うあたりからは距離感も大きく変わっただろうが、この「家」が作者の生の拠点であり、プライベート、自分史の核であっただろう。

前段は家の中、庭、古い道具などを撮っている。自然光を斜めに浴びて、侘しい。懐かしいというのではない。重い。陰影とともに、時が、傾いている。

時の傾き、つまり、時間の経過が堆積し、確実に重さを増していった結果が写っている。底が沈んで傾いてゆくような、日々の重なりが注ぎ込んだ池のように。

それを歴史を呼ぶのだろう。時間は刻まれ続けていて、とどまることがない。取り除いたり跳ね返すことも叶わない。ただ身を任せるしかない進行中の時の堆積、重さと傾き。それは老いという。

成長や独立といった上り坂は既に過去の話で、60余年を経て、「家」に満ちた時の傾斜は大いなるものとなっていた。写真に滲み出るものは私の――観る側の実家のことなどをリアルに想起させる。

時間だけが確実に経過してゆく。

親の老い。更には自分自身の老いもが、見慣れた「家」という場に重なってゆく。「家」を顧みるや時の流れがある時突然一気にまとめて降り掛かってくるように思う。見ず知らずの人の家の中だというのに、まるでこちらの実家を見ているかのようにシーンは同調してゆく。家そのものも建造物として老いてゆくからだ。家具、調度品、食器や内装、空気などの全てが、日の沈むようにして、時の坂を下ってゆく。

作品には、成長譚や自分史の歩みの行き着くところ、円熟を更に通り越した「老い」があり、更にその先の気配があった。つまり、別れの気配である。

写真は、成熟、円熟のピークの後に来るもので満ちている。否が応なく「老い」と「別れ」のリアルな水面が迫っているのを目の当たりにする。

作品には既に作者の母親はいなかった。作者の父親は写っていた。その後ろ姿は、思わず手を伸ばしてその腰か腕でも支えたくなるような様で、しばし宙を彷徨っているように見えた。

本来は壁や取っ手に掴まっているべき手が何処にも触れておらず、体は前へと向かおうとしているがその先には白い壁とフレーム=画面外しかない。画面の外へ―「今・ここ」の外へ、行ってしまうのではないかと。それは私自身が親の横顔や後ろ姿に対して、昨今急速に抱き始めている予兆や恐れとも重なっている。時の傾きが津波のようにまとめて一気にやってくる。

テディベアが無言で、プラスチックの膜に閉じている。思い出の品であり作者の成長とともにあった、生き証人であろうと想像する。同時に、プラスチックの中で劣化を免れ、老いから切り離されているようでもある。無垢な顔だ。時間があまり流れていないという意味では、最初から生きていない――逆説的に死に近いモチーフにも見えてくる。湯飲みや、庭に落ちた果実などと並ぶと、作者の亡き母の残り香をそこに見てしまう。そういう衝動に駆られる。

「家」とは日々の記憶の重なり続ける場であり、住人が住んでいる限りは記憶の器となっている。「家族」がそれぞれの記憶を共有する、個々人とそのメモリーが混ざり合った器である。経時的な出来事から、感情から、印象から、混ざり合って出来ている。それは持ち主らと共に時を刻んで、ともに老いてゆく。作家は、その美しさと切なさ、儚さに写真を向ける。それが「別れ」そのものであったとしても。

エモーショナルで感傷的な話に見えるかも知れない。が、ステートメントの一言によって、単純な「いい話」では終わらなくなった。

作者はこう綴る。

「一ヶ月後に家の前に立つと、なんだか自分が小さな虫になった感覚に襲われた」

虫。衝撃的な一言だ。家は手放した後、すぐには取り壊されず、恐らくそのまま売りに出されたのだろう。繋がりが断たれ、「私」と内部から引き離されてしまった「家」は、あっという間に記憶と家族の「器」でなくなり、空々しいまでの他人の建物としてそこに立っている…

対して、人間の側はこれまでと相変わらず記憶や思慕を抱えて生きている。

人間の側はこれまでと同じく「家庭」という中身たる記憶と想いを抱えて生きている。が、それを満たす器としての「家」は契約等によって属性が解除・反転されていて、他者そのものとなりそこに立っている。最も親しく無条件で「私」を成り立たせてくれた器に「どちら様?」と疎外され、関係性の途絶から自身を「人間」として取り結ぶことができず、不完全な異物に、「虫」になってしまう。まさにカフカ『変身』グレゴール・ザムザが「家」の自室から出ることなく、「家庭」のど真ん中で疎外される理不尽と真逆のことが起きている。

「別れ」とは、時間をかけて成長とともに「私」が「私」の一部として取り込み、飼い慣らし、慣れ親しんできた世界が、また外部のものへと還ってゆくことでもあるのだろう。その反転の流動に同期できないとき、置き去りにされた「私」は自分自身の過去や記憶からさえ疎外される。人が人間でなくなるのはそういう時なのか。

だが続く後段、地元の光景の写真には、作者と土地との関係性が確かに結ばれているように感じる。手と眼で風景と記憶を掴み、自身の身体へと転換させていると。生まれ育った器としての「家」は失われたかもしれない。だが地元という土地が、より大きな階層において「実家」となり、その関係を継承するのではないだろうか。車窓越しに見る町と山の光景や、道路に沿って続く寺の壁の写真を見ていると、そんなことを感じた。

特に、幼き作者と母親の家族写真が風景に合わせられた一枚は、生家との別れの後に、地元そのものが新たな階層での「家」となり、新たな「家族写真」へ移行したことを象徴しているかに見えた。

しかしそれでも、土地や風景は、個人が積み重ねてきた過去と記憶の総量と質をそのままに引き受けてくれるわけではない。それらは人間でもないので、想いは一方向とならざるを得ない。それでは時として根深い感傷であり、エモーショナルに閉じていることになり、ザムザの影も拭えない。風景もまた刻々と変化し続けるのだ、こちらの記憶や想いを置き去りにして。

ここに応答し、表や外へと開いてくれるのは、やはり人間の繋がり・「縁」ということになる。

それは実の家族ではないが、記憶の新たな継承と連鎖反応が、家族写真をいち風景から顔のある物語へと蘇らせる。ファミリーアルバムは老いの落日の傾斜から一周して、また別の、新たな流れの中で続いてゆくだろう。人は人として生きてゆく。虫にも蛙にもならない。

「作品」や「作家」という行いには、そういう特別な力があるのだ。

( ´ - ` ) 完。