故・坂本龍一の音楽に、元ダムタイプの高谷史郎が映像、ZAKが立体音響を手掛け、印刷工場跡の空間に、静かで大きな音が流れ続けていた。

「Ambient Kyoto」、昨年のブライアン・イーノが予想外に良かった上に、「美術手帖」Xアカウントが絶賛していて、あー今年も行きたいなと思いながら気付いた時には、しかし既に私、土日を食い尽くして会期が終わっていた。あーあー。

と思ったら12/29(金)、Xで「美術手帖」が「Ambient Kyoto が12/24⇒12/31に会期延長」と言っている。うそやん。そんなうまい話ある? ありましてね。速攻で朝いちの予約を入れました。

今年は「京都中央信用金庫 旧厚生センター」と「京都新聞ビルB1F」の2会場で展開され、3,300円。前者がメイン会場扱いで時間指定あり、後者はその後自由に回れる扱い。ただ「京都新聞ビル」の坂本龍一+高田史郎は人気が高かったためか、それ単体の無料鑑賞プログラムも設定された(しかしこれはこれで時間指定が必要になり、仲間がとろうとしたら全部満席になっていたとのこと)

「旧厚生センター」を鑑賞後、京都新聞ビルに移動してきた私。普段はアンビエントミュージックを聴かない私だが、会場で浴びるように聴いてきたのですっかり体がアンビエント仕様に仕上がっております。

KYOTOGRAPHIEやアートフェアでお馴染みの会場。年末なので社はこのイベントのためにだけ入口を小さく開けている模様。

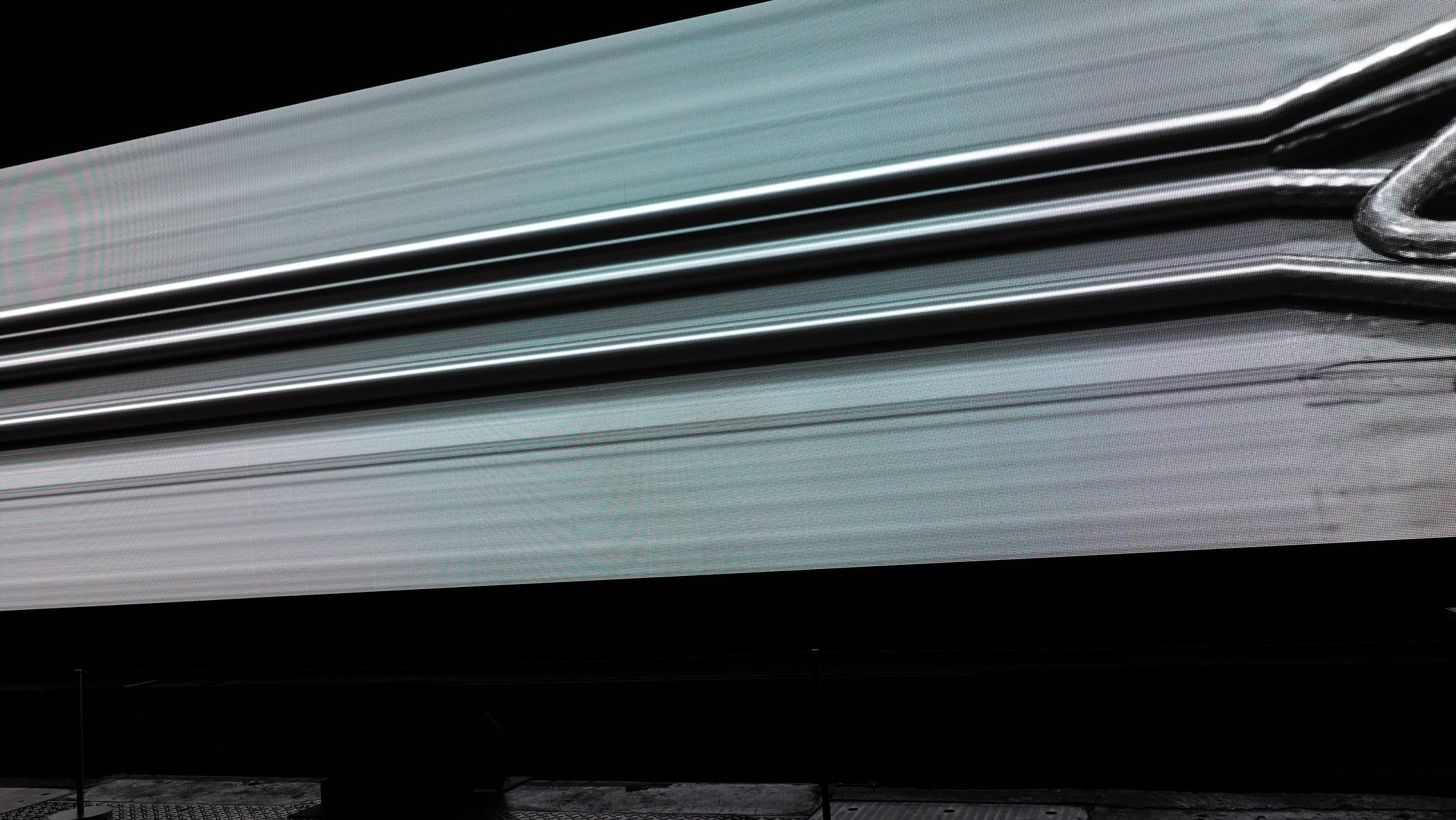

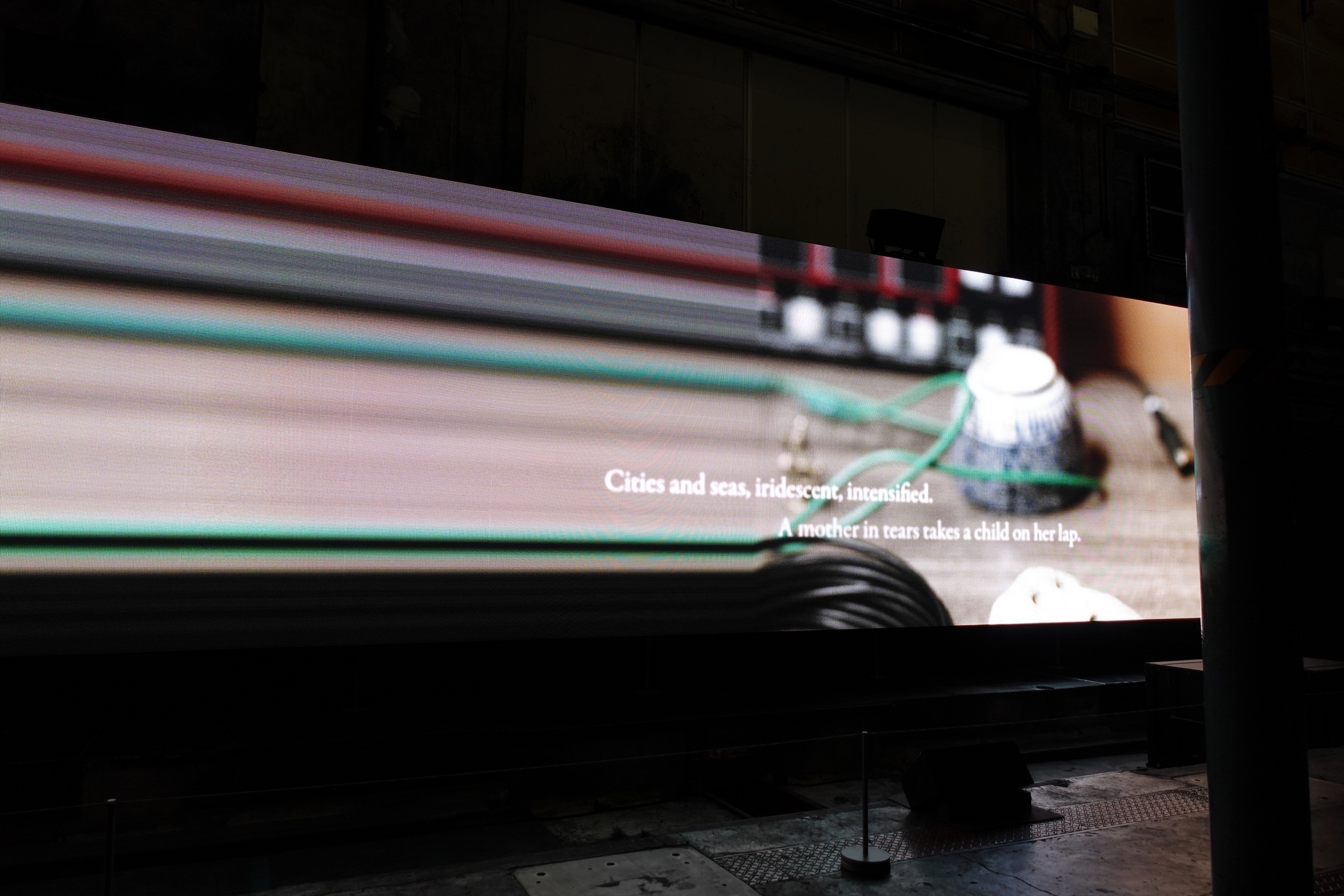

暗い工場跡に入ると横一文字に光の帯が流れている。幅26.4mのLEDパネルが奥へ向かって続いていて、中央の窪みを避けて前後にベンチが並んでいる。これまでのアートイベントでは奥までの道中は小分けにして複数の展示スペースとして用られ、工場空間の長辺は暗い通路または小部屋のような位置付けであったが、今回初めて一続きの「面」として立ち上がった。

そしてその「面」は音楽と共に光を帯びながら、流れ続ける。

「音楽」といっても普段耳にするような歌やビートは無い。それらが五線譜のルールと型に則った絶対的パッケージの産物、Excelの式が出力する演算結果のようなものと喩えるならば、ここに流れているのは「自然」そのものの音の連なりだ。風や水の流れとうねり、重力の働き、時間があること、それらが発している作用の一つとして現れた「音」の連なり。

演奏されるために作られた音楽ではなく、掠れたり動いたりする時空間の動きから結果として生まれてくる音の連なりである。だが単に自然音を流しているのではない。そこには当然のように機械、電子から鳴る音がある。作られたことを、作ることを超えた、誰の手にもよらず立ち現れては流れて、続いてゆく音。生成の現場。それがここでいう「自然」である。

それは静かに、何もないところからやって来る。いつしか音は全てになる。

音だけがある世界がやって来る。そこには森羅万象がある。

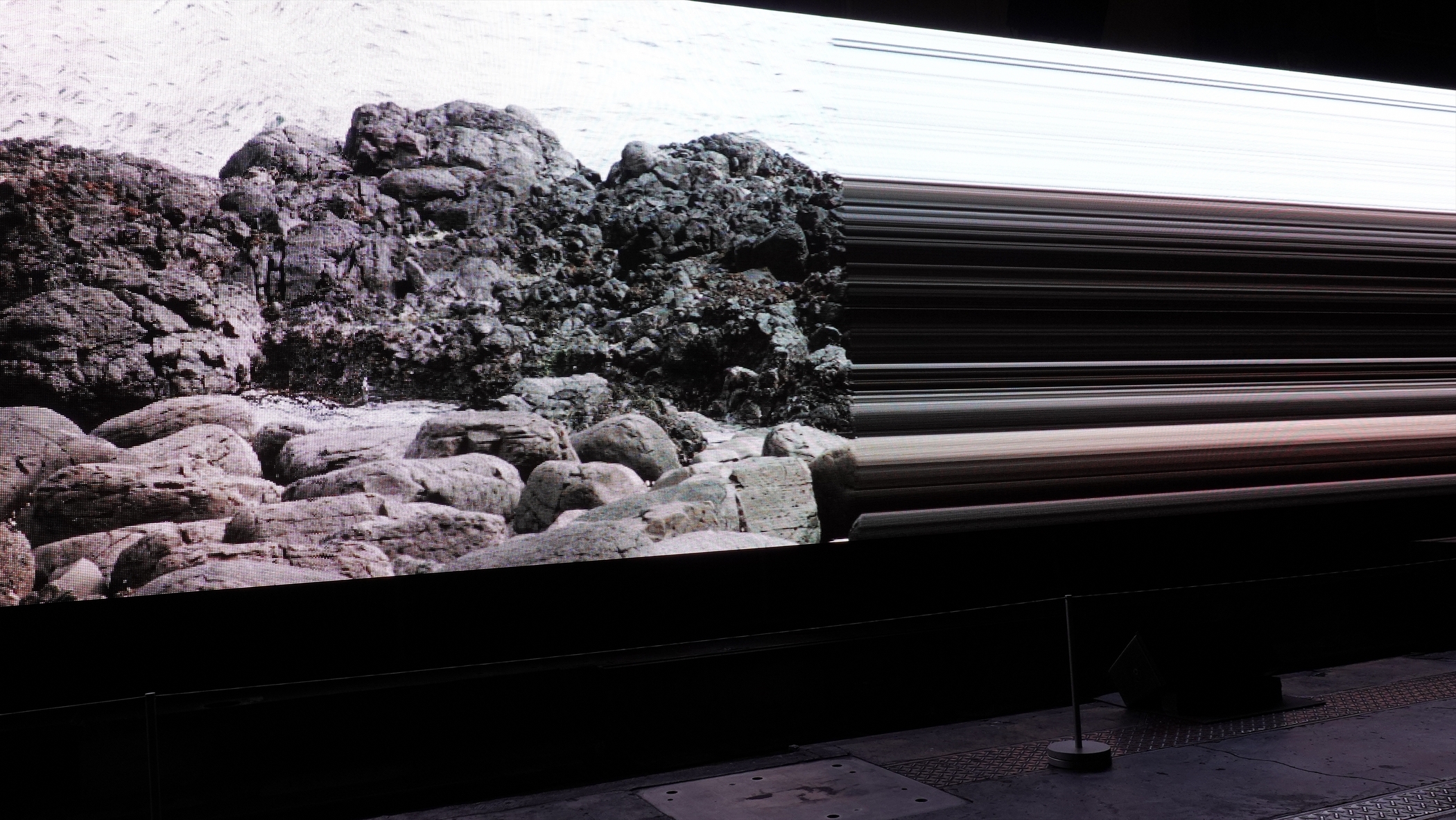

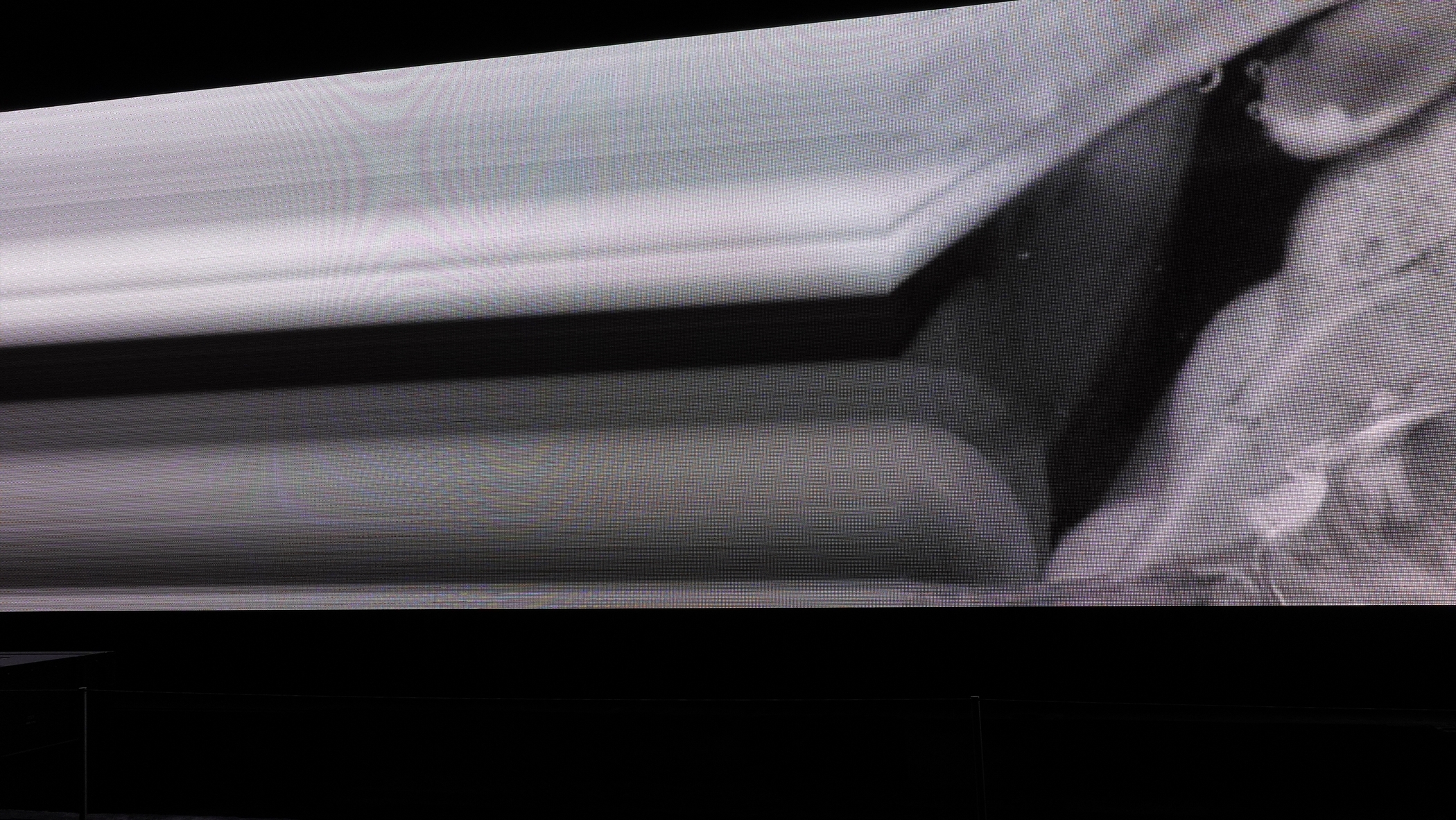

映像は流れと凍結を繰り返す。光と色の線が横に走っている。長い画面の端から具体的な像がやってくる。それらは動きのある映像の時もあるが、次第に動き自体を止めてしまう。モニターが具体的な写真的映像に完全に切り替わると、また画面の端から順次、光の線へと解されてゆき、全ては光に還ってゆく。それが繰り返される。

映像では様々な場所に立ち会う。森の中で並ぶ木の根元、荒々しい岩の並ぶ海沿い、森に囲まれた湖、雨の落ちる水面、といった自然界と、人間界の諸々の場面:卓上に置かれた金具などの静物(楽器の一部?工具?)、拡大されたフェーダー類、白い間取りの図書館、棚の並ぶ資料保管庫らしき場所、などが現れた。

坂本龍一というと電子音のイメージが強かった(※YMOと「BTTB」ぐらいしかまともに聴いたことが無かったのでイメージです)ので、共に流される映像は池田亮司のような完全なる電子、0/1しかないソリッドな世界観を想像していたが、非常に具体的な、私達人間の営みと密接な場面が度々現れたので驚いた。人間が文化と呼んでいる営みの及ぶところにあるものや場が幅広く紹介されているようだった。いつから誰が明確に始めたのか、始まったのか分からない、「自然」に現れては繋がっていったもの。

その「自然」の一つとして機械や電子が違和感なく、当たり前に並存していて、体がそのことを当たり前のように受け容れていることに驚いた。確かに私はテクノやハウスを日々浴びるように聴いているが、それは意識的な行為で、カフェインや酒を摂るのと同じく、習慣であると同時に何らかの精神的な効果を見込んで選択する「聴き」である。

だがここに流れる音楽は・・・非選択的にあり、意図を超えたところからやってくる。鳴って、現れて、流れ、繋がってゆく。一度現れたその鳴りや響きは非連続で、次の数秒には繰り返されることなく水の波紋や海の凪ぎや草木の波打ちのようにまた別の形、また別の形となって連続していく。電子もまたその一つとして時を刻む。今と未だ見ぬものとが混ざり合いながら現前する。未来がやってくる。それは大いなる過去の重みから循環している僅かな切っ先なのかもしれない。地球という惑星の上での、ごく微小な一点としての「今、ここ」と、同じように。

今回の「async」シリーズを坂本龍一本人が演奏しているライブ映像がYouTubeにあった。静的だがとてつもない緊張感が、ある。

「async」アルバム自体もYouTubeに公開されていた。今回の「Ambient Kyoto」会場動画をアップしても著作権的にOKと表示されていたので、これらについてはそういう扱いのようだ。

会場の物販でCDを買うべきだった、、、高音質で聴くべきだ。「坂本龍一」を知らなさ過ぎて置いてあるCDが流れている曲かどうか分からなかったのだ。そのぐらい私にとって坂本龍一は縁遠く、「めちゃくちゃ顔と名前は見るけど作品を知らない」存在だった。知っている姿と言えば、村上龍と文化や日本の将来について語り、9.11テロに際して「非戦」を訴え、脱原発やSEALDsなどのデモに積極的に参加し発言する、アクティビストの姿であった。YMO時代の曲を除けば、実質、今回初めて「作品」に触れたことになる。

それは想像を超えていたし、想像していた通りの世界観であった。この人ならそうするだろう、この人ならそこまで到達するであろう、そんな期待と、当然のようにごく自然いある実感として。超高度な、自然体。

なぜか/必然的に、無性に小室哲哉のことを思い出させられ、否応なく対比させられた。小室はどこかで「未来」を受け容れる力を決定的に失ったのだと思った。電子の技術とセンスで時代の最先端を創り出していたはずのクリエイターは、いつの間にか、押し寄せて迫りくる「いま」の前に、圧倒的に後退し、ただただ無残な業界人となっていた。坂本龍一にあって、小室哲哉になかったもの、それは人間の手を離れたところにある「未来」だったのではないか。業界や企業が創出するそれではなく、森羅万象が変幻し循環し続ける中で生成される兆しとしての、未来。絶えず刻々と現れ続ける「今、ここ」の、途方もない広がりやとりとめのなさ、手に負えず予測もできない動態に、生のまま向き合うことから、離れすぎてしまったのだと思う。逆に、そうしたものと向き合い続けたのが、坂本龍一だったということなのか。そう思った。

根源的で、新しく、捉えどころのない、形なき実感を伴う音楽と映像だった。

( ´ - ` ) 完。