「Study:大阪関西国際芸術祭 Vol.3」、本町の船場エクセルビル会場では、沓名美和・緑川雄太郎キュレーション『STREEET3.0:ストリートはどこにあるのか』が展開された。廃ビルを丸ごと使った展示である。

このプログラムの会期は他会場と同じく12/23-28の6日間だったが、後に1/28までに延長された(土日祝日に限定)。

- ◇1F_大歳芽里《Blind Sensing》

- ◇2F_AP(Art Perfumery)

- ◇3F_VERYONE『GRAFFITI IN OSAKA』

- ◇3F_Ⓡ寫眞『GRAFFITI IN OSAKA』

- ◇4F_AQV-EIKKKM《アートワールドがデータになるとき》

- ◇4F_アラン・バーソル《Dead Drops》

- ◇4F_サイモン・ウェッカート《Google Maps Hacks》

毎回「船場エクセルビル」は独自のテーマ設定でコアな展示を構成し、知らない作家が次々に登場する。特に通常の美術館の展示では見られない出身国・地域のアーティストが取り上げられ、国際的・社会的なテーマについて多角的な問題提起を行う。

今回でいうと西成エリアの「日の出湯はなれ こいさん路地 長屋」と「花園北」会場をキュレーションした「プロダクション・ゾミア」が、前回に船場エクセルビル会場を担当し、国・地域に関する多様性をもたらした。アジア圏や東欧について、アートを通じて顧みる機会は基本的にこうした芸術祭に限られ、レアである。

(前回Studyのレポはないのです… 力尽きており無念)

人気や知名度といった美術館集客の経済性からは零れ落ちるところに焦点を当て、集中的に取り上げる場、それが船場エクセルビル会場である。「なぜアートが社会に必要か」という問いへの回答の一つとして、知られていない問題や価値観、存在について多彩な表現手法を通じて知ることができる、というものがあるが、今回の「ストリートはどこにあるのか」というテーマはまさにそのど真ん中を突くお題である。「都市は誰のものか」と言い換えても良いだろう。私達が日本でも日々直面している状況に直結している。

◇1F_大歳芽里《Blind Sensing》

ビル入口のドアを抜けるとダークな雰囲気、エレベーター横に液晶画面が掲げられ、音楽が鳴っている。ポップめいたテクノ風のビート、映像は、何もない荒野に伸びる一本の道に「Study:大阪関西国際芸術祭」の会期が重なる。短時間でループ。イベントの導入部そのものといった趣だ。

上に昇る階段に絵画が立てかけてあったが、これは何の説明もなく、大歳芽里のプロフィール説明とも合わない。なんだこれ?

「Study:大阪関西国際芸術祭」の関連イベントで「あるアーティストの奇妙なスケッチ」というアート×リアル謎解きゲームも開催されていたので、この唐突な絵画はそちらの関連品かも知れない。

◇2F_AP(Art Perfumery)

「AP」という一つの作品/プロジェクト名の下に多数のアーティスト名が列挙されていて、どんな展示なのか、絵画や映像などジャンルレスに小品を並べたものを想像したが、その展示は極めてシンプル、視覚的要素が徹底的に省かれた会場となっていた。

瓶が並ぶ。

その正体は、香水である。

16組のアーティストが調合した香水が入っている。

無論、目で見ていても何も起きない。瓶を開けて中の匂いを嗅いで回るのだ。一部屋まるまる匂いに特化した展示というのも初めてだ。

目に見えない。

案の定難解である。そもそもこちらに、匂いに関する語彙がない。感じたものが不確かすぎて言葉で捉えられない、鑑賞の記録が残せない、瓶によっては揮発してて香りが弱い、といった要因が積み重なる。これまで長年に亘って視聴覚優位の鑑賞体験を重ねてきた結果、嗅覚を鑑賞に使うことがなかったのだから当然ではある。

アーティスト側もそれは同じことかもしれない、いかに世界観を込めて創造的かつ戦略的に「香り」を構築していようと、意図した通りのことが実装されているかどうか、受け手の内部で体験が生じているかは、平面表現や彫刻などと比すればまだ未知数なのではないか。(ただ会田誠の雑草の香りは別格だった、あれはド・ストレートに狙い通りに成功していた。)

会場にはごく僅かな解説しかなく、多くは二次元バーコードのみが表示されている。これを辿ると各アーティストの作品名とコンセプトが書かれた、特設のテキストサイトが現れる。そのテキスト量には圧倒される。香りの瞬間的で捉えどころのない体験と補完し合う、まさにもう一つの展示物と言えよう。

この壮大でロマンティックに過ぎるテキスト群、どう吸引してもそんな地球環境や宇宙や人類や異次元について知覚、想起することは困難であることは(少なくとも私にとっては不可能)言うまでもなく、しかしそれが一周回って「全然アリ」となるのは、香水というものがどこまでも実体が無く、そして脳と直結した純粋な刺激体験であることと密接であろう。ファッション界の幻惑的な、屋上屋を重ねるような、しかしそれらは無駄ではなく飾として贅として価値を帯びる、そんな以って回った言い回しは、正しい。

だが匂いの鑑賞は辛い。ノーガードで脳に直接刺激がいくので、たちまちに酔った。VRにせよ匂いにせよ、普段使っていない知覚部位を集中的に突かれると、簡単に混乱・疲弊する。脳に近すぎるのだ。生理的に合うか合わないかのテストになってしまった。ああう。(ちなみに会田誠の雑草の香りは別格だった、もう何というかあれは凄かった、形容も虚飾もなくダイレクトだ。)

◇3F_VERYONE『GRAFFITI IN OSAKA』

3階は「ストリート」と聞けば誰もが思い浮かべる代名詞、グラフィティの展示である。彼等は行政やデベロッパーと道を挟んで正反対のところに、れっきとしたストリートの体現者として立っている。その証拠に3Fはストリートが憑依していた。本企画の代名詞とも言えるフロアだ。

グラフィティアーティスト・VERYONEは自身のショップ「STOPOVER」を模した小屋を部屋の中央に建て、周囲の壁面にはリアルにグラフィティを描き、これまで各地の路上や店先、鉄道などで施してきた作品の写真を大量に貼り出す。

グラフィティ本来の獰猛さを思い出させるのは、やはり現場の写真である。

街中でゲリラ的に行われるグラフィティは、本来はルールに反した財産の侵害行為、破壊的な迷惑行為であり、それを相手に正面から争点として問わさないよう、匿名性と独自の芸術性を高めて仕掛けられるのだが、展示会場という中立的な場で描かれると「侵害」や「迷惑」といった攻めの要素がごっそり抜け落ちるため、静的に安全なものとなって見え、戸惑いすら覚える。どう見たらいいんだったっけ? 写真が「現場」を取り戻させるのだ。

製作年別に並ぶ写真を見ると、見覚えのある街並みも混ざっている。「呑み処 ぶーちゃん」はまさに西成エリアを移動中に見かけた店だ、確かにこのレゴブロックめいた鶏の絵が描いてあった。

同じ作者ゆえか全体的にニュアンスは似ている。大きくて迫力があるがフレンドリーなのだ。

私人の財産を侵害している風ではなく、公共の場にチャレンジしているのは確かなのだが攻撃性とは別のものが伺える。適切な表現か迷うが、その場その物件とのコラボレーションを試みているようなグラフィティなのだ。非言語のボディ・コミュニケーションというのか。品のあるフォントと色使いゆえか。

見慣れた大阪もあるがむしろ全体からすると一部で、東南アジアの他国も多く写されている。解説によると「世界のグラフィティカルチャーを求めてサンフランシスコ、チェコ、スロバキア、スペイン、ハンガリーなど各地を訪れたというが、その中でもアジアのグラフィティについての知見の深さは驚異的だ」「今、アジアでは『インドネシアのグラフィティが熱い』らしい」とある。

プロフィールにも「1999年からアメリカ、韓国、中国、台湾、タイランド、フィリピン、インドネシア、カナダ、チェコ、スロバキア、ハンガリー、オーストラリア、メキシコ、スペイン、スリランカ、ベトナム、など世界17ヶ国にて壁画制作を手掛け」と活動地が詳細に挙げられている。

様々な国・地域のストリートで、そこにしか居場所の無かった連中との「遊び」としてのグラフィティを重ねてきたことが、ただ施設を汚すだけの攻撃的な落書きとは一線を画した品格をもたらしている――コミュニケーションとしての表現たらしめているのかも知れない。

「公共の場」、どこにも誰にも所有が紐づかないはずの「都市」は、地方自治体など行政が経済性、経営管理と警察権能も含めて丸ごと民間的経営手法の導入として、民間企業へその一切を任せて渡していることからも明らかなように、そこを運営・経営する企業にとっての「お客様」のための場として露骨に変性して成している。渋谷が再開発によって、綺麗で高級で、そして決定的に面白くない街へと変貌していることは代表的な事例だろう。

なおかつ、反・お客様、すなわち金を落とさずむしろ金のかかる相手、秩序や治安を脅かすと見なした相手には「排除」を突き付けるのが「都市」となっている。その判定は高度なAIと監視カメラの連動によって行われる。客認定されなかった者の末路は、「排除アート」と悪名高い奇怪な形状のベンチ類を見ても明らかなように、排除対象まっしぐらだ。

こうした都市の状況を傍らに置くと、VERYONEのグラフィティ活動を単なる落書き、迷惑行為と断じてしまうのは早計に思える。「都市」空間の主導権、管理権能を企業的秩序――非人間に渡し切ってしまわないための、身体的な抵抗と模索となりうるのではないか。スケボーやBMX、ダンス、弾き語りや演奏も同じ種族だろう。

だが都市経営/支配は巧妙であるから、「お客様」の埒外として一度は駆除しても、若者の集客に繋げられる、海外のトレンドになっている等、自身のブランドの内に収められると見れば上澄みだけ再取り込みし利活用を図るだろう。ノンアルコールのストロングゼロは確かに健康に悪くはない、だがそれは本質ではない。ゆえに今のうちから現場の活動者について触れることは重要である。

ショップに並ぶ『HSM』はグラフィティの写真雑誌で、2004年から約20年に亘って定期刊行されている。

ストリート文化から縁遠く生きている私にはどの文字も路上の模様にしか見えず区別もよく分からず、つまりどの号の『HSM』をめくっても区別が難しかったが、キラキラした洗練された高層ビルの都市景だけが「都市」のリアルではないことに留意できる点で有用だろう。

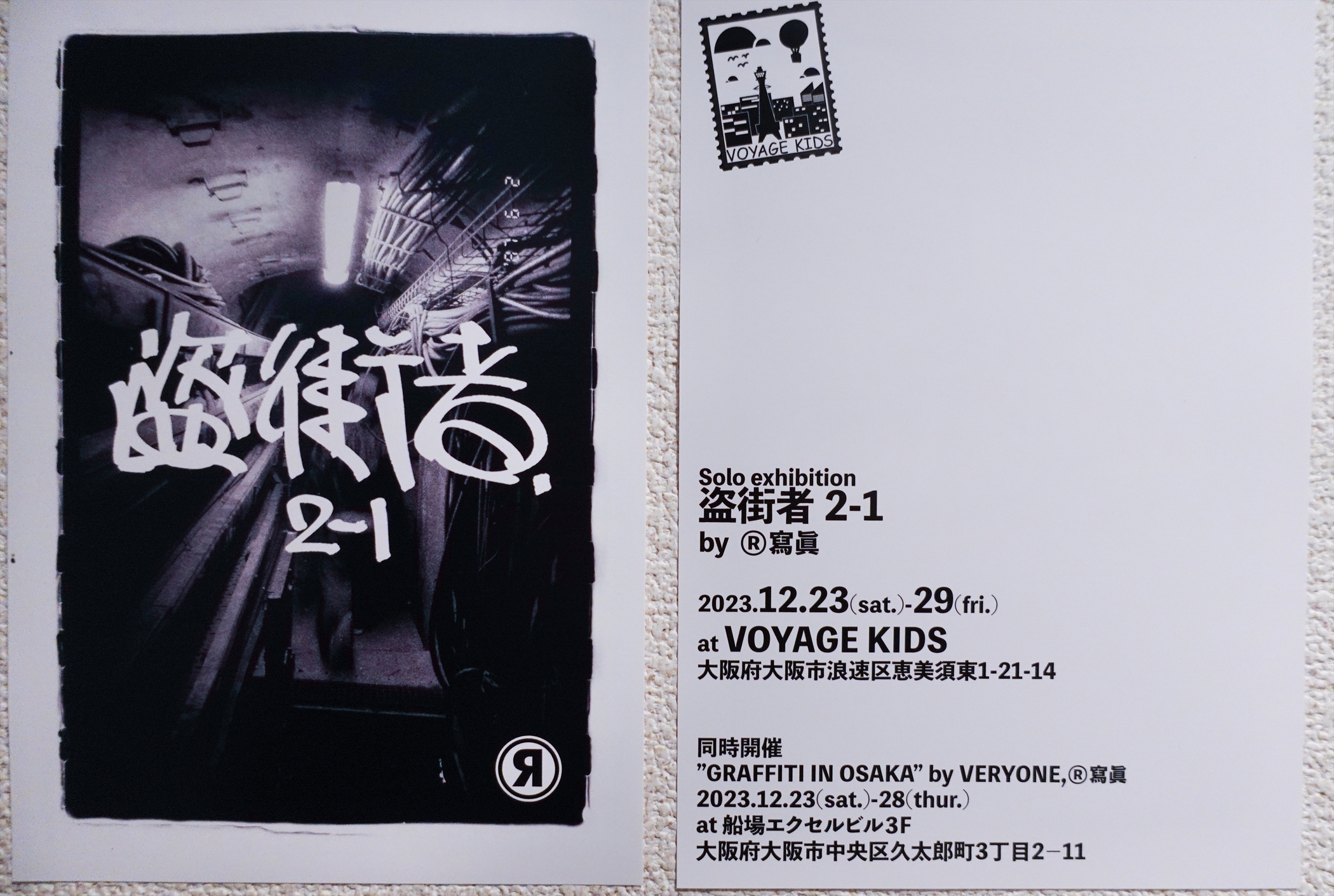

◇3F_Ⓡ寫眞『GRAFFITI IN OSAKA』

VERYONEと同じく、都市空間で密かに為されるグラフィティの現場を模した展示だ。作者「Ⓡ寫眞」はその名の通り、路上のグラフィティ、ストリートで活動するグラフィティライターらを撮影し発表している。また、あえてフィルムカメラを使っており、現像や印刷も自分で行うことが多いようだ。

つまり行為だけを見れば「フォトグラファー」ということになるのだが、そう呼ぶことは何か憚られる。解説テキストにも写真家やフォトグラファーという呼称は見当たらない。グラフィティのある街の一角を再現するような展示手法からしても、写真の展示というより写真を用いたグラフィティ活動と言って良いだろう。

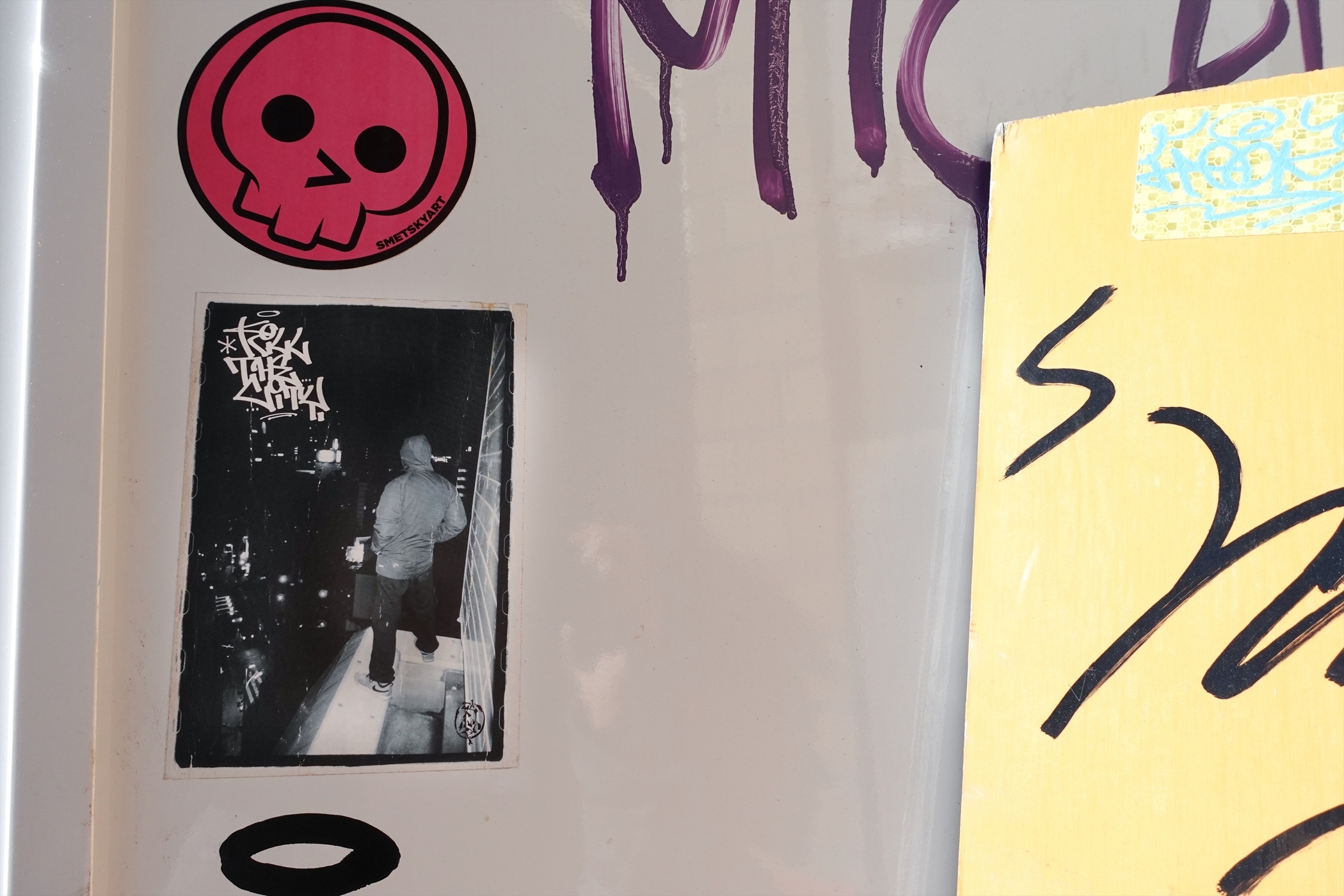

実際、西成エリアを歩いている時に、飛田本町商店街の終わりあたりで作者のステッカーを見ていた。会場の入口に同じものが貼られていたので気付いたのだ。街で目に付くのがタグやイラストばかりの中、白黒写真を用いたステッカーだったので珍しく、強く記憶に残ったのだ。

写真はこうして路上に貼られたり、ZINEの形で販売される。私が表の写真界隈からその活動を見たり知ったりすることがなかったのは、表現ジャンルの棲み分け:自分はどの領域に所属する表現者なのかという自認の問題もあるだろうが、やはり諸行為の脱法的な性質は大きく関わっているかも知れない。

これらの写真にはライターらがグラフィティ行為に臨む現場の様子が写されているが、その生々しい姿は完全に器物損壊、建造物等損壊の現場証拠であり、下手すれば罪を問われてしまう。VERYONEは完成後のグラフィティを扱うが、Ⓡ寫眞はそれらが生まれる裏側で、夜闇の中で秘密裏に為されている行為として、塗料の準備や目当ての場所へのアプローチ、描いている最中の姿などを克明に捉えている。

バンクシーを例に出すまでもなくこれらの行為の手の内は一般社会には伏せられるのが常だ。蝶や甲虫が無防備なサナギの形態を経て完成形へと変態するのと似ている。制作の最中の行為は法や社会的通念によってその是非を問うまでもなく「非」として突き上げられるだろう。日本において「都市」は誰のものかという根本的な問いがある。

ライターらは権力闘争、社会運動としてそれを問うているわけではない。アリと象のせめぎ合いのように彼らの存在は小さい。ドン・キホーテのように無謀に向かっている。だがその小ささゆえに神出鬼没の予期せぬ活動が継続され、作品―ノイズが都市空間に生まれ、都市の陰影が深まる。タワマンや森ビルは都市の一部であっても都市そのものではない。両者を分かつのは陰影、ノイズの有無だ。不純物がなければならない。

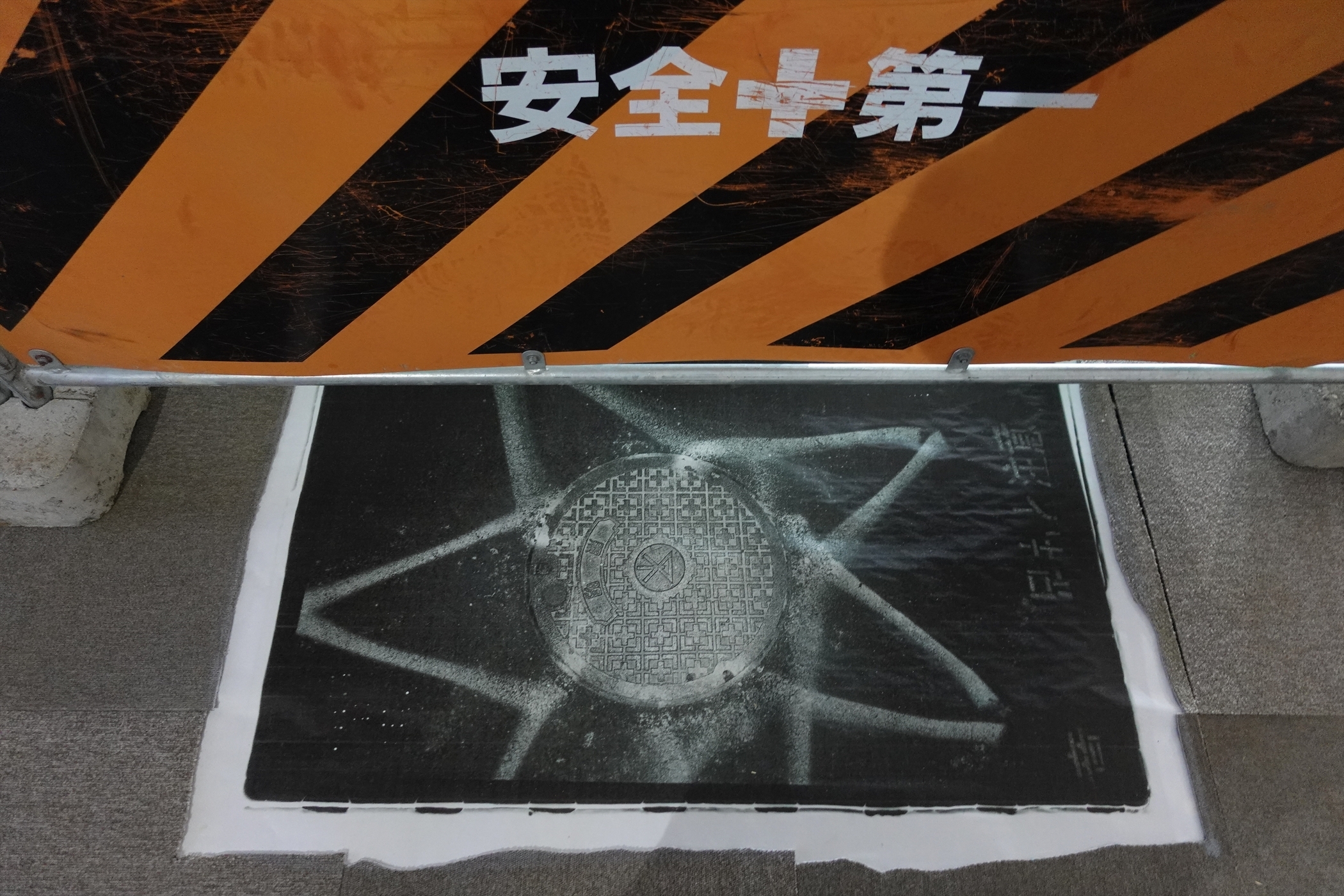

グラフィティ行為中の様子、その前後の仲間らの姿だけでなく、都市の「ストリート」のリアルな表情、ディテールも切り取られている。それらが写真の形で会場:廃ビルの一角に再集結し、部屋には都市のストリートが憑依する。影、いかがわしさ、汚さ、諸制度の縛りとガード、その隙間の脆さ、僅かな/最大限の自由…。

いかに都市が行政と企業の管理物件となり果て、お客様第一主義に染め上げられても、広大な全てを統治し厳密に取り締まることは可能か。ストリート・トライブたちはまたそこに新たな間隙を見出し、自由と遊びを創作するのではないか。そんな淡い期待を抱いてしまう。

都市が空間であり、その管理が敷地の所有に基づいて分割して行われている以上、隙間は必ず生じる。誰のものとも明示できない部分、管理と排除の動きの鈍い部分、マンホールや標識の裏や歩道橋など、公共空間の中でも最も公的なところ目掛けて彼らは巧みに遊びの行為を繰り出すだろう。街がなぜ面白い場であるのか。大規模商業施設やブランド店が魅力的なだけではない。管理されざるものが交錯し蠢いているからだ。それを失い、全てをタワマンに身売りした時、都市は終わる。

高架道路の橋脚の下に寝泊まりする住人すら再現している。立入禁止のコーンバーは外れていて役所的な管理の体裁に破れが生じている。ブルーシート、金網など都市空間の路上は「禁止」にまつわるものが多い。管理・禁止と、絶え間なく何処かで生じるほつれこそがストリートの本質であろう。

この展示空間にはストリートの本質が多く転写されている。1枚1枚の写真も良いのだが、展示空間がストリートの状況を転写された3次元の写真であるとも言える。

会場にはⓇ寫眞の写真集も展示されていた。手作りの2冊はツヤと闇があって、非常に良かった。没入感があった。夜闇のストリートの影、その中で人知れず行われる行為の臨場感がある。販売されていたZINEの方は紙質がだいぶ異なり、印刷が浅めだった。同じようなドスの効いた質感だったら買っていたのだが…。

BASEには多数のグッズが扱われている。

◇4F_AQV-EIKKKM《アートワールドがデータになるとき》

4Fはガラッと変わってコンセプチュアルな視覚作品、つまりお馴染みの現代アートに戻る。

AQV-EIKKKMはだだっ広い部屋に机と椅子、PCを置き、壁には色見本のような絵が並んでいる。プログラムを操作するオフィスということだけでなく、プログラムの実行されている現場、PCの半・内部とも言えそうな空間だ。

従順なアート鑑賞者のよく訓練された習性として、まず壁の絵画を見る。これが全く意味不明である。上半分の白地にはコードナンバーが書かれ、下半分の8マスの四角形は色が塗られている。この配色が何らかの法則に従っていることが分かる。

疑似オフィス中央の卓上のPCモニターを覗き込むと、プログラムのコードと配色マスの意味、各ナンバーの相関マップが表示されている。コードの意味を解せるかどうかはさておき、色については答え合わせができた。あるアーティストの誕生年、SNSのフォロー数・フォロワー数、アーティストやギャラリーであるフォロワー数、オークション出品数と入札最高額、予定価格以上での落札回数の割合…といった指標から順位をとり、それに応じた色相を当てはめたものが壁の絵画ということだ。

これが独自開発アルゴリズムにより「アーティストの相関関係に内在する評価を紐解き、可視化する」の意味だ。アーティストという存在を企業のように市場価値と市場内での位置付けから格付けしたものと言えるだろう。本作では色に還元されることで色合わせゲーム、アルゴリズムと表象の意味を理解するところで視野が途切れるようになっている。

ここで提示された指標はどれもあくまで現在値だが、これに過去データを蓄積していくと将来の伸びしろ、存命中の到達予想価値がある程度出せてしまうだろう。もっともアートマーケットの関係者はそれを暗黙知で把握しながら日々商売しているのだろうが、誰の目にも明らかな形で提示されると実にシリアスな話が見えてくる。

◇4F_アラン・バーソル《Dead Drops》

アラン・バーソルとサイモン・ウェッカートは、部屋中央の壁面1枚の裏表で、それぞれの映像作品を流している。

何処で見たのか分からないがこの作品は知っていた。有名な作品なのだと思う。

都市空間の何の変哲もない壁の隙間などにUSBスティックを埋め込み、手持ちのノートPCを接続するという映像作品だ。ノートPCを人々が普通に持ち歩いているのは2010年の作品ゆえだ。今ではスマホやタブレットが主流なので何をしているのか理解しきれない部分があった。

私はUSBスティックをWi-Fiルーターと思ったので、USBをゲリラ的に埋め込むことで、街中で人々が勝手にのべつまくなしにインターネット接続&通信できるようになる ⇒ 都市空間の性質や機能がミクロレベルでゲリラ的に書き換えられてしまう、という趣旨と解釈していた。

作者個人HPでの解説によれば、このUSBはフラッシュドライブであり、PCを接続することで「Dead Drops」という名のP2Pファイル共有ネットワークにオフライン接続できるという。誰でも接続可能な、匿名のネットワーク。誰もがこれを利用でき、お気に入りのファイルやデータを共有可能としている。想像以上にアナーキーで刺激的な仕組みだった。都市空間の中にウラ都市を忍ばせるようなプロジェクトである。

ビジュアルがコミカルなのが「アート」だ。ガチのアナキズムや脱法行為ではなく、どこかに分かりやすいオチを付ける。「これは現実のパロディですよ」と明言している。非常にクレバーな取組みだ。すごい。

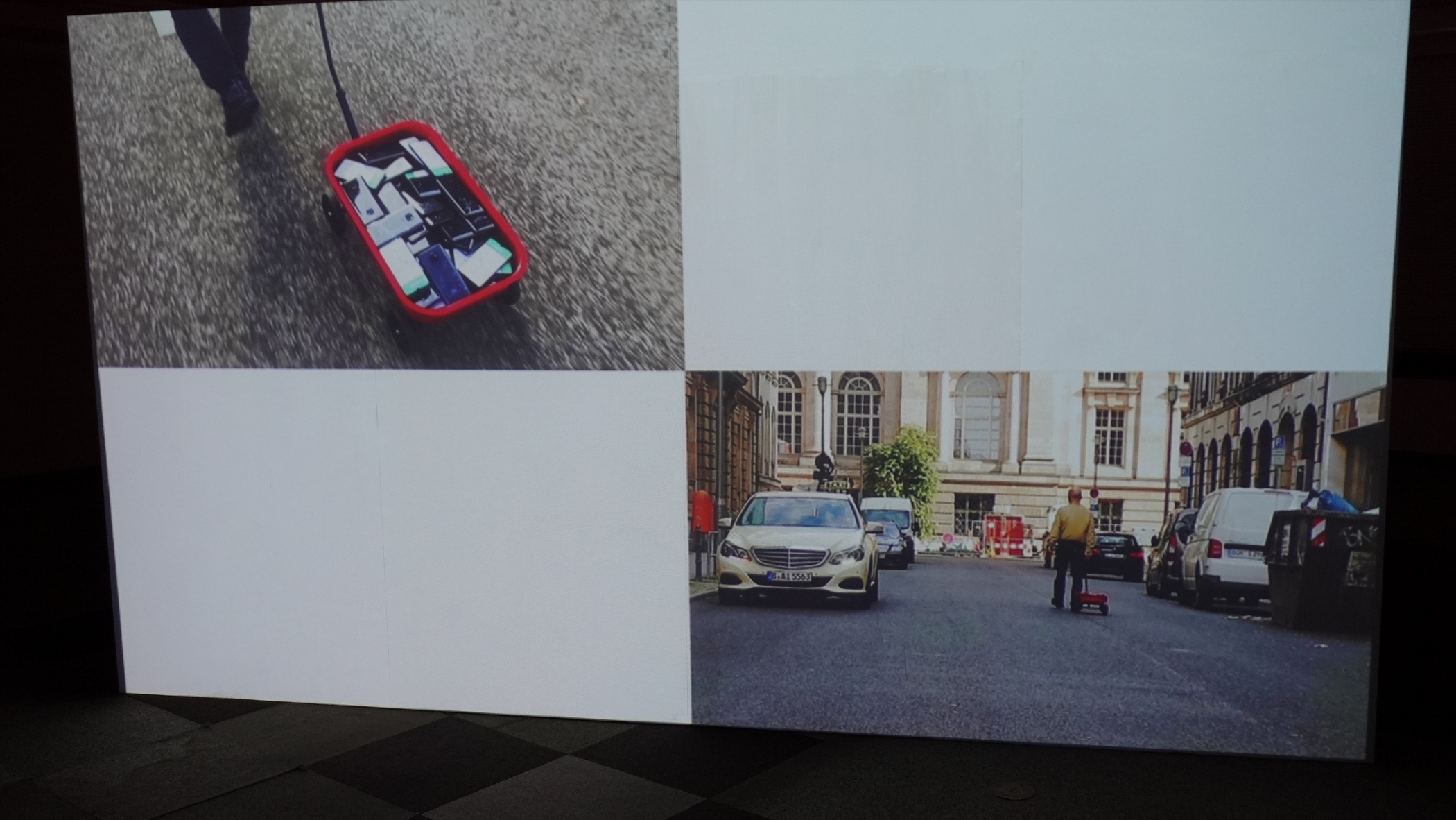

◇4F_サイモン・ウェッカート《Google Maps Hacks》

都市をクレバーにハックするという点ではこちらも全く引けを取らない。同じ知的なヤバさと破壊的さで吊り合っている。

大量のスマホをケースに載せて運搬しながら歩くという映像だ。廃品業者のようにしか見えない。だがこれが天下のGoogle Mapを狂わせる。

実はスマホは生きていて一斉にGPSが作動しているため、実際には1人しか歩いていないのにGoogle Mapは大勢の人間が一カ所に集まっているように誤認し、渋滞のような混雑表示を出してしまうのだ。

種明かしをされれば何てことはなく、機能上むしろ当然のことなのだが、グローバルに私達の位置情報を管理・掌握している企業の権能に、ちょっとしたことでストリートから風穴を開けられるという事実はよく知っておいた方がいいだろう。

ここまで全国民の生活と密接不可分なサービスとなるとバグ情報を与えることの社会的実害、緊急事態で急いでる誰かの迷惑に~を非難する声も上がるだろうが、それは被支配民の性根であり、本来は抗う自由もあったはずなのだ。

むしろスマホ自体と付随するアプリサービスに馴染むまでの間は、位置情報など個人の全てをグローバル企業に独占させることの是非を問うていたはずだった。不安に思う時期があったことすらもう忘れている。こうした技術革新は馬車から自動車への切り替え期に起きた変化と比較され喩えられるが、今起きているのは生活様式・手段が変わるだけでなく、「個人」「私」をこれ以上解体できない部分の情報を無条件に企業へ譲渡し続けているという、これまでと次元の違う状況であって、その拒絶や撹乱の方法はサバイバル術として知っておいて損はないだろう。

その意味でストリートには可能性があるということだ。

夢物語だろうか? 夢ぐらい信じたい。でなければ、被支配民だ。

------------------------

5F・6Fへつづく。