第20回目のアートフェア「ART OSAKA 2022」、大阪市中央公会堂とは別に、大きなインスタレーション作品などは住之江の北加賀屋にある「クリエイティブセンター大阪(CCO)」で展開された。こちらは会期が少し長く6日間となっている。

全17人の出展のうち、気になった作家をピックアップしてレポしたい。本稿では全4階あるうち1~2階を紹介。

【会期】R4.7/6(水)~7/11(月)

※作品タイトルは、分かる限り、会場に提示されていたタイトルで表記しており、オフィシャルサイトのアートワークページの記載と異なる場合があります。

- 1F-2F【YOD Gallery】小清水漸《表面から表面へ》

- (2F)カフェ、通路

- 2F【eitoeiko】硬軟《絵を描くビッグフット》

- 2F【GALLERY KOGURE】大森記詩《Unscaled》

- 2F【Yoshiaki Inoue Gallery】青野セクウォイア《Face to Reality》

- 2F【ギャラリーかわまつ】artist for street summit - アイトキタザキ、TABBY、JEFF GILETTE

- 2F【FINCH ARTS】前谷開《Scape》(2019)

中央公会堂での「Gallery Section」(写真関連)レポはこちら。

「クリエイティブセンター大阪」は名村造船所跡地、古き良き工場廃墟を居抜きで再利用したアートやライブ等のイベント会場として使われており、大阪住まいのアート好きにとっては何年かに一度、忘れた頃に行くことになる場所である。ちょいちょい行く。忘れた頃に行く。ちょいちょいヽ(^。^)ノ

なんと地下鉄・北加賀屋駅を出たところから会場への無料送迎車が出ていた。ありがたや~。今回豪華ですね。前(2018年頃?)に行ったときはホテルグランヴィアのみだったので送迎とか無かったんすよ。今年3月あたまに行った京都のアートフェアでは、会場が清水寺と文博別館と京都新聞工場跡の3ヵ所で離れていたので、高級感だけでなく実用性の面でも無料送迎車の存在感があった。

はい、「クリエイティブセンター大阪(CCO)」着。

工場跡地の感じがたまりません。現役時代を知らなくてですね、この状態で20年来の付き合いなので、これが私にとっては実質「現役」だったりしますが、古さ・レトロみは正義です。なぜ人はレトロみに弱いのでしょうか? 時代を超えたものがあるのだろうか。などとうだうだ考えてないで、はよ観ましょう。

会場は1階から4階まであり、1階と4階は作家1名ずつ、2・3階が参加作家が多い。中央公会堂と同じく、どれも各ギャラリーの取り扱いのもと販売していて購入が可能だが、実質的にはアート展示イベントの様相。

1F-2F【YOD Gallery】小清水漸《表面から表面へ》

天井にミラーボールの掛かった大きなフロアいっぱいに、角材が放射状に広がっている。長さ150㎝、太さ30㎝×30㎝が30本。だが「角材」ではなく彫刻としてはっきり目に映る。様々なパターンで切り込みが入っていて、そのボディは独自の形態を持っているためだ。

なぜ角材に規則的な切り込みが入ると、考えるより先に「角材」ではなく彫刻的な作品としての認識がスッと入ってくるのか自分でも分からない。認識が役割を超えて「もの」の向こうへと逸れてゆく。ここに「もの派」のテーマ、底力があるのだろう。

2Fに上がると同じフロアを上から見下ろすことができる。俯瞰して眺めるよりも、やはり1階で角材の合間を縫うように歩きながら様々な角度から見た方が面白い。見え方・触れ方が距離感に応じて多次元化するのだ。わけのわからない体験である。暑いのもあって途中で切り込みと色合いがチョコモナカジャンボに見えてきてやばかった。どうやら即興的な心理状態も反映するようだ。恐るべし「もの派」。

(2F)カフェ、通路

かき氷などを出す店が出ていて若い人たちが群れていた。メニューみたら800円とか千円とかどれも高額だったのでそっと去ってしまう私。あとは若い女子の皆さんで盛り上がってくださいまし。

中央公会堂のギャラリーブースぎっしり感と違って、広々と間隔が空いており、各ギャラリー出品コーナー自体がインスタレーション作品のような状況になっている。地域アートイベントに行き慣れた身としては毎度お馴染みの感じで見やすくてありがたい。

2F【eitoeiko】硬軟《絵を描くビッグフット》

足鎖をはめられ拘束されたビッグフットが、時折おもむろに起き上がってチューブから絵の具をぶちまけ、天井から吊り下がった紐にぶら下がって、その巨大な足の裏で絵の具を踏みつけては、体重をかけてバランスを崩して滑りざまに床の下地にすりつけ、足ドローイングを行う。

完全に白髪一雄のフットペインティングのオマージュなのだが、何せ野生動物さながら平時は寝ているビッグフットである。絵画・ドローイングと身体性の関係というより、ペイティングと「理性」との関係を道化的に突いているように思われる。

例えば、美術史や美術市場の外側にいる象やチンパンジーが、分かってるのか分かってないのかよく分からないペインティングを行い、そこに理性に侵されざる「無垢な」領域を見い出してみせる人達が高値をつけて話題を醸す… 美術のいろはを熟知・体得し、優れた理性と感性を持ち合わせた作家が、自らの「理」の外側に出て予期せぬ描線を得るために身体を投げ出す… こうした「理性」と美術の関係について、作者は無知なる野獣を装うことでキッチュなまでに分かりやすく問いをパフォーマンスする。

だがアクション自体は結構な重労働である。ビッグフットだけあって着ぐるみの足がバカでかい(長さが常人の3~4倍はありそう)ため見るからに歩きづらく、重心を支えづらそうだ。それで紐を掴んで体重をかけ、足を絵筆代わりに滑らせてドローイングをするから、全身が振り回されヨタヨタし、全力でバランスをとっていた。

この点はまさに、具体美術の作家らが高齢になるやデビュー当時の作風を維持できなくなった姿を早々に先取りしていた。色々な面で重ね合わされていて面白い作品だった。

2F【GALLERY KOGURE】大森記詩《Unscaled》

当惑した。

コンテナですやん。

しかしよくできている。

大小のコンテナの模型?が会場に点在していた。よくできたコンテナだがコンテナそのものではなく、しかしこれは既製品のプラモデルもなく、一から鋼材を切り出して組み立てたのだろうか。ならば模型のような工作娯楽・サブカルチャーと「彫刻」とを掛け合わせた作品だろうか。

昔見た「神戸ビエンナーレ」のように、コンテナの中でアート作品を展開するパターンも考えられたので、一応中身を確認した。何も無かった。中身は問題でないとすると、やはり「コンテナ」という輸入・輸送の装置と、「模型」と彫刻との関係がテーマのようだ。

一方で、外側に貼られたステッカーは細部にこだわっている。コンテナに詳しくないのでこの小さなロゴマークのようなものが輸出入・輸送上どういう働きをしているのか知らないのだが、街中でゲリラ的に貼り付けられたステッカーに似て全く異なる役割や目的があるのだろう。この船舶コンテナについては細かなルールがあるので今後の宿題にします。

( ´ ¬`) 意外と奥が深い領域。

2F【Yoshiaki Inoue Gallery】青野セクウォイア《Face to Reality》

おそれいりました。灯篭人間でした。

制作動機をステートメントで読みましょう。

「スタジオから隣町に車で移動する際、目にする1基の灯篭が人のように見える」という素朴な体験から着想された本作は、そのまま灯篭と人間の頭部とを差し替えたり合成したイメージで作られている。

木材や石材を思いのままに操り加工する技術力がまず凄いのだが、まんま立派な人間の身体と灯篭の頭という組み合わせで目の前に立っているから、静かに奇妙である。

とはいえ、異形の頭部を持つ(亜)人間という設定は、既に漫画・アニメ等でお馴染みなので何ら違和感がなく、『チェンソーマン』、『ノーガンズライフ』、『ドロヘドロ』(これはマスクや魔法の効果だったが)などが想起される。本作では「灯篭」という、強い主張や象徴的な役割のない、脇役的な存在を主役として引っ張り出してきた点が面白い。

床に置かれた頭部は灯篭どころか、りっぱな「頭部」だ。作者のイマジネーションというか、「石」という本質―灯篭も人体彫刻も同族である、を見る眼の鋭さが伺えた。

2F【ギャラリーかわまつ】artist for street summit - アイトキタザキ、TABBY、JEFF GILETTE

日米欧3名のアーティストが「七つの大罪」をテーマにストリートアート的な文脈から作品を発表する。それは秩序に変換を加えた遊戯の場ともなる。

緑色をした七人が不思議な挙動をとるアイトキタザキ《七人の滞在》に掲げられた「STORY」には、こうある。

人の欲望は悪なのか、、

人の好奇心は罪なのか、、

それら「喜び」を失った人々は

本当に人と言えるだろうか

今宵ここに現れた「七人の滞在者」は

好奇心という欲望に取り憑かれた大罪人

「生まれたからには楽しもう」

これを合言葉に

七者七様の欲望をここに解放する

7人の図像は一つの壁面に留まらず、床や天井の傍、額装された作品の中に次元を超えて展開している。ストリートアート=都市の路上における人間の振る舞い・自由との関連だと考えると、境界の超え方は興味深い。

己が心の赴くがままに寄り道をしたり、佇んだり、飛び込んだりと自由に振舞うことが、「大罪」から「滞在」へと連想されているように、現在の都市の路上においてはこうした振る舞いや態度は「禁」とされているのではないか。自由は管理、抑圧の対象として常に侵食される。

ストリートアート及びアーティストはそれに路上で、表現で抗する。その軽やかでしたたかな抵抗が私達のごとき通勤・通学のストリート通過者にとって、どこかで見えざる益となっているのではないか。

水や空気のように「自由」は目に見えない。一方的に、システマティックに供給されていると猶更だ。ゆえにそれを体現する表現は重要だ。そういうことを感じた。

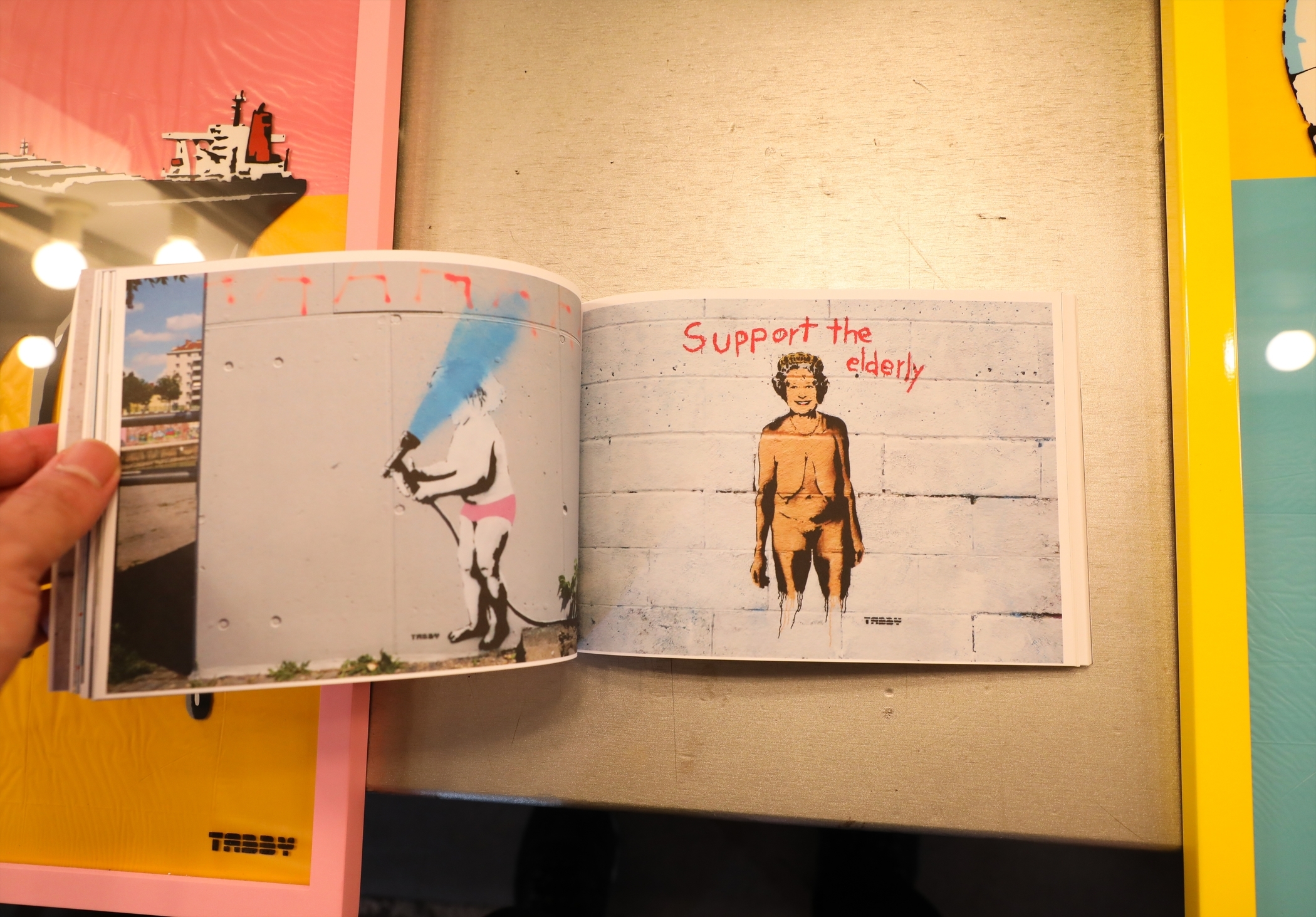

この壁の裏が化粧部屋みたいになっていて、鏡とテーブルがずらっとならんでいる。鏡の上には可愛いハートの絵が掛けられている。ストリートアーティスト・TABBY《7つのかわゆき大罪》だ。

かわいい。

七つの大罪をそのままのイメージで、ハートのキャラで描いたもの。かわいいですね。「飽食」とか「怠け」て日本語2文字でピンクで書いてある鏡の方がむしろ怖くてドスが効いています。

このTABBYという人物、展示作品は温和で可愛いが、ブックやファイルでこれまでの路上作品を見てみるとなかなかにガチなストリート表現者である。女王陛下もなんのその。バンクシーが目立ちすぎて逆に色々見えていなかったところがあるが、ストリートアートとは、仲間内輪で共有された視覚的スラングに基づく批判、皮肉、ユーモア、隠語などが織り交ぜられた暗号や秘術のようでもある。

TABBYの作品記録の中でずば抜けて面白かったのが《amazon Crime》、世界に張り巡らされたアマゾン配送システムを用いたアクション × アートだ。

ハンドメイドの「箱」が作品である。アマゾン公式に似せたロゴデザインで、覆面のストリートアーティストが箱を抱えて運んでいる・・・まるで爆弾を運ぶ欧米ニンジャだ。

4つの箱(作品)を組み合わせて、ラージサイズ1箱分のサイズになったところに、更にその中へ箱(作品)を1つ差し込んで完成。つまり箱の「中身」も箱であり、個々の箱の中には何も入っていない(箱自体が本体であり実体だから)。しかし幾ら作品といっても輸送においてはガワ・箱は梱包材であり、まるで内臓を表へと裏返したように本質は露呈し、ゆえに本質が皮と見なされて「内臓はどこだ」と言われる、奇妙なテロリストのようなアクションである。

発送伝票を記入するのに、箱の内容品の金額2,000ユーロを書くべきか、箱代5ユーロを書くべきか、そもそもまだ値段がついていないが…と戸惑ってみせるくだりは秀逸だ。

アート作品は丁寧に梱包されるのが常だが、梱包・箱それ自体が「作品」であったなら、「箱」はウィーンから日本へ発送されると一体どんな旅を経ることになるのか? 美術品、輸送システム、税関、経済、表現と実体、様々なテーマが絡み合い、価値とシステムのあるべき姿を転倒させている。案の定、途中の税関で開封され、中身は何だと(中身はなく実体はこの箱の方なのだが)力づくでカッターで裂かれたり、また透明のテープで復元されたり(おかげで表のイラストは隠されることなく無事に保たれた)と、しっかりひと悶着起こしているのが面白い。

JEFF GILLETTE(ジェフ・ジレット)《七つの大罪》は、なんとディズニーキャラクターである。

堂々と隠さずディズニー。福田美蘭《Copyright 原画》が絵の一部を誇張・拡大してあからさまにディズニーなキャラの顔や姿を隠して「匂わせ」に徹しているのに対し、本作は言い逃れ出来ないストレートな露出である。いいのか。そして発展途上国でゴミの山で生計を立てる貧民層さながらの姿。これは一体何だ。だがいいぞ。

夢の国ディズニーランドとは真逆の、絶望的な現実を物量で象徴する作風は、《Dismayland》(ディズメーランド)シリーズの系譜にあたる。ジェフの描いた廃墟・ディズメーランドはバンクシーに着想をもたらし、あの有名な、憂鬱なる悪夢的アトラクション《Dismaland》(ディズマランド)に結実したという。

美術館を主戦場とする「現代美術家」と、ストリートを主戦場としたアーティスト(とその感性を継承した作家ら)とでは、何を突くか、訴えるか、何が枷となるかが根本的に違っているようだ。権威・権力に挑む表現はやはり面白い。

2F【FINCH ARTS】前谷開《Scape》(2019)

倉庫を転用したらしい暗い部屋で、入って左手に大伸ばしの写真とTシャツ、右手に大きなスクリーンを置いて裏表両面に映像を投影していた。人物写真と、夜の草むら?林?植物?と、光(映像)を受ける裸体は、何のドキュメンタリーなのかと謎めいていたが、「風景」を見て撮ろうとするとき、風景から見られている、主体と客体が混ざったり転倒することについて触れているのだと思った。

撮影のために夜の山や海岸などに行き、闇がりの中を足場を確かめながら歩く時、身体が闇の中に溶け出しているような気がして、眺めていたはずの風景が反対に自分を見ているとしたら、そんなことを考えるようになりました。作品を通じて、風景を支える地層的な重なりと、身体を通してそれを確かめること、触れられない風景のイメージを捉えようとしています。

ステートメントの言葉だけで、あるいは作品だけで意味を考えようとすると行き詰るかもしれないが、両方を行ったり来たりしていると納得してきた。

作者は自己(の身体)を、「風景」の二つの起点を探るためにメディウムとして用いているようだ。一つは無数の空間、場、モノの集まり・連続面から、まとまったある単位として何らかのシーン、視覚的な情報=風景の兆しが生じること。もう一つはその情報を切り出して写真や絵画のイメージ体として取り扱うことで「風景」が獲得され流通すること、そうした起点を探っているように思われた。

本作は2022年3月に「FINCH ARTS」で展示された。

過去作品の記録を見ていて、カプセルホテルを舞台に、全裸の作者自身とカプセル内に描いた絵とを写したセルフポートレイト作品《KAPSEL》が、この作者の作品だったことが判明した。2019年頃に露出が高まり、同年の「KG+」で出展されたほか、「六本木クロッシング2019:つないでみる」や「群馬青年ビエンナーレ2019」にも出展されていた。私もFacebookなどを通じて、名前とサムネイル画像を知らない間に記憶していたようだ。

「カプセルホテルでセルフヌード・ポートレイト」という基本構造は、2013年「写真新世紀」佳作賞受賞作から共通していた。そこから、絵画―洞窟―身体の関係を掘り下げるものとなっていったようだ。

ここで作者は自分を撮って表現したいのではなく、身体を媒体として用い、「見る・見られる」の関係・体系を問うていたようだ。本作《Scape》では、身体が「風景」の照射スクリーンへ、「風景」の現れる起点へと、作者個人のものからより溶け出している。自然、樹々や闇が光の中で織り成す造形と、それを人体に投影することで生まれる生々しい「風景」とは何なのか、その洞察にまでは辿り着けなかったが、身体を使って作者が何をしようとしているかをまず把握し始めたところだ。

そして撮影を手伝ったアシスタントが重要人物、場の主役のようにして写されたポートレイトも興味深い。さも地元の重要な人=主役のように提示されている。アシスタントということは「作品(写真)」の裏側や周辺の存在であり、作者以上に観客に見えてはいけない部分であるはずだ。やはり「見る・見られる」の体系:「観客が見るもの→作家の思考や世界観」、「作家が見せたいもの=表現テーマとその被写体」といった枠組みを逸らし、「作家」が溶けて不在となり視点が「風景」側と分別不能となった状況を表していると思われた。

今まで見逃してしまっていた(なんと2019年「KG+」も会場の「浄土複合」が遠いという理由で観に行ってなかった!悔。。)が、今後注視していきたいと思った。

------------------------

長くなるので3F・4Fは別稿にて ( ´ - ` ) つづく。