今年で2回目の奈良市写真美術館「新鋭展」。山田省吾、正岡絵理子の2名が特集された。様式・姿勢の全く異なるスナップ、時代の移り変わりが明らかになる。

- ■山田省吾「影の栞」

- ◇「何処彼処列記」

- ◇「黒い壺」

- ◇「何処彼処列記 ~3~ Leh Ladakh 1997,1999」

- ◇「何処彼処列記 ~2~」

- ◇「十方街」

- ◇「徒人日記」

- ◇「何処彼処列記 ~パリ~」

- ■正岡絵理子「目の前の川で漕ぐ」

- ◇「羽撃く間にも渇く水」

- ◇「目の前の川で漕ぐ」

奈良市写真美術館は、美術館の半分を入江泰吉の作品展に、残り半分を企画展に充て、年3~4回の展示を行う。キャリアの長い写真家の特集だけでなく、若手作家の発掘・紹介にも力を入れており、「入江泰吉記念写真賞」を設立、2023年8月で第5回を数えた。(2年に1度の開催、展示は2024年2~3月の予定)

そして昨年からは「新鋭展」が始まった。

今回の山田省吾、正岡絵理子、二人の作風は全く異なる。だが日常にカメラがあり写真があるという点、作り込んだ構成的な写真ではなくその場その場のスナップを基調とする姿勢はしっかり共通している。二人ともビジュアルアーツ専門学校・大阪の出身である点は、根の部分でDNAを共にしているということかもしれない。

■山田省吾「影の栞」

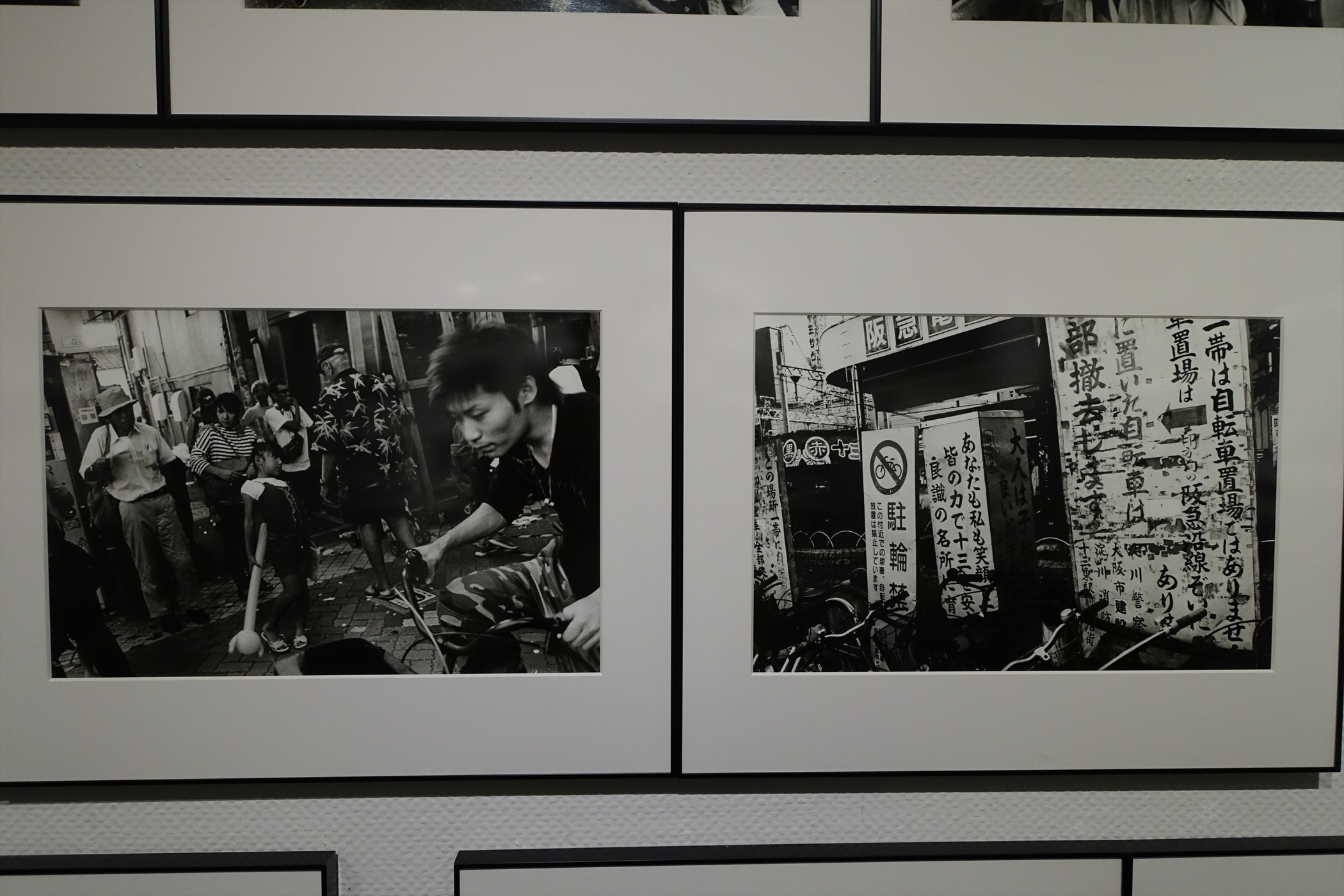

純然たるストリートスナップ。壁に明記されたタイトルだけでも8シリーズもある。展示冒頭の「何処彼処列記」はカラーだが、他は全てモノクロで、濃く黒い陰影がフロアを支配する。

曖昧さのない黒である。

これでもかと繰り返される街・ストリートを内側からえぐり返すようなスナップ光景は、90年代~ゼロ年代初頭あたりの写真的活気と文体を湛えている。森山大道が再評価されていて、路上で不特定多数の人物を顔入りで撮ることが至極当然で、フィルムの焼きの陰影が全てという時代。雑踏に、街の猥雑の中へ滑り込み、匿名の個人として這い回り、駆け抜ける身体を持たねばならない。ストリートスナップが写真家固有の身体性として存在した、そんな時代の。

実際、山田は2006年から「VACUUM PRESS」出版運営に関わり、自身の写真集を発刊しているほか、写真冊子「VACUUM」シリーズに参加・掲載していて、それらの内容はまさに本展示の内容と違わぬストリート × スナップの坩堝となっている。

では、展示された8シリーズについて見ていこう。

◇「何処彼処列記」

唯一のカラー作品で、大阪の中心街:梅田や心斎橋、環状線沿線あたりが主な舞台となっている。東京以外でもスナップ写真の歴史的文脈は見いだされ培わていくべきと個人的に思っているので、こういう作品は嬉しい。

2020年からデジカメ撮影を開始して作られたシリーズのため、ちょうど新型コロナ禍が本格化していく狭間の時期にあたり、写真に写り込んだ人々はマスクを着けていたりいなかったりする。時代性が率直に写るのがスナップの魅力であり強みだ。一方で、大阪の街はいつまで経っても数十年前と変わらないところがある。それも再開発で急激に変わりつつあるが・・・。

◇「黒い壺」

2005年に同名の個展、2007年に写真集を発表。個展としては2回目、写真集は第1作目と、初期作品に当たる。

このシリーズは他のストリートスナップとは毛色が異なり、ジャンルを括れない。街で見かけた奇怪なもの・えもいわれぬ光景を取り込んだ表現を試みていて、須田一政を森山大道調に染めたようなビジュアルだ。

◇「何処彼処列記 ~3~ Leh Ladakh 1997,1999」

「Leh(レー)」はインド北部、カシミール山脈に位置する都市で、「Ladakh(ラダク)」はレーを含む地域名である。中国、タジキスタン、アフガニスタンも近く、写真には乾いた土地や建物が続き、人々の顔付きがアジアとアラブの混ざったような風貌であるのも合点がいく。

未舗装の道、散乱する石、車を押す人々、路上で遊ぶ子供ら、動物、肉、鍋、USAと書かれた服を着てたたずむ女性。アフガニスタンの田舎のような土地だ。荒々しい風土のビジュアルの中に平和がある。

◇「何処彼処列記 ~2~」

写真冊子としては2021年の発刊、ナンバリングは「2」だが、主にセレクトされているのは「1」より過去の2019年の写真。確かに街の人々がマスクをしていない。そして大阪の街中で撮られていると思われるも、撮影場所が判定できないほど断片的で抽象性の高いカットが多く、スピード感がある。都市の人間と造形物と文字などの情報が等価に入り混ざって炒められたような表情をしており、単純なストリートスナップではない。

◇「十方街」

2011年発刊の2冊目の写真集から。タイトルは街の名称ではなく「十方」、東西南北とその間の八方向に天・地の二方向を加えたあらゆる方角、すなわちあらゆる世界を意味するところから、全方位の日常を撮ることが天地に繋がることをイメージしている。

「何処彼処列記2」と似たテイスト、大阪の街を、ここかしこにぶち当たるように、人・モノ・場を写真にしていく。人々のファッションが少し懐かしく感じて面白い。やはり街の時代性が宿るのだ。

◇「徒人日記」

2018年に発刊された写真集だが、2016年までの間に撮った過去の写真から再セレクトされた作品群だ。相変わらず場所や状況が判別できないスナップが、時間軸も失われて漂う「群」となっている。

スナップ写真は語り得る個別の言葉や背景を持たないものの総称とも言えるが、では何を以ってそれらが「作品」と呼べるものへと昇華されるのか。一つには日本の大都市における、世界の他の都市とは異なる質感と密度のカオスさが挙げられよう。それに大阪のローカルな風合いが乗ったものが本作に代表される、山田省吾作品に満ちている土着的都市カオスの風味ではないだろうか。

◇「何処彼処列記 ~パリ~」

日本の都市部におけるスナップの意味について考えが及んだところで、ちょうどパリがやって来た。2019年11月、約十日間の滞在で撮られたもの。「写々者」販売ページにて本作に「今こうしてこの写真集を見返してみると、僕は、あやしい闇から浮かぶパリの貌に魅力を感じていたように思います。」とコメントを寄せているように、影の濃さ、夜の深さを重視しているようだ。

日本の都市にあるものが混雑や混迷なら、パリは影の濃さなのだろうか。

------------------------

■正岡絵理子「目の前の川で漕ぐ」

2005年にビジュアルアーツを卒業し、長い間モノクロで撮影、自宅で暗室を構えて制作してきたという。2017年に夫の仕事の都合でドイツのミュンヘンに渡り、現在は南フランスに在住している。

今回の展示で初めて存在を知った。

山田省吾の場合は発刊物が多いため、「写々者」で写真集漁りをしていて「VACUUM」でその名を知ったり、関連検索で個人の写真集も出てくるので名前を認識していた。が、正岡の場合は私が写真をやり始めた時期にちょうど入れ違いで海外に移り住んでしまい、展示も2006年「ひとつぼ展」から飛んで、次は2016年、2017年の「東川国際写真フェスティバル」(北海道)と、まず見る機会、出会う機会がなかった。よくぞ今回紹介してくれたと思う。

展示作品は2シリーズで、代表作「羽撃く間にも渇く水」はスナップで撮り集められていながら、山田省吾とはまた違った物語的な紡ぎ方を行っている。かと思えば、もう一作の「目の前の川で漕ぐ」は更にそれともまた全く異なる状況と手法:手と目の離せない子育ての日常をスマホによって撮り記録している。

ここに、

外部の世界をストレートに写し取る、旧来の写真家の特権的身体としてのスナップ(山田省吾)

→自己の視点から日常を編み直し、物語化してゆくスナップ(正岡絵理子「羽撃く間にも渇く水」)

→万人に平等に与えられた、スナップという身体性の蒸発したスマホ写真記録(正岡「目の前の川で漕ぐ」)

といった、時代の流れとスナップの変化を鮮やかに提示された思いがする。その点が本展示の最大の見どころであった。

◇「羽撃く間にも渇く水」

行く先々で珍奇な光景や生命力に強く惹かれながら、印象に残るカットを繋げていく。その流れに物語に似たもの・あるいは得体の知れないものに出会う。

1つのシリーズとして提示されているが、制作に10年以上を費やしており、撮影地や対象も多岐に亘っている。トーンや視点は一定なのだが、その幅広さを語れる言葉があるとすれば、作者の詩的なステートメントのとおり「命」や「生命力」といった包含的なポジティブを以ってするか、作者の定まらず移ろい続けた「旅」そのものの営為と対に捉えることになるだろう。

特定の目的を持たず、思いの振れる方へ趣き、写真を撮っては紡いでいく。楢橋朝子の初期作品をまとめた写真集「春は曙」で、明確な目的を持たずに日本を飛び回って撮影している様が伺えたが、それと似た写真行為を感じた。ストリートを徘徊するスナップ行為と射程距離、身体感覚とはかなり異なるレンジでの行為。旅先とスナップというと尾仲浩二だが、本作は現地の風物・風土の割合が小さく、移動行為自体もあまり扱われないのでまた別物である。相対している対象との人間関係に近い物語性がある。

全国をそぞろに飛び回りつつも、「偶然が重なり、北海道のアイヌ民族の方々が暮らす集落で過ごすことになり、そこで過ごした日々がとても強烈で、それからは数カ月間一緒に生活をしながら写真を撮るということも繰り返していました。」という。

普通ならその体験は異質なものとして別テーマ・別タイトルでまとめそうなところ、他の旅の撮影と等しく組み込んで連ねている。

未知なる土地や他者との出会い・関わりにおいて、かなり幅広い捉え方をしていて、属性による区分を設けてはいないという視座は、むしろテーマ主義が強い現在の写真表現(及び鑑賞)のそれに慣れていると、却って掴めないものがあるのだと感じた。「アイヌ」という言葉一つに強烈に引っ張られる自分を発見したのだ(逆説的に政治性に囚われている!)。生命力という観点では、それも他の瞬間と等価ということか。

◇「目の前の川で漕ぐ」

日本を離れて以降、子育てをする中でスマホで撮り溜められた写真群である。写真とともに年月とその時々のメモが付されていて時系列がよく分かる。

写真は2016年6月、1人目の子供が生後2か月の時から撮られ、2017年8月にドイツのミュンヘンで本格的な海外生活が始まり、2019年10月に二人目を出産。二人の子供を育てる日々、保育園や幼稚園への送り迎えなどと、自然の多い環境で自由に振舞う子供らの姿が素敵だ。そうした日々を重ねる中で、2020年3月に新型コロナパンデミック、2022年7月にフランスの小さな村へ引越、10月に離婚の決意、12月に夫の弟の死去などといった大きな変化・物語も綴られている。

さきの「羽撃く間にも渇く水」とあまりに異なる趣旨とテイストだが、違和感なく続けて鑑賞できた。「生きる」ということがふんだんに盛り込まれている。人様の「人生」と自分とを比較するのは面白い。比較と言っても上下優劣の価値判断ではない。人生を眼差す方法を参照できたと言えば良いだろうか。日頃は見えていなかったスコープを、写真から借りることができたのだ。

作家性とは何か、作品とは何か。美術的な文脈に乗るとか、ビジュアルの美を追求する、新たな物の捉え方を提示する、社会的に意義のあるテーマを追う・・・等の選択肢が挙げられるだろう。キャリアをスタートさせた作家にとっては、過去作との一貫性も不可欠だ。

本作は多くの点で風変わりに見える。前作までと形態が違いすぎるだけでなく、一般的な家族アルバムや子育てに関するSNS投稿と外見上はかなり似ている。というかほぼ同じなのだが、全く質が違う。確かな作家性があり、決定的に別物となっている。

一つ言えるとすれば、客観性だ。自身が主体として関わっている家庭、暮らし、人生に対する描写と語り口調には客観性が保たれている。対外的に何を見せるのか、伝えようとするかの姿勢に強い軸が存在する。自慢でも不平不満でもない。溺愛でもない。生きるという日々の行いをプレイヤーとして毎分毎秒やりつつも、もっと大きな眼で年単位でじっくりと見つめて捉えている感がある。

そこに「作家」の眼、作家性がある――前作から引き続いてテーマ性が生きている。

いかなる状況でも人は生きていかなければいけない。自分のため家族のために生活をやらなければならない。その実直なドキュメンタリーとなっているのだ。スマホの写メでこんな作品が作れるとは知らなかった。できないはずがないのだが、思い付かなかった。これが、スナップの現在形なのだと思った。

( ´ - ` )完。