主人公がすごく迷いなく生きていたし、迷いなく突っ込んでいくがゆえに迷宮のど真ん中へ深入りしていくし、迷宮の果て、世界の滅亡から見事に現実世界へ生還する。これは宮崎駿というクリエイターの生き様と、彼が生み出してきたキャラクターの生き様、その集大成と呼ぶにふさわしい。

- ◆上映前~上映直後の状況

- ◆1.五感に来る総合的体験、圧倒的情報量の作品

- ◆2.アオサギ男が導く怪異

- ◆3.「どう生きるか」、どうもこうもない

- ◆4.多数の「世界」を越境、横断してゆく文化人類学的作品

- ◆5.「ジブリ作品」の集大成としての作品

- ◆二人の母親、ヒミと夏子について

- ◆余談(パンフはまだです)

宮崎駿「最後の作品」「引退作品」と仄めかされてきた本作だが、「もののけ姫」も「風立ちぬ」も毎回そう言うやんと思い、まあテレビでやるまで放置しようかなと思っていた。が、公開2日目の朝から慌てて観に行く羽目になった。結果、観て良かった。

◆上映前~上映直後の状況

上映までは一切の情報が公開されておらず、たった1枚の絵:アオサギ男のイラストのみが出回っている状況で、公開日が近付くにつれて何やら興奮が高まり、アオサギ(通称「君生きバード」)大喜利状態が続いていた。枯渇、飢えは想像力を喚起するらしい。

R5.7/14(金)封切りとなって、午後あたりから実際に観に行った人達の感想がTwitterで漏れ聞こえだした。最近の映画は「すずめの戸締り」でも「RRR」でも「THE FIRST SLAM DUNK」「シン・仮面ライダー」「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」でも何でも、絶賛と感想と読解の嵐がTwitter上で吹き荒れるので、観に行かないとすごく損した気分になる。特に現代の正義や正解、傷やアイデンティティーに関わる複雑さ、ややこしさ、様々な異議申し立てと自認と承認欲求に対してうまく応答し新しい回答例を示した作品が次々に生み出されているようで、行かねばとは頭で分かっているものの、なかなかこう(行けてない)。つらい。

「君たちはどう生きるか」は感想やネタバレに触れたくなかったので、Twitter等で出来るだけスルーした。なぜそうしたのかは分からない。大喜利の盛り上がりとは対照的に具体的な作品の情報がなさすぎて、自分で観に行かねばというスイッチが無意識で押されたのかもしれない。

そんな中で目に触れた感想は「観て良かった」「監督の集大成」と感嘆、絶賛する声と、「説教臭い」「もののけから変わらず説教」「退屈」「結局母親かよ」と、わりと二分されていた。これでどう転ぶか分からなくなったが、どうもエンタメ一色ではなく、さりとて「ゲド戦記」のようなものではないとも伺えた。「ハウルの動く城」との類似を指摘する投稿もチラッと見えたので、ハウルの焼き直しだったら嫌だなあと思った。

で実際に観た。以下に気付きや感想を大まかに3点挙げておく。

◆1.五感に来る総合的体験、圧倒的情報量の作品

宮崎駿がバケモノだと痛感するのはその挑戦心と、挑戦を具体的に実現して形としてこちらに体験させてくるところである。バケモノだった。

まず映像。

映像がすごいのは昔からだが、「トトロ」や「もののけ姫」に象徴される細部の描き込み、使用する色の多さというクオリティの次元を超えて、3Dシアターでもないのに平面の中で3次元+αの体験効果を生み出そうとしている。本作では火や水の質感、それらが主体を襲ってくる際の描写や、現在の時空間から別の世界へ移動する際の亜空間やエネルギー帯において、こちら見る側へ迫る描写が多かった。

冒頭の空襲、主人公の母親がいる病院の火災、逃れられない炎の描写は、画面内にありながら画面をオーバーレイで超えてくる動体として描かれていた。それが主人公・真人(まひと)の記憶に刻まれ、後にリフレインされる。観客と真人の双方を宮崎ワールドへ強烈に引き込む作用があった。

本作はこの「世界」(宇宙)を構成する根源的なエネルギーを巡る話でもあり、主人公の産みの母親が異世界で現れる際のキャラクター「ヒミ」も炎を使う。そこでは炎の行使が作品内における死の象徴(ペリカンの貪食や夏子を取り巻く形代の呪力)へと向けられているので、中盤以降は観客からは水平的に見ることになるが、終盤にかけてはより大きな世界の神秘や崩落の様を映像で突き付けられる。最後の最後までダイナミックだ。

そして音。

作品世界に引き込むために容赦なく「音」が敷き詰められている。庵野秀明がアングル切り替えと台詞・単語の怒涛の連打で鑑賞者の思考を拉致するなら、今作は音のラッシュで観客の意識は拉致され、作品の中へと叩き込まれた。

作品の冒頭は太平洋戦争が始まった頃の東京の街中で、木造住宅の中、空襲から始まる。言わば地味である。だが緊急事態を日常生活の空間と動作、特に木造階段と廊下を走って上がり降りする「音」を高密度で連ねることで、観客は知らずのうちに安全圏から作中で真人の動き・状況に体のレベルで同期していく。

後にも場面が切り替わる、世界が切り替わる(疎開先、塔、森、異世界の海・・・)度に、「音」が絶大な存在感をもたらし、観客を真人に同期させ続ける。対して真人の情緒や態度はほぼ一定していて全く無駄がなく、状況の変化に対してほとんど無駄なく突き進む。荒ぶるのは周囲の自然環境やモブ、そして「音」の方である。

また触覚的な訴求力も尋常でなく高かった。

今までのジブリ作品から更に幾つか次元を超えてきた気がする。具体的には、序盤の疎開先、自分で自分の側頭部に石を叩きつけて切った真人の包帯に、つわりで苦しんで寝込む夏子が手をやり、触れるシーンだった。静かな、ただアニメ絵のキャラクターの手が、アニメ絵のキャラのこめかみに添えられただけのシーンで、本当に自分の中で誰かの手で精神的な側頭部に直接触られたように感じたのだ。

動画・映像制作に関わったことがないのでこれがどういう技術的理由に基づくものかは不明だが、これまでのジブリアニメと一線を画した、アニメの形をしながら現実の質感のディテールへ踏み込むところへ来ているように感じた。

総じて五大元素(火、水、土、風、空)の情報量が総合的に大きく、その体験がこちらへ次々にやってくるものだった。それは自然の風景として、真人がのたうち格闘する現場の状況として、異世界の者たちが行使する魔法的な力として、様々な角度から描かれる。後述するが「ハウル」や「もののけ姫」、「千と千尋」「ラピュタ」「ナウシカ」等の著名な作品で描かれてきた自然やエネルギーにまつわるエッセンスを引用し集約して作られており、一様ではなく、多彩である。

◆2.アオサギ男が導く怪異

本作は怪異文学として、泉鏡花でもやるのだろうかとハラハラさせられた。

本作は「風立ちぬ」と同様に、リアルな史実としての戦争を舞台としている。が、「トトロ」めいた病床と母を想う場面から早々に分岐点が示され、あっと言う間に「ハウル」と「もののけ姫」寄りのアドベンチャーへ突っ込んでいく。

戦争と向き合う作品だったなら、空襲や警報のディテール、戦闘機の不穏な描写、あるいは疎開先での人間関係の描写を積み重ねていくことになったろう。が、それらへの展開を匂わせつつも強力に立ち上がってくるのがアオサギ(君生きバード)の執拗な襲来と変貌である。

アオサギは初手から異世界の使いとして、交渉者として、あるいは怪異の主役として真人にアプローチを重ねる。それと合わせて屋敷の使用人達が決して近付こうとしない古い塔=異世界への転送場の謎解きが主題としてウェイトを占めていく。使用人の婆たちの得体が知れないとか、疎開先の学校で馴染めないとか、全ては仄めかしであって、序盤の最大の見せどころは史実的な太平洋戦争下の日本から「怪異」への舞台転換である。

アオサギは序盤から中盤まで、真人が異世界で「キリコ」(若き生者)、「ヒミ」(産みの母親の異世界体)と出会うまでの重要なガイドである。作者の考える方向へ主人公を動かすための、主人公のカゲと言ってもいい。本作が複雑な世界の遷移と越境を可能にしているのは、アオサギが真人への干渉段階によって姿形とキャラクター性を変えてゆくところにあるだろう。

真人を/作品を怪異へと引き込もうとやってくる時点では端正なサギそのものの姿、本作が戦争ではなく怪異の作品だとはっきりしてからは嘴の内部に腫れ上がった瘤のような肉と眼を持った鳥寄りの化け物、嘴を射抜かれて超常的な力を失って以降は鳥の着ぐるみおじさん、と大きく3段階を認めることができる。

そしてそれぞれで神秘とシリアス、不気味な召喚・挑発者、そして忠実なるトリックスター(最終盤で真人に「友達」と呼ばれるまでに至る)と位置づけも変化する。同じ造形で3人分の役柄を果たし、異世界の越境、それぞれの世界の主とも呼ぶべき重要人物へ真人を繋ぐ役割を果たす。部分的には現実・異世界どちらもの「キリコ」がガイドを務める上に、更に終盤のインコの国では「不思議の国のアリス」よろしく「ヒミ」も圧倒的突破力でガイドを務めるので、計6体ものガイドが入れ替わり立ち代わりで登場する。

最初の、作品情報がポスターイラストしか無かった状態から比べると、アオサギの印象は大きく変わる。がそれでもキャラクターとしては最低3体分あり、しかもこの感情や役割が極端に抑制されたスタイルを見る場面は非常に少なく(ゼロに近い?)、中盤:対決から異世界突入以降の着ぐるみおじさんの方が印象と記憶を占めるので、このイラストの姿を改めて見つめていると、「これ、誰?」という変な気持ちになる。回り回って謎なのだ。

◆3.「どう生きるか」、どうもこうもない

更に言えばポスターにある本作タイトル「君たちはどう生きるか」も、2つの意味で本作には直接関係がない。

一つは1937年、山本有三・吉野源三郎著(山本が病身のため、弟子である吉野が代筆した)の同名の小説である。

疎開先の屋敷で、真人の産みの母親が「大きくなった真人さんへ」とメッセージ付きで遺していたものを偶然発見し、読み、真人は涙する。が、恐らく小説に書かれたことと本作は全く関係がない。あるとすれば、怪異へ立ち向かう決意をいっそう固めたぐらいだろう。

もう一つは文字通り、字義的に人生論や哲学、文学としての問いかけと見た時だが、本作にそのような問いは一切ない。心配しなくていい。本作はそんな説教をしない。しているように感じるかもしれない。心配不要だ。杞憂である。むしろ最終盤はもう超人対決であり、超人のやりとりに耐えられなくなった最も凡庸なるものが発狂して剣を振り回すオチなので、そこに「軍人上がり、体育会系は世界を語る資格を欠く」という説教を見出すことは可能だろう。

主人公・真人は迷いがなく、放たれた矢のように「解」に向かってシンプルに進む。パズーやアシタカと同じく、キャラの個性や前後関係はあるのだが人格として悩んだりメタな感情を持つことがない。

与えられた舞台・作中の「現実」において喜怒哀楽を持ち、その中でも自身の使命(産みの母親との邂逅、死の世界へ至った夏子の奪還)を矢のように行動して果たそうとする。「どう」「生きるか」の問いがないのだ。産みの母親と「ヒミ」が同一存在であることを分かっているのに、そこに拘泥する暇すらなく次の行動を打っている。人間的欠落や澱みがないという点では、真人こそ本作で最も死者に近いと言えるだろう。

真人が死者的であるのは、世界の滅亡をもためらわないことである。言わば矛盾したまま、矛盾を呑み込んで決断を下している。後述するがその生き方を――最も破壊的な生き方をはっきりと選んだ者が過去に存在している。本作は大きなリンクを形成していて、それこそ本作を価値ある集大成的作品へ昇華させているのだ。

◆4.多数の「世界」を越境、横断してゆく文化人類学的作品

史実から出発して、怪異を経て、怪異文学に留まらないファンタジーを繰り広げてまた帰ってくる。

最大のファンサービスであり最大の裏切りと言ってもよいのがジャンル・世界観の大胆な越境、横断である。登場人物らはある一つの世界線に立って、そこでどう生きるかの物語をやるのではなく、世界線が切り替わる中を果てしなく遠くへと横断してゆく、その旅の行為が作品なのだった。

旅であるから元いた場所に戻るしかない。ジブリ映画作品の登場人物らは現実を棄ててどこかへ行くということがないし、失敗して戻ってこれないということもない。各々が与えられた現実を全うすることを宿命づけられている。真人も、史実(太平洋戦争)と事実(産みの母の死、次の母の登場と妊娠)から逃れられない/むしろ後者の復元と正常な稼働が課題である以上、何よりジブリ作品である以上、物語としての結論は「旅の成功と生還、ハッピーエンド」一つしかない。

のだが、今回はその道程のダイナミックさと壮大さに心を奪われた。

その振れ幅は文化人類学的な、どこかの複数の部族の物語る伝承を繋ぎ合わせたかのように大きかった。現実の下にある「異世界」は多彩である。幻の船と死の漕ぎ手の海、石舞台古墳のような墓、生者の生活空間、満月と”わらわら”の浮上場、深い森林、インコ族の集落、石に囲まれた産屋(うぶや)、大叔父のいる楽園、空から飛来した「石」の浮かぶ地、各現実への扉・・・

この体験は現実でもネット体験でも不可能だし、思索に没頭していても成し得ない。優れたクリエイターによる作品の中へ入り込むことでしかこの旅はありえない。名実ともに異世界ファンタジーであった。

ただのファンタジーではない。幻想という言葉を使う時、必ずそこには批判的な影も射す。誰にとって気持ち良い幻想なのか、という問いである。だがここで幻想の確たる主体が見当たらないのである。真人や父親らの置かれた「現実」に対置される壮大な「異世界」は、空から飛来した「石」との契約によって「大叔父」が一人で築いて保ってきた、とはされているが、それにしては複雑怪奇で多次元すぎる上に、その秩序のありよう、生成される力や生命が大き過ぎる。

異世界の形と秩序は、様々な図形の石を上に積み重ねた、まるで積み木遊びのような概念で表されている。

本作で最も力を持っているのが人間の意志や生き方ではなく「石」で、人間の悪意(意思そのもの?)に反応して電撃のような反発を産んだり、世界の核として振る舞う。

最後にインコ族の大王が、大叔父の手元で積まれた積み木を見て「何という裏切りか!」「閣下はこんな石ころに世界の運命を委ねるのか!」と激昂し、剣を激しく切りつけて石を割ると、空から飛来した本体が割れて、異世界そのものも秩序を失って一気に崩壊していった。

大叔父は確かに、ひどく孤立したところで自分なりに世界を創造し、秩序を保っていたとも言えるが、それも「石」の持つ要請に応えた、いち守り人に過ぎないように思われる。大叔父の望んだ甘い希望や幻想というものがこの世界のどこにもないのである。むしろ過酷で、無秩序に転ぶギリギリ手前であり、インコ軍の知性や秩序を見ても「現実」の劣化コピーを延命させているようにすら見える。

本作の主体が「石」にあり、いつから始まったか分からないほど遠い昔から「歴史」を集積してきた遥かなる意識体――人間には意思疎通不能な知性の一つの形であるとすれば、荒れ狂う海や意味不明な秩序に人間側(大叔父も含めて)が従うしかないのも納得できる。石という主体のクローズアップと秘められた知(世界)のバリエーションに、妊娠・出産や生命と死との関連を絡ませることによって、非常に壮大な世界とその越境の物語となっていて、既存の神を抜きにして世界の成り立ちや運営についてすら語っている、それはもう文化人類学的な旅の様相を呈している。

石や結晶体の中に「完璧な美」を見出す――人間はその美の前では従者となり下がる場面を思い出した。1957年にロシアで制作されたアニメ「雪の女王」、2007新訳版での一コマである。主人公の少年カイが氷の結晶に魅入られ、「完璧な美しさだ」などと口走りながら、文字通り目の色を変えて別人となって雪の女王の下に留まる場面だ。宮崎駿の関与の度合いは不明だが、提供・配給にスタジオジブリと三鷹の森ジブリ美術館も関わった作品であり、宮崎が漫画家ではなくアニメーション作家を志すきっかけとなった作品でもある。

人智を超えた「知」が石や結晶体(に象徴されるイデア的な絶対的な知の領域)に存在しており、人間は無自覚にその体系や力の周囲を回るか。自覚した者はその従者・守り人となるか。あるいは実存的な覚醒によってその外側へと突き抜けて生きるのか。本作が試みたのは、従来のジブリ作品では曖昧にしてきたこの絶対知のごとき知の体系との対決であり、人間的革命であろう。その意味では原作版「ナウシカ」の最終盤に近い世界線(戦)を万人向けに、かつ、戦後日本へリアル史実も絡めつつ提供し直したとも言えよう。

◆5.「ジブリ作品」の集大成としての作品

宮崎駿は、本当にこれがラストだと観念して集大成を作っているのだと思った。

自作品のオマージュが凄まじい頻度で繰り出される。ジブリ好きなら全場面でどの作品のどのシーン、どの台詞、どのキャラクターが引用・転用あるいは類似の関係にあるかを指摘できるだろう。

キャラの造形だけではなく場面の描き方自体が切り替わる。前項で「異世界」の多彩さ・多次元ぶりを指摘したが、その要因は場面場面の風景の切り替わりだけでなく、世界観の描き方が異なる上に、同じキャラクターでもその描写状況に適応したアクションをとるので、あたかも真人とガイドらは各種ジブリ作品の引用元に応じた転身を繰り返しているかのように見える。

主人公・真人をとっても、場面によって見え方が大きく変わる。本作の真人は「千と千尋」のように作中で異文化に触れて成長し、覚醒してゆくため表情が大きく変わるのだ。石で傷付けたため髪が抜けた側頭部を見せた時は「ポニョ」の宗介に見え、「わらわら」の群れが空に浮かんで命に転じゆく場面では成長後のポニョと宗介のようであった。インコ軍の巣窟に潜入し、垂直の壁を蔦を伝って上る活劇で見せる表情は完璧に「ラピュタ」のパズーであり、アオサギに向かって真正面から弓を引く場面はアシタカと重なる。世界の核心へと戸惑いも混乱もなくひたすら向かってゆく姿はまさにアシタカ的であるが、序盤で戦火に呑まれた母親を想い続ける場面は「トトロ」の姉妹や「火垂るの墓」の兄妹を彷彿とさせる。

真人は一名しかいないのに、場面場面で担わされる役割/引用元が多いので、3様態を持つアオサギ以上に大変な役回りである。そのため異世界に入ってからは一人の人間としての自我を持たない、最も物語のために生きる純粋存在であり、生の人間世界から見れば最も死んだ存在、となるのかもしれない。

その点では真人は世界の守り人となった大叔父とは相当な近縁種である。大叔父が世界を継がせようとしたのも頷ける。

前述したが、真人は終盤に大叔父から、石から得た異世界を継承してほしいと頼まれる。都合2回、直接に対話する。異世界の内側ではまさに創造主に等しく高次の深い場所にいる。だが真人は「夏子を現実世界に連れて帰る」ことしか言わない。異世界側には、歪ながら多様な者たちが生存しており、何より自身の産みの母の別形態「ヒミ」がいる。それらを全て棄てることになるのだが、真人には躊躇がない。

大叔父は世界の真理や美しさに閉じた者として描かれる。「ナウシカ」のユパと大ババ掛け合わせたような、全てを知り全てに倦んだ賢者という風貌である。手元で白い石を積み上げている。それが「世界」なのだという。もういつか崩れるであろう危ういバランスにある。

本作を「閉じた理論や理屈の中に閉じこもるな、愛する人のために生きろ!」というメッセージ(ハヤオ節の説教)と読めば、真人の選択は人間として圧倒的に正しく思ってしまうところだ。そしてそれが鬱陶しく青臭い決断の物語にも見えるだろう。

だがしかし、大切な人のために(という物語のために)、自己の決断を真っすぐ実現する実存者であることを、世界を天秤にかけた究極的状況下でも迷わず選びうる人間というのは、血の通った人間どころではなく、遥かに危険な革命者、世界を滅ぼす破壊者の像に近い。

なぜそう強調するのか?宮崎駿には「風の谷のナウシカ」があるからだ。

原作版のラストでナウシカが涙ぐみながらも迷いなく選んだのは、あまりに困難な世界の課題を理想的に解決するために、長い長い時間をかけて計算されデザインされ尽くした世界の全てを、壊すことだった。滅亡を選択したのである。ナウシカという究極の存在がいる限り、宮崎駿が作り出す世界に甘い期待を抱くことは出来ない。宮崎駿の繰り広げるファンタジーには、王を殺し、墓所を破壊し、「知」を否定し、巨神兵の名を呼ぶナウシカの血と影があるはずなのだ。

インコ族が天国だと感涙する美しい庭園で、人の悪意の込められていない「石」を並べ、「豊かで平和な、美しい世界を築きなさい」と禅譲を語る大叔父に対峙する真人は、淡々とした口調でこめかみの傷を見せ、「この傷は自分でつけました。悪意の印です。」と語る。そして戦火と死の世界に夏子を連れて戻ると伝える。

継承者のいない石の世界は滅びる。夏子を連れ込んだのはお腹にいる子を継承者の可能性ありと見なした石の力なのかもしれないが、まだ生まれていない子が継承者に育つのを待つのでは間に合わない。真人には全てが分かっていたのではないか。

それを分かりつつ、変わらぬ決断を述べるのは、理知とカオスを孕んだ世界に魅了されるだけの知識や学にまだ毒されていない子供だったからか、夏子という次の/生きた「母親」の生存を認めねばならぬという想いからか。

誰かの今そこに生きている生存を優先的に認めること、自分自身を含めた人間の生存をこそ認めることは、時に遠い将来や遠く離れた別の世界を犠牲にすることがある。そのエゴイズムにどう折り合いをつけるべきか。太平洋戦争なるものが、国家の繁栄や民族の優位性といった大きな将来を巡るものであったことを思えば、怪異と血縁の込み入った楽園における議論は、自ずと対比的に「個」「私」をむき出しにした論戦になろう。真人の選択と態度は作品構造上最も正しい。正しすぎるがゆえにエゴイズムは痺れるほど危険で破壊的だ。

ナウシカは遠く離れたファンタジーの、原作は更に遠く紙の中に伝承のように描かれていたが、本作はあくまで戦時中の東京が舞台であり、今ここにリアルタイムで流れている映像であり、圧倒的「現実」なのだ。かつてナウシカが辿り着いた破壊の極地に、真人は到達している。あの場所を別の作品から、あの世界の滅亡へ連なる会話に同席している。私は感動した。ここに宮崎駿は集大成を築いたのだ。エンターテイメントを散りばめながら、自身が漫画で生み出し、到達した、おぞましいほどクリエイティブなエゴイズムの極地を、映画監督として、描いたのだ。

この瞬間に立ち会えたことは至福であった。

「どう生きるか」、そんなものはどうでもいい。真人が作品として正しいことをして、宮崎駿作品の系譜としての王手を極めた。それで全てである。

◆二人の母親、ヒミと夏子について

こうして語ってきて、妙に抜け落ちてしまうものがある。

二人の母親:産みの母親/「ヒミ」と、夏子についてだ。

本作の物語としての柱であり、主人公・真人の最大の行動原理は、これまで書いてきたことから抜け落ちている。産みの母親との死別、次の母親(父親は母の妹・夏子と再婚し子をもうけている)の登場、夏子の妊娠に際しての失踪と異世界からの奪還、という、二人の母親/二つの命を巡る物語である。

額面通りに受け止めると、産みの母の死を受け容れることと、新たな戸籍上の母を受け容れ、その新たな母親が妊娠・出産に際して命の危機に晒される中を励まし、生まれた子=弟か妹を自分の家族として認めることという、「家族」の死と再生を巡る物語と読めるだろう。

誰がそんな読み方をしたいものか。

この二人の母親はとかく語りづらい。能力と資質が常人離れしていて、宮崎作品における強き「女性」の類型を継承してはいるものの、最も重要な力は真人に授けられているのでガイド役と災厄の一部に留まっている。しかも仮に二人の存在を放置していたとしても、石の世界の継承という次元においてはどっちみち無に帰す可能性が高かった。家族や愛、女性性の話と、前項まで語ってきた「石の世界」とのウェイトが圧倒的に後者に偏っているのだ。

そもそも二人の由来というか、生きている軸が他のメンバーと異なる。唯一近いのは血を引いている真人だが、石の世界への感応の仕方とその中での役回りが全く異なるため参考にならない。

産みの母と夏子は、大叔父が石で作り出した世界においては外部の存在でありながら、まるで昔からその一部であったかのように入り込んでいたり(深いトランス状態に陥った巫女のように、もう意識や自我は無かったのかもしれない)、出産が近付くや「産屋」で死と聖性の核心部を形成しているわ、と思ったら圧倒的な力を行使して戦えるわで、どうにも語りづらい。産みの母親も結婚する前に1年ほど石の中へ入っていて、何事も無かったかのように出てきたという。

後期のジブリ作品、「ポニョ」や「ハウル」では魔法使いだの魔女だの、出自の異なる人間が普通に混ざって登場するので厳密なことを言っても仕方ないが、本作はそれらを圧倒的に凌駕して「史実」に寄せた現実を設定した上で、神話の伝承を流し込んだような異世界を形成させ、そこに人間の生と死を絡ませているので、先行作品ほど割り切れないのだ。

母親姉妹は、大叔父(と石)とが作り出した思念の一部なのではないかとも疑いうるところだが、もう少し解像度を上げて考えてみる。

石の世界は血の繋がった者にしか継承できないとされているが、母親姉妹の異世界での扱われ方は特別待遇すぎるので、真人とは設定が逆転している感がある。「石」が異なる時代や星など地球を超えた世界の、知の集大成であり巨大な意思であり、それが及ぼす影響は大叔父一人に留まらず、子孫にも伝播して、己が体系の守り人として取り込もうとするものだとしよう。

真人のように実存的な覚醒を来した(もしくはアオサギのごとき異世界側のガイドを従者・身内につけて免疫を付けていた)人間の場合は、それと対峙が可能となり、意思を発揮できるのだろう。しかしそうでなかった場合は、無意識のうちに「石」の一部として半分取り込まれ、現実と創造のハーフ、極端に言えばこの世の人間ではなくなってしまうのかもしれない。宇宙人に限りなく近い地球人のように、幻想と現実の混濁した存在として。

大叔父、母親姉妹はいずれも、「石」に抗う術を持たなかった。特に夏子は。

真人の産みの母親は格別で「ヒミ」として活動しているが、もしかすると戦火で病院が焼かれて死ぬ際に(死の確定する間際?)、その血の力によってか、扉の場所を探し当ててか、どうにかして炎に包まれたまま異世界に入ったのかもしれない。異世界側では時間の流れがなく、死者と生者とが併存しているような黄泉の国に近い場となっていて、過去と現在とが等しく流れ込んでいるとすれば、過去、結婚する前に1年ほど入ってしまっていた時の心身と結合しているのかもしれない。

「わらわら」が生へ転換する際に襲来するペリカンを火で撃つ役割を何時から担っているのかは分からない。元々そういう神官のような役目を持っていた存在だったのか、時空の澱みと混線によってつい近年の出来事が異世界側では大昔からそうだったように曲がっているのか。あるいは大叔父/石が望む何らかの役割を引き受けることで生存の形を得たのか。あまり発想を絡めていくと近親相姦めいてくるのでほどほどで線を引いておきたい。

こうしたことは詳しくは提示されていないので、ジブリ作品における女性の立ち位置、宮崎駿における女性なるものの原像について、過去作品を読解していないと的を当てられない気がしており、深い言及は避けたい。

ただやはり母親姉妹ともナウシカの役回りにはいなかったとは言える。ナウシカという究極の実存者は真人に継承されている。形の上ではインコ王が世界を崩壊させたが、真人が世界の継承を拒んだ時点で、遅かれ早かれ大叔父の世界は滅する運命にあった。それは「ヒミ」の消滅を意味するはずで、崩壊直前に真人らと別の扉を選んだヒミは、今度こそ戻らない絶対的な「死」をゆくことになる。この点は「もののけ姫」で選ばれたシシ神なき未来、エボシの選択か。

気になるのは、出産が近付いて弱っていった夏子がなぜ塔へ、異世界に招き入れられたのかだ。真人が「血の繋がり」により継承者としてアオサギと塔に誘惑されたように、新たな命を宿したことで、自己の意識の効かないところで強力に引き寄せられたのだろうか。塔/石は継承者の可能性のあるものをひたすら無意識に呼び寄せる、まるでウイルスが意思もなく変異と自己増殖を繰り返すようにして・・・特に世界の存続が危うい状況であれば猶更。そう思うと、夏子が宿した胎児は、真人が試練に耐えられなかったり継承を拒絶したときの生存上不可欠な、更に次の継承者としてストックしておくべきなのだ。まるで皇族の家系図のように生まれる前からリストアップを続けてゆく。

そこで異世界側で子供を産んだ場合には、その子は一体どういう存在になっていたのだろうか。あるいはただ生命力を失って異世界側で死ぬ/永遠に死ねずに狭間の存在となってしまうだけなのか。人間が、心を別の世界に置いたまま身体だけ生きるという、永遠に虚ろな存在となる可能性についても、原作版ナウシカでは語られている。夏子はそうなる可能性があったのではないか。

女性らを軸に物事を考え始めると、やたら謎があり考えがぐるぐるする。それは本作で試みた世界の秩序や継承の話から「外れた」ところの話題になるためだろう。「石」が果たして誰が作ったものか、これこそナウシカにおけるシュワの墓所のように、こちらから見えない先の次元にいた人間たちが作って継承させた「知」の伝達装置だったら相当にまずいことになる――太平洋戦争や東京大空襲すら偽造の歴史、超文明の計算事項ということになるので、トンデモを回避するためこのへんも棄却しておく。

◆余談(パンフはまだです)

なんか書いても書いても答えがないので気持ちが悪いが、たいへん良かったことは間違いない。良かった。真人さんたち一家が戦後も幸せでよかったです。よかったですね。

上映後、「わからん」「わからんかった」と呟く若い観客がいて、そら、そうやろうと思った。分からなさを分かって楽しむものという感じがある。分からなさとは、全てを分かることを断ち切って「終わり」を迎え入れ、その先へとゆくことなのだ。昔、「もののけ姫」を映画館で観た時も、わからんわからんと言う人がおり、私自身もよく分からなかった。今度は違う。間に合った気がした。

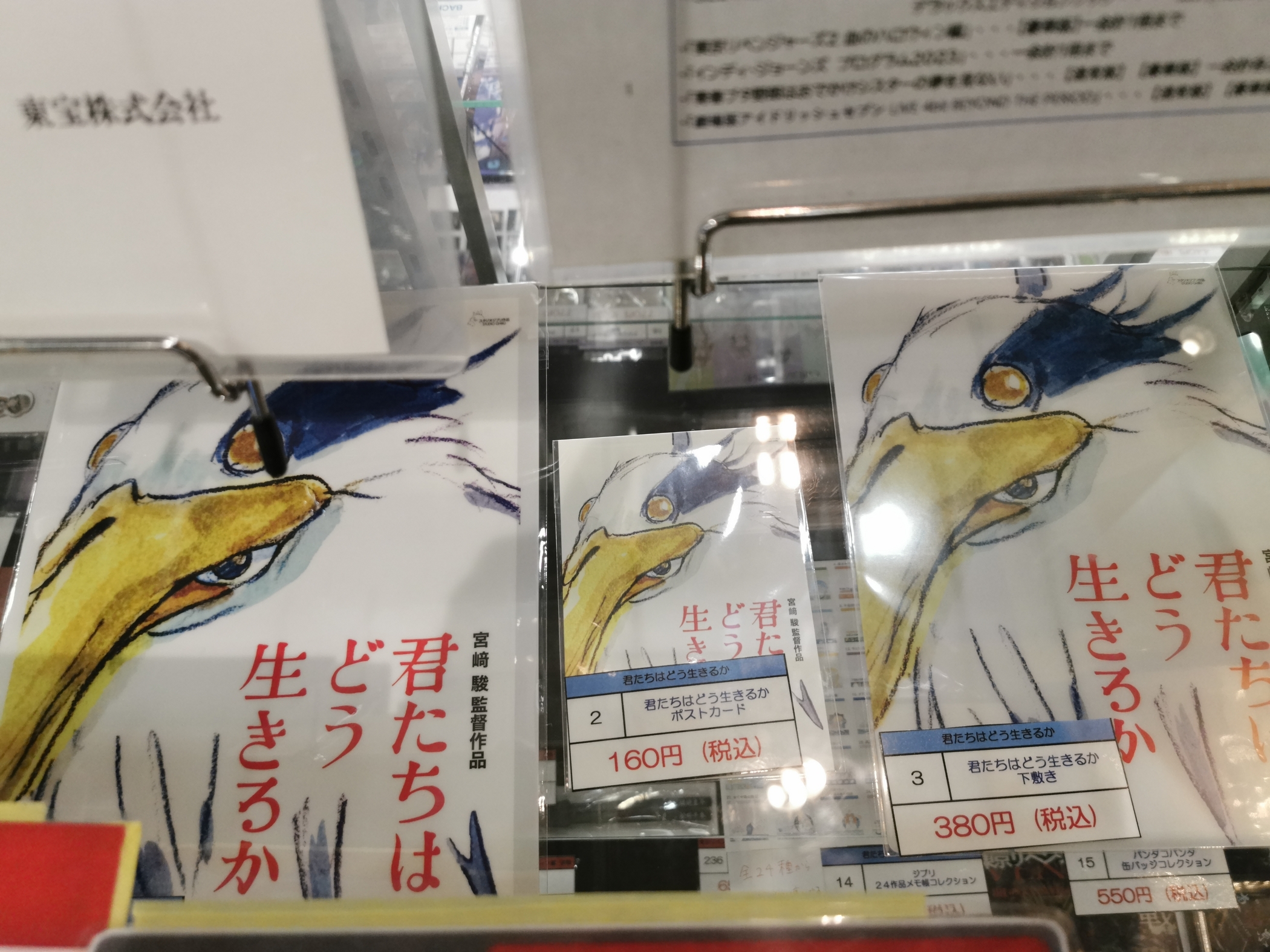

参考資料を押さえておかねばとグッズコーナーいきます。パンフレット、大した情報量がないし、どうせネタバレ行き渡った後にどこかの気の利いた雑誌で宮崎駿ロングインタビューとか載るんだろうけど、現時点で最速の情報源としてはパンフ、

なんやな下敷きとポストカードと・・・ あん?

劇場パンフレットは、上映劇場および通信販売にて、公開日からではなく公開後発売予定です。

( ´ ¬ ` ) あかんて。

情報統制徹底しすぎやああああ

これ次に映画館来た時には売り切れてて手に入らへんパターンやないか。

あぶないぞこれは。映画館なんて1回2千円もするような高級娯楽、そないに来れますかいな。むりやて。

最後はめられた感があるが、まあ、トランスフォーマーかガンダムSEEDでも観に来たらええんかな。時代がわからん(前者は8月、後者は来年1月に最新作が発表予定)。

ともかくも、「何年か待ってたら宮崎駿がすごい作品を作ってくれる世界」が、もう終わろうとしている、それは82歳という年齢からもリアルに終わりとしか言いようがなく、本当にこれが最後だったのかも知れない。

という実感を込めて、観ることができ、その変な感情がリアルだったので、あれでした。うぐう(泣く

ジブリ映画はEVAやドラクエなどと同じ、この「世界」の重要な構成要素であって、それはアメリカにおけるマクドナルドやコカコーラみたいなもので、それが来ない日が来るのかと思うと。泣ける。うぐう(泣く) ただ、ドラえもんのように社として作っていくパターンはあるよな。そうだね。ううん。ああっ(複雑な心境に陥る)

( ´ - ` ) 完。