海にまつわる名前の付けられた作品が多く並ぶ。そしてそれらは古くから伝わる「型」を用いて作られた、時代を超えた造形作品である。「海」とは何なのか――

京都祇園の「ZENBI」は、老舗の和菓子屋「鍵善良房」が運営する美術館で、小ぶりながら密度の高い、京の伝統的な風情を備えた空間である。今回はナフタレンで小物やキューブを、時間を凍結させる作品でお馴染みの宮永愛子の展示だ。何必館、祇園の商店街あたりを歩いていたらチラシが貼られていて、半透明の猫のオブジェに清涼感を覚え、そのまま観に行ったのだった。初夏ですから。ええ。

清涼感もさることながら、かわいくて、透明感があって、しかし(しかも)超然としている。この3点を併せ持ったものは心惹かれる。もしかすると前2点を底辺として三角形の頂点として超然さが生まれるのかもしれないが、超然というのは時を止めるということだ。あまりよく分かっていないが、宮永作品というのは超然に位置しているから、分かっていなくても察して感じることが可能なのである。言語化せずして伝わるものがあるからこそ超然みがあるとも言える。それは私の重大な関心事である。わああ。

◆1F_坪庭、中庭

「ZENBI」1階は歩くと小さな庭のしつらえに出会う。まず入口を通ってすぐの入館受付のすぐ傍にガラス張りの小さな坪庭があり、それだけでも清涼感があるのだが、白い半透明の猫がいる。かわいい。

受付で入館料(本展示は一般1000円)を支払い、振り向いて奥へ歩みを進めると、やや広い中庭が広がっている。ここにも半透明に、外の光を透過する丸い猫と、その視線の先には丸い水鳥がいる。かわいい。

小さな館内の至る所に作品があり、中でも猫や水鳥が気ままに好き勝手な場所で寛ぐように点在している様は、日本画を現実に起こしたようでもある。足を向けた先、目を向けた先の一つずつに、小さなものたちとの出会いを見つけ出していく。かわいい。かわいいしか言うてません。宮永愛子でかわいいを連呼するとは・・・?

これまで出会ってきた宮永愛子の作品は、ナフタレンの結晶を透明な樹脂で封じた作品である。それらは現実のものとは思えないほど儚く、消え入ることを宿命付けられた「形」を停止させた、刹那の儚さに満ちていた。まさに雪の結晶が溶ける直前、時間の経過を止めたような、形としては確かに今そこにあるけれども、直に触れる――物理時間の流れを再開させることは許されず、もし封を解いて触れたならば即座に消え去ってしまうような。そんな時の流れの生存と消滅の踊り場を示すような世界観であった。

つまり「かわいい」と表するような代物ではない。儚さと永遠を洗練で固めたような作品世界なので、鑑賞時に「かわいい」と漏らしたことがないのである。

だが今回のガラス製の動物らはかなり肉厚で、タフな体を備えている上に、可愛い。ナフタレンの代表作とは毛色がかなり異なる。

水鳥の解説の素材欄を見ると「ガラス、空気(東山窯の石膏型を使用)」とある。解説によると、宮永愛子は京焼の陶芸家、初代・宮永東山(みやながとうざん)の曾孫にあたり、彼の開いた「東山窯」に遺されていた石膏型を用いたのがこれらの作品で、およそ100年の時を超えて今ここに姿を現している。

時の流れを超える、という点ではナフタレン作品と共通していると言えるだろう。今ここで流れている時間の流れを結晶化によって積み上げ、止めて見せるのがナフタレンの作品なら、これら東山窯の型から作られたガラス作品はワープ航法のように、時間軸の二点間を折り曲げて遠い過去を「今」へとイコールに持ってくる。そうした時の超え方の違いを見ながら「かわいい」「かわいい」を連呼した。かわいい。

◆1F_展示室1

庭と対比的に展示室はシックでシリアスだ。展示ケース4本のうち2本は工芸品、2本は宮永作品という取り合わせで、コントラストと調和に満ちている。

宮永作品は雪が積もったような、お馴染みのナフタレン作品だ。神秘的な緊張感が漂う。

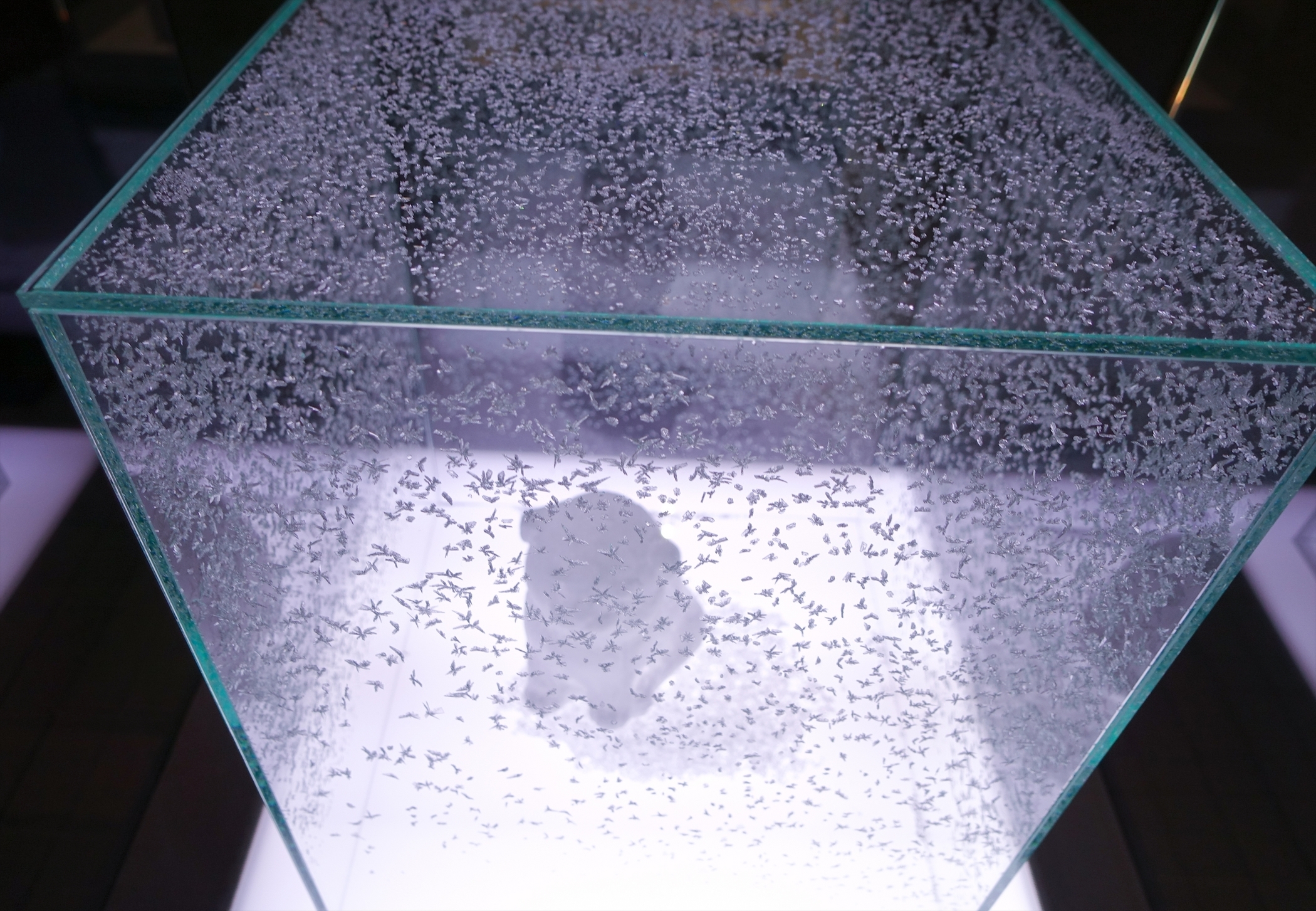

《くぼみに眠るそら ―大黒様―》と《くぼみに眠るそら ―仔犬―》である。ナフタレンの結晶の向こうにオブジェがいる。カメラのAFは結晶に阻まれ幻惑されて、主体のオブジェを直視できない。人の目からでもかなり厳しく、ケース中央の具象物こそが作品と認識されるが、コンピューターからはこのケース全体が像=作品と認識される、そのギャップが興味深い。会場で撮った記録写真の多くはピントがケースの手前にあってオブジェが見えない。

そのフォルムはやはり丸みのある可愛いものだ。この型も「東山窯」の石膏型を使用している。時代の古さをまるで感じさせない。白、透明、結晶は時間軸の尺度を超えるのだ。

黒田辰秋《朱漆振出し》《青貝入尾張茶器》などの工芸品が展示室に並ぶ。違和感がない。工芸の知識が皆無なので年代ごとの様式など分からないのだが、これらは江戸時代ぐらいから伝わったものだと思い込んでいた。1930~60年代に作られたもので、あまりに時代が近かったのが意外で、こちらもこちらで時代を超えた何かがあるように思われた。

宮永作品も扱われる場は現代美術のフィールドではあるが、今作の由来は100年前の工芸品であり、根の部分は黒田辰秋と同じところにある。調和を感じたのは当然だったのだ。

◆1F_階段前

本展示で最も見惚れた作品が《くぼみに眠る海 ―熊―》、元は通常の熊なのだろうが白いガラスのためシロクマにしか見えない。足が簡略化され顔と胴体だけのため、かえって顔と首、背中にかけてのラインがリアルだ。抽象化によって生きたシロクマとなっている。なんともいえない首筋から背中のラインと膨らみがたまらない。この熊が型の「くぼみ」に眠っていたということか。では「型」とは?

水屋棚の下には物が入れられるが、大きな水槽のような《海をよむ ―水屋棚―》が格納されている。かなり低い位置にあり見づらいのと正面から見るとあまり物が見えないが、角度を変えてデジカメを棚の奥に向けるとコウモリのオブジェが多数飛んでいることに気づく。海沿いの夕暮れの空に舞うコウモリの群れを思わせる。

隣接するミュージアムショップでは同じ形の特製和三盆が売られている。実は順序が逆で、蟹や蝙蝠は「鍵善良房」の所有する江戸末期~明治初期頃の菓子木型を用いて作られた作品である。時代が交錯する。蟹も蝙蝠もとてもかわいい。かわいいしか言ってない。ええんや。

◆2F_展示室2(手前)

2階の2つの展示室ではかわいい動物キャラクターから様相が少し変わる。抽象度の高いガラス作品《ひかりのことづけ》が多数置かれ、時間の流れの硬化、記憶と音を封じ込めた場という印象が強まる。

透明なガラス体になぜ音を想ったのかは分からないが、光を吸い込んで厚みの中に抱えるそれらを眺めたり覗き込んでいると、視界/光の屈曲が五感に効いてくるのかも知れない。展示ケースの内だけでなく、その外の床にも置かれているという調律と破調に感覚が影響しているのかもしれない。見ていると聴覚に似たところがざわめく。

凝集されて留められた光は、時の流れを歪められ圧縮された姿とも呼べる。光が集まり厚みを持って質量を宿すときに、時の流れが行き場を求めてくぐもった音を立てる。この先にあるべきもの、来たるべき世界が予兆のままに留まり、何重かの何回転かを繰り返すうちに光の進行は過去のものと見分けがつかなくなり、大昔の記憶の世界をも錯視させる。それらの動きが渦巻いて音を立てて見える。

《そらみみみそら》はスカイブルーの涼やかな陶器だが、解説では「サウンドインスタレーション(陶、釉、ミクストメディア)」となっている。陶器と釉(うわぐすり)とを別個に挙げているのにもまた由来がありそうだが、それ以上にサウンドのあたり、音が鳴っていたかどうか記憶が定かではない。器がガラス板に載って宙に浮いてるのを、中華の出前の器を回収する機構のようだ等と思うがあまり色々と見落とし(聴き落とし)ていたかもしれない。

◆2F_展示室3(奥)

奥の展示室は1階と同じく黒田辰秋の工芸品と宮永愛子とが混ぜ合わせで提示される。黒田作品は1930~40年代だというが、19世紀の品物だと思いたいぐらい風格がある。実際鑑賞している時には江戸時代後期のものだと思って見ていた。そこに、宮永愛子の結晶、ガラスが自然と重なる。もう時代区分はあってないようなものだ。江戸だ明治だ大正だ。この近現代の100年間が混然となる。わああ。

秀逸だったのが黒田辰秋《朱漆箱膳》に載った宮永愛子《海をよむ ―鍵―》だ。「鍵善良房」の自在鉤を使用しているのだが謎めいている。ガラスでもナフタレン結晶体でもない。気体なのか固体なのか? 紙(蝋紙)が鍵の形に膨らんでいて、その凸面を切り取り線のように糸が点々と通されている。蝋紙のぬめりのあるツヤが生々しい。

長らく保管されてきた新品未開封の商品のように、鍵善良房の古き過去を封入し、封が切られるのを待っている。かつ、この先も封は守られたまま継承される。鍵の形をしているが、鍵としては使えないだろう。伝統と記憶の姿を形に現わしたような作品である。

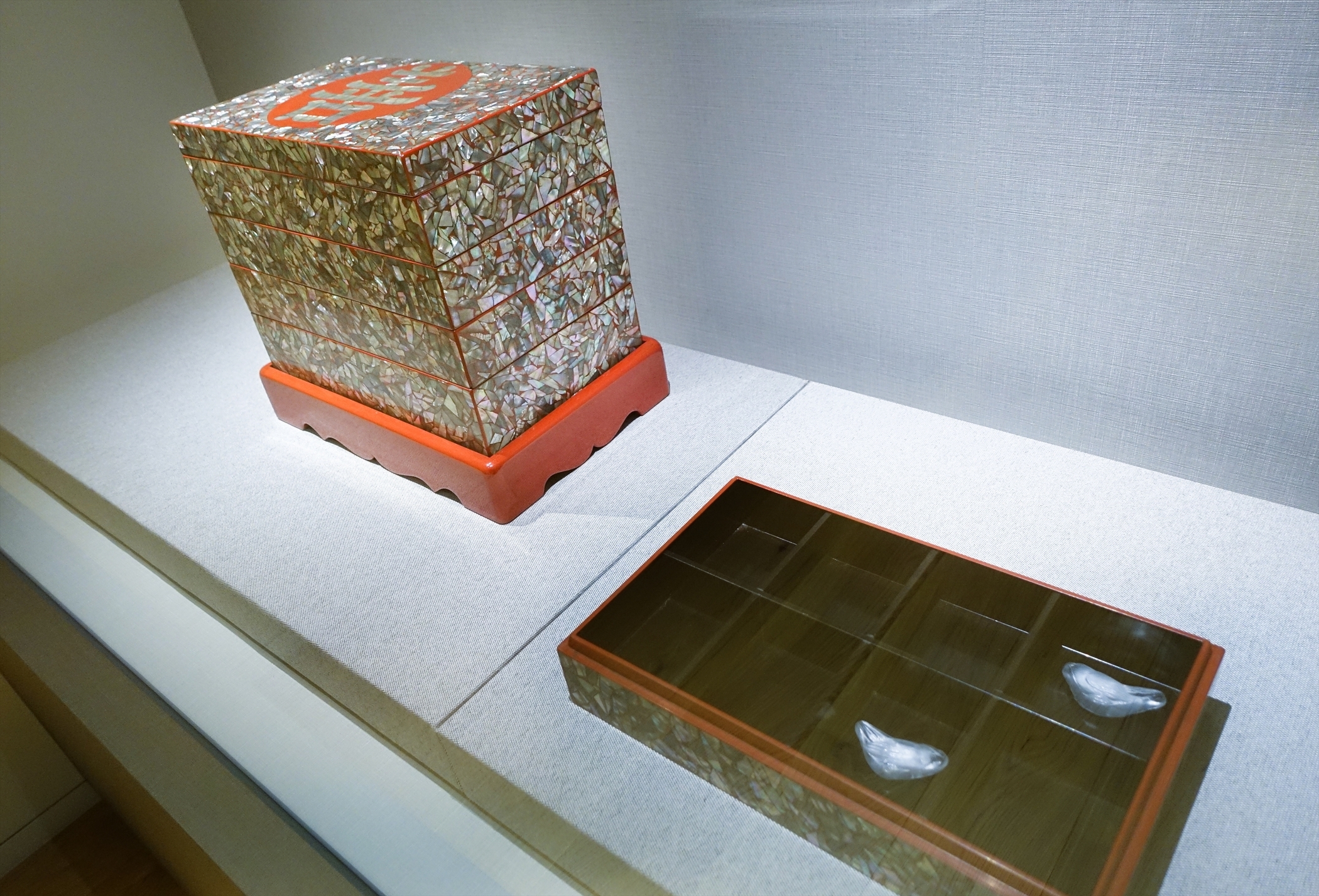

螺鈿細工の菓子重箱やくずきり用器の煌めきの見事さに目を奪われていると、ここぞとばかりに菓子のふりをして箱に入り込む宮永作品《海をよむ ―鳥のつがい―》、これも「鍵善良房」の菓子木型から起こされたガラスであり、時の流れを超えたものだ。かわいい。菓子とは何か、型とは何か、創作においてはどちらが実体/本体であるか。型さえあれば「実」は幾らでも「複製」できる。型は唯一であり実=菓子は不特定多数である。だが菓子と違って本作では型から生まれたこの物体こそが唯一性ある「作品」本体なのだ。こうした問いを重ねていくことで小腹が減り、甘いものが欲しくなるのである。

やばいぞ。めちゃくちゃ美味しそうなの置いてる(´・_・`)

目に毒やぞ。あかん(´・_・`)

左の、模様の刻まれたこん棒のようなの(語彙に問題がある)が《菓子木型(鍵善良房所蔵)》、気泡入りの透明なくず餅のようなのが宮永愛子《海をよむ ―蟹―》と《海をよむ ―蝙蝠―》。型と、型から新たに生まれた、菓子を象る記憶の彫刻。こん棒のような木型のほうは実に推定年代が1860-1920年頃となっていて、一体いつ作られたかも曖昧で(工房で放置されていたのだろうか?)とんでもなく遠い過去なのだが、こうして綺麗に展示されているとまず古いものに見えなくなり、むしろ2023年に制作された宮永作品の方が古風で、遠い昔に作られた骨董品に見えてならない。時間間隔が狂わされる。

同じく1900年頃の制作物と思われる《石膏型(宮永東山窯所蔵)》は本展示の隠れた主役かもしれない。この「型」が時の流れの中で生き残っていたからこそ今回の作品は生み出されることが叶ったわけだし、宮永愛子という著名な現代美術家の世界観とルーツについてしかと語る証人となった。型さえあれば時代を超えてその「実」がコンテンツとして、形を変えて幾らでも生み出されるのは非常に面白い。そこに職人、クリエイターの精神性があるわけか。

◆2F_その他

他にも、図書スペースや部屋と部屋の合間の床などに作品が無造作に置かれている。この無造作ぶりは何なのかと思ったが、存外、作者が幼少期に過ごした窯の環境:無造作にそこら中に仕事の「型」や作品が置かれて溢れていた環境を反映し、反復しているのかもしれない。2022年7月のミヅマアートギャラリーでの個展に際して書かれたテキストからも、そのような情景を想像させられた。

かわいいかわいい連呼していたら、肝心の展示・作品タイトル「海をよむ」、「くぼみに眠る海」の意を解釈することを失念してしまったが、今回の作品の全てが何処からやって来たのかを思い起こすなら、言うまでもなく100年以上前に作られた「型」である。

「型」という閉ざされた隙間を大いなる過去そのものと見なすなら、そして「形」ある「実」を無限に送り出す間であると認めるなら、まさに「型」の空間は物理的な実寸を遥かに超えた、寄せては返し続ける波を――形ある実をこちらへと送り出し続ける「海」と見なすことが出来るだろう。

そして型から生み出された彫刻たちを鑑賞し見分することによって、その「海」がいかなる深みと広さを有したものであるかを見やり、読み、辛うじて掴むのだろう。

海が尽きることはない。

( ´ - ` )完。