T.I.P(TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY)が主催する「写真集を読む会」に、ゲストとしてオンライン参加しました。

T.I.Pの鈴木雄二さん(以下ユージさんと呼びます。)とともに、熊谷聖司作品、特に近年の写真集について、他の著名な写真家・写真集と照らし合わせて読み解きを試み、最後は熊谷聖司さん本人と話して〆るという会。1時間あっという間でした。アッ。

自室で写真集をちりばめてオンライン参加しているようす。あっあっ。

- 1.イベント概要とか

- 2.紹介した写真家・写真集

- <ユージさんセレクト>

- ◆トーマス・ルフ:東京国立近代美術館・図録(2016)

- ◆ヴォルフガング・ティルマンス:『Your Body is Yours』(国立国際美術館図録、2015)

- ◆横田大輔:『垂乳根』など

- <hypernekoセレクト>

- ◆森山大道:『オン・ザ・ロード』(国立国際美術館図録、2011)

- ◆中平卓馬:『原点復帰―横浜』『Documentary』『PROVOKE』

- ◆(追加)Wolfgang Tillmans:『Your Body is Yours』(国立国際美術館図録、2015)

- 3.熊谷聖司さんを交えてトーク

- 4.写真集『MY HOUSE』と『RE FORM』について

1.イベント概要とか

「写真集を読む会」で熊谷聖司作品を取り上げたのには2つ理由があって、

一つは最新作『RE FORM』が、前作『MY HOUSE』(2013)とのセットで話題になっていること。

もうひとつはT.I.P併設の「72Gallery」でちょうど「熊谷聖司ゼミ 〜チェキを利用した実験的な試みのプロセスと表現の可能性を学ぶ〜 5期」展示があり、この日は熊谷氏の講評があったためです。そのまま流れで参加できますという親切設計です。

チェキのゼミいいなあ。あれ受講生がめっちゃ楽しそうだから良いんだよなあ。

オンラインで60分話した後は、現地組は30分は会場で写真集を手に取って閲覧です。やっぱ写真集は生ですよ。オンラインでは良さの3%ぐらいしか伝わりませんです。与謝野不伝。そんな人いません。はい。

会で紹介した作家は、築地仁、トーマス・ルフ、ヴォルフガング・ティルマンス、横田大輔、森山大道、中平卓馬の6名。

少ないように見えるが、これで2人が早回しでザックリで紹介しても45分使っていたようなので、いかに写真史や写真集が濃密なことか。時間がかかるんすよ。TwitterやYouTubeのようなファスト文化にそぐわないわけです写真。泣いちゃう。

なんでこんなビッグネームばっかり並べているかというと。

------------------------

事前に打ち合わせした際、

「熊谷聖司作品だけを読んで紹介しても、熊谷さんのこと知ってる人にしか伝わらないのでは」「そういう人はもう既に『RE FORM』買ってる」

という話で、「まだ熊谷さんのことを知らない人にも写真集を手に取ってもらいたい」とユージさん。

一方で、「熊谷作品はスナップのようでただのスナップではない」「むしろスナップでは括れない」という実感が物凄いため(※いつも頭をかかえてゐます)、いわゆるスナップ写真家よりもむしろ、「写真の自立性」を問うたり、写真文法にメタな問いかけ・挑戦を行っていった写真家の功績が参考になるのではと話しました。「これそのまま流したらいいんちゃいますかね」「いやまあ」

打合せから約2週間の間、「写真とは何なのか?」と、壮大な問いの旅が始まってしまい、一から勉強しなおすことになるのだった。それをいいことにblogを完全にとめた。並行作業ができない難儀な人間なんであります。

そうして「写真集を読む会」に至る。わあい。

2.紹介した写真家・写真集

当日お互いに紹介した写真集をリストアップしていきましょう。ユージさんが喋ってる途中で、自分の紹介する本を改めて探しに行ったりして、やや不確かです。だいたいで書いてます。あとユージさんのコメントではなくほぼ私見をメモってます。自習に近いす。

なおトークの進行や内容とは別(関係するのもあるけど)ながら、どういう写真なのか紹介するのに参考リンクを貼っておきます。画像を見たら何となく伝わるんではないでしょうか。

<ユージさんセレクト>

4名の写真家の紹介。なんかえらく高価な写真集を多数持ってはるので、いいなあと思いました。やばい。

※基本的に写真集は「あとで買う」が通用しづらいです。のちのち話題になるような写真集は部数が少なかったり、ファンがついてて市場からなくなり、後から欲しいと思ってもすぐ絶版で、すぐ値段が跳ね上がり、すぐ諭吉レベルになります。横田大輔なんかは大量に刊行してるのに部数が少ないのか、すぐ売り切れになります。コレクター多いんかな。写真史レジェンドの過去の名作は、復刻版が出るのを待つしかない…。

◆築地仁:『写真』(2015)、『写真像』(1984)

都市の風景をクールに撮ってる印象があったが、これらの作品では、都市の建物や柱や手すり、屋根のフレームなどコンクリートと金属的な造形物のフォルム、重ね合わせ、配置の妙を撮り、白黒で造形美を現わしている。

写真の本質に迫ることを標榜し、「写真の自立」を目指した写真家として取り上げられた。うちには写真集がなく、雑誌『IMA』25号(2018年秋)『日本写真のDNA』特集で上記リンクのような作品を数点見ただけだったので、「レンガーパッチュ大先生を平成に召喚したような機能美かなあ」と思いつつ「へえ~」と聴いていた。

と思ったら評論雑誌『写真空間』1(青弓社、2008年)の写真展評で、金子隆一が築地仁「垂直状の、(領域)・07」展に触れて、築地の写真姿勢についてまとめていた。『写真像』の制作過程では築地だけでなく金子隆一、装丁家の菊池信義の3名が密な共同作業を行い、「純粋な写真は可能か」、「新しい眼の思考を形成しうるか」というヴィジョンを持とうとしていたという。

70~80年代の築地は『これまでの写真と断絶したところで写真を成立させる』とよく言っていたそうだが、これは先行する東松照明、川田喜久治、森山大道、荒木経惟らが、社会的な現実と深く関わりながら写真を撮っていたことを念頭に置いたもので、それらと切り離したところで自身を「写真という枠組みそのものとどのように関わるか」と対置していたのではないか、という。

( ´ - ` ) なるほど~。

(←写真集ほしくなってきている。)

◆トーマス・ルフ:東京国立近代美術館・図録(2016)

ルフこそゼロ年代以降の「写真」をハチャメチャに開拓した第一人者であろう。ポートレイト、報道写真の画像の引き延ばし、暗視装置写真、警察のモンタージュ写真、ポルノ画像、JPEGのデジタル画像、NASAの公開画像データ、3Dプログラム上のフォトグラム・・・ 東京近美の展示を観に行った際、私は感動というより「よくここまで手広くテクノロジーを盛り込めるもんですね、、」と呆れてしまった。天才の多弁な奔流は凡夫の器を軽々と打ち壊す。

そんな多彩な作品の中でも原点であり、有名で、かつ最もオーソドックスに「写真」を扱った名作が『Portrait』シリーズだろう。本会ではこれを紹介。

図録の解説を引用すると、人物写真を24×18㎝という常識的なサイズで展示したところ、友人らは「これは誰それだ」と写っている人物が誰なのかを話題にした。しかしサイズを極端に巨大化(210×165㎝)すると、「これは誰それの巨大な写真だ」と、写真を見ていることに自覚的になったという。この「写真」というフォーム自体への意識はまさに「写真でしかできないこと」への探求の嚆矢となっている。

◆ヴォルフガング・ティルマンス:『Your Body is Yours』(国立国際美術館図録、2015)

みんな大好きティルマンスです。この人も本当に息が長いしシリーズが多い。昔/90年代にはセクシュアルな瑞々しさの漂うスナップ?ポートレイトが主だったが、ゼロ年代頃からミニマルな抽象画のような作品に切り替わった。デジタル化、DTP化、Web化を受けて、カメラを用いた写真撮影をやめ、ルフのように「写真」「像」そのものに向かうようになる。

ユージさんからは『Paper Drop』シリーズを紹介。文字通り紙(印画紙)だが・・・これを紙と呼んだところで何も事態は進まない。光なのか物質なのか、平面なのか立体なのか、彫刻か光景か、、様々な要素が折り重なって同居している。

そして『Freischwimmer(フライシュヴィマー、自由な泳ぎ手)』。ノーカメラ作品の代表格だ。暗室作業の化学的な工程を印画紙に焼き付け、それをスキャンし大きくプリントしたもの・・・と何度聞いても実感が追い付かない。最初見た時は人の髪の毛か、赤チンのように色のついた薬滴を落として撮影したか、泳動する細胞や核など微小構成体を撮影したものと思っていた。

どれも「写真」に本来ある「被写体」「テーマ」「背景」みたいな定番の構造が溶けていて、これを「何」だと指定することができず、撮影や現像、プリントという写真的手法の内側に迫るアプローチをしている。

◆横田大輔:『垂乳根』など

現在、「写真」とは何かを最もラディカルに問うている代表格だ。2019年度・第45回木村伊平賞を受賞している。つい先日(1/20)ふげん社から発刊された雑誌『写真』創刊号でも、冒頭の特集は横田大輔の作品とインタビュー記事だ。また、創刊記念の個展「Room/Untitled」も同社ギャラリーで催されている(~2/6)。日本写真界での生き馬の目は、横田大輔なのだ。ただしその目は外界ではなく目そのものを映しているのだろう。

多岐にわたる活動の主なものを超簡単に言うと、「写真の物質性を極端に揺さぶり、増大させて可視化させる」と言えるだろう。極端な高温で現像する、撮影とプリントとスキャンと再撮影を繰り返す、その合間に加工の手を入れる、未撮影のフィルムの束を熱湯で現像して乳剤を溶かす、ワックスがけした紙にプリントした写真をグシャグシャにして山のように積み上げる、積み上げた写真を燃やす・・・そして並行して多数の写真集を発刊し続ける、など、行為の多彩さは追随を許さない。

写真には、何が写っているかという被写体や指示性よりも、像の現れる・現れたという現象自体が扱われている。「写真」プログラムの開発者コード画面をひっくり返して吐き出させている感じだ。通常の写真がこうして目に見えるWebページとするなら、横田作品はソースコード画面をいじりまくっている様と、いじった後どこまで「Webページ」が耐えうるかの限界地を試しているようなものだ。

質感はザラザラ、ゴワゴワした、夜の海の中に潜っている・・・光の開けることのない写真の「像」の中にいるような気分がする。素人受けしないし、写真愛好家にとってもとっつきにくいと思うが、生で見ると写真史のことなど知らなくても率直に衝撃や感銘を受けるだろう。事故現場のような力を湛えている。

また、荒々しい直接物理的なアプローチだけでなく、写真の中に細かい・しっかりとしたチリやノイズが映し込まれた、記憶とも現実とも付かない静かな物理的アプローチの作品も多い。

ユージさんが写真集『垂乳根』について解説してる動画を出してはるので、これを観るといいですよ。

( ´ - ` ) ユージさんの解説が全然載ってなくてすいまへん。メモ取る余裕なかったんですねん。

<hypernekoセレクト>

私からは2名+1名の紹介です。

◆森山大道:『オン・ザ・ロード』(国立国際美術館図録、2011)

レジェンドですよ。くああ。写真をやったことのある人なら、知らない人・見たことのない人が逆にいないであろう、あのレジェンドですよ。ゲーが出るほど皆さん見てますよね。ゲボッ。どの写真集を紹介するか非常に悩んだ結果、図録でさらっとやりました。ゲボッ。

熊谷聖司作品とは全く異なる「スナップ」なので、これまでなら一切触れる必要はなっかった

のだが、昨年公開された映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい』で、世界で初めて写し取られた写真とされるニセフォール・ニエプス『ル・グラの窓からの眺め』(1827)に対する深い敬意が表されており、その「光の記憶」こそが、自分の写真(家)の根源である、ぐらいの話が出ていた。

寝室の壁にでっかいル・グラの写真飾ってるわ、その写真を映画パンフレットの最終ページに載せているわで、どうもこれは今までの森山大道観を根底から見直さないとだめだと慌てたのでした。

この話は、以前から著書や作品で繰り返し繰り返し言及していることなので、特段珍しい話ではないのだが、普段の「都市ストリートのスナップシューター」の姿が先行しすぎていて忘れがちである。私も完璧に忘れてた。

この本の182ページあたりを読むと良いです。

「ニエプスなんや…」と、改めて、森山大道の射程がこちらの思っていたレベル(ストリート・都市の表層、プリントの技巧、印刷物、etc)より遥かに深遠だったことに戸惑いつつ、映画の感想をブログをしたためたりしました。

ニエプスだけでなく、ウジェーヌ・アジェ、ウィリアム・クライン、安井仲治・・・など、多数の先行する写真史上の重要人物の構図やモチーフなどといった「写真の記憶」を織り込んでスナップしていることも、最近になってようやく分かってきました。わかるのがおそい。はい。

この大道―ニエプス回路を知るのとちょうど同時期(私が映画を観るより半月ぐらい早く)、熊谷聖司さんが大阪で写真集の個展『眼の歓びの為に 指の悦びの為に この大いなる歓喜の為に わたしは尽す』を開催していて、展示とトークの内容をまとめてblogを書いたんですね。

ほしたら数日後、熊谷聖司さんからメッセージが送られてきて、

『俺もタシロ君も誰でもニエプスのあの写真とダイレクトに繋がっているのです。その事を思い写真を撮るだけで良いのです。細分化も含めて全てはニエプスと繋がっています。』

『今年その事が来ました。』

『全て受け入れてます。』

という。

受け取った当時は「はあ・・・」「ニエPっすか・・・」ぐらいのノリで、まったく実感が追い付いていなかったのです。が、上記のように森山大道の映画が直後にリンクしたため、「あれ?」「大道もニエP言うとるやん」「二人ともめっちゃ言うやん」「これはえらいことなんでは」と思いつつ、それを考える機会を持つこともなく今日に至っていたわけです。

熊谷聖司と森山大道とが共に見ているものと、根本的な違いについては、また大阪で写真集『RE FORM』個展が2月にあるので、その鑑賞録を書く時にでもアレやアレやでアレしたいと思っています。できるんかよ。わからん。

◆中平卓馬:『原点復帰―横浜』『Documentary』『PROVOKE』

( ´ ¬`) 「写真」の世界に、生きながらにして最も深く立ち入った人物、として伝説化している中平卓馬です。まともに向き合うのたいへんや。

活動を大きく3つに区切ると以下のような感じでしょうか、

①『PROVOKE』(1968-69)、『まずたしからしさの世界をすてろ』(1970)までの活動:写真というメディアの意味やメッセージ性を徹底的に批評・破壊していく時期

②『なぜ、植物図鑑か』(1973)、『決闘写真論』(1977)のように、批評が自己に向いて、詩的・私的な表現を取り払わねばと追い詰められていく時期

③1977年夏に倒れて記憶を失って以降、「素朴な写真家」として蘇り、本当に植物図鑑的な写真を撮るようになった時期。カラーの縦位置写真が主。

私が注目しているのは③。この『原点復帰―横浜』は2003年、横浜美術館で催された展示の図録で、③1993~2003年までのカラー縦位置写真をメインに、①・②期の作品も少しずつ織り交ぜられていて、資料としてたいへん良いです。

中平と森山大道と二人して、60~70年代の「写真」への迫り方は、当時の学生運動、政治への闘争の熱を帯びたもので、まさに体制に対する「運動」の面が強かった。そしてグラフ誌や報道、広告で流通する写真(=対応する真実がある)、VIVO世代のようなパーソナルな物語と結び付いた写真――政治・商業・私的な「意味」を解体した写真、写真しかない写真、新しい思想へ向かう写真を追究していた。

結果、何も写ってないぐらいに文法は解体され、二人はやり尽くし過ぎて自分たち自身に追い込まれ、特に評価もされず、「アレ・ブレ・ボケ」という言葉が写真史に残るまでになる。

雑誌『PROVOKE』全3巻は伝説の品だったけど、2018年に2手舎さんが「完全復刻」してくれました。わあい。サイズ等の再現にめちゃくちゃこだわったとのこと。

③期の写真は異常なまでに即物的で、単一のモノそのもの(樹の幹とか蛇とかホームレスのおっさんとか植物とか)がドンと画面中央にある。これはもう何とも言いようがないぐらい「モノ」しかなく、言葉や意味が介在できない。だが強烈に、それを見据えて撮っている中平本人は視線の原点としてそこに、一対一で在る。中平の私性はなくとも、被写体に転移したその視線の強度として「在る」。このあたりの構造は熊谷作品とは大きく異なると考えています。

◆(追加)Wolfgang Tillmans:『Your Body is Yours』(国立国際美術館図録、2015)

ユージさん紹介分はアブストラクトな作品だったので、私からは瑞々しいスナップやポートレイトについて改めて紹介。初期・90年代と、2009年にデジカメ撮影に切り替えて以降に見られる。

日常の何気なさ、軽さ、瑞々しさ、親しい人たち、を無作為に、ユートピア感をもって、なおかつ意味のないような形で撮っているところは、熊谷作品、特に『EACH LITTLE THING』シリーズに近い形態と連想するところでもある。

が、ティルマンスは、天文学大好きっ子、90年代ユースカルチャー(クラブカルチャー)の申し子というだけでなく、世界の政治動向に対して問題意識を強く持ち、敏感に反応する写真家という重要な側面がある。

ハッピーかつ抽象的な、キラキラした感じで、意味を持たないインスタレーション作品は、それぞれが個であるとともにそれ単体では意味を持たないよう、なおかつ連続性や重層性によって、等価な「個人」たちの生存について浮かび上がらせるよう、入念に作り込まれている。

こうした政治的な対応・主張、個人の生存の危機感などは、熊谷作品にはそもそも企図されていないものだ(読み手がそれを読み取るのはアリだとしても)。また、複数の写真を配置・積層して意味を現わす構造についても企図しておらず、基本的には写真集も展示も、熊谷作品はインスタレーションではなく、単体で1枚ずつを見ていくものとなっている。

------------------------

なお、これらの考えをまとめるに当たっては、みんな大好き清水穣『白と黒で―写真と…』を大いに参照しました。私にしては珍しく人の論を読んで引用しました。巨匠を横断する場合は、山脈がデカすぎて、自分の感覚だけでは語れない。。

3.熊谷聖司さんを交えてトーク

最後の15分ほどはご本人が加わっての質疑応答となった。

影響を受けた写真家・写真集については、「森山大道の『光と影』(1982)と荒木経惟『写真時代』(1981~88)だね。これがなかったら写真やってなかった」「中平卓馬はもっと後になってからだね」とのことだ。ビッグネームきたこれ。

他の写真家との関連については、1994年・写真新世紀のデビュー作『もりとでじゃねいろ』(2006年、写真集が発刊)がブルース・ウェーバーのオマージュであるほか、ソール・ライターやウィリアム・エグルストンなど様々な関連が挙げられるだろう。Wolfgang Tillmansについても『gold』に触発された作品が『EACH LITTLE THING』#4にある(金塊の印刷物か広告を斜め上から複写したスナップ)。ネタのオマージュ、引用元は読み手の想像以上に広いと思われる。だが原点の話は今まで聞いたことがなかったので新鮮だった。

なお、森山大道『光と影』は『写真集成』シリーズとして、他の初期作品とともに2019年に月曜社から復刊されている。荒木経惟と末井昭が手掛けた『写真時代』は古本市場でプレミア価格ばかり。。。

ここから写真と記憶の関係について触れられていく。古屋誠一のように自分のことを語る写真家もいるけれど、と前置きしつつ、写真を作る時には「自分個人の記憶は排除していく」「自分からアイデンティティーを手放していく」と語る。

どの作品を見ても明らかだ。『EACH LITTLE THING』の膨大なスナップ(と呼んで良いか分からない)群は、光の膜にうっすら包まれ、人物や日常景との私的な間柄を思わせつつも、そこには何一つとして熊谷聖司という個人との、私的な関係や物語がない。

「写真のみで写真を作り続ける行為」「写真が独立する」という言葉は、「おれもみんなもニエプスとダイレクトに繋がってるんだよ」という一言に凝縮される。あらためて本人の口から聞くと手にとれるような確かさがある。

なお、ニエプスと『ル・グラの窓からの眺め』の何がそんなに重大事なのか、という話は、「そこから写真が始まった」事実の重みというか、外界を、現実を複製した像の世界が、この世に現れてしまったことの一点に尽きるのです。国の生まれた瞬間よりえらいことです、たぶん。そして「写真」はそのニエプスの瞬間を繰り返しつつ更新していった。

この辿り着けない一点、それ以前へと遡ることのできない地点を、勝手に「ニエプスの特異点」と呼んで唸っています。ぐぬぬ。

それ以降の現在に至るまでの「写真」から成るこの世界、この日常世界そのもののが開かれた一点であり、逆を言えば写真世界に生きる我々からは、その一点から向こう側を認識することができないということでもある・・・ ぐぬぬ。

私からは「写真集などで手書きの挿絵を入れてはりますけど、ご自身が写真人間、写真そのものと化した絵が見られる。これはどういうあれで」とお訊ねした。

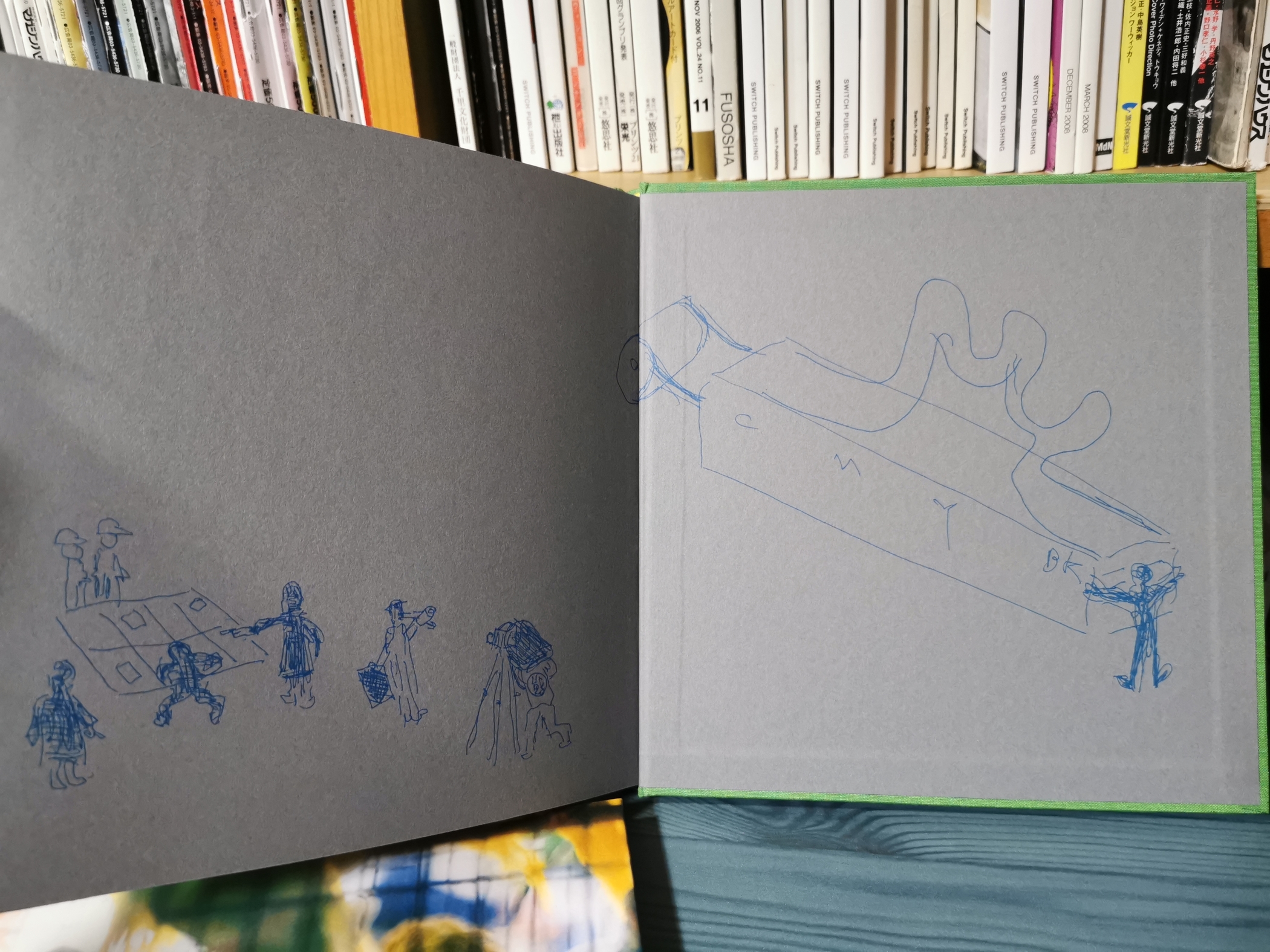

たとえばこれ、

『眼の歓びの為に』裏表紙ウラ面。印刷所や編集の光景を即興描きした絵だが、人間には全く個性がなく、もはや「人間」は写真が生成される機能や工程の一部として、内的なものとして配置されているように見える。

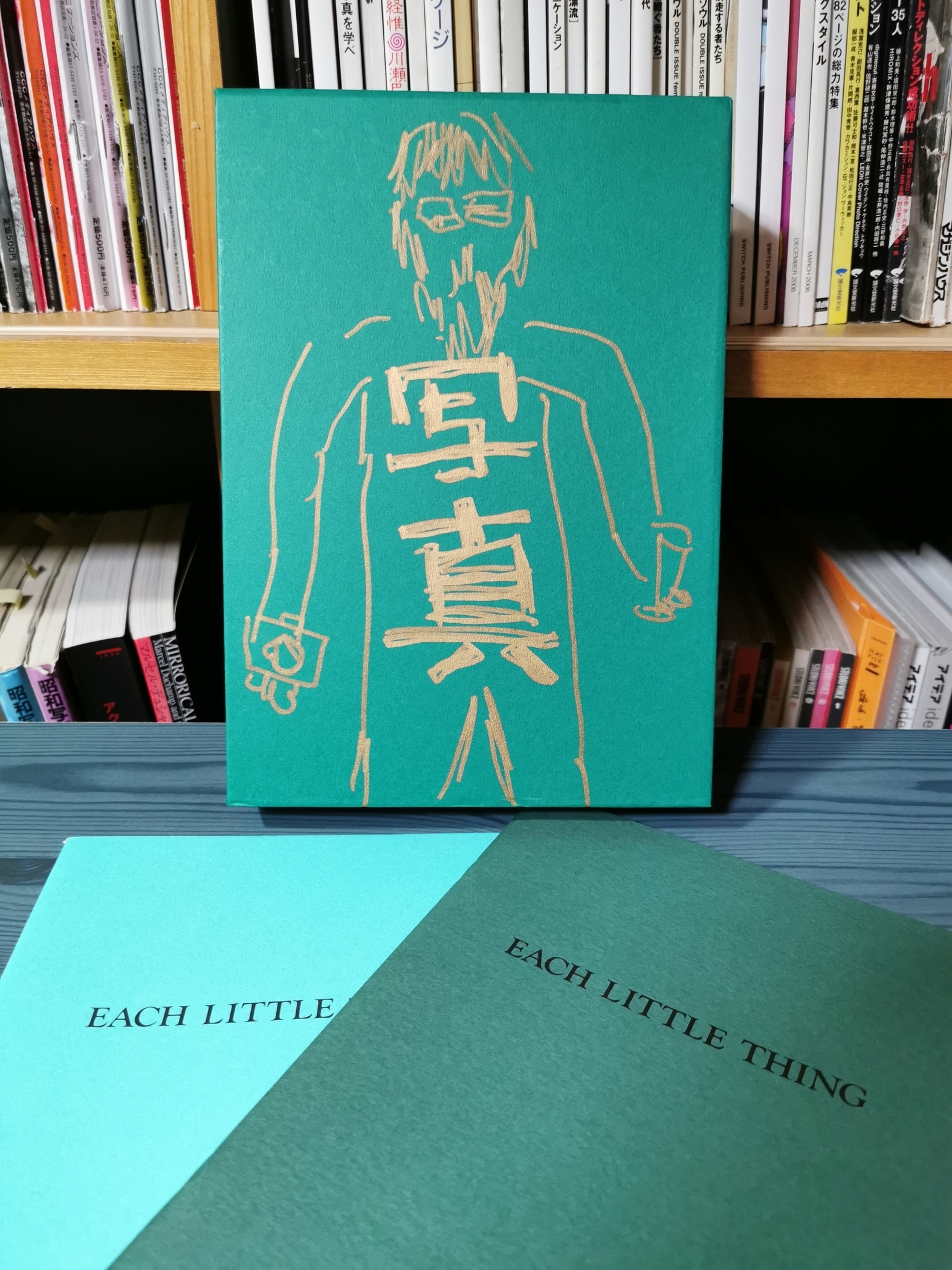

決定打はこれ、『EACH LITTLE THING』ボックス表紙。

写真人間です。ありがとうございました。これ地味に記憶にめっちゃ残るんですよ。熊谷聖司という個体が「写真」と完全に一体化している。「写真」はもはやプリントや印刷物ではなく、カメラでもなく、存在そのものなのだ。

「写真の立場に立って考えてる。」

思っていた通りの、超ストレートな回答だった。「自我はいらない。排除しないと、違う領域に行けない」と。

つまり熊谷聖司にとって「写真家」とは「写真化した人間」である。そこに接続される「写真」とは、写真の歴史や化学的な現象など、全てを含めた総体的なものである。(間違っても職人的こだわりやキャリアや精神論に憑かれた写真家のことなどでは全くない) 写真の総体の原点を考えるとき、ニエプスという名は避けては通れなくなる。

熊谷作品の写真の主語――撮り手、被写体、テーマ性いずれについても、主格が同定できなかったのはそのためだ。

特に近作『眼の歓びのために』(2020)に、主格の不在は非常に顕著だ。

「『眼の歓びの為に』が決定版だね」「すべてを受け入れるって言ったから」

「名前も書いてないしね。タイトルだけ」

「「わああ」」「「ぎゃああ」」

「僕も黒崎さん(写真集専門書店book obscura 店長)と、”熊谷さんは写真そのものだ”と話してました」

「わてもギャラリー・ソラリスの橋本さんと ( >_<)」

このようにしてMeTooだったわけだが、皆さんもそういう感じではなかろうか。写真が写真を撮っている。いや、被写体が撮られているのではなく、写真が自ら現れている。そういう写真集であります。そうなんすよ。だってそうやねんもん(語彙)

展示タイトル『眼の歓びの為に 指の悦びの為に この大いなる歓喜の為に わたしは尽す』、この「わたし」とは誰なのか? 誰がよろこんでいるのか?? 長らくの問いも、「”写真”という歴史的・技術的な総体が求める、喜ばしい目ざわりや指ざわりに応えた作品」という解釈が出来そうである。

そんな感じでトークは終わりました。

4.写真集『MY HOUSE』と『RE FORM』について

せっかくなので勢いに乗って、クラウドファンディングを経て2021年12月に発刊された写真集『RE FORM』について少し触れよう。

これは2013年発刊の『MY HOUSE』の構造を反復し、異なるシチュエーションで撮られた・似たような構図やモチーフの写真を同じページで展開していくという、まさに家をリフォームするかのように見事な呼応・共鳴を見せていた。

『RE FORM』の写真は、『MY HOUSE』の描画のはっきりとした色使いや光の感じに対し、光のとろみ感や現実から少し向こうの距離にあるような文体からして、主格不明な『眼の歓びの為に』に近い位置付けにあるように感じる。私的な記録でも、感傷でもなく、他者・外部のドキュメンタリーでもない。これらは写真による、写真のための写真なのだと見なすことが出来よう。

熊谷作品の主語が撮影者不在の「写真」であるとき、写される側――光と色に満ちた被写体や景色は何だろうか。それらもまた「写真」の大いなる記憶、総体に直結した「光景」や「光体」として、撮り手と撮られる側とは等価に「写真」であると見なすことが出来ないだろうか。

そのとき、『MY HOUSE』とは誰の家なのか、家とは何か、という問いの答えが見えてくる。

「家」とはやはり、写された全ての像、カットが立ち返らざるを得ない起源である。皆が光の記憶の一点へと帰ってゆく、そのことを象徴的に示したタイトルなのだ。両写真集の終盤では、窓の向こうを見やる人の後頭部、列車の車体に映る影、夕方の傾いた日差しの中を階段を降りて、光の向こうへと歩いていく・・・これらは帰路についてゆく人々と思わせる。そしてラストは、車窓から夕日に赤々と照らされる団地群と、その像を飲み込む右端の反射光で締め括られる。

生活者らが自分の家に帰ってゆくところを見つめているというより、被写体である「私達」という「像」が、写真が、ニエプスの光の記憶という「家」へと還っていくところを現わしたものだと考えると、これまでの作品や本人の言葉と合致する。

そして『RE FORM』とは、写真の持つ複製、反復の性質そのものを時空間上の機能として発揮し、前景化させた作品ではないだろうか。

風景の類似、写真家が生理的に反応するモチーフの反復だけではない。人々の挙動や群集の折り重なりが偶然一致したというだけではない。それら全ての構成、時空間が、写真という世界においては時間軸においても等価であり、写真である限りはその構造はまるごと複製され、繰り返されうるのだ。そんな写真の力を示したのが『RE FORM』なのではないか。

私達の見ている「光景」、そして私達という「像」は、何度でも繰り返し、光の記憶へと帰ってゆき、またその瞬間から繰り返し分岐し動き出していくのだろう。

そんなふうに解釈しましたです。

( ´ - ` ) 2月の大阪での「RE FORM」展(@ギャラリー・ソラリス)が楽しみですね~。