シンプルに美しく純度のある家族写真だが、構図が良い、差し込む光の具合が良い、色味が良い、愛情あふれる眼差しの温かさが良い。などと言っていても始まらない。

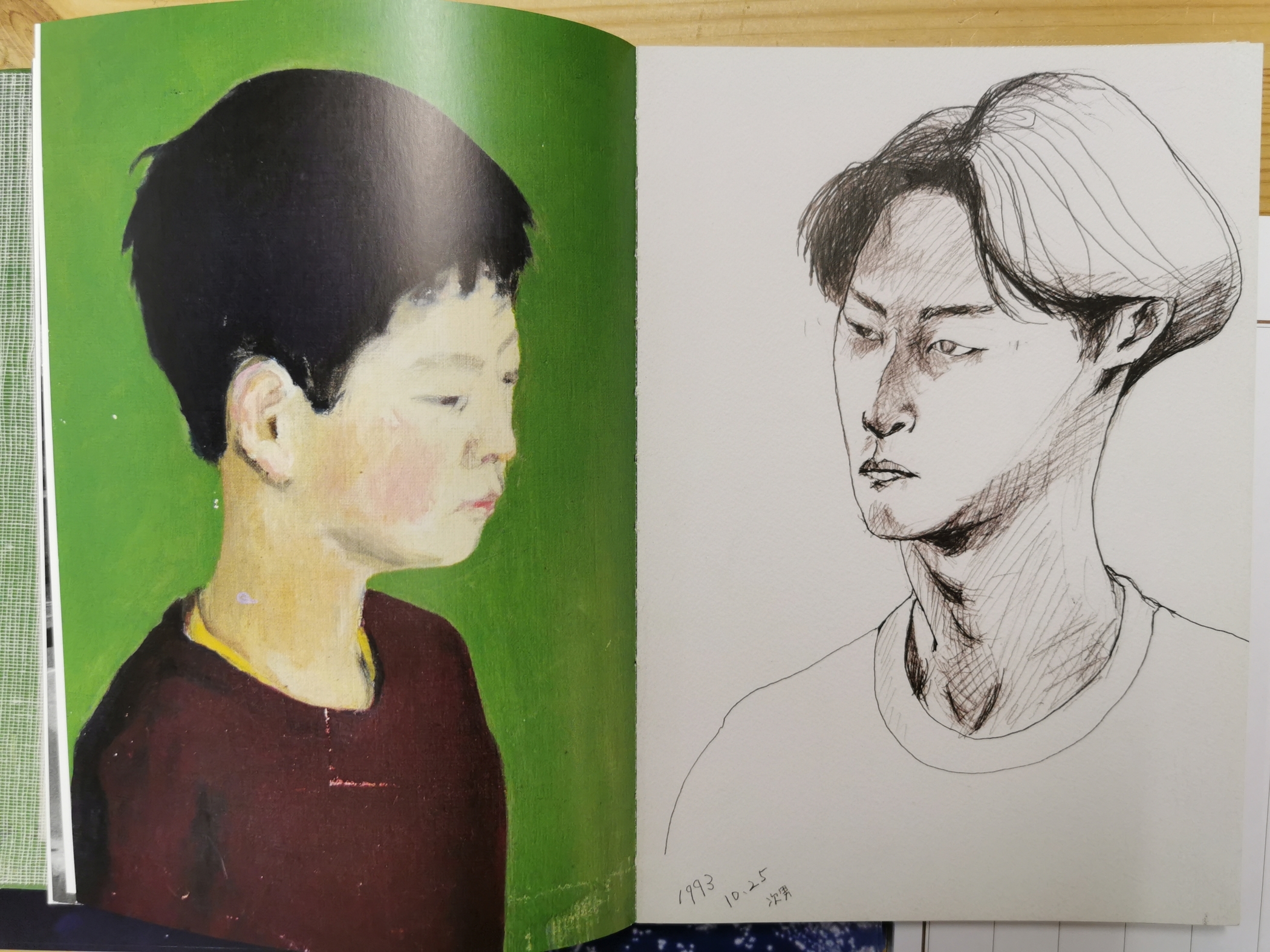

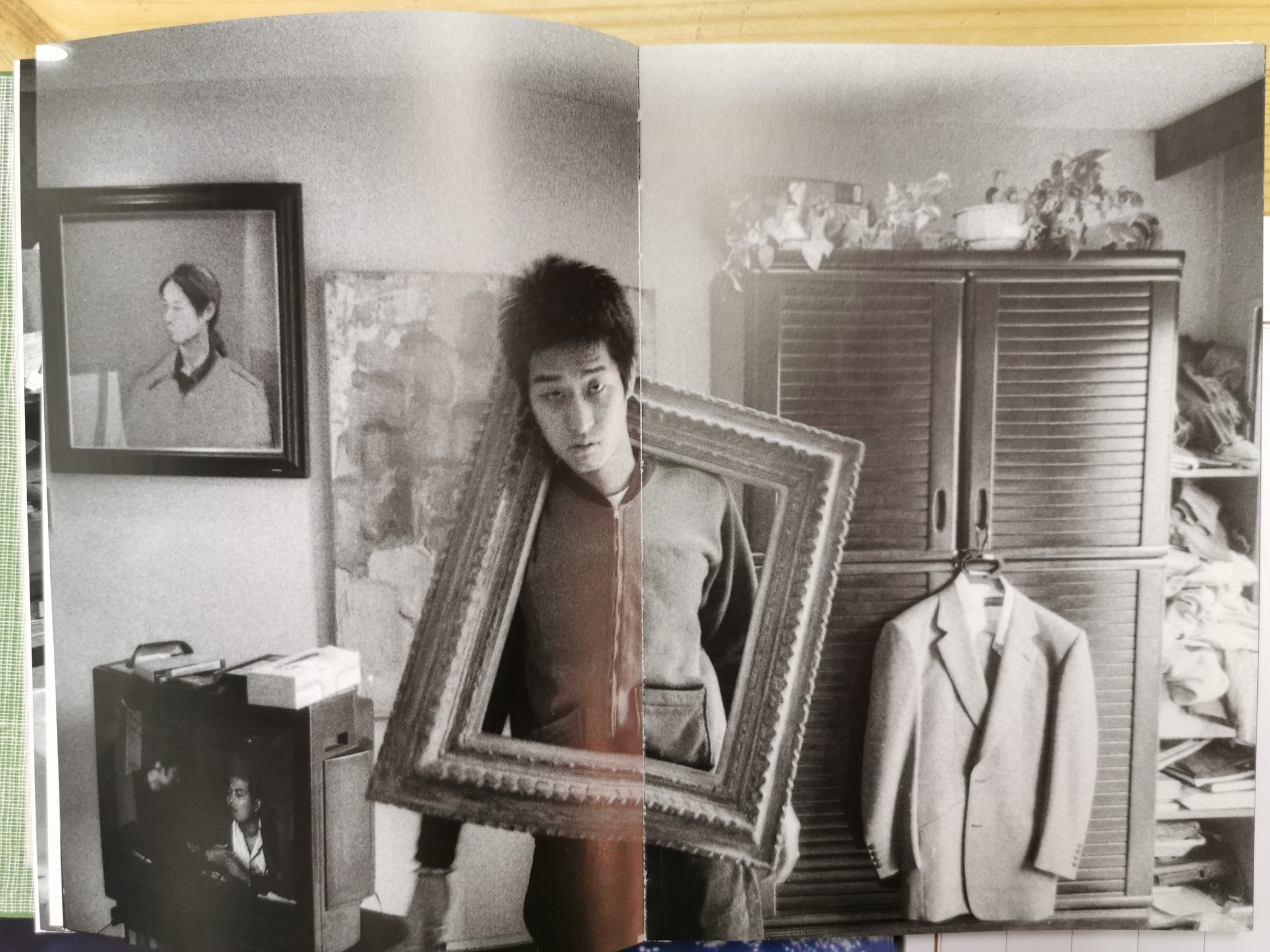

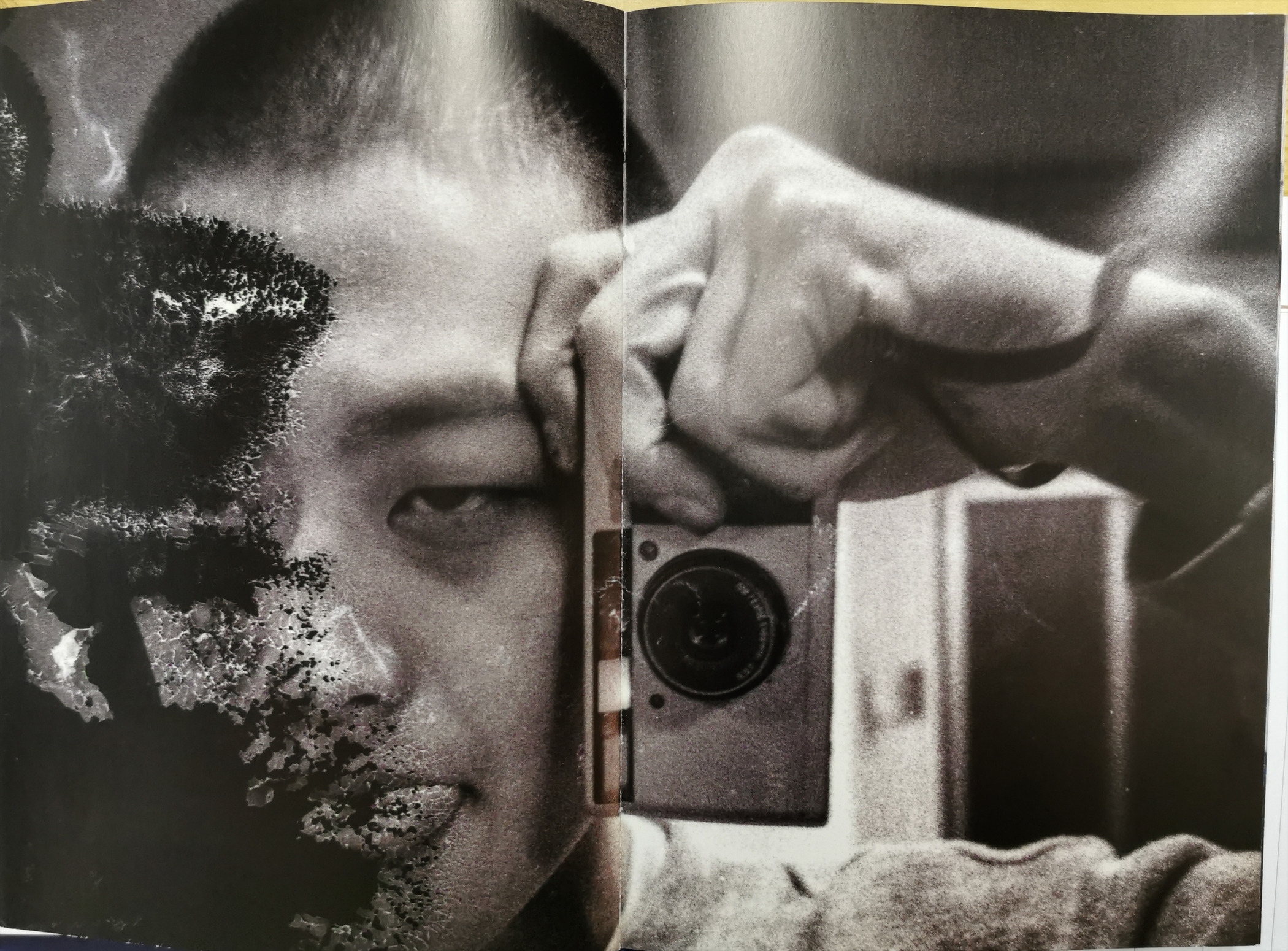

本作は、作者の身に起きた過去の出来事と、2016年に発表した作品、そして両親が作者に注いできた眼差し対する「鏡」である。

【会期】R4.6/26~7/30

家族との生活のシーン、家族の肖像、光を湛えた情景は美しい。愛がある、といえば、その通りだ。だがそれらの光はどこに向けて放たれているのだろうか。

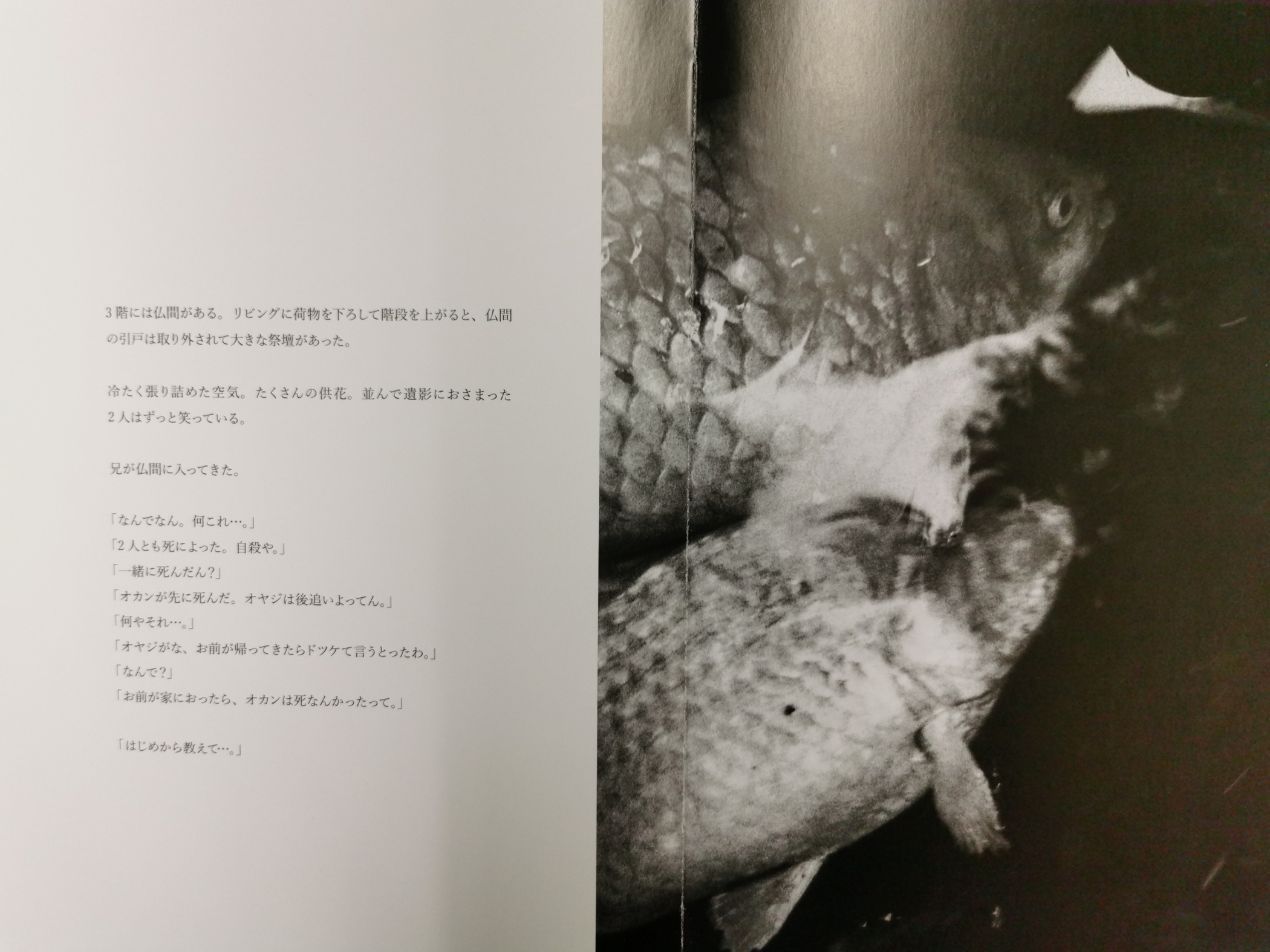

作者は1998年に両親を立て続けに自死で亡くした。会場入口のカウンターに置かれた 2016年11月発表の前作の写真集『Picture of My Life』を読むと、作者が写真を撮る意味や、今回の展示の位置付け、今作が湛えた光の向かう先がよく分かる。

写真集『Picture of My Life』は、後藤由美率いる「Reminders Photography Stronghold」の写真集制作ワークショップで2016年に制作された。

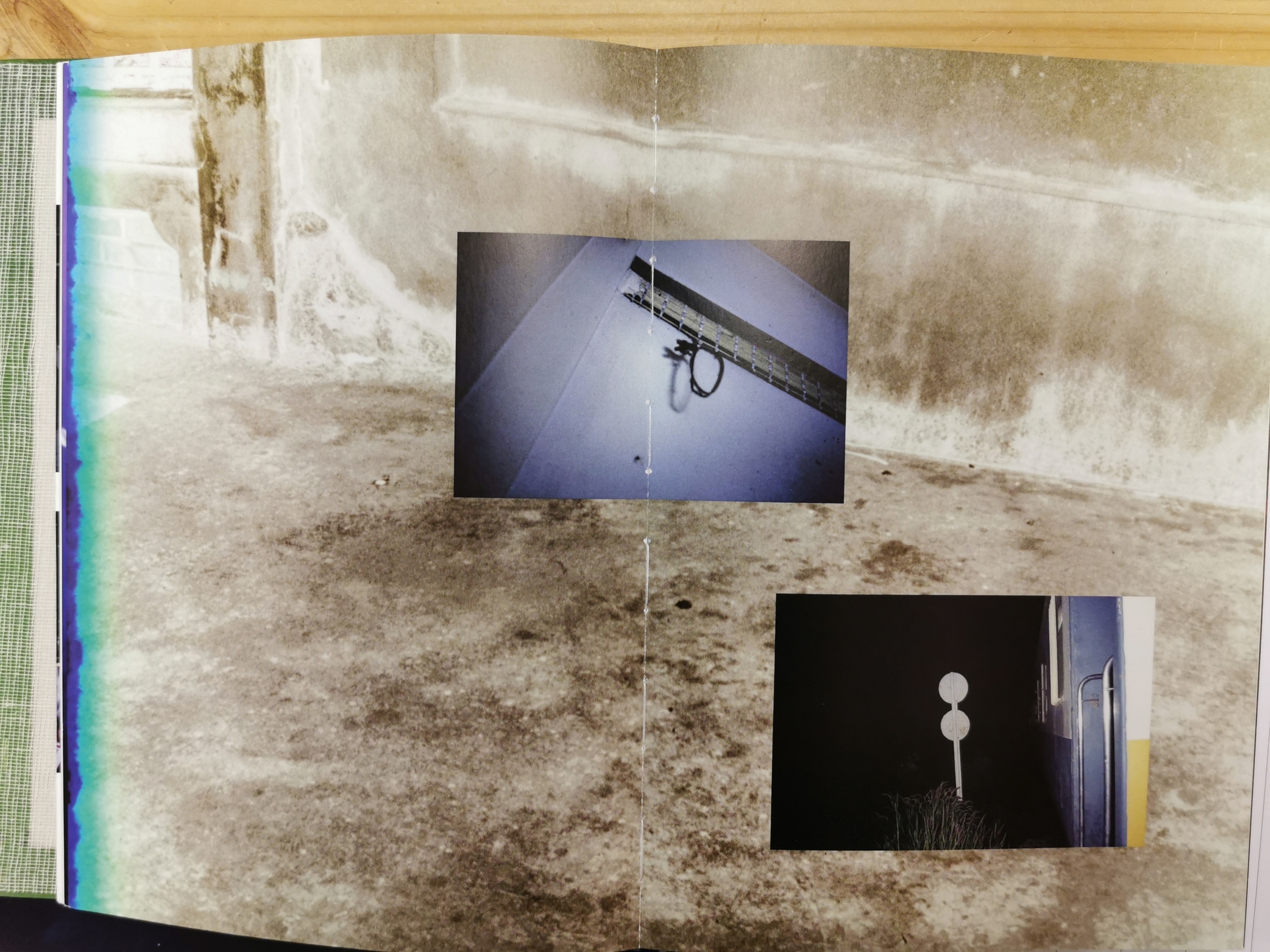

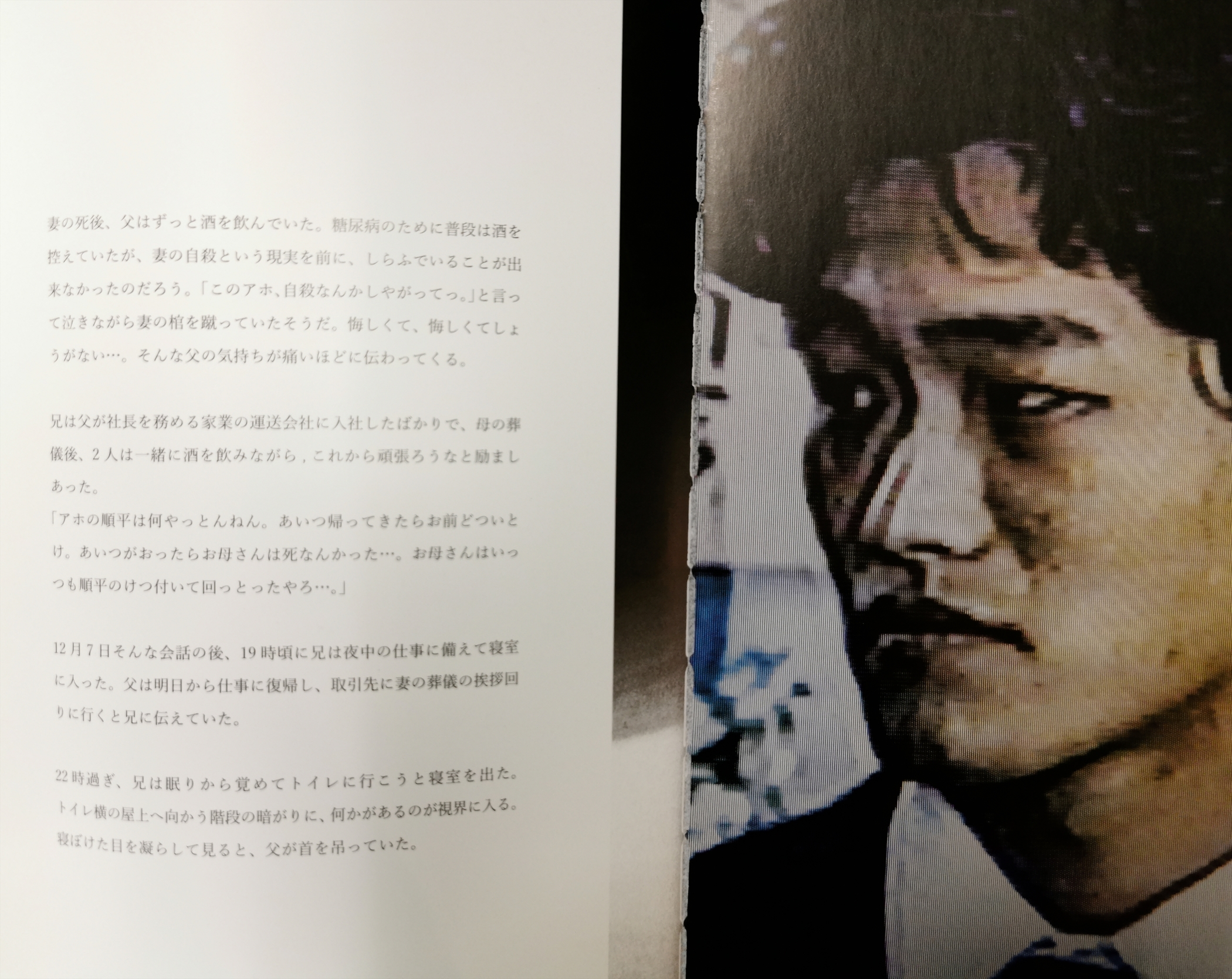

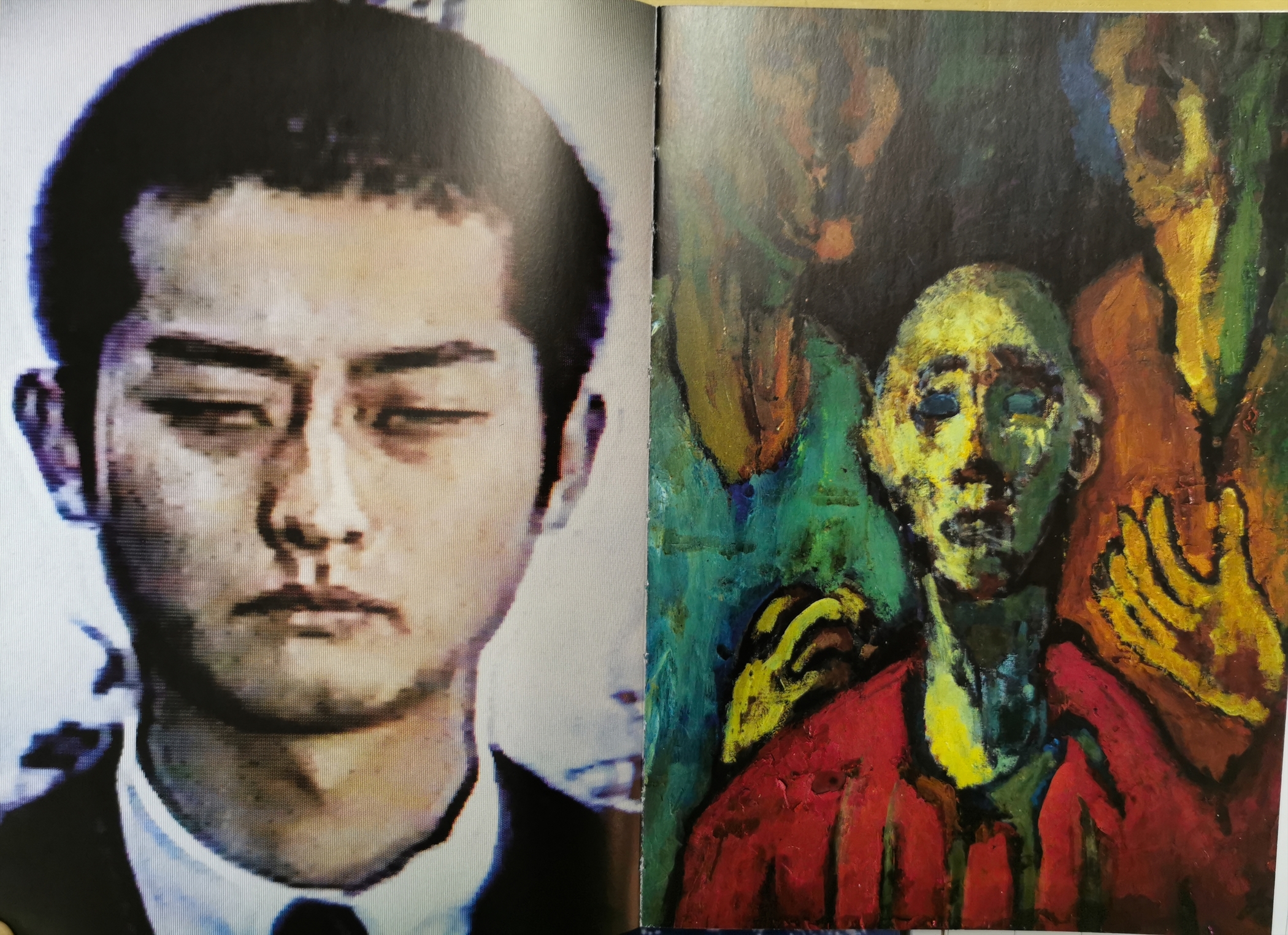

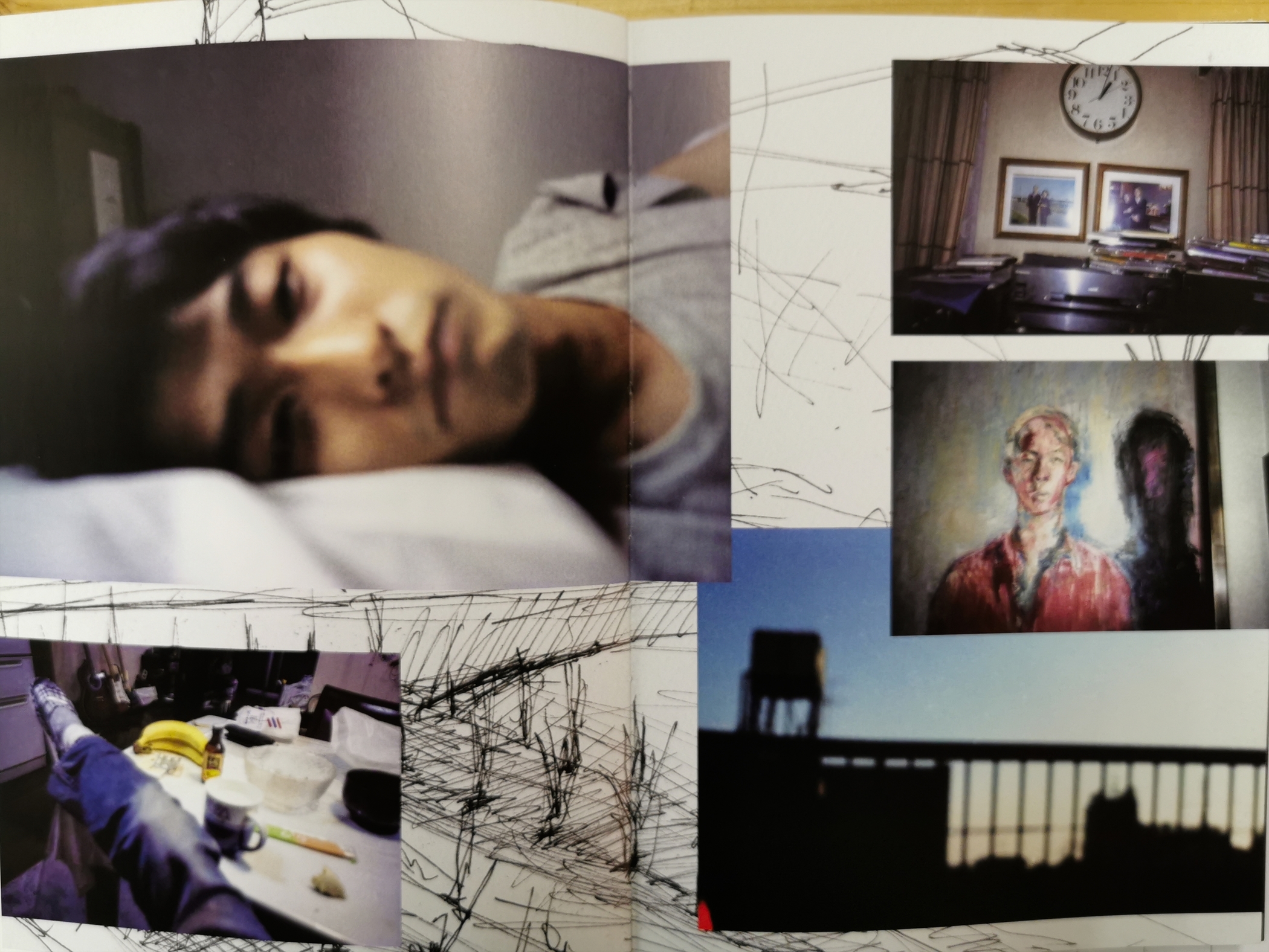

父親が遺した絵や母親が撮った家族写真とともに、急な死別に見舞われた当時の作者が撮った写真を並置し、編み込み、緊張感と混乱、戸惑い、ギザギザ、じりじりと身に迫る孤立、置き去り感とともに、両親が作者に向けていた愛情や眼差しを再構成して、「家族」の存在感について、必死で再考していた。

必死。喪失に向き合い、「家族」の意味・存在を再考して編み出さなければ、自分がこの世に生きている根拠を失ってしまう、そんな切迫感が滲んでいる。絵と写真に作者のテキストが加わり、作者と両親との関係、父母の関係、父が母の自死から受けたショック、そして兄から聞かされた父の死・・・。多くは登場人物のセリフとして書かれ、当時の状況が今そこで起きていることのように、生々しく表されている。

恐らく生きている間は、作者一人では永久に解決できないであろう、理不尽な出来事と喪失に対し、出来うる最大限の試みが「物語」へとまとめ上げることだったのだと知った。

テキストは、起きてしまった事実、耳にしてしまった言葉と、その後を生きざるを得ない作者との終わりのない対話である。繰り返される絵と写真は、両親と作者との対話であり、合作である。身近な人の死によって現世に残されてしまった者がいかにして、深く激しい喪失の中で「自分」を再規定し、現世を生き続けていく(いかねばならない)のか、自らの傷を開くような作業と、傷の向こうにある未来(=今)へと繋げようとする歩み出しである。

なお、ここには、写真が表し記録する「現実」と、言葉・文章が表す「現実」との違いが明らかになっていて、写真か文章か、ではなく、写真と文章で、どちらも主従ではなく一つとなって主題に迫る構造をとっており、強い力を発している。

前作の写真集『Picture of My Life』で引用され乱反射する絵画と写真は、突如消滅してしまった「家族」を形成していたものの物理的根拠と実在を必死で確認する作業だ。自分が人間であるために、現世に残った生者として存続していくためのサバイブである。作者の生を肯定し、生まれ育った「家庭」があったことを自己証明するのは、両親が遺してきた絵と写真=「眼差し」、すなわち愛に基づく関係性である。

その次の段階の答えと成果が、本展示「形見の鏡」で、作者自身が親となって作った新しい世代の「家族」、作者の妻と2人の娘が主要な登場人物となっている。

一見、光と色に溢れた何気ない「家族写真」だが、そうであらねばならなかった。写真集『Picture of My Life』で表したように、かつて作者の両親が自分へ注いでくれていた「眼差し」を継承して、新たな家族へと注ぎ続けること、この新しいサイクルによって(のみ)、作者は現世に残された自分を肯定し、生かし続けてゆくことが叶う。

ここで作者は写真とともに「鏡」として働く。誇張のない、何気ないようで重みのある「家族写真」は、かつて為す術もなくただ両親を失った1998年の冬の切断面を越えて、その向こうにいた、生きていた「家族」と現在とを、触れられない断絶のままに直結させる「鏡」なのだ。

文字通り「家族」として遺伝子を受け継いだことにより、新しい家族である二人の娘が、両親の面影、両親の遺した絵や写真に写る幼い作者の面影を、遺伝的に継承しているということでも、「鏡」というタイトルは重要な意味を持つ。むしろ家庭を持った人なら何よりもそのことに、「おかあさんに似ているね」といった、何気なく確かな繋がりにこそ感動し、共感するだろう。

だが前作『Picture of My Life』に込められた、両親の自死後に21歳の作者が写真で「表現」として残した、眼前の全てを受け容れられないまま受け容れざるを得ない、静的で柔和なノイズのようなスナップは、私に写真(家)のサガと本質へ眼を向けさせた。当時、写真によって表したもの=孤独や孤立の絶望的な念を、今、写真によって乗り越えようとしているのか。繰り返される感謝の言葉がそれを示している。

家族写真とは異質な、何気ない風景や肖像のカット。これらは両親から継いだ肖像画や家族写真、何気ない写真という「眼差し」と相似形を成していて、1998年冬の世界線の断絶を越えて、それ以前の世界から反射的に「今」へと転写させている。

「今」とは何か?

写真集『Picture of My Life』があまりに強かったので、その文脈なしに本作を見ることはできなかったのだが、過去を度外視して今回の写真だけを見たならどうだっただろうか。やはり光や生命力への強い共鳴があることに注目すべきだろう。光を強く、多く浴びて取り込むことこそ「今」を生きていることの実証となる。

写真機それ自体は光学的な反応によって像を写す(のみだ)が、現像やプリントの工程を経る中で、制作者の意図や世界観が膨らみ、上乗せされ、繰り広げられてゆくようになる。

上田順平は写真家・熊谷聖司からカラープリントの指導を受けたという。熊谷聖司といえば、「写真」というオーロラのように形を定めぬメディウム(材料)にしてメディア(媒体)の本質を深く身に宿しながら活動する、生きながら「写真」と化したような人物である(※筆者体験に基づきます。)のだから、「光」や「色」といった外界の波長の捉え方と、写真によってそれらを現わすことについて、少なからず熊谷から継承されたものはあったのではないだろうか。

上掲の3枚の作品は代表例として、そのような「写真」的な観点でも、「家族」や「愛」といった私的な領域を物語る言語から向こう側=写真の世界の側へと延びるような、「鏡」が乱反射させた光の先を見るような思いがした。

家族いいですね。作ったことがないのでわかりませんが、いいと聞き及んでおります。ヽ(^。^)ノ うへえ。

( ´ - ` ) 完。