京都・河原町の複合商業施設「GOOD NATURE STATION」4Fギャラリースペースにて、KYOTOGRAPHIEサテライト展示【KG+】が9月、10月と続けて催された。

都市の壁面イメージを重ねに重ねて写真の被膜に都市を現わす横山隆平、マリアム・コードバチェの制作した神祇装束を宙に浮かせる垣本泰美である。

- 【KG+】㉔横山隆平《THE WALL SONG》@GOOD NATURE STATION

- 【KG+】㉕マリアム・コードバチェ×垣本泰美《Poetry of Clothing》@GOOD NATURE STATION

【KG+】㉔横山隆平《THE WALL SONG》@GOOD NATURE STATION

【会期】2021.9/17~9/30

これを写真と呼ぶのか、グラフィティと呼ぶのか。鑑賞者はまずその問いに囚われるだろう。

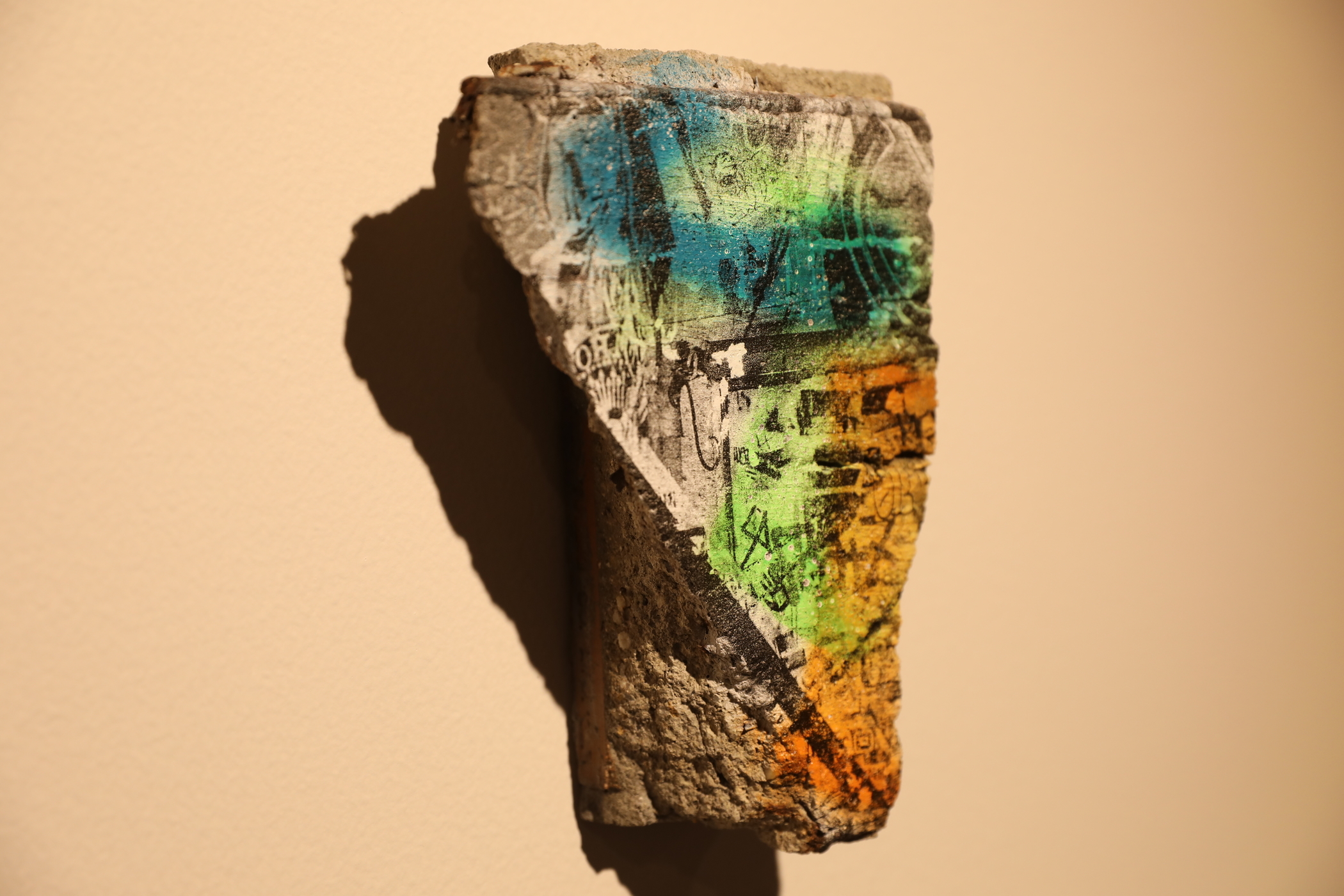

作品は3種類ある。会場向かって左側の壁には、モノクロの断片的イメージが幾重にも重なり合わさった、都市の壁そのもののような大きな平面作品《WALL》シリーズ。突き当り正面の壁にはモノクロの単体イメージ作品《STUFF》シリーズ。そしてフロア中央と右側壁面には色鮮やかなブロック片《WALL crack》シリーズが並ぶ。

これらはグラフィティ作品に見えるが、出発点と制作工程は「写真」である。ただ「写真」を特殊なインクで塗り重ねていく工程と材質が尖っているため、「写真」の枠からグラフィティ的な領域へ近接している。

その要因の一点目、まず重ねられた像の元となっているのは、作者がストリートで撮影した都市の断片的な光景である。そこには必然的に都市の至る所に描かれたグラフィティが写り込んでいて、これが断片化と重層化することで、本作はグラフィティそのもののようになる。

要因の2点目は、特殊なプリント技術にある。多くのサイトで『顔料箔を熱圧着したメディアにUVプリンターという特殊な印刷機によって作り出された』と紹介されているとおり、本作はどれもインクが像のためにあるというより、支持体と像の上に独立しているような存在感を放つ。ゆえに「写真」よりもストリートの壁面そのものに近い。

《WALL crack》シリーズは比喩ではなくメディウム自体が石で、その上にプリントが施されている。出土した陶片のようでもあり、ベルリンの壁の破片のようでもある。これは都市の壁が地層のように記憶を宿してきたこと、そして時代の中で都市自体が一つの区切りを迎えて壁を剥落させたことを物語る。すなわち都市の新陳代謝の表象である。

《STUFF》シリーズは最も通常のモノクロ写真に見えるが、近くで見るとやはり「写真」離れしている。靴とカバンの写真だが異様なインクの盛り上がりは、像における主客の転倒がある。イメージを表す工程としてインクが使われているというより、インクが立ち上がるためにイメージを媒体としているような、極端に強い質感がある。ストリートの壁面の質感を取り込んだ写真と言えそうだ。《WALL》《WALL crack》とは逆の構造になっている。

そして《WALL》シリーズ、1枚がほぼ1.5m×3m、それが3枚1組の2組構成となっている。これらは遠目には抽象絵画に見えるが、近付くと都市スナップ写真の夥しい枚数の断片と層から作られていることが分かる。

これらはイメージの重ねと劣化を繰り返して作られている。カメラで撮った写真をプリントした紙を削ったりボロボロにしてダメージを与え、それをスキャンして紙にプリントし、また削ったりしてはスキャンし、という手作業の繰り返しを経て、最後はUVインクジェットプリンターで出力されている。

この印刷技法はサンエムカラー社と組んで開発したもので、世界ではまだ横山隆平しか使っていない技法だという。しっとりとした建材のようなプリントである。言われてみれば路上の自転車などが写っていることに気付くが、塗料の重なりやかすれ、混交の中へ目が行く。

写真というよりも、写真によってストリートの壁に近い。《WALL crack》シリーズで少し触れたが、やはり都市における壁、ひいては都市の光景そのものの新陳代謝が仮託されている。上から上から壁に重なり続けるタグや張り紙や経年劣化の在り様と重なる。ストリートの壁の再現ではなく、壁のイメージ体である。

こういう都市の壁のイメージ、都市の光景はどこか懐かしくすらある。

現実の都市を思うと、90年代~ゼロ年代初頭からストリートは浄化がかなり進められてきた。少子高齢化により衰えたためか、落書きの社会問題化のためか、都市ブランド向上のためか、それらを理由とした監視の厳格化のためか、「汚い」「カオスな」都市空間は減少し、企業による排他的でまでの管理が進んでいる。

「都市は誰のものなのか」という問いが私から離れない。

グラフィティは、字義通りに言えばストリートカルチャーであり匿名の個人による活動だ。公私の領域を侵犯し、都市空間あるいは美的感覚のルールを撹乱する。訳の分からないものが普通に潜む場こそがストリートであり都市であった。つまり多様な「私」の氾濫する場であった。しかし企業的管理・監視の強化によって、今となっては得体の知れないものや有象無象のイメージが溢れる場ではなくなった。今の渋谷や新宿を見るにつれ、既に昔話と感じる。それらは「私」のものではなくなったのだ。

本作のブロック辺、そして壁のイメージ体を見ていると、そうしたかつての都市・ストリートの記憶を物語るものとして目に映った。日本ではベルリンの壁はなかった。ただ都市における人々の居場所や公私のありようの壁が溶けて、企業へ包括されるようになった。本作はそれ以前の都市の記憶体のようであった。

【KG+】㉕マリアム・コードバチェ×垣本泰美《Poetry of Clothing》@GOOD NATURE STATION

【会期】2021.10/2~10/17

爽やかな山や湖の中で、赤や白の衣服が漂い、あるいは人もいないのに立ち上がっている。

写っている衣服は神祇装束:神職の常装着であり神事で用いられる千年以上の歴史を持った衣装、である。アムステルダム在住のファッションデザイナー、マリアム・コードバチェが、京都に滞在している2カ月の間に研究し作成したものだ。コードバチェからの依頼を受けて垣本がその世界観を引き出し、撮影を担当した。

一言で言えば「和」、古来からの神道の世界を今に開いている。しかし典型的な「和」が顕著なのは、湖の鳥居に向かっている日の丸の衣装と、吊り橋の上に立つ黄色い衣装の2枚ぐらいだろうか。これらの写真では、装束は強い輪郭を持ち、周囲の光景から浮いており、何かの儀礼を思わせる。

その他の写真では「和」でありつつもそれに囚われない姿をしている。では何が現わされているか、というと答えが出ない。事実上、宙に浮いている。

「和」の様式美を突き詰めれば神社、天皇の儀式・儀礼的な強度へと向かうだろう。逆に様式から解き放たれていくと風や水といった「自然」と同化する。どちらも人間個人の主体=「私」という主体は消失する。

本作では垣本泰美が元々取り組んでいた、衣服が人間なしで立つ、物が宙にフワッと浮くといった手法・描写がそのまま活かされることで、コードバチェの装束は見えざる「自然」に舞い、空気、風、水、空へとその質量や輪郭を預けていく。

こうした2種類の「和」=「私」の喪失が現わされるなかで、興味深いことにまた異なる切り口、衣装の主体性を強く残した写真も提示されている。人の姿を強く保った、2枚の赤い衣装の写真がそれだ。

これは「和」や神道、あるいは「自然」といったテーマともまた異なり、主体無きままに立つ衣装が、何によって立っているのかを問いかける。誰かがそれを着ているとしか言えないほど強固なプロポーションだが、着る主体は写っていないのでそれを問うことはできない。鑑賞者が何者かを想起して当てはめるというゴースト的な写真でもない。その土地・空間の記憶などでもない。だとすると立っているのは、実は衣装自体のモードの力であり、衣装が備える主体性なのではないか。

これは自然に溶けたりせず、たとえ蕩けるような陽光にあっても、激しい風雨にあっても、そこにただ個として在り続けるだろう。

つまり本作は、「神祇装束」という神道の歴史的な様式を強く受け継いだ衣装・写真であるか、あるいは、神祇と自然にもとりながら「私」の個としての感性を活かした衣装・写真であるか、という、x軸y軸上でのバリエーションの可能性を提示した展示だったと思う。

これらの作品が撮られたのがどれも近畿の自然の中だと聞いて、何だか素敵な気持ちになった。

( ´ - ` ) 完。