KYOTOGRAPHIE本体プログラム、二条城編です。

これは、9月18日のKG開始日どころか、9月17日のプレス内覧会でも「公開時期未定」で伏せられており、翌週で段階的に開場、9月23日にフルオープンとなった。

内容は、2011年・東日本大震災の記憶と声を「今」に伝えるもので、今年のKGテーマ『ECHO』の核となっている。

- ◇二条城 展示全体を通じて

- ◆リシャール・コラス(Richard Collasse)《波——記憶の中に》@東南隅櫓

- ◆⑤片桐功敦(Atsunobu Katagiri)《Sacrifice》@二の丸御殿台所

- ◆⑥ダミアン・ジャレ&JR(Damien Jalet & JR)《防波堤》@二の丸御殿台所

- ◆⑦小原一真(Kazuma Obara)《空白を埋める》@二の丸御殿台所・御清所

- ◆⑧四代田辺竹雲斎《STAND》@二の丸御殿清所

なお、9月23日に鑑賞した時点では、係員より「撮影は可能だが、緊急事態宣言の解除があるまで、写真はSNSやblog等で公表しないように」と注意を受けていた。二条城そのものは緊急事態宣言を受けて全面閉場しており、チケット売り場すら閉めていたのだ。KYOTOGRAPHIE鑑賞客のみ例外的に受け入れる形をとっていた。

◇二条城 展示全体を通じて

展示場所は、二条城の東南隅櫓で1プログラム、二の丸御殿で4プログラムで、まとめて観ることができるため、プログラム数のわりに手早く鑑賞できる。ダミアン・ジャレ&JRの映像作品が待ち時間なしで観られるなら、1時間程度で観終わるだろう。

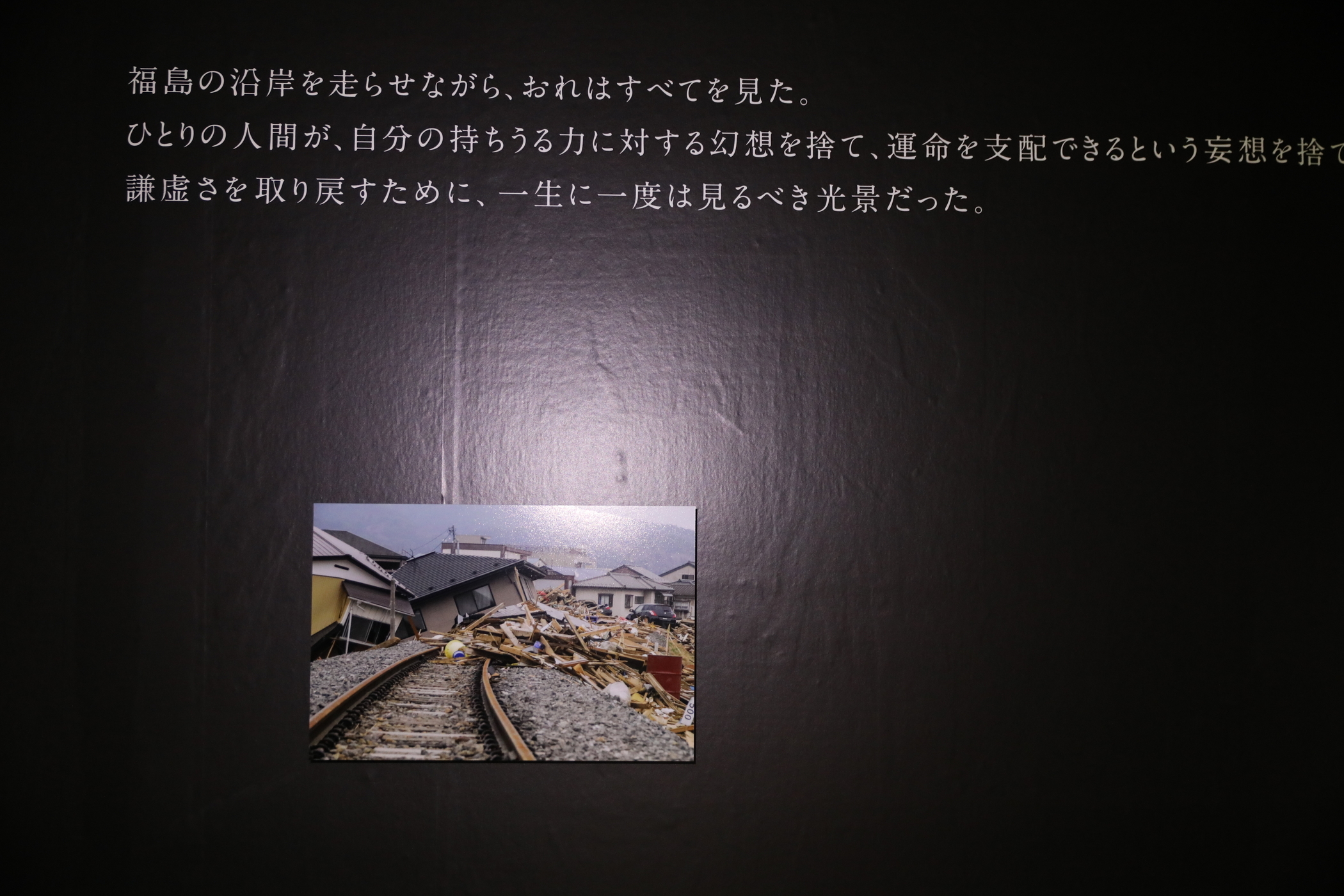

全体を通じて、東日本大震災から10年が経過した「今」へ、風化し忘れられた震災のこと自体や、被災地のこと、現地の人のこと、海の波、そして原発のことなどを伝えてくる。それは写真のドキュメンタリー性としてでもあるし、舞台仕掛けによって空間、五感で「震災」や「東北」の現地を思い起こさせるよう仕向けられていた。

そう、東北から様々な点で遠く離れた2021年の京都・二条城において、「現地性」をいかに喚起するかが焦眉であり、いかに来場者に想像としての遠く緩やかな「当事者性」(恐らく当時はTVやWebを通じて誰もが共有していた関心の念)を回復させるか、に狙いがあった。

しかし一方で、薄暗くがっしりした「城」という空間(二の丸御殿)は、和の建築の力が何かを支配していたらしく、観終わって感懐に耽るとか、当時のことや現地について思い返すことがあまりなかった。現地の撮影に集中していたのもあるが、そのためとも言い難い、何らかの抑制・フラット化が効いていた。

それは間違いなく城、和の建築空間による効果だと思う。視覚的・空間的には陰影に深みがもたらされ、よく合っていた。しかし心理的には「震災」や「現地」の、それこそ「エコー」が起きていたのかというと、想像以上に胸中の波は小さかった。城の和の建築が、死や悲劇のニュアンス、意義を抑制し、吸収しきっていた感がある。

私は建築のことが分からないので、この抑制、主観の死についてはまた別の機会に考えないといけないと思う。それは例えば例年の「KG+SELECT」が小学校跡地で催されては、学校という強烈な役割性に「写真」がニュアンスを奪われてしまう現象と似ているのか、別の問題なのか、といった問いも含むだろう。

しかし同じ「城」でも、離れにある「東南隅櫓」は真っ暗なこともあって、別の実感を伴わせる空間となっていた。

◆リシャール・コラス(Richard Collasse)《波——記憶の中に》@東南隅櫓

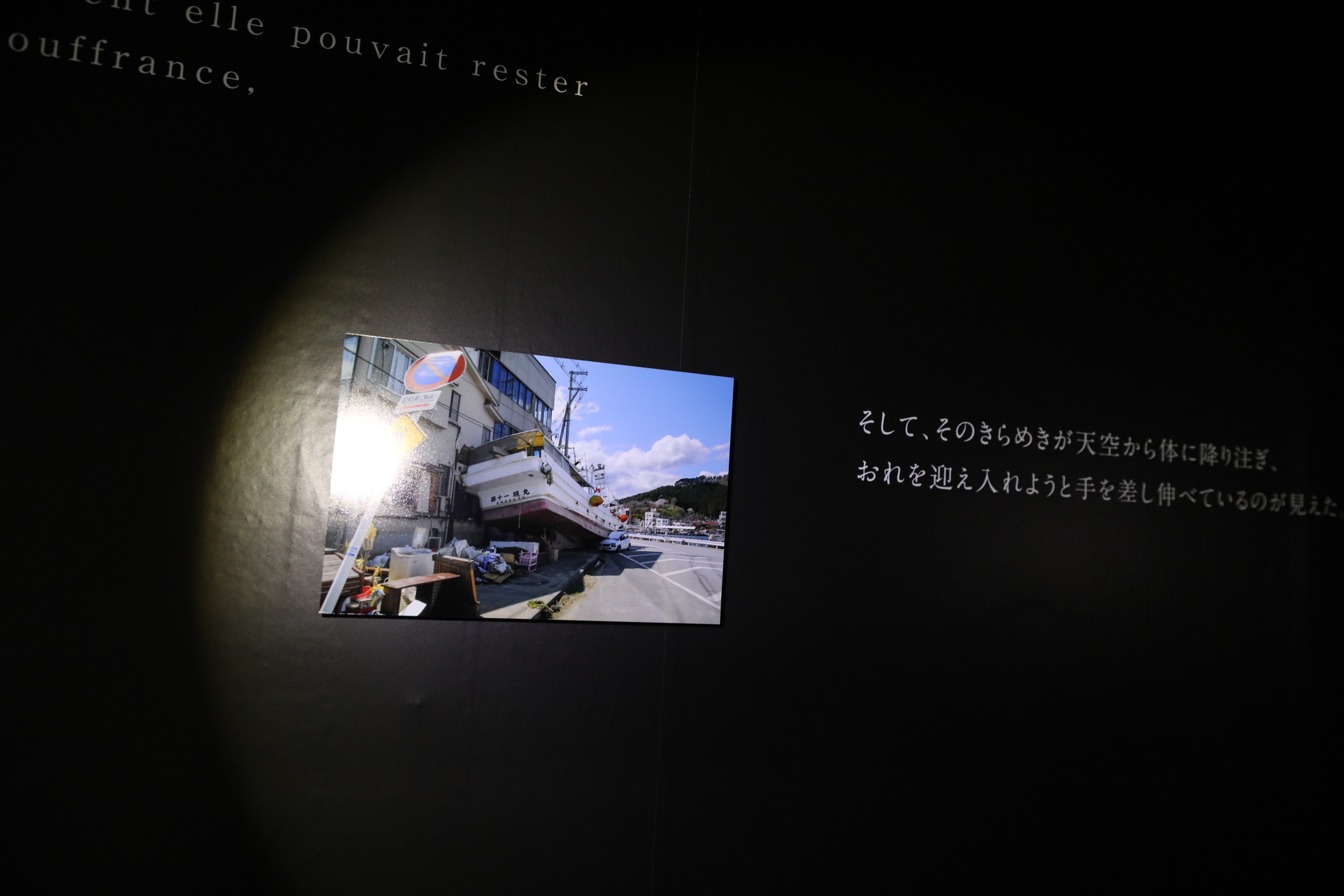

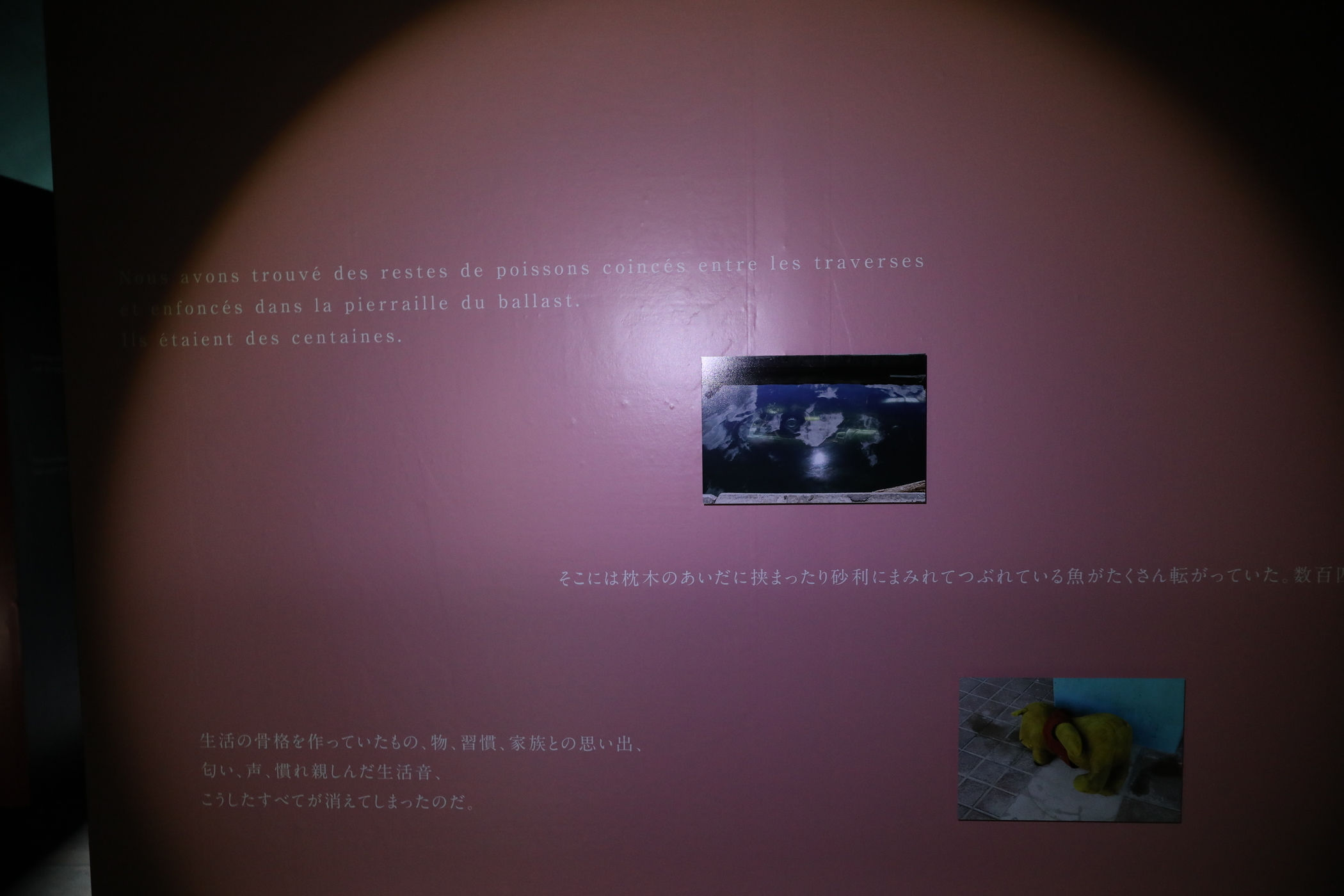

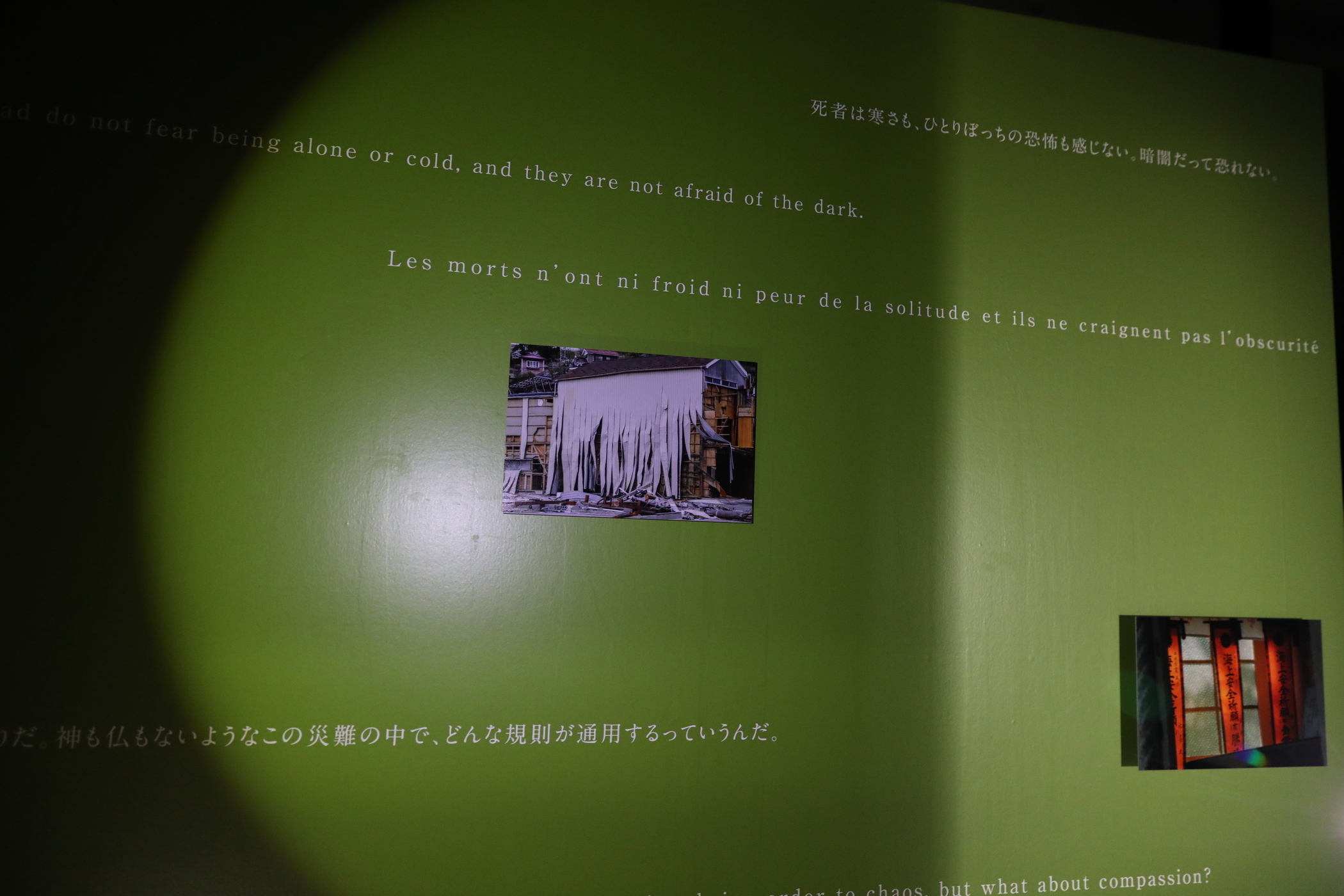

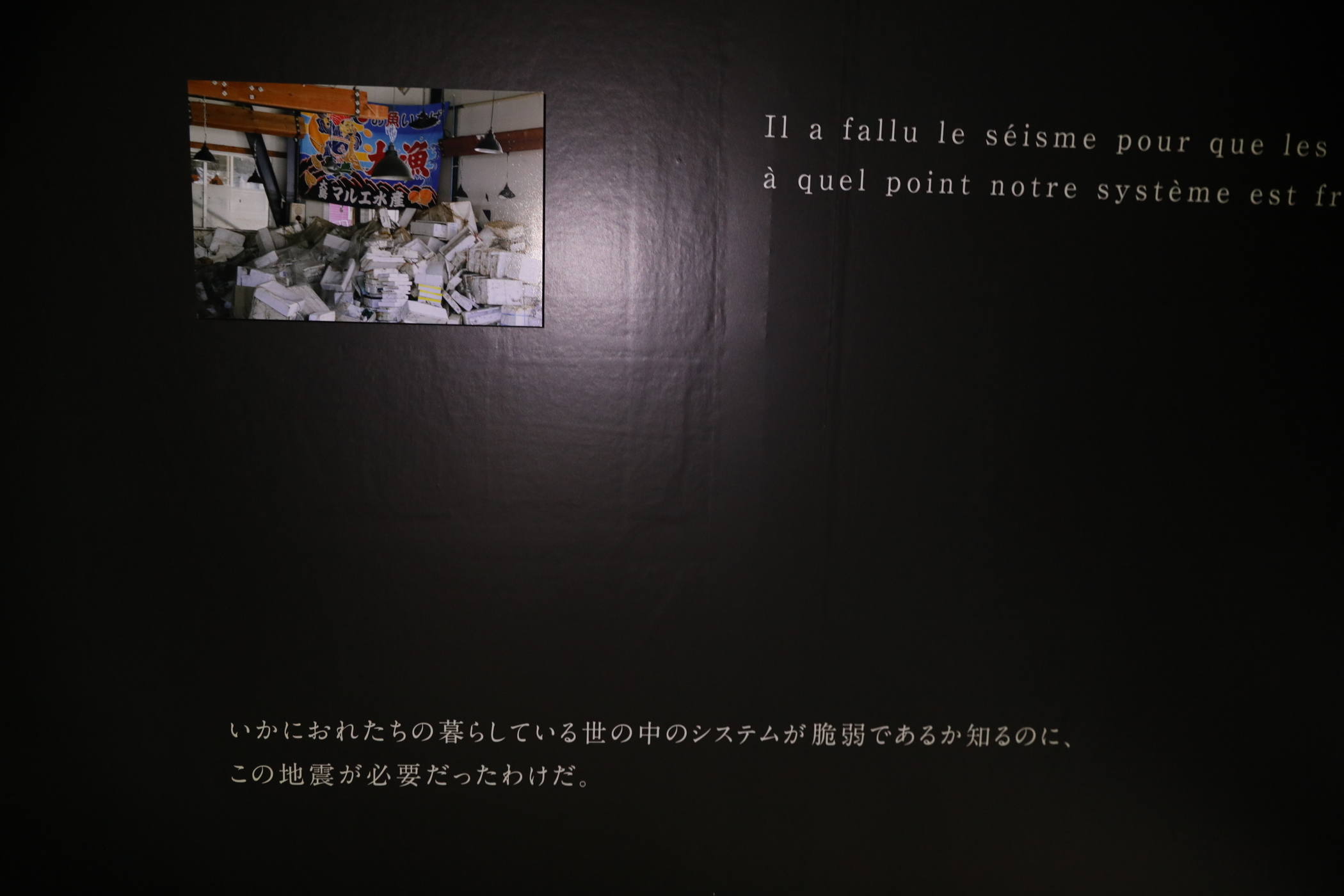

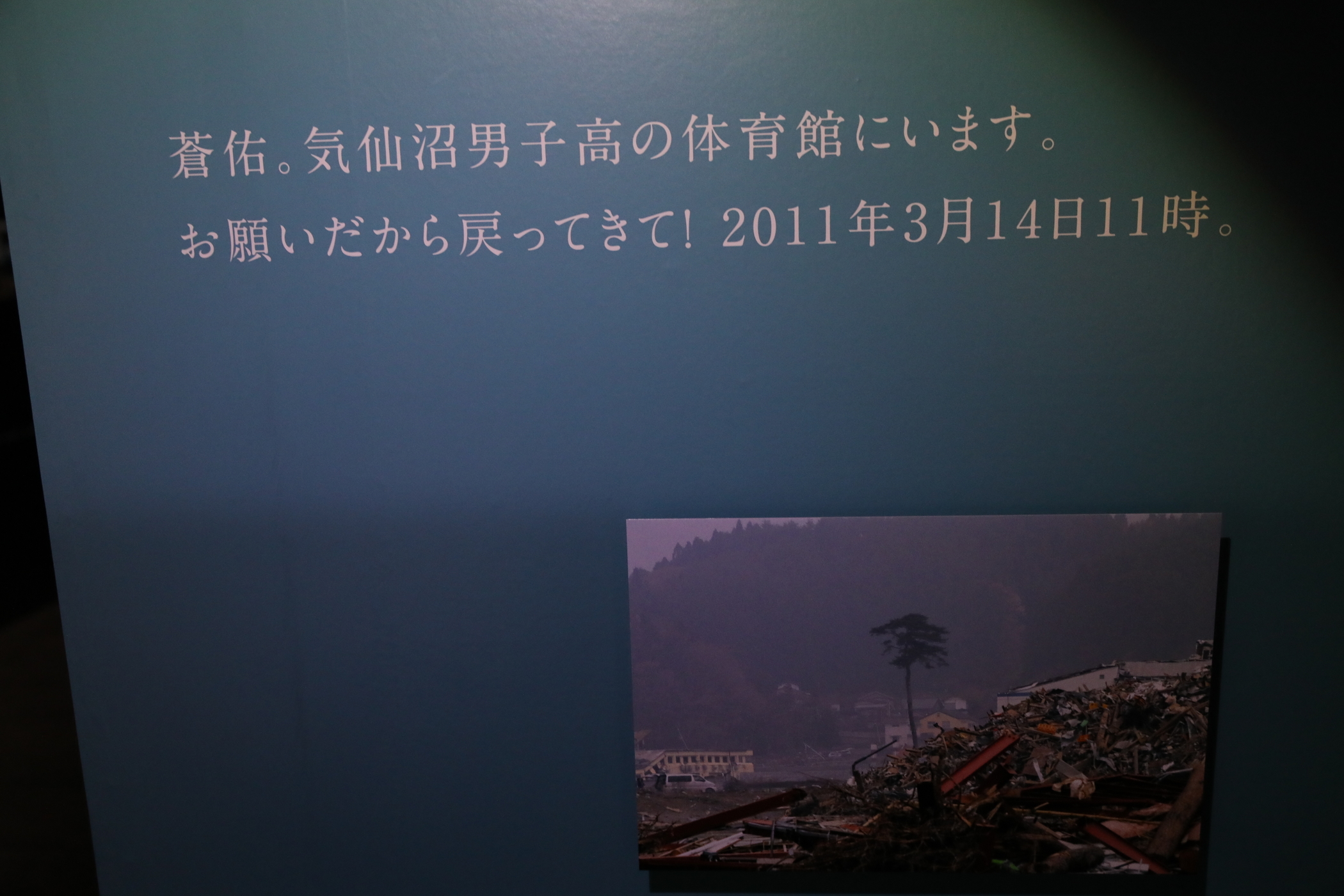

古風な倉庫のような、板張りの暗闇に色鮮やかな壁面が立ち並び、東日本大震災の被災当時の写真と声が掲載されている。本当に暗いため入場時にペンライトを渡される。手元の灯りで壁と足元を照らしながら、次のルートを探し、写真を探し、言葉がないかを探し出していく。それは声を捜索する展示である。

作者リシャール・コラスはシャネル日本法人会長(後に知って驚いた)だが、自身でも写真作品を制作している。震災の1ヶ月後には現地に赴き、シャネルのボランティアサービスとして『SMILE IN TOHOKU』という、女性向けメイクアップサービスを実施した。その際に撮った1000枚ほどの写真を元に、現地の人々の語りに基づいた証言を言葉に記し、小説『波』を2012年3月に刊行した。

本展示は写真でも小説でもない、単なる記録の断片でもない、何か定まった形からもういちど巻き戻したものとして、「被災」当時の声、証言を響かせようとしている。実際に、現地の波の音や放送の音が流されている。眼で見る被災地、眼で聴く言葉、身体で聴く波音。

こうして調べてようやくフレーズの構造が分かった。当時の現地の描写、現地人の声は、小説『波』の一節だったのだ。だから「おれ」という一人称で地の文も入っている。

ただし小説と言っても「虚実ない交ぜ」というより、写真と言葉を対にされているため、ほぼ事実の記録と言える。むしろあの時、波が破壊し持ち去った日常に現れた時空間は、その後の急速な瓦礫撤去と復興工事によって、再びあっという間に埋め戻されてしまった。この上なく強烈な事実なのに、儚く、「記録」と「創作」の線引きは揺らぐ。

私は写真を見て「懐かしい」としみじみ感じた。これらの倒壊した家屋群、天地ひっくり返った車や重機や瓦礫、全てが壊された被災の光景は、報道では大量に流されていたが、現地はあっという間に片付けられて平らになっていった。むしろ被災の爪痕は現地の心情としても複雑なものがあり、象徴的な漂着物や残骸を積極的に遺すか否かの議論は、やはり撤去・解体が主だった。

東日本大震災は「記憶が風化した」と反省的に言われがちだが、土木的復興によって「乗り越えた」とも言えるし、それは当然に、積極的な回復の過程として「皆で協力して忘れた」ことを含んでいただろう。その「忘れ」の処理によってカラになった記憶フォルダに、本展示は再構築・補填を起こすものだった。

写真と言葉だけでも思い起こされるものが十分にあるが、やはり「暗闇をライトで照らして目の前を探る」行為こそが、心身にかなり掘り起こしの作用をもたらした。これは完全に、津波の被災直後の瓦礫の中を、被害者・遺体を捜索する行為をトレースしている。自分が直接そういう体験をしたわけではないが、暗闇の中を板だの柱だのを回りながらあちこちを「照らす」「浮かび上がる」過程に、そうしたイメージが自然と乗ってくる。これは、「記憶」や「記録」から非常に遠い我々観客に「現地性」をノンバーバルで催させる、良い仕掛けだった。

2019年に宮城へ『リボーンアート』を見に行ったとき、現地では「被災」を物語るものが、本当に撤去されまくっていたのが逆にショックでもあった。これはもう「忘れる」どころか、新しい世代は「継承」される起点がないことになる(その代わり、海岸沿いには広大な土地が真っ平に整備され続けていて、リセット後のゼロポイントがひたすら広がっている)。

現地で遺せないのなら、本展示のような、「当時」のリアルタイムさを空間に呼び起こす仕掛けは、今後も継続的に必要になるのではないか、などと考えさせられた。

------------------------

外界に出ます。

良い天気ですね。平和だ。

私、平和主義者やさかいに、災害とか好きじゃないんですよ。ほんと。

◆⑤片桐功敦(Atsunobu Katagiri)《Sacrifice》@二の丸御殿台所

「二の丸御殿」に入ってすぐに、除染土を詰めるためのフレコンバックが積み上がっている。台所なのに、食料の樽や米俵ではなく、除染土。福島と京都が混ざり合うこの光景は強烈なインパクトがある。「物見遊山でKGを回っていたら、フクシマを突き付けられた」という状況だ。それだけで観る価値がある。

片桐功敦は華道家(花道みささぎ流家元)であって写真家ではないが、自身の活動・作品を記録し形にするのに写真を用いている。被災地・福島との関りは2013年9月からで、アートプロジェクト『はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト』への参加の呼びかけを契機として、現地に移住して取り組むことにしたという。

鑑賞順路は、会場の入り口にぎちっと並んだフレコンバックの壁の後ろ側へと回り込んで、建物内を歩いてゆく。そこにも個々のフレコンバックが置かれ、その上には被災地で活けた花の写真が置かれている。

フレコンバックが二条城の建物内にまで並んでいる光景は、記憶の喚起のみならず、原発の放射能汚染(除染土)の後始末が、物理的にも責任面でもキャパオーバーし、県境をまたいで雪崩れ込んできた様相とも想像できる。

実際、除染土壌の最終的な処分先や建築資材への転用方針は決まらず、他府県も受け入れに至らず、土木的復興の進捗に比例して、黒いフレコンバックもまた積み上げられていった。意思決定できず、滞留する一方としての現実的負債としてこの光景がある。

片桐功敦がフレコンバックに見たのは、巨視的にはこの国、現代社会のエネルギーや流通と消費における巨大な矛盾の象徴——作者曰く『行き詰った現代文明の墓』であり、同時に微視的には、破れ目から生える草花、キク科やイネ科といった「雑草」の命の姿でもあった。人間社会が有害として排除した土は、動植物にとっては生きている。そしてなお何処にも行けずに留まっている。死・停滞と生命力のアンビバレンツをこの会場は現わしているのだろう。

作者は津波に攫われた跡地を歩き、暮らしの気配の残る風景や、名もなき遺留品に花を生けて、それを写真に撮る活動を行ってきた。誰に頼まれるでも、誰かに見せるでもない行為だったようだ。

「生け花」=伝統という約束事の型にはまった様式美、とイメージするところ、片桐作品は遥かに自由度が高く、とにかく現場主義というか、生ける「花」とそれを生ける「器」は、作者本人が現地を歩いて感じるままに見出されている。

こうして「作品」として、周囲を切り出された写真で見ているが、本来は360度周囲の風景に開かれ、繋がったものとしてこれらの「生け花」はあったのだろう。その姿は現地で体験してみたかった。

フレコンバック群の先には、背の高い縦長の写真パネルが柱となって立ち並ぶ。

これらは避難区域の牧場で、人間がいなくなったため飢餓状態となった牛が餓死するまで齧った柱だという。会場にその解説はなく後で知ったことで、全体をさっと眺めて済ませてしまっていた。恐らく、柱だけの写真であればそのことを読み取ることができただろう。それが花が生けられることで、悲惨な犠牲の告発とは全く別のニュアンスに転じている。破滅から咲く美のようなものか。

写真の闇の中に咲く花は、写真でしか姿を現すことが出来ない花だろう。2018年のKGで華道家・中川幸夫の、前衛的な生け花作品の写真が建仁寺の両足院で展開されたが、その時に実感したことでもある。生けた瞬間から刻一刻と「死んでゆく」のが生け花、ピークの美を見る・見せることが可能な期間はごく限られている。また、人間の眼を凌駕した解像度やフラッシュ光によって「見えてくる」造形美もある。

これらを観ていると、出だしは「福島」の現状を強烈に突き付ける本展示だが、中へ進むにつれて「福島」から「生け花」の世界へと純度が深まる構成となっている。当初、被災地での生け花は鎮魂や弔いの意があるのではと思っていたが、現世的な生命力への肯定もあるし、造形美や構成美もあるし、どうも一言では済ませられない。答えはまだない。

◆⑥ダミアン・ジャレ&JR(Damien Jalet & JR)《防波堤》@二の丸御殿台所

巨大な仏壇のような絵?写真?が立っていて、ボロボロになった小舟のようなものがある。これは映像作品を観るまで分からなかった。ダンサーらが舞台上に寄り集まって作った人間の船である。それを舞台上から撮影したものだ。

映像の詳細は覚えておらずメモもない。1周目でざっと見て、2周目で記録しようと思ったら、観客入れ替え式だと言われ、後には待ち行列ができてしまっていた。

灰色のブルーの中でダンサーらが並んで、動きが隣へ隣へと伝播していく姿は、海の波そのものだった。

本作は優れた身体能力を持つダンサーらが、身体ひとつで「波」を演じ、それに呑まれて翻弄される人間を演じる。最初、暗闇に不思議なシルエットが浮かぶ。9人のダンサーが横一列に膝をついて、ぬらりと順番に土下座をしていくように上体を伸び縮みさせる。穏やかで静かな波は、次第に勢いを増して荒れてゆく。腕を肩から、脇腹、腰から回して、波の先端のうねり、掘り返して呑み込んでゆく回転運動を作り出し、手前から奥へ、横へと伝わっていく。スポーツに熱狂した観客が繰り出すウェーヴと違って複雑で精妙で、一見脱力しているが全身をもれなく立体的に駆動していて、そして無性に悲しく見える。顔を持った人間であるにも関わらず感情が一切排除されているからだ。暗黒の背景に灰色のブルーで照らされたダンサーらは波であるとともに、津波に巻き込まれて漂う遺体でもあった。だが脱力しながら身体の奥深くで強靭なうねりを生み出し、波であったり人であったりの両義性の中でお互いの繋がり、関係性を描いていく。

◆⑦小原一真(Kazuma Obara)《空白を埋める》@二の丸御殿台所・御清所

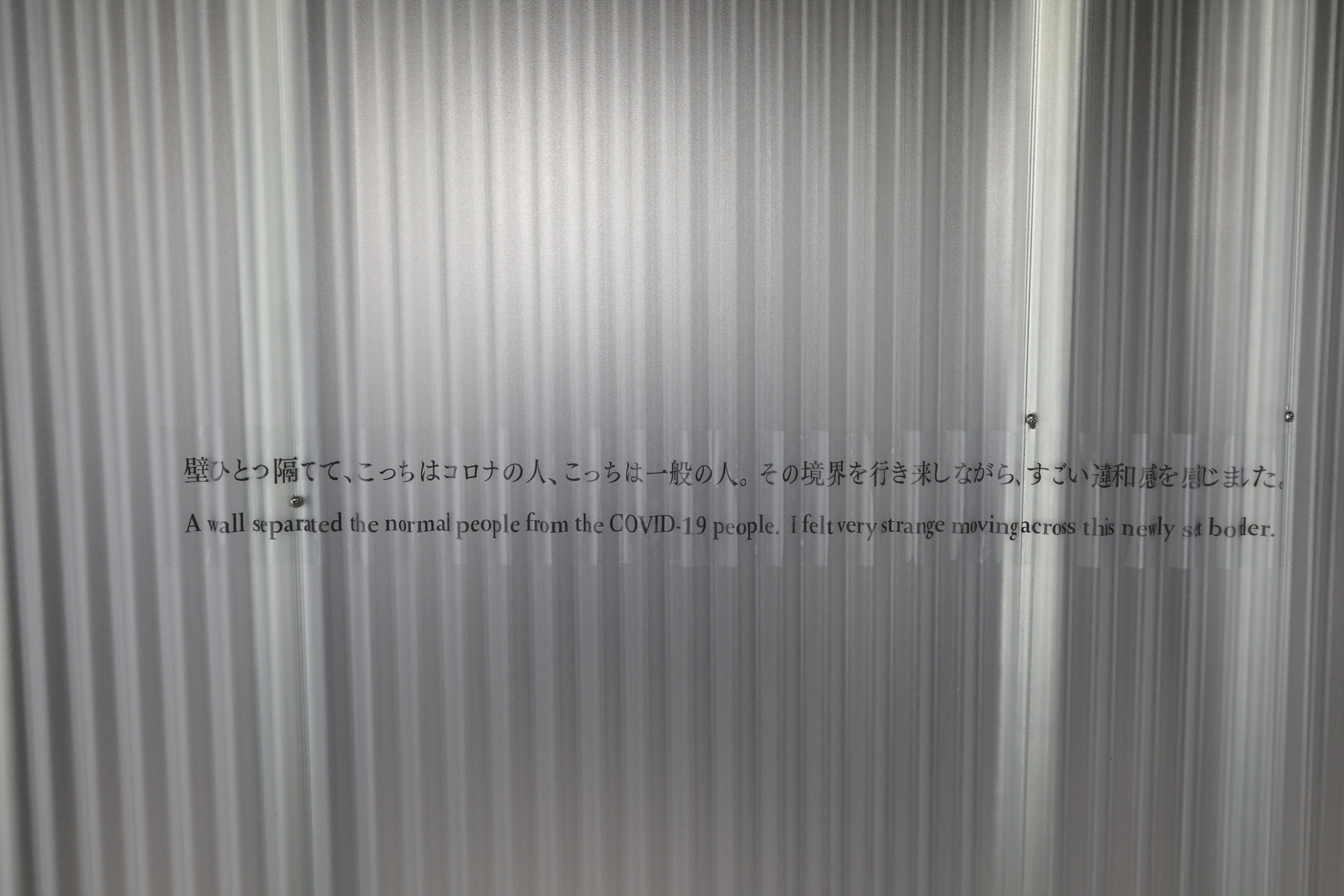

暗い和の建築の中に現れたのは、10年前と現在のカタストロフィーを象徴する、白々と蛍光灯が照らす「白い」空間だ。原発の廃炉作業員や汚染区域の除染作業員が防護服を脱ぎ着するスペースであり、新型コロナ患者を収容する仮設の診察・療養スペースという、似て非なる2つの現象・機能を重ねて表象している。内部も福島第一原発事故と新型コロナ禍で2つに区画を分けて、それぞれに従事した労働者の取材の写真や資料を展示している。

原発事故関連の労働者と、コロナ対応に従事する医療スタッフとは驚くほど似ている。上2枚の写真は区別が付かない。放射線とウイルスの目に見えなさ、うつる危険性、完全防護の必要性、それゆえに世間から厳重に隔離される「現場」、そして増幅する外部=一般社会の抱く恐怖や醜聞、苛立ち・・・。

トークでは「最前線」という言葉が繰り返された。報道も噂も印象論も、最前線の現場にいる「人」たちが抜け落ちているという。顔は伏せられ、実際の声が届けられることは少ない。そして差別さえある。

『原発事故から10年、感染拡大から1年半が経過して、いつの間にか制限区域の中にいる(いた)人々の物語は情報の空白地となった。あるはずのもの、あるはずの想いが、まるで存在していないかのように、日々、メディアから伝えられるのは統計上の数値ばかりだ。そして、いつの間にか、本当に大切にしなければいけないことが、本当に守らなければいけない人たちのことが置き去りになってしまった。』(パンフレット、小原一真)

本展示は福島原発と新型コロナ禍の双方で「空白」となった「最前線」の声を聴くものだ。

しかし両者には大きな違いがあり、福島では話しかけて許可を取れば、作業員の顔と名前を出す形での取材が可能だったが、今回の新型コロナ禍では従事者の風評被害があり、コロナ患者に接していると知られれば共同体から追い出されるリスクがあった(実際に引っ越しを余儀なくされた人もいる)。顔と名前を伏せてでしか現場の声を出すことが出来ない状況は、構造的にも変えていく必要がある、そのように作者はトークで語っていた。

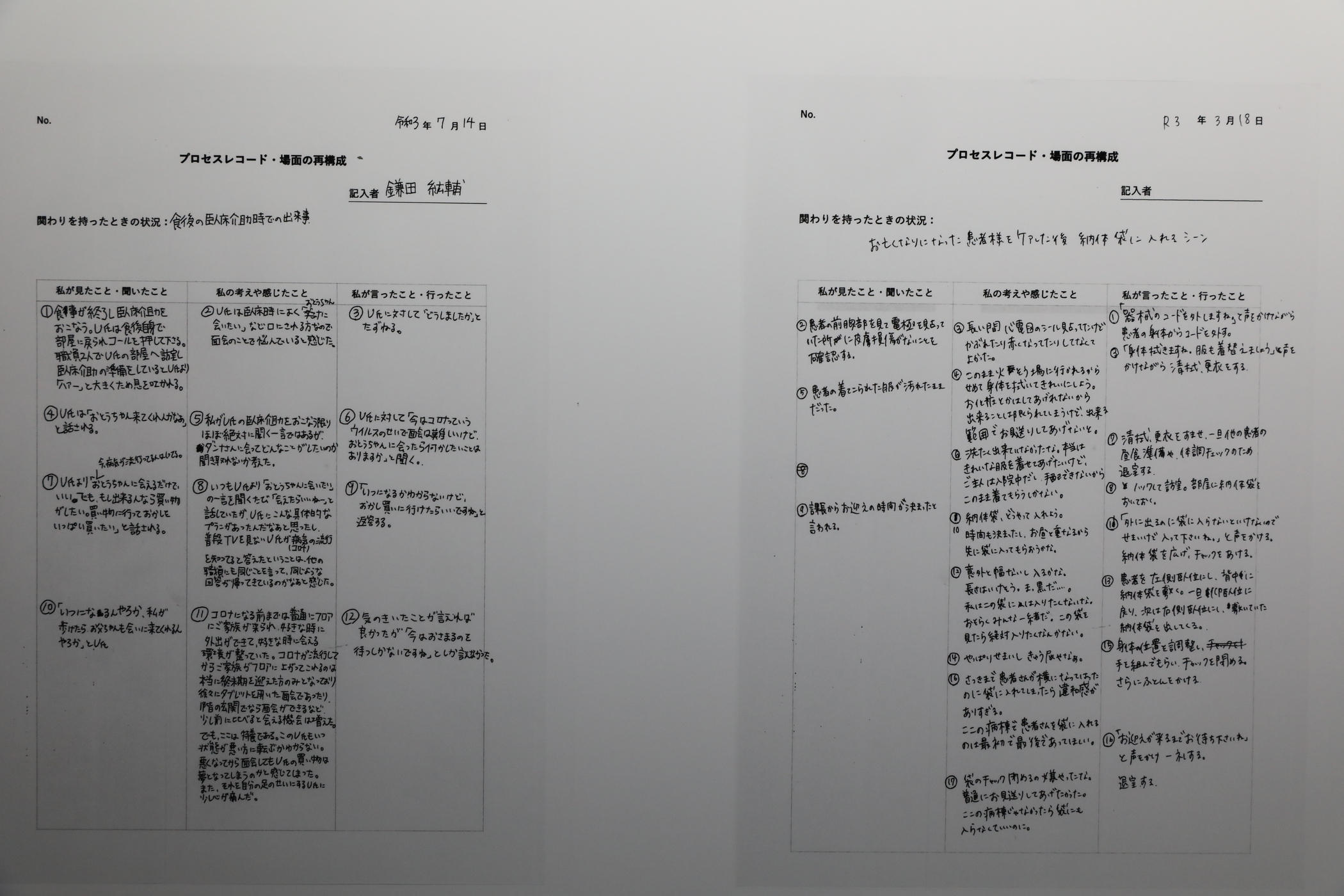

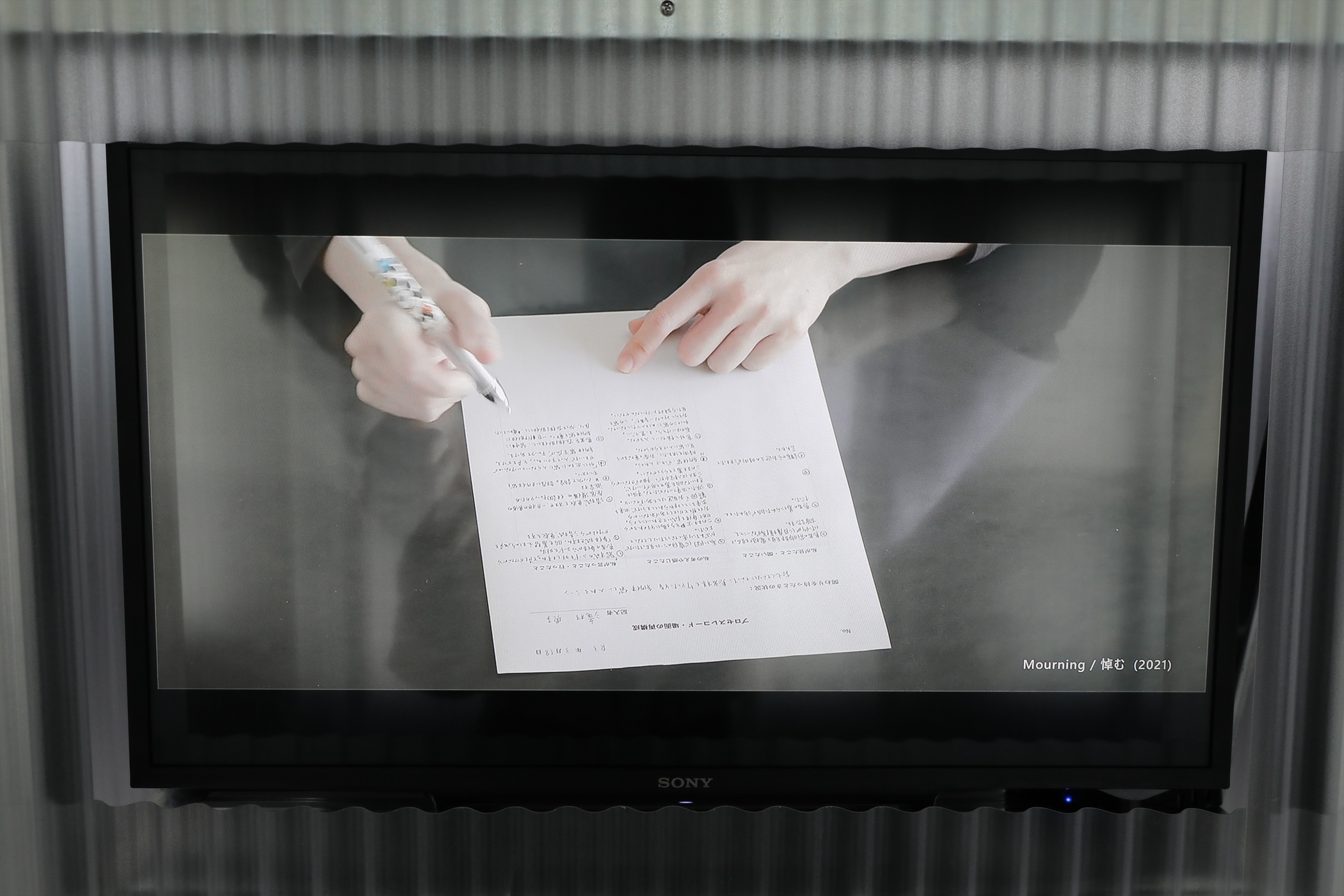

象徴的だったのが、看護師や介護士に聞き取りを行う「プロセスレコード」である。これは医療現場で、看護者と患者の間で交わされた会話や行動を記録し、看護師に起きた感情や患者のことなどを分析・考察するために用いられる。

具体的には、ある「関りを持った状況」について「見たこと・聞いたこと」を書き、それを受けて「私の考えや感じたこと」を書き、そして行動「私が言ったこと・行ったこと」を、記入者が自分の記憶から書いていく仕組みだ。

医療の専門外であり、感染区域内に常に密着していられない作者が、限られた言葉でインタビューするには限界があったが、プロセスレコードを使うことで、作者の意図(ニュース等で知った状況に基づいた質疑など)の外側にある言葉を得られるようになったという。その利点を活かし、ここでは社会において最もブラックボックスになっている「看取り」の状況について、実際に看取った体験から掘り下げた言葉を書いてもらっている。

10年前の「記憶の風化」を刺激するだけでなく、私達が「今」置かれている状況(しかも「こちら」からでは一切見えない核心部)に強力に接続されたことは、大きな意義があると感じた。逆に、いち個人がやる気になればここまで「最前線」へ入り込んで、色んな取り組みが出来るのだとも思い知らされた。

◆⑧四代田辺竹雲斎《STAND》@二の丸御殿清所

作者本人も、企画を持ち掛けられた際に「写真ちゃうけど…」と思ったそうだが、写真家ではなく竹工芸の作家、作品も凄まじいスケールの竹の立体物である。

これだけの規模の立体物が、竹ひごを1本1本曲げて、組み合わせて作られているのは驚嘆するほかない。強度としなやかさに優れている。しかも、竹ひごは再利用が可能なため、会期が終われば全てバラして次に使われており、今回の作品は、以前に東京、大阪、フランス、アメリカ、ブラジル、トルコ、香港などで展示された作品をバラした竹ひごを再利用している。サスティナブルの理想的な形態に見えるが、それは竹材の種類や品質へのこだわり、職人の卓越した技術力など様々な要素が絡み合っての成果だろう。

他国で展開された作品も本作と同じようなフォルムと躍動感を有している。地面に延ばした体(足)から上へと流体となったボディが超うねり、伸びている。この躍動は軟体動物や粘菌などの生き物のようであるが、本作は生物よりももっと規模の大きな、自然現象の姿に見える。波だ。

荒々しくも寄せては返す「波」の、無限の力が渦巻いている。方向を変えながら、しばし見とれた。立体物ゆえに横360度からの視線に耐えられなければならないが、見る場所を変えるたびに表情が変わるのが本当に面白い。

本作が「波」や「津波」をモチーフにしているとは書かれていない。むしろ竹材の扱いを含めた、「自然」なるものへの人間の関わり方のほうが展示主催側の見せたいところかもしれない。しかしここまでの展示を見てきて、10年前に東北地方一帯を「波」が襲来したこと、「波」の力が人智を越えていたことを思い出している状態なので、本作はやはり破壊力と揺り戻しの無限性――生命力を孕んだ「波」に見えるのだ。

写真との関わりでいうと、作者は「実際に行ける人がごく限られている中で、どうやって伝えるのか」という観点から、モナリザやゴッホと同じように「作品は写真で伝わる」要素が大きいことに自覚的である。そこで作者は10数年前から、作品撮影を写真家・渞忠之(みなもと ただゆき)に一任し、海外の展示も全て撮影してもらっているという。「写真を通して」作品を伝える、また異なる角度から作品を見るといった形で、立体作品と写真とが二人三脚となっていることが面白かった。

( ´ - ` ) 完。