KYOTOGRAPHIEサテライト展示「KG+」のレポも進めていきましょう。

まず3つのプログラム:⑫MUGA、⑬成田貴亨、⑮ふくだぺろ+ゆみ、澤崎賢一、ベサンスン、を紹介する。(No.はMAPに準拠)

- ◆【KG+】⑫MUGA《The colors of my maze》@MOGANA

- ◆【KG+】⑬成田貴亨(Takayuki Narita)《ROSE GARDEN(クマンバチ!)》@漆喰うま~くヌレール LABO 京都

- ◆【KG+】⑮ふくだぺろ+ゆみ、澤崎賢一、ベサンスン《語りあう/あわないイメージたち》@桃青京都ギャラリー

これの黄色の⑫、⑬、⑮です。

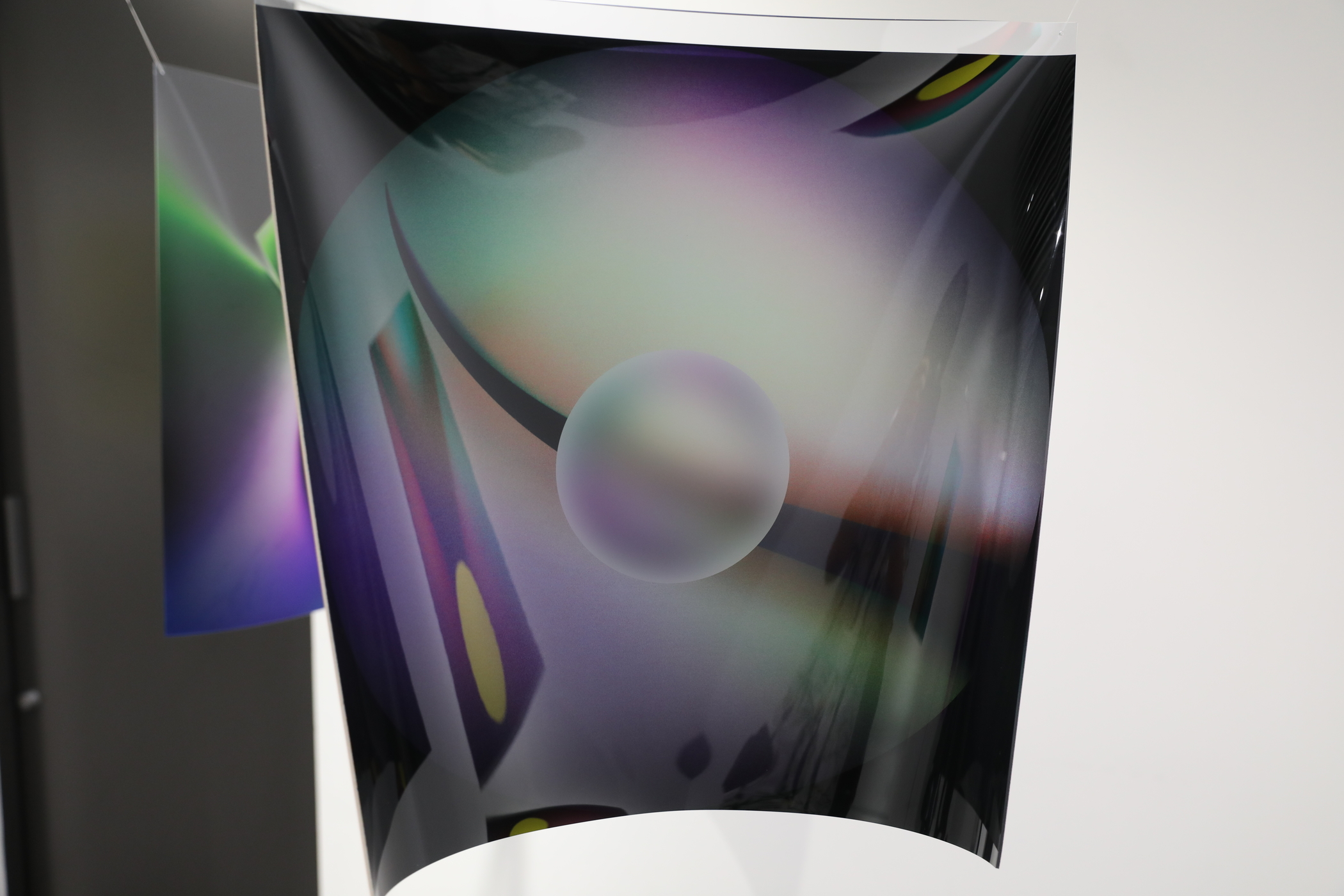

◆【KG+】⑫MUGA《The colors of my maze》@MOGANA

【会期】2021.9/17~10/17

宇宙ステーションのようなホテル「MOGANA」の通路、その突き当りにギャラリースペースがある。

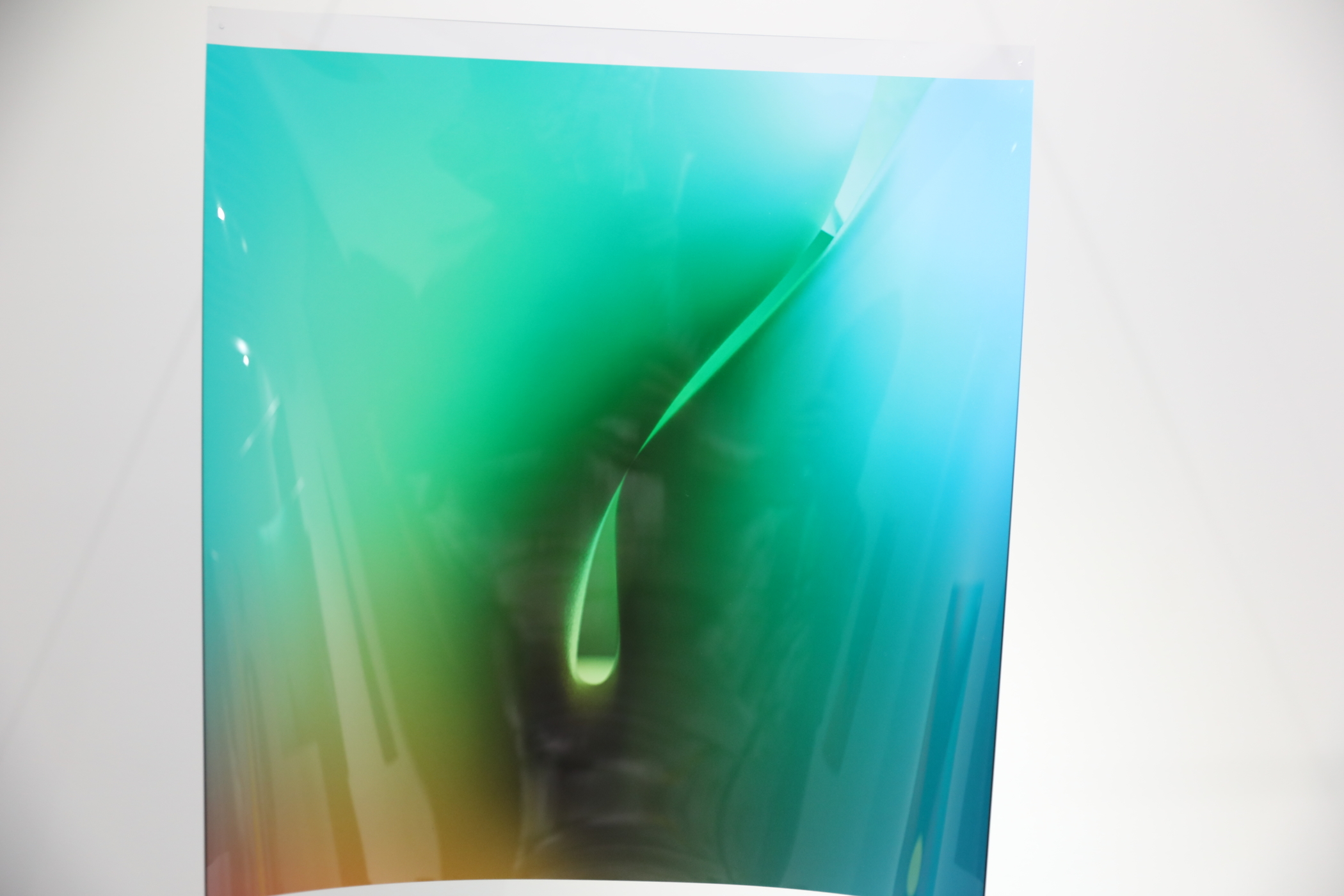

「色」の織り成す「形」が照明の光や壁の黒を照り返しながら、吊り下がっている。ホテルの空間に似合うスタイリッシュさがある。

配布されていた本作のフライヤーも、光を帯びたエメラルドグリーン一色とデザインに近いため、「KG+」参加展示でなかったなら、写真に関連した作品として認識することはできなかっただろう。

作品は透明なビニールに封じられて宙から吊られ、空間を漂っている。そこには色だけでなく、陰影や凹凸、厚みによって生じた「形」がある。

被写体の正体は、スタジオ撮影時に使うバック紙である。曲げたり光を調整してオブジェとも空間ともつかないものとして撮られている。

ポートフォリオによれば、作者の名「MUGA」の由来が「無我」、禅の考えに基づくもので、作品は『被写体の実像と虚構の狭間を視覚化 / イメージ化することで、ユーモラスかつフェティッシュに、人々の認識や固定観念に対し問いを投じつづけて』いるという。

本作もまた「無」や忘我にまつわる世界観なのかと思ったが、話を聴くと全く逆で、むしろ世俗、欲望からの「想像力」を自由に喚起することの方に主眼があった。形なき形、陰影や膨らみから自由に想像力を働かせてほしいと。この豊かな色を産んだのがライティングなのか、編集ソフトによる後処理かは不明だが、陰影や膨らみは例えば女性の肉体を彷彿とさせる、その想像力が重要だと、「プラトンの洞窟」の比喩を引用しつつ作者は語る。

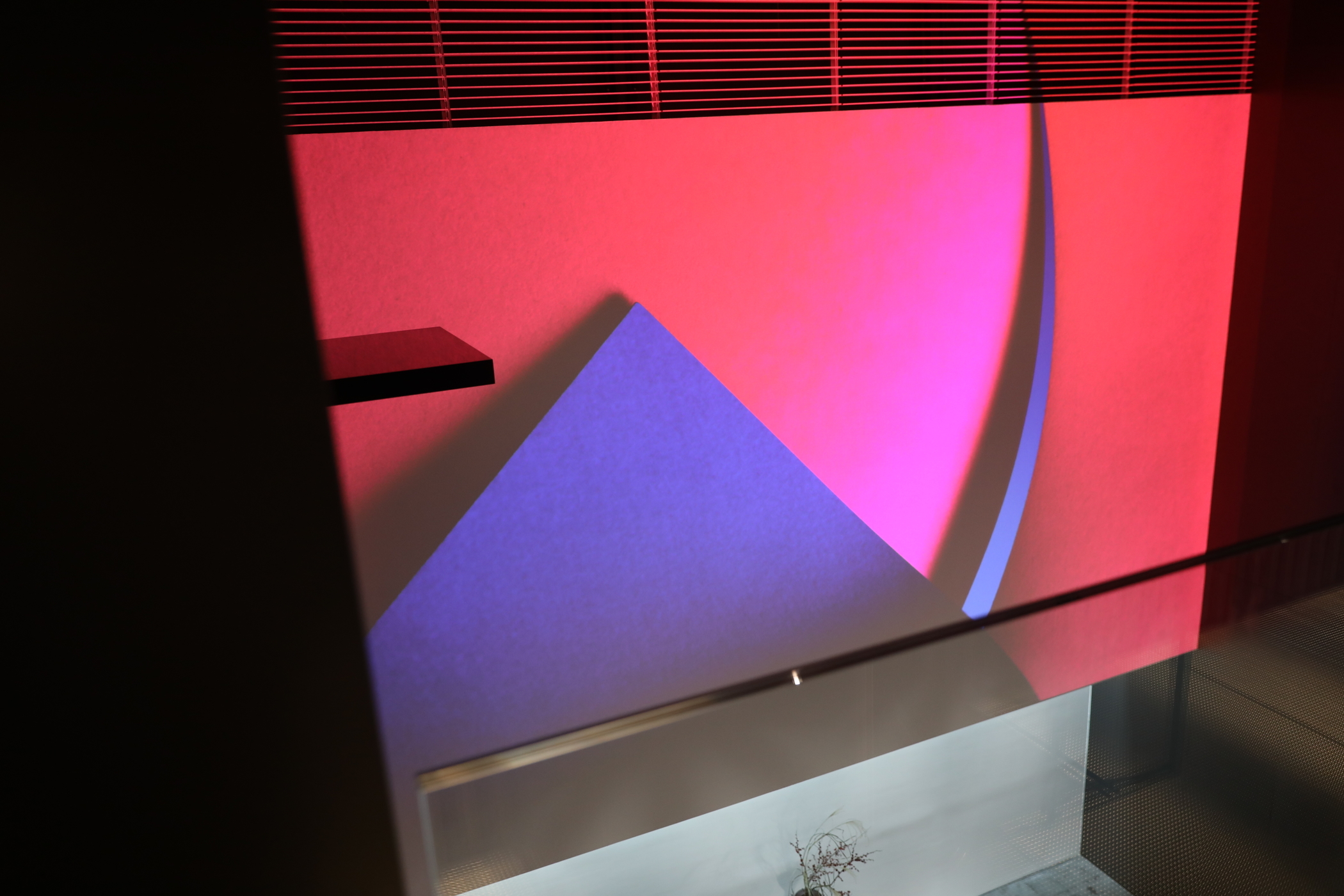

部屋の正面の壁中央に掲げられた1枚は、それら形なき形の作品群から得られた考えを集約したものだ。

膨らみの谷間、デルタのあたりに黄色い円が描かれ、抽象絵画のような、ランダムさと幾何学的な要素が組み合わさっている。まさに女性の体・下半身を連想し、局部を隠すことで逆にエロティックな妄想が強く刺激されることを積極的に突いた試みだという。三角形と膨らみの中に警戒色のイエロー、色と形の配置の中に、視線――欲望を強く喚起するメカニズムを織り込んでいる。

これは他の『MOSAIC』シリーズでも共通しているが、思春期に所有していたポルノ雑誌が、モザイクや陰部隠しの黒塗りによって、肝心な部分が見えないことでより一層、想像力が喚起されたという体験に根差したものだ。作風のスタイリッシュさと無我というアーティスト名とは真逆の世俗的さは、話を聴かなければ想像できないところだ。

「自分は写真家ではないので」と前置きしながら、作者のスタンスは写真をメディウムとして扱い、視覚と想像力の関連を突く表現であった。

紙を折り曲げて接写し、平面と立面の混在、光と色の中からまた異なる次元を現出してみせたのは、言わずと知れたヴォルフガング・ティルマンスだが、手法は近けれどそれとは全く異なる発想と路線で提示された抽象写真作品である。

むしろ作者不在だったとしたら、私は、限られた情報―作者のプロフィールを以って、「無我」と仏教観から本作を読もうと試みたはずだ。そのとき本作はどんな意味へと「誤読」されたのかが興味深い。色を宿したカーブ、膨らみとその陰は性的な欲求に刺さるものというより、それから遠のいたところへと向かう=「我」から遠ざかってゆくときに見える光景なのではないかと。

どうかな。

◆【KG+】⑬成田貴亨(Takayuki Narita)《ROSE GARDEN(クマンバチ!)》@漆喰うま~くヌレール LABO 京都

【会期】2021.9/18~9/26

ほのぼのとしたバラ園とクマバチが写され、額装も花柄に溢れていて、花畑を展示で再構築したような、牧歌的な理想郷の写真に見える。撮影場所は主に大阪中之島のバラ園だ。見事に花の周りをホバリングするクマバチを静止した状態で写し取っている。その花畑の祝祭的なムードを写真に撮ることに留まらず、額装・マットに花柄を溢れさせることで表現している。

癒されるムード。

だが本作は「ずらし」をラディカルに用いた、攻めの作品でもあった。

一つ目の「ずらし」は被写体である。

本来のテーマ・被写体は、ハチではなく花に群がる「人間」であった。実際、「写真新世紀」2016年・受賞者展示(佳作)では同タイトルの作品で、バラ園に群がる観客――人間の無防備な姿を発表していた。

会場ではプロジェクター投影(私の訪問時はPC上)で公開されていたが、この群像劇が非常に面白かった。花(の撮影)に夢中になるあまり無防備になって、頭から花に突っ込んでいる。自分が見られている・撮られていることに気付いていないし、何ならなぜ花を見て撮っていたのかさえ見失っていそうな姿である。まるで好物を目の前にした昆虫、野生の生き物と挙動に大差がないのが非常に面白い。その服装も花柄だったりして、花畑との意図せざるシンクロがまた面白い。

しかし今回の展示会場は、企業の展示・ワークスペースであるため、不特定多数の人物スナップ(当然ながら、無防備の瞬間の脱力感を撮っているため、無許可撮影である)を発表することの今日的な影響に配慮し、人物を出すのは控えている。

そこで代わりに登場したのが、クマバチである。

写ったのは偶然だったという。機材の特徴ゆえフォーカスの合焦が遅く、花でも人でもない中空にピントが行ってしまったことで、克明に写し出されたのがクマバチであった。言わば、再発見された存在だ。確かにハチは、花と人との間を飛び回っている生き物だ。クマバチは黒い弾丸のように飛び回っている。

面白いのは、どのカットも「ハチの写真」ではなく、花粉の媒介や生物の多様性や都市における自然環境との共存や・・・といった社会的テーマからも無縁であることだ。もちろんそれを見い出しても構わないが、本来のテーマとの兼ね合いを考えるとむしろ、花と観客とのどちらにもフォーカスしなかった「ハズレ値」の結果としての被写体、言わば純粋に「成功」から「ずれた」スナップ写真である。それが「ハチの写真」を擬態しているのだ。だからハチの背後には必ず人物がおり、その手前には薔薇の花が並んでいる。

昆虫写真家でもない作者が、なぜクマバチに焦点を当てた作品を出していたのか、納得がいった。これはFacebook等の告知では分からなかった。「花に群がる群像劇のスナップ」作品群と対にして観ることで、本作は「ハチの写真」ではなく、「スナップ」の亜種・ずれの視座としての見方も開けるだろう。

二つ目の「ずらし」は額装である。

会場を回ると、写真そのものの撮影技術やプリントよりもむしろ、額装に懸けられた労力が目につく。見れば見るほどこの額装の凝りようは、ショールーム的な環境と相まって、家の内装を提案しているかのようでもある。

派手な花柄の装飾を施されたマットはもはやインスタレーションと化していて、それを囲むニールセンの黒フレームの存在感は大いに奪われている。眼は、花柄と写真との調和、複数段で組まれた土台の花柄の連続に持っていかれ(非常にしっくりきていて、バランス感が見事だった)、言われて初めてニールセンが入っていることに気付いたぐらいだ。

中には、写真2枚を上下にずれた配置にするため、2枚分のフレームが上下にずれた状態で融合されたものもある。さらに、写真を入れる位置がマットの中央に来ていない。

これを単に「インスタレーション」と呼んで良いものだろうか。

額装をインスタレーション風に演出しているのは、会場の特殊性ゆえだ。ホワイトキューブではなく、漆喰のワークショップを行う店舗内であり、参加者が塗り体験をするため壁に下地を固定する台座がある。その上から額装された作品を掛けているので、壁面から見ると写真を支える台座が2重、3重になっている。また店内の壁面も色々と装飾がある。写真作品を提示するためには額装を派手にすることで中和させ、場に溶け込ませる必要があった。

しかしニールセンの黒フレームと「額装」そのものの扱い方は、その狙いとは別に、異質でさえある。

話を聴けば作者の意図としては、「額」を制度的なものと捉えた時の疑義、異議申し立てのような心境から発せられている。「セオリー通りに額装すれば作品となる」という、現在の潮流、端的に言えば「ニールセンの黒かシルバーのフレームで、白いマットで写真を額装すれば、一人前の”作品”となる」という、鉄板の約束事に対する疑義と言える。

勿論それは展示技術における基礎中の基礎であり、基礎を知らなければ基礎を崩してインスタレーションで攻めることは出来ず、額装自体も非常に奥の深い分野なのだが、教育の現場においても、展示においてもまず「正しい額装」として機能する「型」は確かにあって、その価値体系のようなものの象徴がニールセンなのだ。ニールセンは「権威」にも似たものとも言えるかもしれない。

作者は「正しい額装」を、フレームの形状を出来るだけ保ちながら「ずらし」て挑発する。

その結果、ファンシーでほのぼのとした、一見無難な、花とハチの作品としてまとめ上げられているのだから、興味深い作品である。普段、あまり作者の考えを細かく聴かないのだが、語ってもらってはっきりと見えてくる事があると改めて気付かされた。

◆【KG+】⑮ふくだぺろ+ゆみ、澤崎賢一、ベサンスン《語りあう/あわないイメージたち》@桃青京都ギャラリー

【会期】2021.9/17~10/17

観客が入ってきては短時間で出ていく。一見、意味不明な展示だが、時間をかけて動画で制作過程を追っていくと、非常に納得のいく展示だった。

入ってすぐの大きな壁面に大量に貼り出された無数の写真群、壁には矢印付きの線が引いてある。2枚の写真から1枚へ、あるいは1枚から2枚へと矢印が伸びている。

3名のアーティストが順番に、他の人が提示した写真を元に、自分なりに考え、自由に連想して、呼応するイメージの写真を提示する。その試行の繰り返しの結果が展示されているのだ。

これが想像以上に意味不明だった。連想された順序を分かりやすく図示したペーパーも配布されていたが、なぜAからB、Cのイメージが紡ぎ出されたのか、どういう関係なのかが全く分からなかった。シークエンスでシンプルに見て分かるものもあるが、ほとんどはそれでは済まなかった。なぜアフリカっぽい写真が・・・

なんせ3人の作家がそれぞれの思考でラリーしているのだから、3人のバックグラウンドや作風も知らない中で、直線的な鑑賞や読解が通用しない。色んな展示を見慣れている私もぶっちゃけ「詰み」だった。

これわかりますか?

ぜひ挑んでみてください。

しかしそこは織り込み済みというか、ちゃんと回答がある。

会場に流れる音声に釣られて隣の小部屋に入ると、動画内で作家3名が種明かしの対談をしている。

これが実に丁寧に、各自が自分なりに、どういうことを考えて次の一手を出したのか、前の写真のどの部分に注目して、どういう想い・判断から、共通・連鎖するイメージを選んだのかが、かなり詳細に語られている。

正直、かなり長い話になるので、しんどく、途中で席を立ったが、実に有意義だった。どこかの時点でスッとこのイメージゲームに入っていくことが出来た。そう、この「ゲーム」=像・写真を用いた対話は、ゲームプレイヤーがプレイしている姿を見ないと、話しにならない。展示されているのは終了後の棋譜のようなものだ。対局を見ないといけない。

動画の談話に付き合えるかどうかは性格や体質にもよるかも知れない。勝敗のない遊戯王のカートバトルより難しく、結論はない。つまり気の長い話である。じっと聴いていると、解説というより、人のカウンセリング場面を聴いているようでもあり、自分がカウンセリングを受けているようですらある、時間が幾らあっても足りない。そして提示される写真・イメージは、それ単体では実に取るに足らないものだ。

手探りの言葉と手探りのイメージが繋がっていく。

しかしそうやって、取るに足らないかもしれない他者の言葉を聞き、考えを受け容れ、選ばれたイメージを受け容れていくうちに、パッと視界が開けるというか、繋がりが見えた。これはいわゆる「リベラル」と言われているものの、基本的な態度を試されているというか、鍛えられる展示であると実感した。時間と労力をかけて、多様な発言と考えをとにかく聴いて、自分の中で紐づけていくという態度である。

更に言えば、これは「写真」の読解そのものに関わる話かもしれない。私達が「写真」に写っている像の即物的な確認を超えて、それが並べられ配置された際の「意味」を解し、意図を解し、関連の総体から何かを読み取るという挙動に対して、本作はまた別の迂回経路からの動線を模索しているかもしれない。

このトークのほうが作品本体なので絶対聴くべき。ツボに入ってくると段々面白くなってきます。

例えば、窓枠の写真からフレームと線、人が写り込んだ庭園の写真との組み合わせから「枠」を想像して焼け焦げた車の写真を選び、その焼けたシートの「痕跡」から「石」の写真を選んだり、という連想が連鎖していく。

「俺の”美しい”写真を見ろ!」というタイプの写真家、フォトグラファーとは真逆の試行である。まさに対話式ワークショップ。作品として見るより、作家活動をしている人や写真のとっかかりを掴みたい人などが試行すると面白いと思う。という感じで、本作の読み解きには踏み込まない。

個人的にはこれが一番好きかな。

内蔵いいよね。

( ´ - ` ) 完。(つづく