2月7日から1~2週間ごとに展示コースを切り替えながら開催されてきた「写真学科 認定制作 作品展」。第4段目・最終回となる今回は「公募選抜展」、6名の生徒の展示が行われた。

【会期】R5.3/9~3/15

これまでの3回の展示「クリエイティブフォトコース展」「写真作家&コマーシャルフォトコース展」「ブライダル・営業写真コース展」に出展してきた生徒らのうち6名が、「選抜公募展」という形で再登場した。多くは別に新作を展開していたことに驚かされた。在学中に2つ3つと複数のテーマを作る力があろうとは。

選抜については特に説明がなかったので、学内で査定なり推薦なりが行われたのだろう。

1人当たりの展示スペース(壁面積)がより広くなり、十分な数の写真群を展開できていた。サイズや額装の変化を細かく付けて複数種の写真を同居させる見せ方は、もはや当たり前のように実用されている。手慣れたものだ。

以下、特に印象に残った作品をピックアップする。

◆逆井颯真《アカノカタチ》 (写真作家専攻)

「写真作家&コマーシャルフォトコース展」の出展作『MISHMASH』が、ダークさの光る夜の都市の中でのファッション × 断片的かつ尖ったイメージだったのに対し、本作はファミリー × 日常録といった体温を感じさせる作品なので、同一人物と知って驚いた。確かに説明を排し、抽象性の高いものを1枚の写真内や写真群の中に投じて、具体的なモノや人の印象を強める、全体の強弱をしっかりつける手法は共通している。しかし2作は完全に別ジャンルである。幅の広い表現力を持っている。

本作は自身の家族を見つめ直す作品である。何人かの人物と家の中、田舎の風景から成る。作者の5歳の時に両親は離婚して父親が去り、小学校3年の時に再婚、新しく血の繋がっていない弟がうまれる。19歳の時に姉が家族と縁を切って去った。そうした諸々の事情がありながら「家族」という形は継続されてゆき、作者は受け止めきれず複雑な感情を抱いていた。

自分の居場所がどこにもないと感じたりしたのも無理はない。本来あるべき元の「家族」の形が、構成員の入れ替わりによってどんどん変わってゆくが、そこに作者の意思や希望を反映させることはできない。特に子供にとって、「家族」とは絶対的で唯一無二の所属コミュニティであり、自分とニアコールな、自己を拡張させた場でありながら、その意思決定は全く自分の外で為されてゆく。誰にとっても、なのかも知れない。自分とひと続きの場であり、同時に他人の集まりでもある。

写真ではそれぞれの構成員―作者にとっての「家族」が撮られ、風景と繋ぎ合わされようとしていて、前向きな繋がりを感じた。

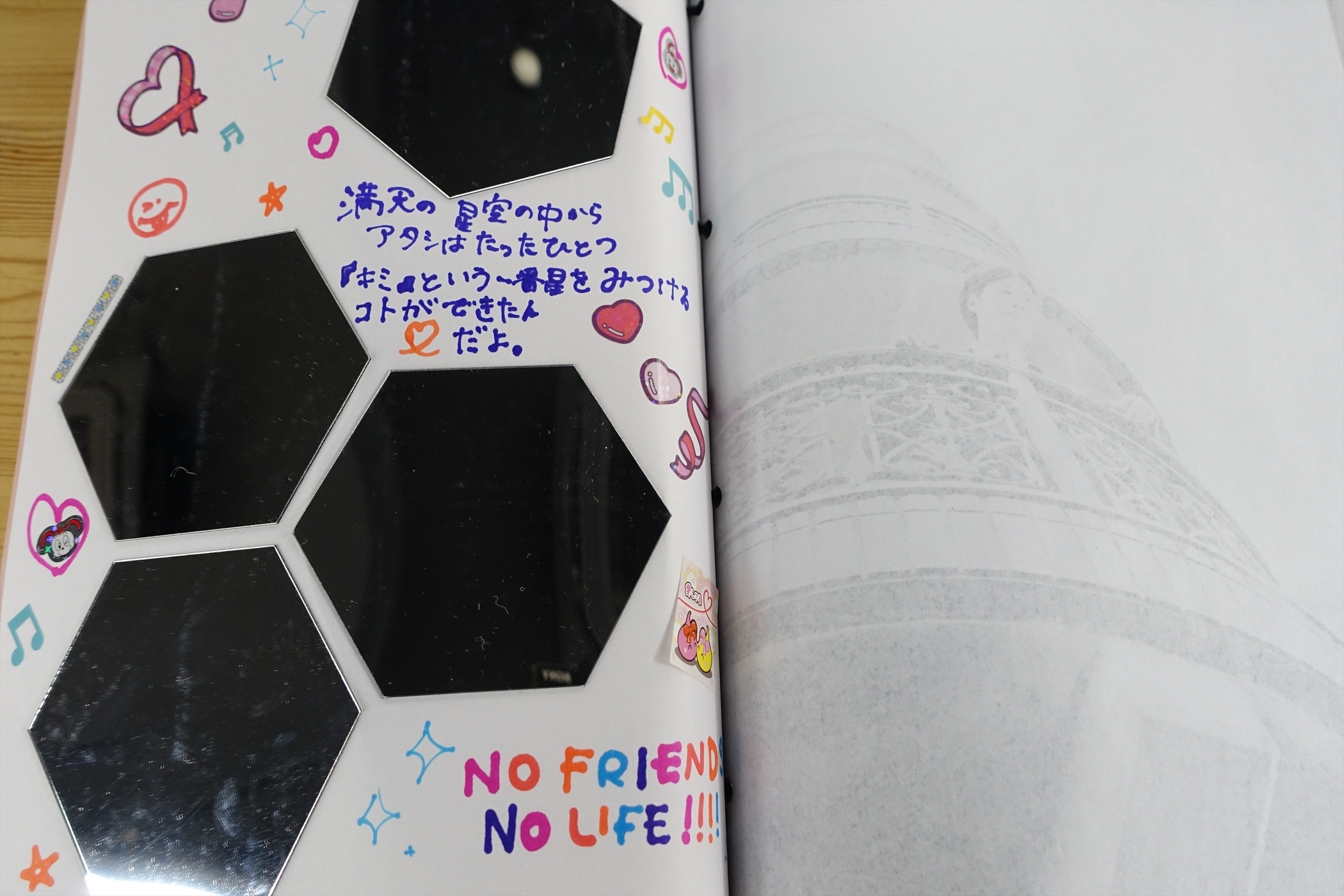

◆弓谷真央《I♡太宰》 (写真作家専攻)

私が見た中で、認定制作展全体の中で最も面白かった作品がこちら。太宰治である。有無を言わせないパワー、手数の多さもさることながら、何より相手は著名人とはいえ故人であり、100年近く昔の人であり、その作品・世界観は文学=文字であるところ、すなわち直接には被写体として写せないテーマであるところ、「太宰が大好き」という想い自体を写真表現に仕上げている点が非常に強烈だった。

「太宰治が大好き」という感覚自体が新しかったというか盲点だった。

しかも見ての通り、リサーチに基づいて生涯を追ったり作品の舞台を視覚化する、作品の読解・批評を新たな角度から試みるといった、学術的・文学的なアプローチの手法をとるのではなく、あくまで「私の思う太宰治を目に見えるようにした」というパワー押しである点が斬新だった。

作者は中学2年生の時に読んだ『人間失格』に大いに感銘と衝撃を受け、他の作品にも手を伸ばし、生まれ故郷や晩年を過ごした地を訪ねたりガイドに話を聞くといった積み重ねを行ってきたが、それはリサーチというより熱心なファンの熱意行動そのものであり、好きなアーティストのライヴに通ったり、好きなアニメの舞台となった地を訪れたりするのと同じである。つまり本作は日本の近代文学作品・作家を「推し活」から新たに体験し、再解釈したものと言えないか。批評や分析ではない。「推し」であり、一方的な「愛」なのだ。

作品は滑稽味や油断と隙だらけの脱力した珍妙さのスナップ群で構成され、更に作者の手による太宰作品の一節のトレース、「綺麗なのか汚いのかよく分からない」「自分の字と似ていた」という太宰の字への緩いオマージュを捧げている。私が読んだのは昔すぎてもう内容も感触も覚えていないが、太宰作品は人間の内面としての自己嫌悪や自意識だけでなく、明るさとユーモアも備えているというから、路上や家やTVで出くわす予期せぬ脱力の瞬間を繋ぎ合わせるのは多分正しいのだろう。月並みな言い方をすれば、本作はろくでもなく掴み所もない人間の世を、転びそうになりながらも受け容れる、そんな肯定と愛の作品にして、推し活の発展形なのだと思う。

本作はポートフォリオの方も構成が面白く、紙の種類が変わる、原稿用紙が出てくる、写真の裏面をなぞって絵を描く、手書きの書き込みがなされるなど、写真にこだわらない「なんでもあり」を実践している。太宰治という人物・文学作品を辿りつつも、推しのアイドルへのファンブックになったり、作者自身の自画像や日記になったり、作者が日常で触れる感情や記憶のフォーマットが総動員されているのだ。手元にあるもので作るメディアミックス。見事である。

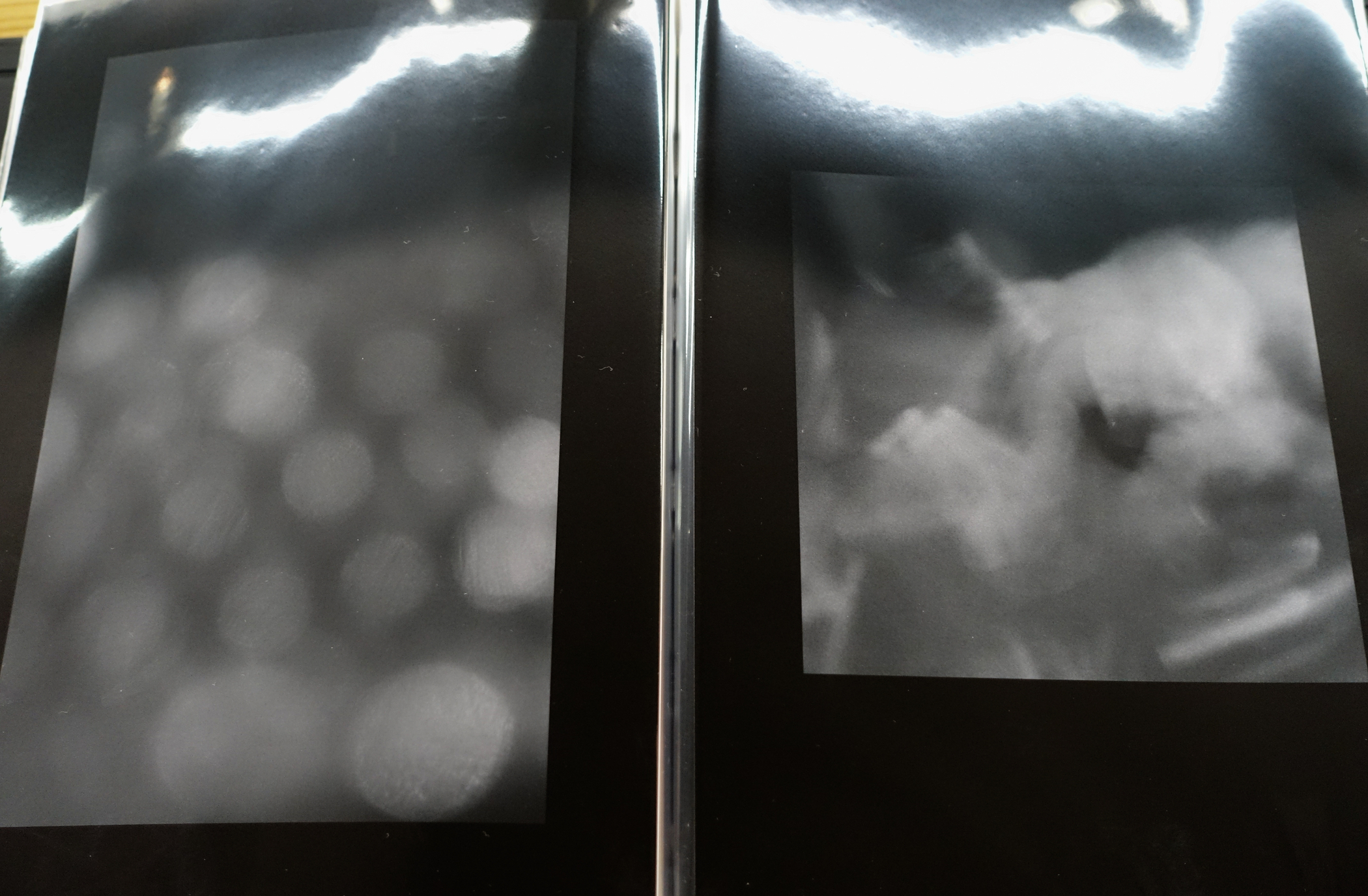

◆奥野ひなた《眠りたい》 (コマーシャルフォト専攻)

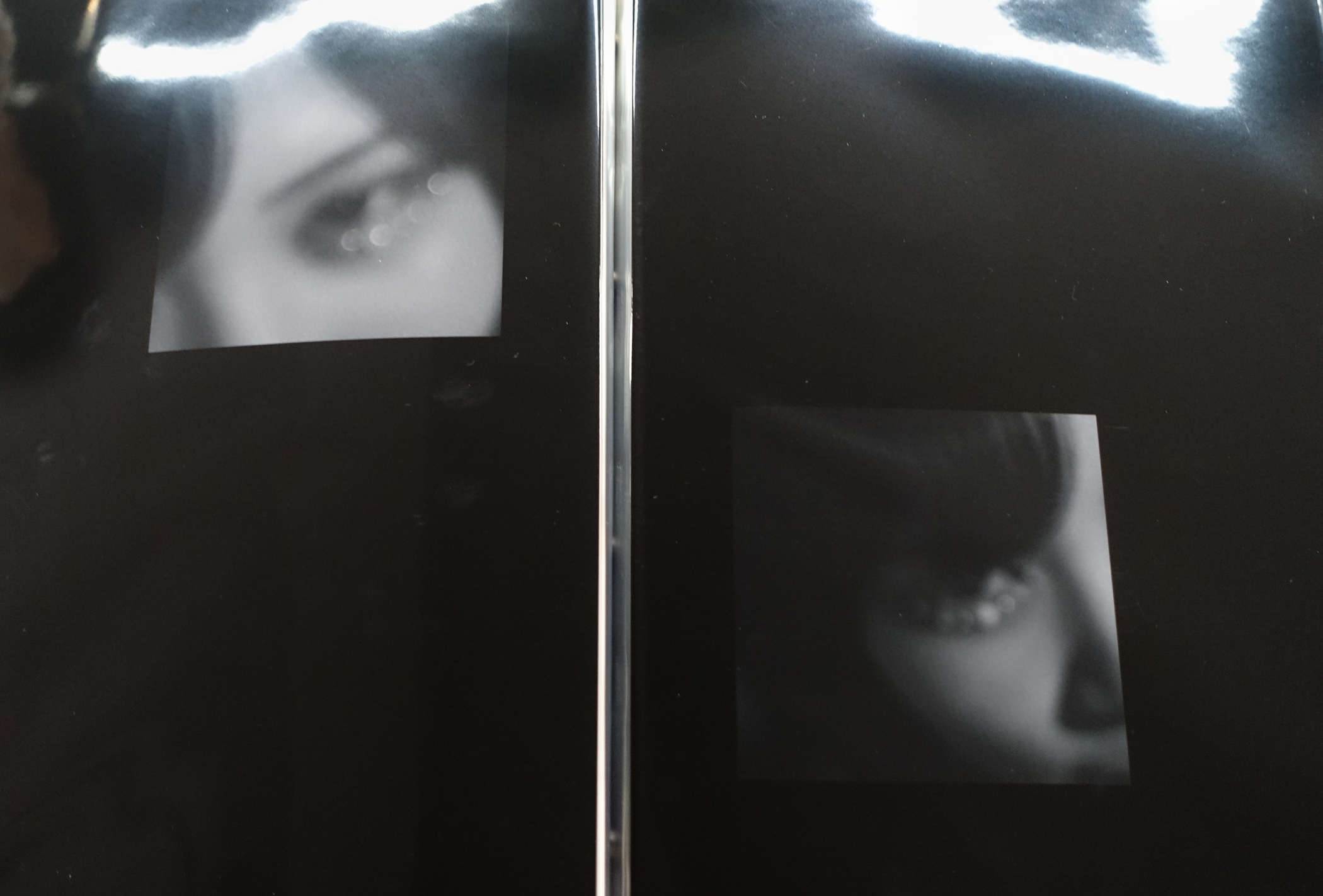

壁面では断片的な白黒写真をコラージュ風に組み合わせ、床には黒いレースの記事を這わせてその上に写真の断片を載せている。何となくの雰囲気だけの「闇」ではなくちゃんと実感を伴った闇であることが伝わる。

短いステートメントを書いた紙がレースの上に置かれている。「私は悪夢の世界に住んでいる。」、「悪夢障害」という睡眠障害を患っているらしく、「目の前で自分の悪口を言われているときのような感覚」が毎晩襲ってくるため、恐怖や不快感、不眠などの支障を日常的に来しているようだ。「眠りたい。」というタイトルからして非常にストレートなので、表現世界の話ではなくリアルな症状であり、それを表現に転化させたものだろう。

私もカフェインの影響などで極めてリアルな夢(たいがいの場合は悪夢)を見ることがしばしばあるので、質は違えど、現実を超えた実感を伴う夢の耐え難さは共感する。夢が厄介なのは、理性の心理防御が働かないので、通常の何倍も恐怖が刺さるのである。

その体験や実感をフィクションと実録の混ざったような写真によって切り出しているところが面白い。自身の辛さや憂さを自傷的に語るのではなく、不眠そのもの:眠れない夜と眠れないまま過ごす日中とが区別なく灰色めいたモノクロに統一され、一続きになっているため、映画のようにこちらから入ってゆくことができる。

効いているのが作者の目のアップの写真だ。写真の向こう側から跳ね返す視線というより、眠りと覚醒の往来を失くし、変えるべき家や体を失った者のように、彷徨う目をしている。そして壁面を縦に大きく貫く無機質なビルの写真が、眠りと覚醒を失った夜としてそびえていて、手に負えなさを伝えてくれる。

自己の不調、機能障害を題材にしながら、個人の感傷を突き放した距離感で映像作品に仕上げているところに面白さがあると感じた。

ポートフォリオの方は、より抽象度の高い、酩酊や迷走のようなカットを経ながら、より具体的な作者像・日常生活に迫っている。下着姿の自身の体をポージングしながら見せているあたり、演出的で、まさにこの不眠世界の登場人物といった体で撮られている。写真だけでなく映像制作の手法も学んでいたのだろうか。

◆川越亜由《かぞくアルバム》 (コマーシャルフォト専攻)

「写真作家&コマーシャルフォトコース」展示と同じタイトル・作品だが、展示形態を大きく変え、今回は木枠で額装された写真を列にして全体を囲み、家族の思い出のアルバム、フィルムのようにしつらえている。

2022年8月にひとり親である父親が亡くなったことで、小学生以降は二人で写った写真がなかったという後悔、恥ずかしさから距離をおいてきた(本人の前で「お父さん」と呼べなかった)後悔から、家族との時間を積極的に写真に撮ること自体を作品化している。

仲良く健やかな感じで、何よりです。

本作と、冒頭の逆井颯真『アカノカタチ』の2作だけでなく、他校でも「家族」に関する作品を観ていたので、広く「家族の作品」について考えが及んだ。

自己の感情・内面の表現でもなく、ストリートでも自然や風景でもなく、造形美でもなく、映像メディアとしてのメタな言及でもなく、「家族」の関係性や形、家族と共に過ごす日々の記憶といったものを作品にする、しかも10代後半~20代前半の若い世代がその重要性を想いながら撮るというのは、世代的・時代的な傾向として見るべきところもあるのだろうか。

例えば家族・親子関係の在り方の変化。例えば、新型コロナ禍に伴う生活様式や所属先の変化。経済状況の変化。先行作家の開拓したテーマの継承と発展、など。「親」あるいは「子」という点、あるいは点と点(親と自分/自分と子)を結んだ線をテーマとしてきた眼差しが、「家族」という社会的かつ私的な場所の形と価値を見つめようとする若き写真家たちの動きは、特徴的なものなのかどうか留意しておきたいと思った。なぜ反抗や脱出ではなく、若くしてその尊さを顧みることができるのか。

実を言うと私自身は、人様の「家族」の写真が苦手だったので、あまり興味を持ってみてはこなかったし、趣味として写真集を買うこともなかった。ただテクニカルな読み方は好き嫌いに関係なく可能であるのと、ある時代や世代の状況としての傾向が何かあるのであれば、それは興味深いことだと思う。

ちなみに「写真作家&コマーシャルフォトコース展」での出展時は以下のとおり、もっと少ない枚数でシンプルに横2列でまとめていた。ここでは父親の死去から間もない祭壇と遺影が他の写真と連動していて、「父親が亡くなって以後の、(両親が不在となった)新たな家族の日々の姿」というニュアンスが強かった。

比べると今回の展示では、父親の死去という出来事が見えづらく、両親が居なくなった家族生活の始まりという状況があまり前に出てこない。それで健やかさの方が目についたのだろう。

------------------------

( ´ - ` ) 面白かったですね。年々、学生さん方の展示形態とポートフォリオのまとめ方が上手くなっている気がする。おそろしいことです。編集において積極的に「予期せぬもの」を織り交ぜて、直線的で一本鎗なものにならないよう多角化、多面化の戦略がある。うへえ。

完。