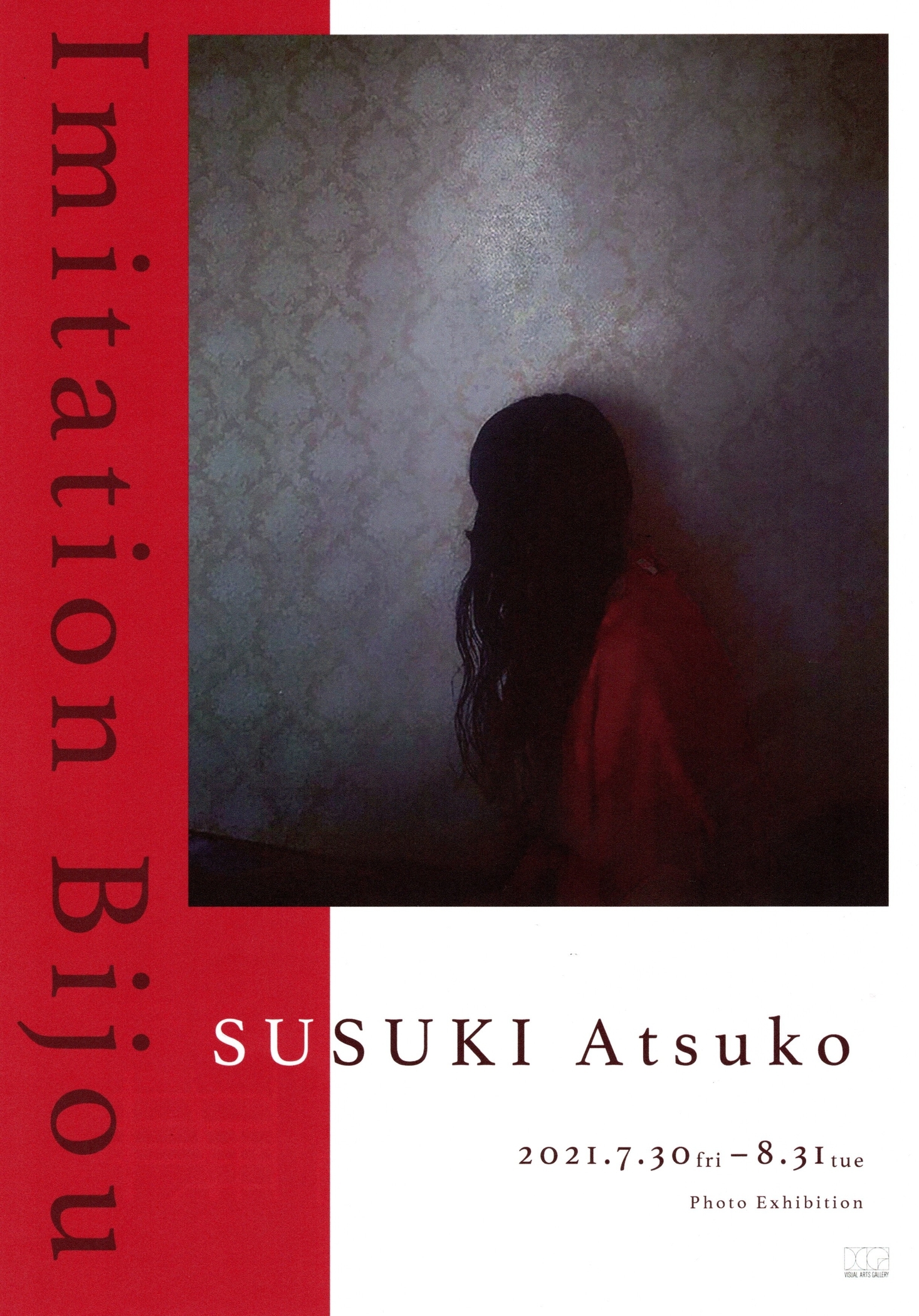

タイトル「Imitation Bijou」は「模造宝石」の意味だ。作者はiPhoneで身近なものを撮り、『自分にとって真実や大切なものは何かという疑問を抱き』つつも、『たとえ誰か(他者)にとって偽物と思うものであっても、自分(個人)にとっては真実で価値があるもの』『本当のことは、私達個人それぞれが見つめている世界でしか計ることができないもの』を探っている。

【会期】2021.7/30(金)~8/31(火)

◆展示《Imitation Bijou》

小ぶりなスナップ写真が現実から夢に至るように続く。マットで額装されていることで日常景ではなく別の系にある感が強まる。

入口となる1枚は、薔薇を持つ手が鏡に反射している写真を3枚重ねて並べて写している。「薔薇と作者の手と鏡」は本作を貫く、基本となる現実を表すモチーフであり、後述するが過去作品から継承されたモチーフでもある。言わば作者の自画像とも取れる。

それが複数枚で分身しているため、ここから先の展開は客観的現実から枝分かれした分岐世界へと迷い込むこと、フィクションと綯い交ぜであることが期待される。鏡と複数形からの導入なので、当然のようにルイス・キャロル作品を連想し、視覚からウラ現実の迷宮を探索する作品であろうと… 実際、後に続くイメージは不確かでフィクション性が高く、脱現実的でもある。

しかしステートメントとタイトルを読めば読むほど、「真と偽」「内と外」「自分と他者の価値」の境界や揺らぎに関する問いかけが主題であることを無視できなくなる。アリスではない。「私」の話だ。本作は突拍子もない即興の戯曲ではなく、現実・日常と作者の内面、あるいは鑑賞者の内面とが感応しあうところのズレや距離感について考察しているらしいと気付く。

「薔薇と鏡」の組み合わせは後に何度か出現する。耽美的なイメージゆえに、創作世界が始まったように感じたが、作者自身と思わしき体の一部、そして作者が触れる日常光景とその関係がテーマであるから、これは作者の一人称を内側から写した、内的セルフポートレイトだと解釈した。

ガラス越しに目にした光景、写真に撮った光景、窓に反射した光景、生地で遮られた光景、滲んだり掠れたり千切れたり揺らいだり増えたりする「現実」の姿は、世界が複数形へと分岐していくことを十分に予感させ、期待させる。だがそこから、例えば志賀理江子のように別次元の世界を強力に演出して構築することは選んでいない。アリスの迷い込み先が十分にあり得ることを示すに留まる。

単一の意味や基準によって「今」や「私」を語ること、定義することを避けるのは、同じく他者からそのように語られたり定義され評価されることへの抵抗でもあるだろう。割れた鏡と床に落ちた薔薇は、自他共に日常的に繰り返されている価値判定や定義付けのシステムを割って、停止させたと読むこともできる。アリスの鏡の国の奥へと探求するのなら、鏡は割れない。進むことも戻ってくることもできないからだ。ならばここに写っているのはとことん現実の話ということになる。

フィクション性を感じるのは現実光景を直に写し取るのではなく、無数に介在するレイヤーの方を写し取っているためだ。複数形への誘い、だが並行世界への可能性を「見る」主体としての作者は、そのフォーマットや視座がわりと揃っているため、単一の「私」へ違和感なく収斂される。よって並行世界の話ではなく、やはり現実の見え方を検証していると言えよう。

その、唯一無二で素朴な「私」への回帰は終盤にかけて強固になる。

最終盤で提示される婦人のポートレイト、花とアゲハ蝶の2枚組は、完全に異質だ。オルタナティブの曖昧さを完全に否定する強さを持って、基本世界となる「私」へ回帰する。恐らくだがこの流れからすると、婦人は家族:母親で、花は実家の庭先と想像される。そして最後の1枚は、冒頭と同じ組み合わせ「薔薇と作者の手と鏡」だ。しかも机の上で完全に整った形で、それぞれ単数形で収まっている。

本作の主旨を乱暴に端的に言えば「何が美しいか、価値があるか、フェイクかリアルかはそれぞれが好きに決めたらいい」という、生き方の格言のようになりそうなところだが、面白いのはそういうライフハック的な、生き方のマインドや自身の決意を叫ぶのではなく、そこに価値判断がないこと、ともすれば「イミテーション」の可能性の方を愛でているとさえ思えることだ。

それは「本物の宝石」こそが、その価値やブランドに多くの虚構や幻想が作動していることと無関係ではないだろう。

◆写真集《夜明けまえ》《red letter》

会場では過去作品の写真集も展示されており、作者のテーマが一貫し、モチーフが継承ていることがよく理解できた。

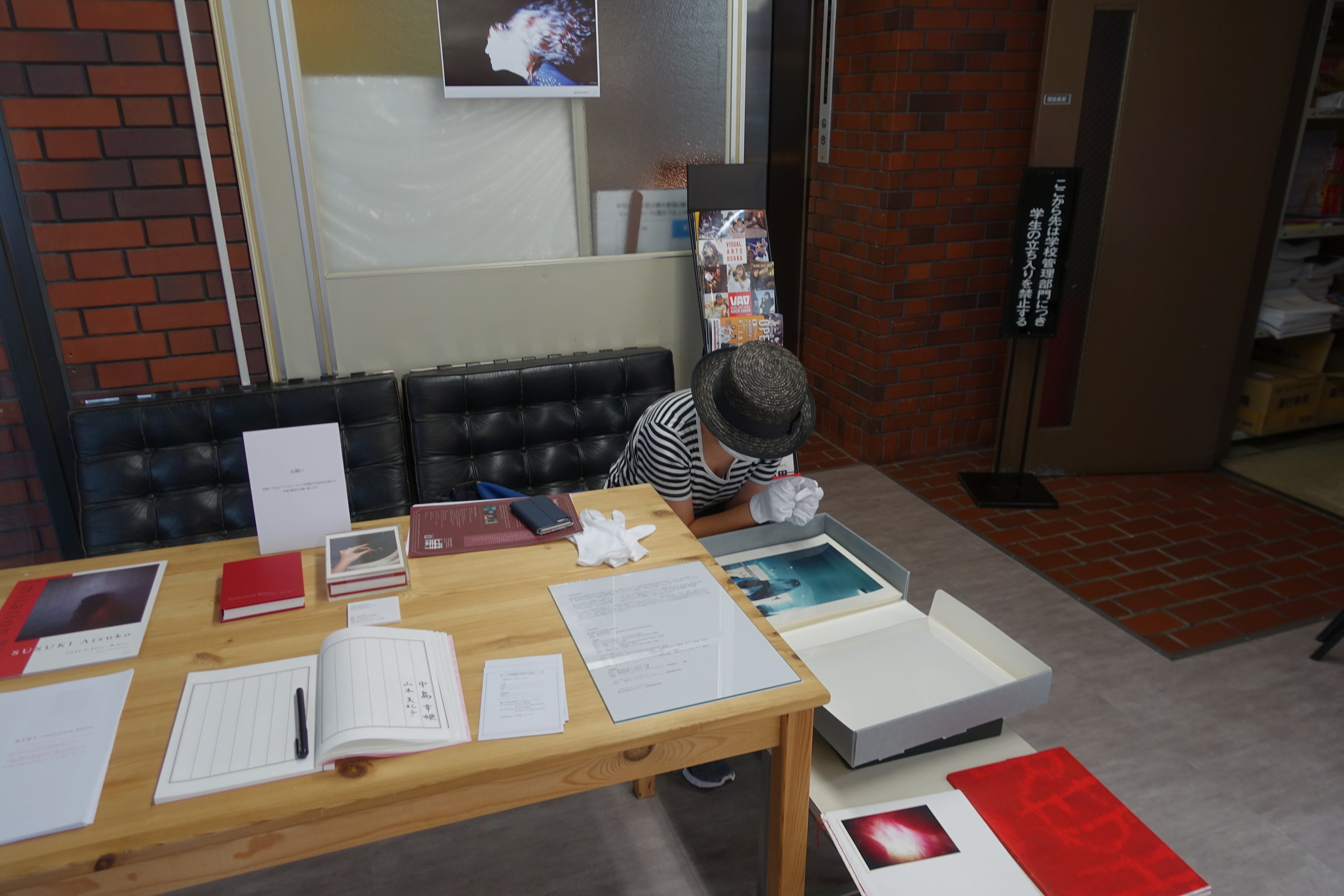

会場入口と写真集など。手袋をはめて作品を1枚ずつ手に取って閲覧できます。帽子の人は私の仲間で、作者さんではありません。

やはり写真集は、その時期その時期の考えや姿勢をいつでもどこでも提示できる、重要なツールになる。作らないとだめですね。皆さんがんばって作りましょう。(作れや、)

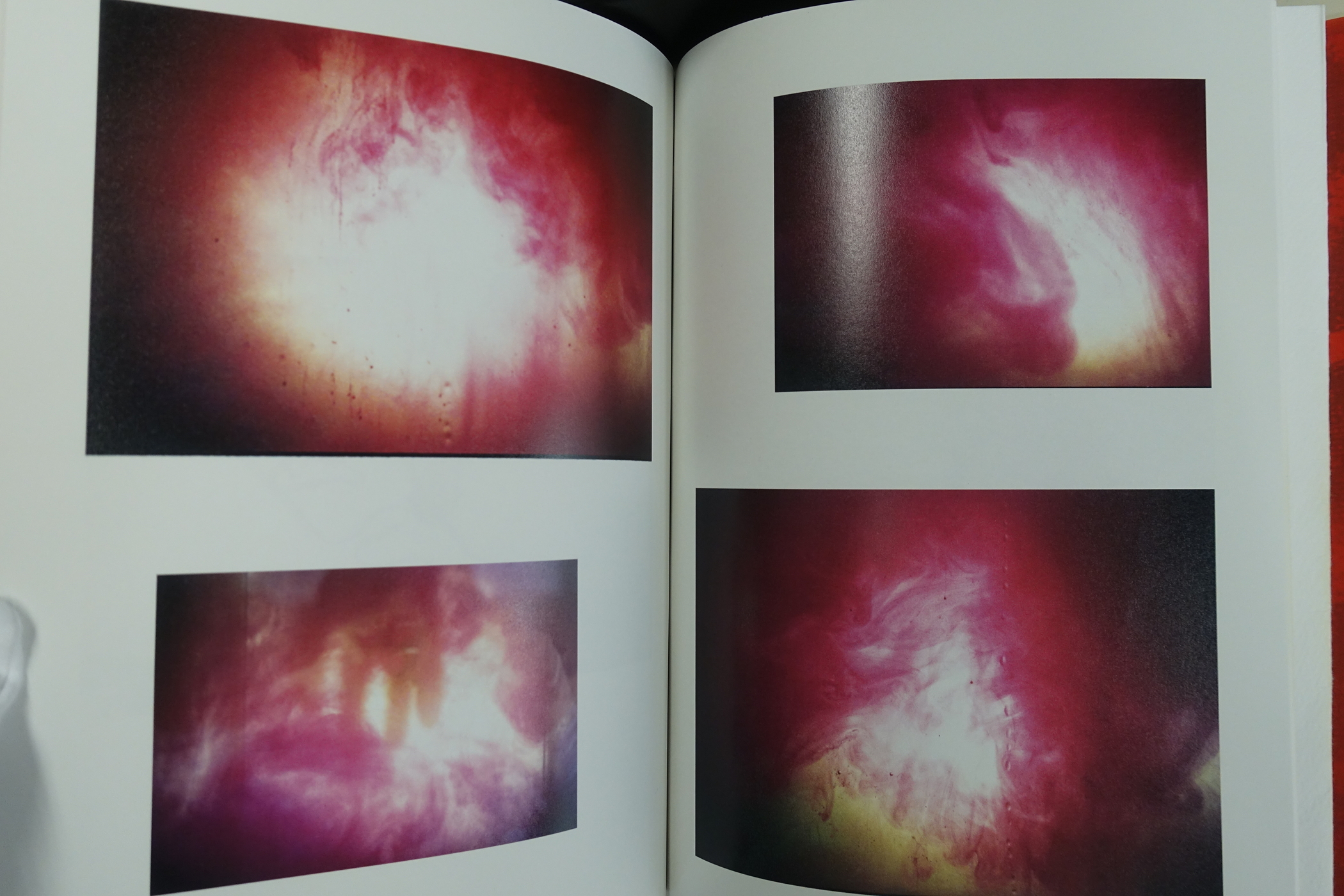

《夜明けまえ》(2011)は、作者自身、特に身体の内側へと強く肉薄している。

顔を伏せながら繰り返し登場する作者自身と、血や体内を思わせる赤い糸、滴下の軌跡や揺らぎ、光とが組み合わさり、写真集全体でセルフポートレイトを語っている。

作者が、自分自身の内外について、身体的にアプローチを行っていることが分かった。衣服や皮膚で隔てられた皮一枚の裏、その内外で生じていること、今・生きていることについて、声高に叫びはしない、しかし言わずにはおれない、自身の実在について。血と肉の強いメタファーである。

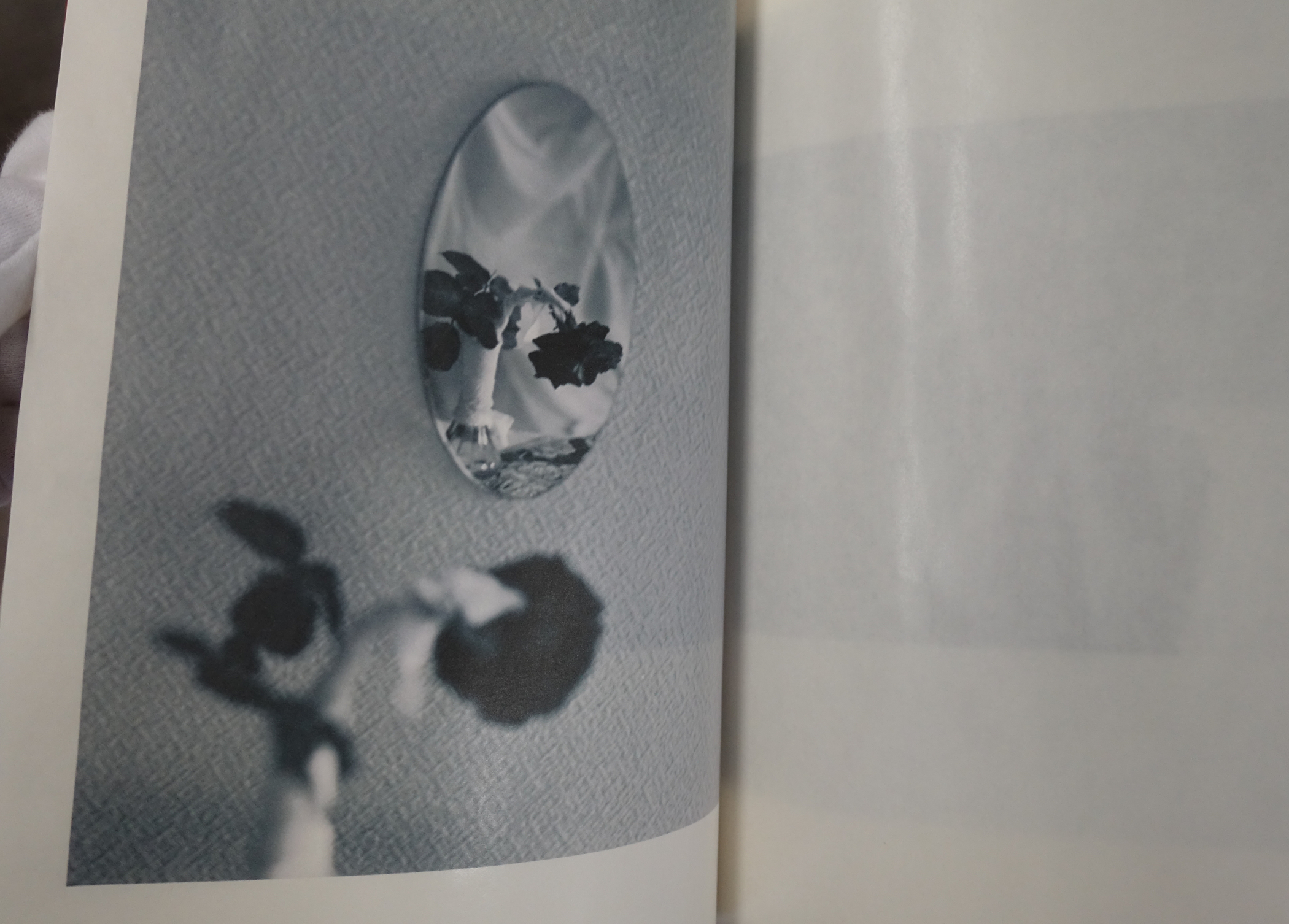

《red letter》(2013)は、格段に写真も編集も洗練されている。濃く鮮やかな「赤」が表紙と中扉に使われ、写真はコントラストの浅いモノクロとなり、静かに、より繊細な描写となる。

この写真集で「鏡と薔薇」の組み合わせが繰り返される。薔薇は花ではなく人格に見える。横たわったり鏡に姿を写したり散ったりする。そして再び顔を隠した作者自身と思わしき人物も登場する。内的なポートレイトとしてのフォームはここから来ているのだ。鏡と薔薇のそれぞれの意味について、より深く理解できそうな気と、謎が増えた気もする。鏡もまた人格ではないのか、では鏡は誰を指すのか。誰から見た作者の「私」なのか。では作者らしき人物像は誰なのか。等々。

さきの《夜明けまえ》が血と肉なら、こちら《red letter》はそのタイトルに反して、精神や人物像を巡るもののように思われる。

面白かった。

( ´ - ` ) 完。