KYOTOGRAPHIE(以下「KG」)サテライトイベント「KG+SELECT」、引き続き元・淳風小学校の2F部分の展示・6名の作家についてレポです。

2Fはなお一層、明るい展示とシリアスとがきわきわのバランスでせめぎ合っていて素晴らしいです。

【会期】2020.9/18(金)~10/18(日)

- ◆クロエ・ジャフェ(Chloé Jafé)『Osaka Ben』(大阪弁)(仏)

- ◆ウスイ チカ『The Beautiful Kakashi World』

- ◆草本利枝『Touchable Future』

- ◆小出洋平『夢のつづき』

- ◆Yingfei Liang(梁莹菲)『Beneath the Scar』(中国)

- ◆Chan Kai Chun(陳啟駿)『Gaze』(香港)

1F部分の展示はこちら。

(KG全体のリンク集)

◆クロエ・ジャフェ(Chloé Jafé)『Osaka Ben』(大阪弁)(仏)

小学校の教室をあばら家に転換してしまうというパワフルな展示。撮影の舞台・被写体らは大阪市西成区、「あいりん地区」の人々である。窓ガラス一面にベニヤが張り巡らされ、部屋のど真ん中に手作りの小屋が立ち、ブリコラージュ溢れる空間である。材料は京都で調達したとのこと。

この簡易で粗末な小屋は、あいりん地区に住まう人たちの不安定な住居を表現したものだということだが、作者のセンスのせいか、西成を離れて京都で見ているためか、妙に(かなり)品が良い。小屋の屋根がふすまという妙味よ。1Fの黄郁修『Hoarders』の汚部屋インスタレーションでも感じたことだが、作家やスタッフの有する美術的な学識やセンスと、様々な課題を日常的に抱えた地の人たちの世界とは、生めようのない断絶やズレがあることが、逆説的にまろび出るのが興味深い。

しかし写真はその断絶を解消できる。手仕事の割合よりも対人関係そのものが写ってくるためか、親しみのある隣人としての笑顔のポートレイトが並ぶ。その点では私たち一般的な日本人、関西人よりも、彼ら彼女らの懐に入り込んでフラットに接している。例えば私の場合、どうしても幼少期から連綿と聞かせられてきた様々なレッテルや、自分の体験――物見遊山で訪れたら現地の親爺にガヤられた等、色々絡み合って、お互いに触れ合わない方が幸福だという結論を獲得してしまっており、このような豊かな表情でお互いに接し合うためには、多大なコストを要する。

よい写真、よいメディアは、社会全体のコミュニケーションや理解のコストを低減してくれる。

それは作者:クロエ・ジャフェが、日本人よりも日本人のアンダーグラウンドな領域、その中に生きる人々を積極的に撮ってきた経緯があるからに他ならない。2013年よりイギリスから日本へ在住し、極道の家族や沖縄で刺青を入れた女性などをモノクロで力強く撮ってきた。

何より作者の力、センスを「ずるい」(※誉め言葉です)と感じたのは、「ワンカップ大関」のブルーに注目し、モノクロの人物らの中にキ―デザインとして投入したこと・・・ 大阪人として、してやられた感が、くやしい。(※誉め言葉です)

◆ウスイ チカ『The Beautiful Kakashi World』

隣の部屋は一転してポップな空気が漂い、ゲーム世界が実体化したような錯覚を受ける。兵庫県姫路市安富町にある「奥播磨かかしの里」が召喚されているのだ。

作者は現地でかかしと出会い、制作者に弟子入りして姉妹分の「チナちゃん」を制作、ユニット活動のようにして国内外でパフォーマンス的な自作自演(共演?)のかかし世界を展開している。本展示では写真作品よりもかかしの存在感、ひいてはそのかかしを生み出した「かかしの里」へのリスペクトに溢れている。家族連れの来場者が喜んでいたのが印象深い。

構成として、かかしのいる側の世界をリアルの空間(=展示会場)に引き出すことと、リアルの人間(=作者)がかかしの世界に写真で入り込むこととを、同時に展開する。ポップな飛躍ゆえに、どこか藤子・F・不二雄不二雄の世界を思わせるセンスだ。会場では写真作品が控えめ(というか、かかしの存在感が強すぎる)ために、並行する両世界を行き来する戸惑いはあまり体感できないが、面白い構造だと思う。

「奥播磨かかしの里」が、なぜ130体ものかかしを手作りして屋外に配置し、行き交う人々に見せるようにしているのかというと、かかし制作者の情熱もあろうが、ひとえに地域の「村おこし」としての取り組みである。単なるノスタルジー、ファンタジーではなく、地域集落の活性化の意味合いが込められている。かかしの顔の造形や服装が匿名的であるのも、地域の無名の住人という意味があるのだろう。

私はこれを見て、徳島県の東祖谷(いや)・名頃地区の「天空の村」を車で通りがかった時の衝撃を思い出した。そこにも「かかしの里」があり、 かかしが至る所に配置されている。約300体いるらしい。この人型の二本足かかしは、棒立ち固定型と違い、全身がたわむので、村全体が眠り病に襲われたようにぐったりしており、なかなか凄い光景であった。実際、常に風雨に曝される中でのメンテナンスは大変だろう。個人的には好きな光景だったし、いろいろ回った結果、一番記憶に残っているのが、かかしの里だった。その存在感と村おこしの効果は注目すべきものがあるだろう。

ちなみに、祖谷「天空の村」のかかしに感銘を受けたのが、「奥播磨かかしの里」を立ち上げた岡上正人氏である。その弟子となったのが本作者のウスイ氏で、かかしの縁が受け継がれているところが興味深い。

◆草本利枝『Touchable Future』

明るく活発な家族の写真だ。

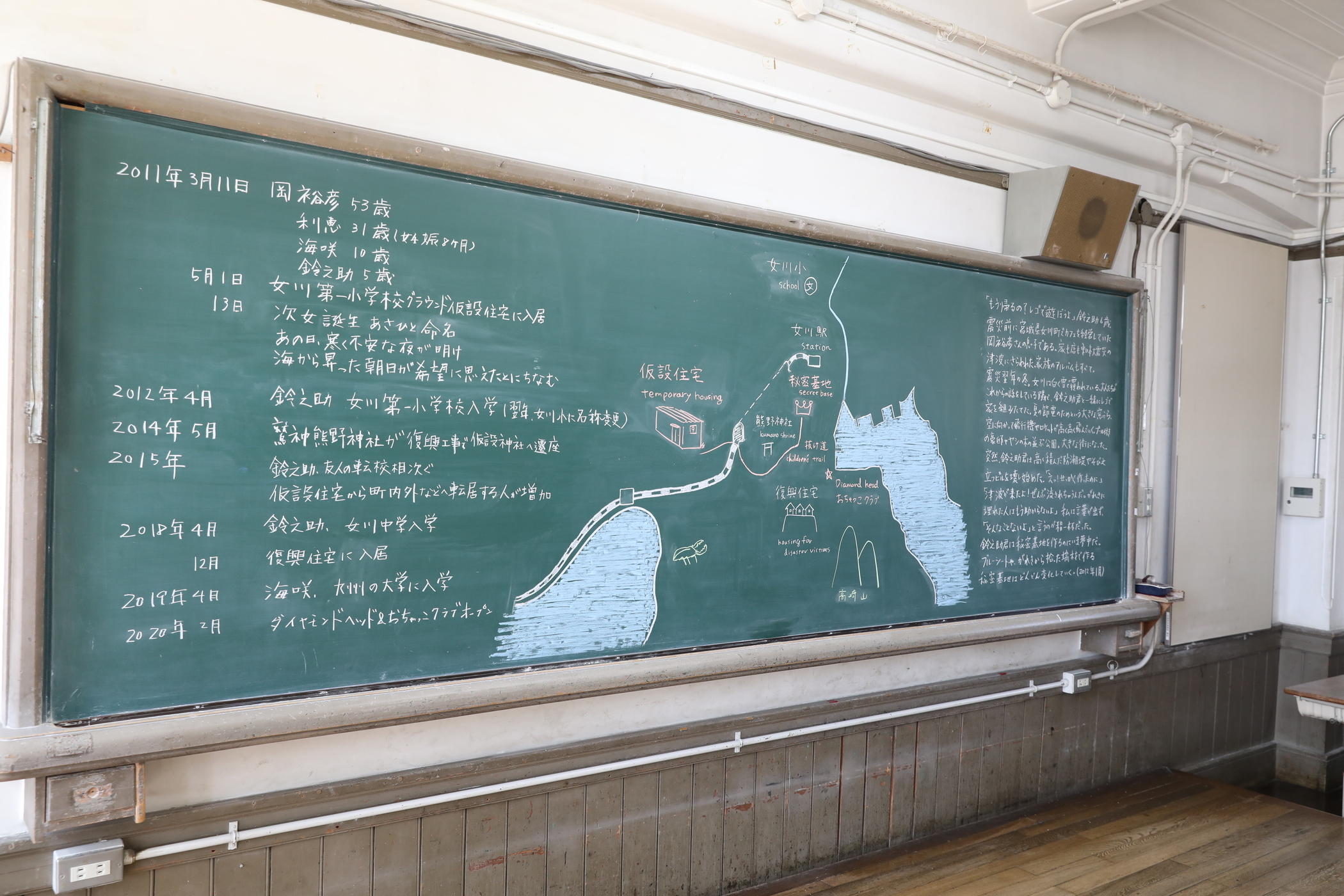

作者は東日本大震災の半年後から女川町を訪れ、以後、通いながら撮影を続けている。子供ら、特に主役の「鈴之助」君は、写真の中でどんどん成長していく。鈴之助少年は小学校入学したての6歳だったが、今年の春で中学3年生になった。

この間、家族、子供らを育んだのは「仮設住宅」である。報道ではしょっちゅう聞く単語だが内実やその後の姿についてはあまり知らない。会場の床には白線で区画が引かれているが、これが一家5人が過ごした住宅の、実寸の間取りを表している。2011年5月に仮設住宅に入居し、2018年12月には「復興住宅」へ転居しているが、実に8年半の間をこの限られたスペースで、幼児期、思春期の子供らが身を寄せ合って寝起きしていたかと思うと、リアルに大変さを想像させられる。

被災地となった三陸では、住宅だけでなく、風景も、土地そのものが変えられてゆく。昨年、私は久々に石巻や女川あたりを訪れたが、地形そのものが改造され続けている実感があった。海側には長大な防潮堤が築かれ、道路の両脇は何もない平らな土地がのっぺりと続き、今も重機で綺麗にならしている。盛り土のために山を削り、高台の丘が造成され、真新しい住宅が涼しげな顔で並ぶ。女川のJR駅は真新しくお洒落で、以前より200mほど内陸側に移されたらしい。駅へ続くレンガ敷きの道、商業施設「シーパルピア女川」が整然と並び、駅から一直線に海が見える。それらを思い起こした。

改造されてゆく土地、地形の中で人々がどう生きていくのか。それは地元を喪失したまま地元に生きるという、住所はそのままで故郷だけ無くした状態のようなものだろうか。だがとことん明るさを感じる。人は土地だけでなく、人間関係によっても大きな影響を受ける。この家族の力強さを感じた。

この先、鈴之助少年が自分の言葉で何かを語るようになったとき、これらの写真もまた意味が変わっていくような気がした。

◆小出洋平『夢のつづき』

草本氏と同じく、東日本大震災の被災地が舞台だが、対象やテーマは全く異なる。

本作は安全神話の嘘が露呈した原発事故に焦点を当てる。黒板には当時の新聞の見出しが並ぶ。教室は黒いボックスで埋め尽くされ、その中に1枚ずつ写真が貼り付けられている。黒い四角が並ぶ様は遠目には葬儀のように見えるし、ブラックボックス化されていた「安全」や「生活」の暗喩でもあり、今や話題に上らなくなった被災地の不可視性を表したものとも言える。

ボックス内の写真には、津波で流され放置された漁船や破壊された建物、立ち並ぶ仮設住宅、堤防などが写っている。暗い記憶の面である。

一方で教室奥のロッカーに立てかけられた小さなサイズの写真は、地元の人々の暮らしが写っており、不自由さの中にも明るさがある。その上の壁には復興に向けた活動の様子を伝える新聞の全面記事が掲示されている。

神話の後を生きなければならなくなった私達だが、国の側は東京五輪や大阪万博という新しい神話を設定し、用意周到にやっている。来年はコロナで延期された東京五輪の実施年であると同時に、震災・原発事故からもちょうど10年の節目となる。こうした写真家の取り組みを以て、「311」と被災地が再認識される場が何かあってもいいのではと思う。

◆Yingfei Liang(梁莹菲)『Beneath the Scar』(中国)

明晰で、覚めることのない悪い夢のような写真が並ぶ。肌に直に触れてくる、不快なぬめりと温度、それが「体」を越えてそのさらに内側へと触れてきて、大事なものを直に掴まれてゆく怖さと、無力感がある。もう入ってこられてしまった、けれど誰にも助けを求められない、取り返しのつかない無力感。

作者は、友人が性暴力の被害に遭った事実をSNSに暴露したのをきっかけに、被害者女性らの心理に目を向けるようになった。友人はチャリティー業界の有名人から暴行を受けたが、同じチャリティーイベントに参加していた作者がその事実を知ったのは、3年も経ってからだったという。

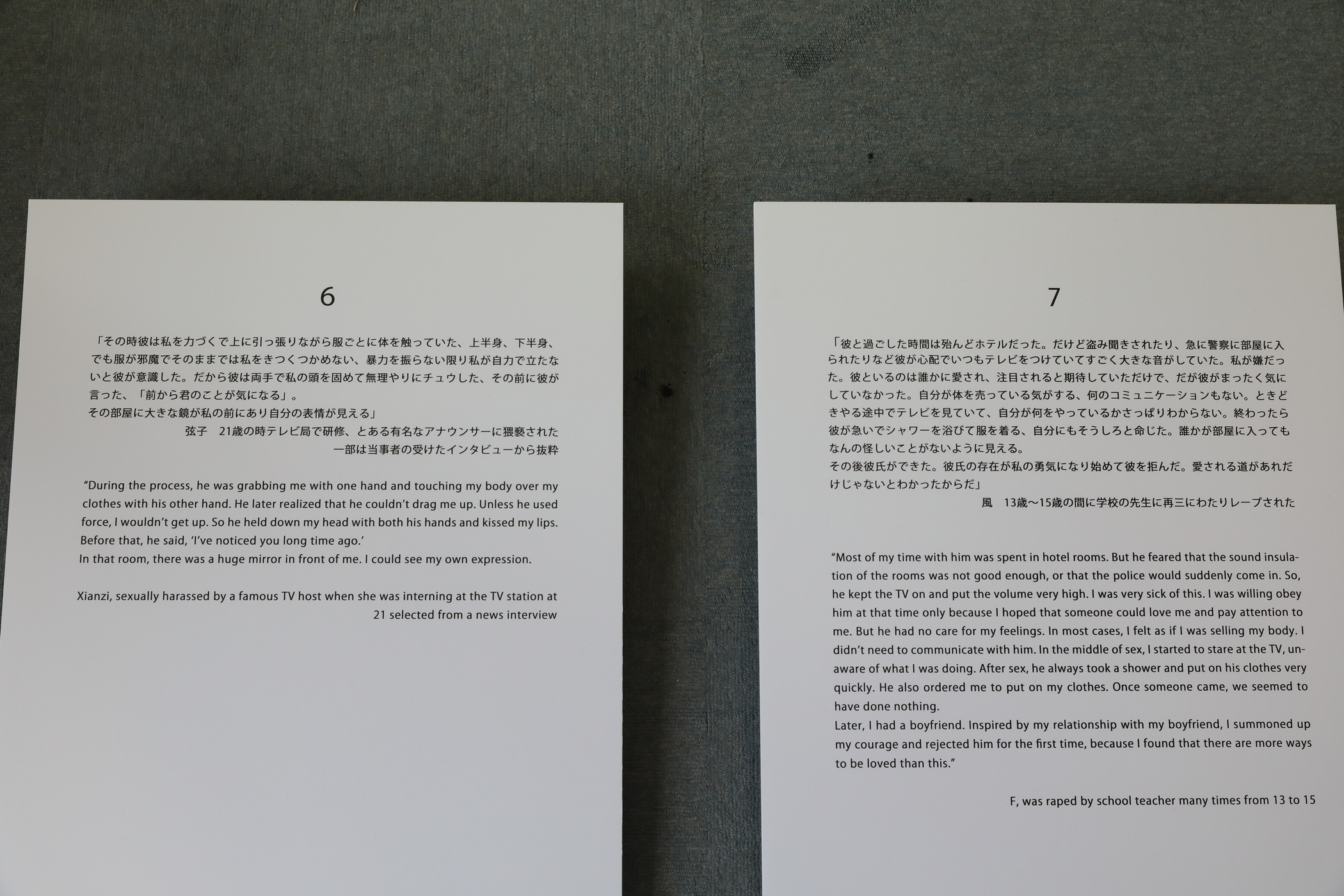

本作は3つのパートから構成される。

①友人の私生活の記録、友人との共作(文章とポラロイド)

②複数の性的被害者の供述から、事件の現場や前後の記憶を再構築した写真

③被害者の体験を第三者が読み上げるビデオ映像

被害者本人の力だけでは、このような体系的な広がりを持たせ、洗練された映像を制作することはとても難しいだろう。公の場で声を上げるだけでも、報復の恐怖がつきまとう。被害者にとっては、人としての領域を壊され、侵された後の心身を抱えながら、変わらずに永遠に続いていく「日常」を生きるだけで、精一杯なのではないだろうか。

とにかく、写真の情景の力があった。個々の性被害のエピソードの生々しさ、やりきれなさが共鳴していて、鑑賞する側として、被害者そのものを背負うことなく、彼女らが陥った場所に入り込むことができた。男性という存在をいたずらに糾弾することなく、しかし性暴力の実態を深く非難する作品である。Twitter等で飛び交う男性の暴力性を巡る言葉、抗弁の言葉に正直疲れている人も多いのではないか。時間をかけてまた向き合いたい作品だった。

◆Chan Kai Chun(陳啟駿)『Gaze』(香港)

香港の「逃亡犯条例」改正案を巡る激しい民主化デモは記憶に新しい。新型コロナが世界を席巻するまで、今年の1~2月頃まではニュースで毎朝、香港市街地での市民と警察の激突が報じられていた。

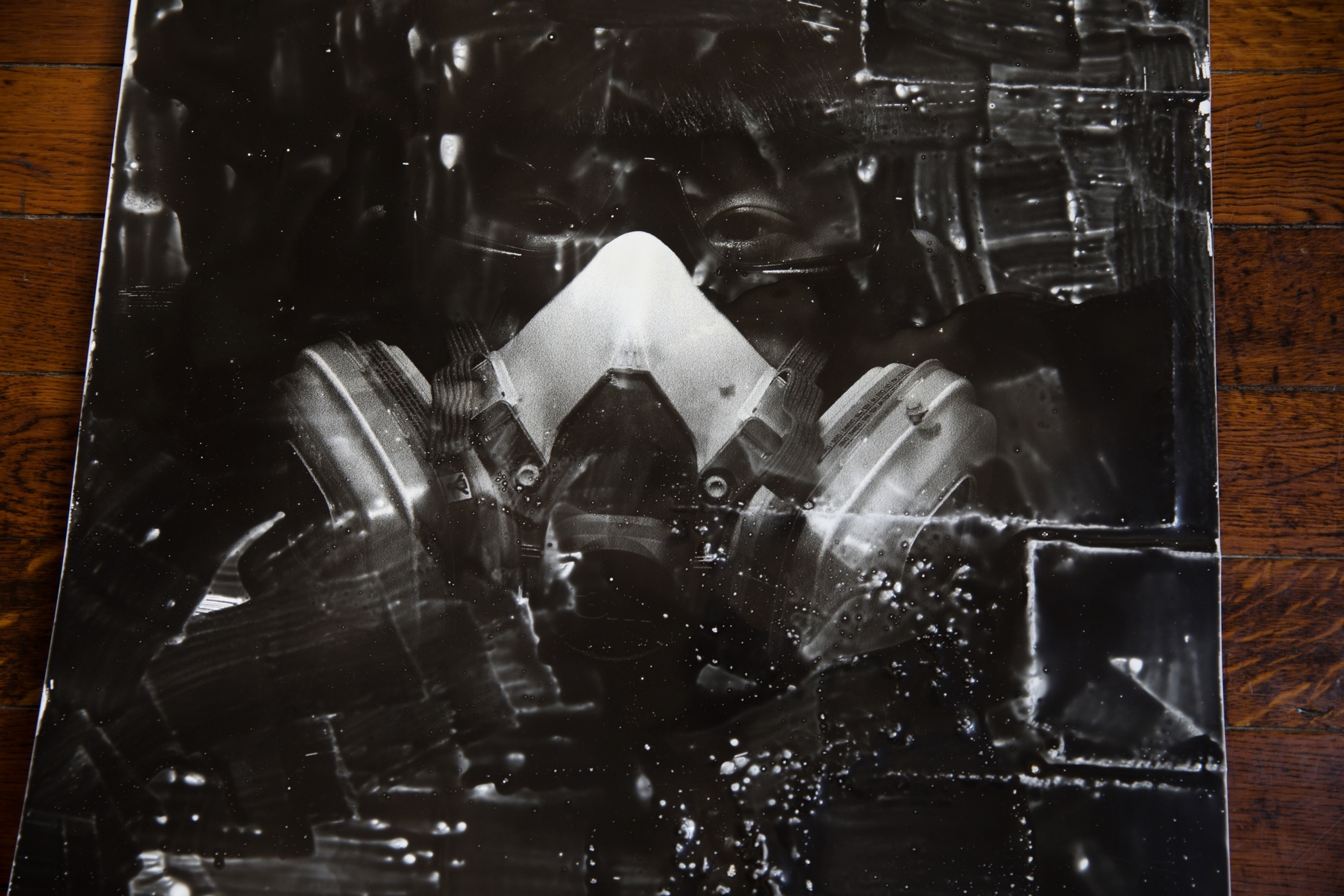

本作はデモに参加した10代の肖像だが、頭に防具、目と口元は防護マスクが掛かり、さらにモノクロの陰影に隠れ、個々人の顔は本人を特定できず、さらにプリントに強い力で加えられた無数の傷、凹凸によっても像は変形し、ポートレイトは匿名性そのものとなっている。

床に直置きされたモノクロ写真の顔のアップ、黒い幕を敷いた台の組み合わせは、葬儀の場に見えて仕方がない。デモのその後の顛末ーー2020年6月末に「香港国家安全維持法」が施行され、デモ参加者の積極的な逮捕など、中国政府が香港という「民主」を実行支配していった様子を思うと、この空間は「喪」に見えてしまう。

だがタイトル「Gaze」(=視線、凝視)の通り、この漆黒の、アノニマスな個々人らの眼は全く死んでいない。個人として生きることを封殺され、同時に個人を特定されぬように防護しながら、息をつめて、意思を抱えて、それぞれに生きている。写真の「眼」を見ていくうち、これは「喪」ではなく、地に潜った抗戦の姿勢であると感じた。

意思は死なない。

作品に過剰なまでに掛けられた「傷」について触れないわけにはいかない。

本来の写真は美しく繊細なプリントで、「KG+SELECT」小冊子と会場のモニタで確認することができる。そのまま出してくれたらよかったのにと思ったが、作成意図を知って納得した。あえて写真としての美より傷を優先したのは、治安当局によって塗り潰されてゆくデモ活動隊の「拠点」の痕跡を、フロッタージュで写真に刻み込んでいったという。抵抗の意思を消さないことへの執念を感じた。

写真の機能の本質として「いま」を記録して形にする力が挙げられるが、それを写真のフォーマットでは受け切れない――映像美が壊れるぐらい過剰に活かしているのが本作の特徴だ。なるほど、目の前の光景の実録なら、動画で十分に可能だ。写真を映像と物質の両面から攻めている点が興味深い。

------------------------

これで「KG+SELECT」、全10名の作家の紹介を完了です。

会場でぜひ体感をば。

( ´ - ` ) 。