京都芸術大学の卒展・修了展、「写真・映像コース」未来館2階の展示レポです。他のコースの展示も一部あったのだが、数が多い!(嬉しい悲鳴)ので、コースを絞ってお送りします。1Fから更に多彩さを増した「写真」作品が展開されたフロアでした。

【会期】R5.2/4~12

- ◇張昭華(Zhang Zhaohua)《地縛》

- ◇北川春葉《1.27.8.21》

- ◇森本夏陽《再生するかたち/パフォーマンス》

- ◇笈田風花《ヒクイアトテン》

- ◇藤崎颯太《形象》

- ◇今宮渉《誘拐と結合のパズル》

- ◇根岸七凪《distance》

- ◇岡島慈英《いつかは消えるかもしれない(推しと似ている)》

- ◇宮川舞華《なんか好き》

- ◇津田敦《赤い風船》

- ◇吉岡真緒《fluctuation》

- ◇藏立多恵《歩み寄る感覚》

- ◇追立大地《いまを生きる》

- ◇松田美憂《それらは全て私となる》

- ◇中川桃子《LOVE patrol》

- ◇東郷樹《Self-Control》

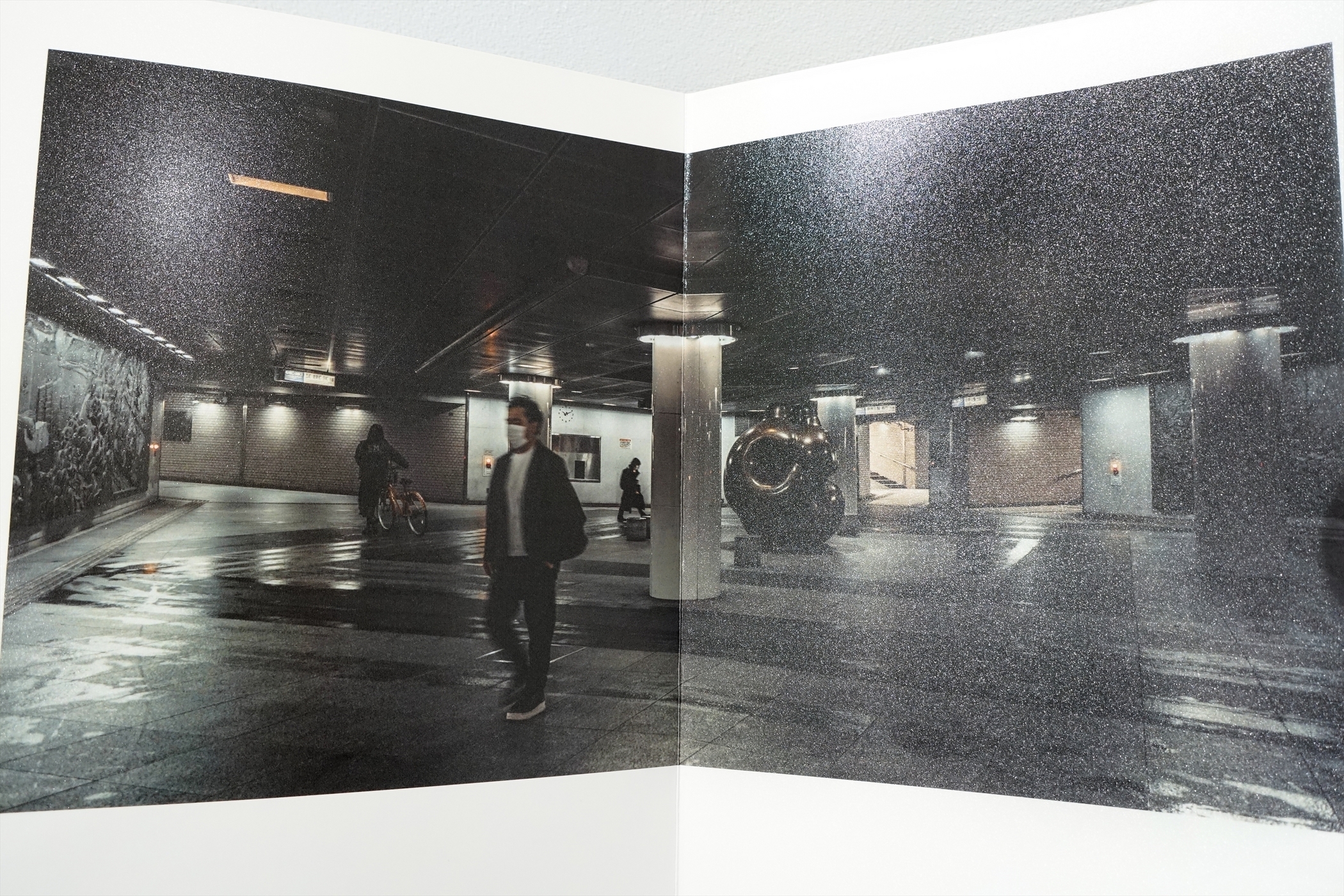

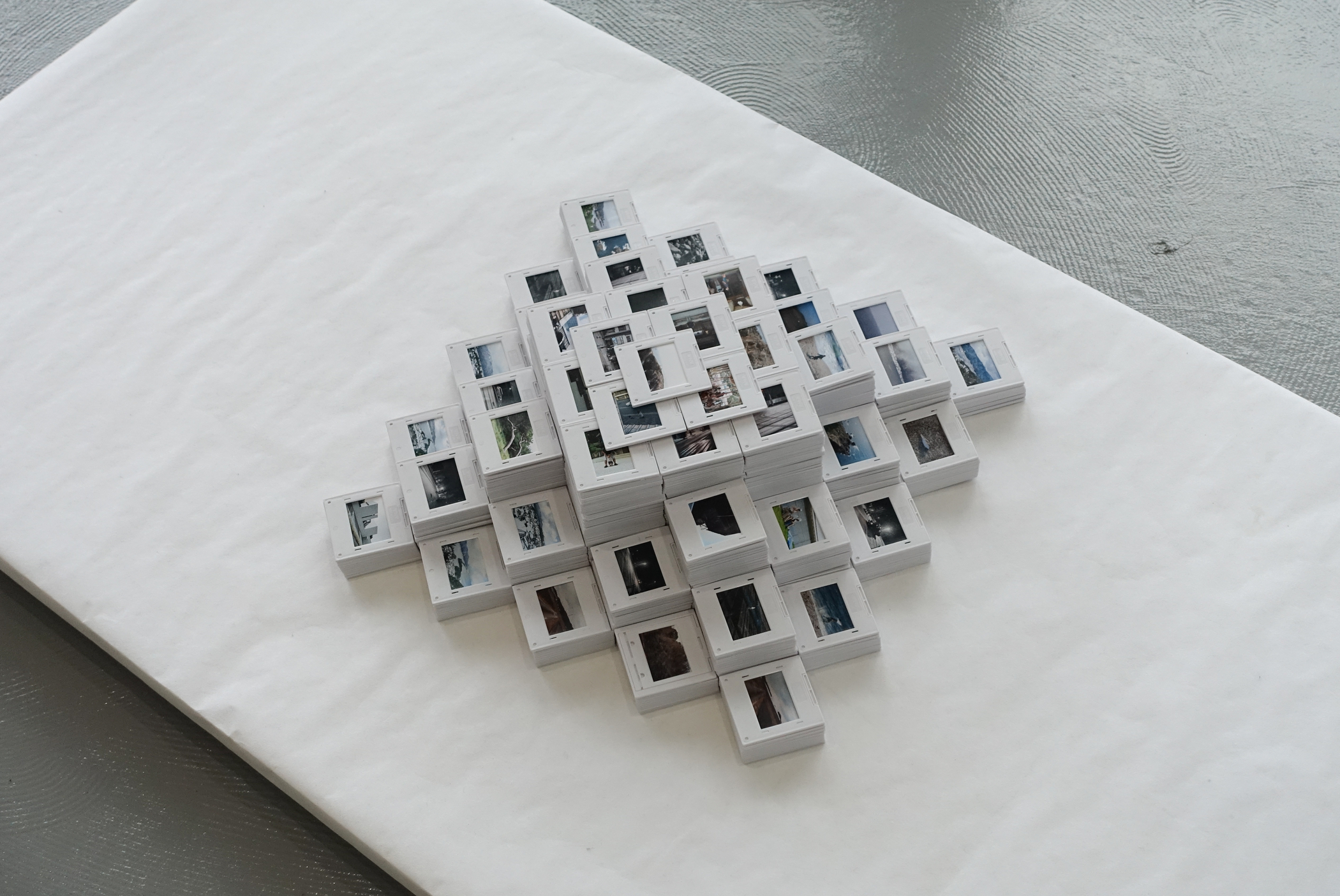

◇張昭華(Zhang Zhaohua)《地縛》

壁面でのプリント展示、手製の写真集、スライドマウントの積み上げの3点から構成される。島根半島の最西端・日御碕(ひのみさき)から東へ移動し、富士山に到達する旅の中で作者が掴んだ「日本」の姿を形どるのが作品の主旨だという。

だが壁に掲げられた5枚の写真は場所も意図も分からない。海沿いの灯台や断崖の上に立つ鳥居、真横に伸びた松の木などの写真で、古来から「日本」にまつわる風景なのか、作者が個人的に日本の独自性やアイデンティティーを感じた風景なのか、リサーチというより旅の中で予期せずして出会った印象深い風景なのか。

写真集はもっと写真の幅が広く、都市部の風景、雑踏、路上の人物スナップ、海や砂浜で遊ぶ若い子ら、神社や山道、路地のスナップなど多岐に亘っており、こちらが作品の核であることが分かった。いずれも地名を特定させないシーンで、「富士山」も出てこない。ステートメントを読んでいなければ何処から何処へ移動しているかも分からないだろう。作者個人の情感や体験が含まれていない撮り方をしており、旅の写真でもない。まるで複数のフォトグラファーが撮った各地の光景を抽出し編集したかのように、それらは明るいがどこか冷徹であり、無機質な集積とも言え、それゆえに「写真」的だ。

◇北川春葉《1.27.8.21》

デニム生地にプリントされた家族写真と、生地の奥に隠れたモニターから流れる映像が作品である。デニムの写真は褪せていて行方不明者の写真にも見えてくる。実際、家族と記憶を扱ったテーマで、自分から見た家族の記憶と家族側から見た作者に関する記憶とのズレや、感覚として保持している記憶と写真に残された像・写真が保持する記憶とのズレなどの断層を、デニム生地の褪せによって表現していると考えられる。

映像からは幼い姉妹がキャッキャと言う声が流れている。デニム生地が折り重なってモニタは完全には見えない。

家族は同じ時間と空間を共有しているが、めいめいが何をどう記憶しているかはその限りではない。虹のようなものかもしれない。ある程度の距離から全体的な形を見る分には一つの同じ家族だが、近付けば時に見失われるのかもしれない。

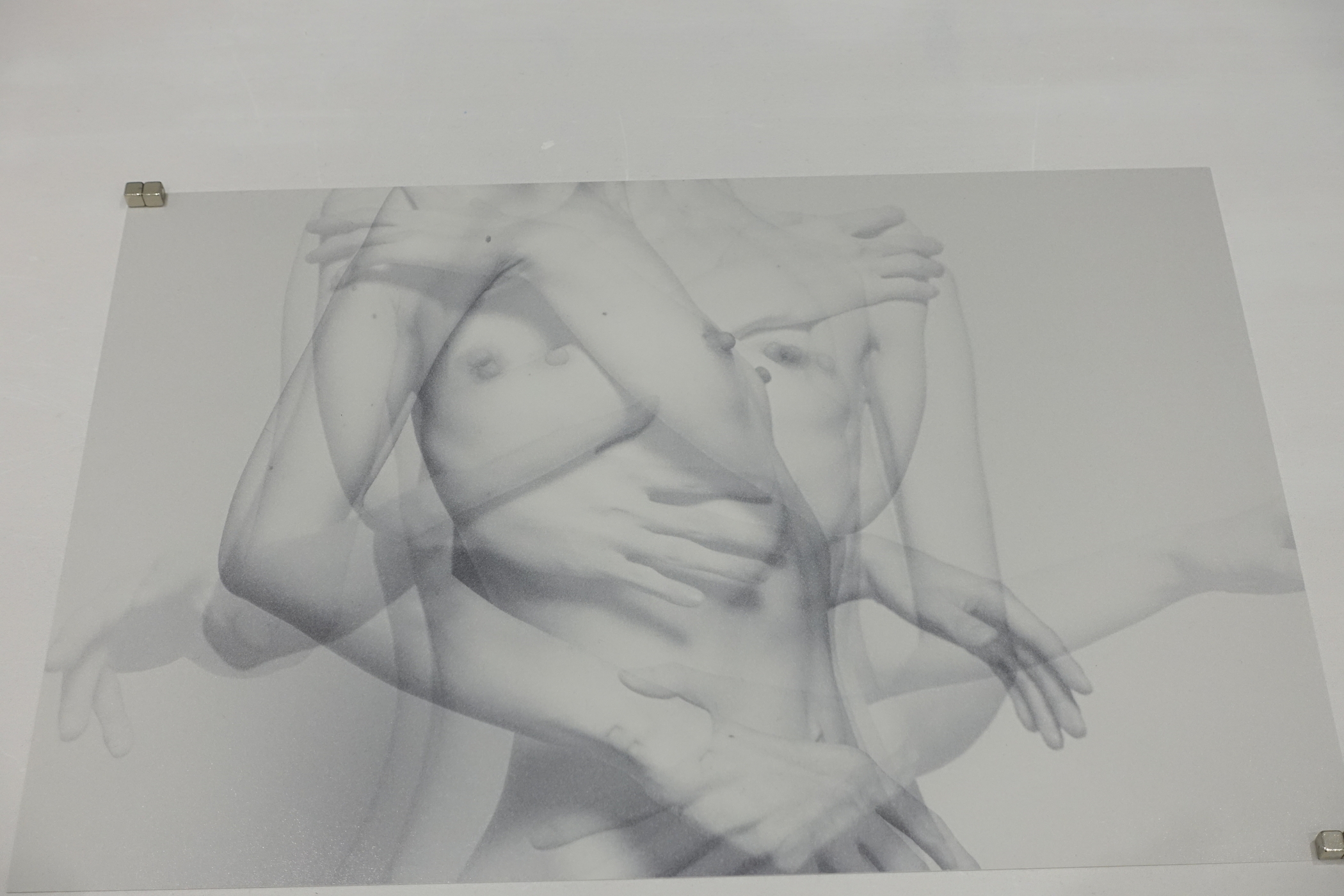

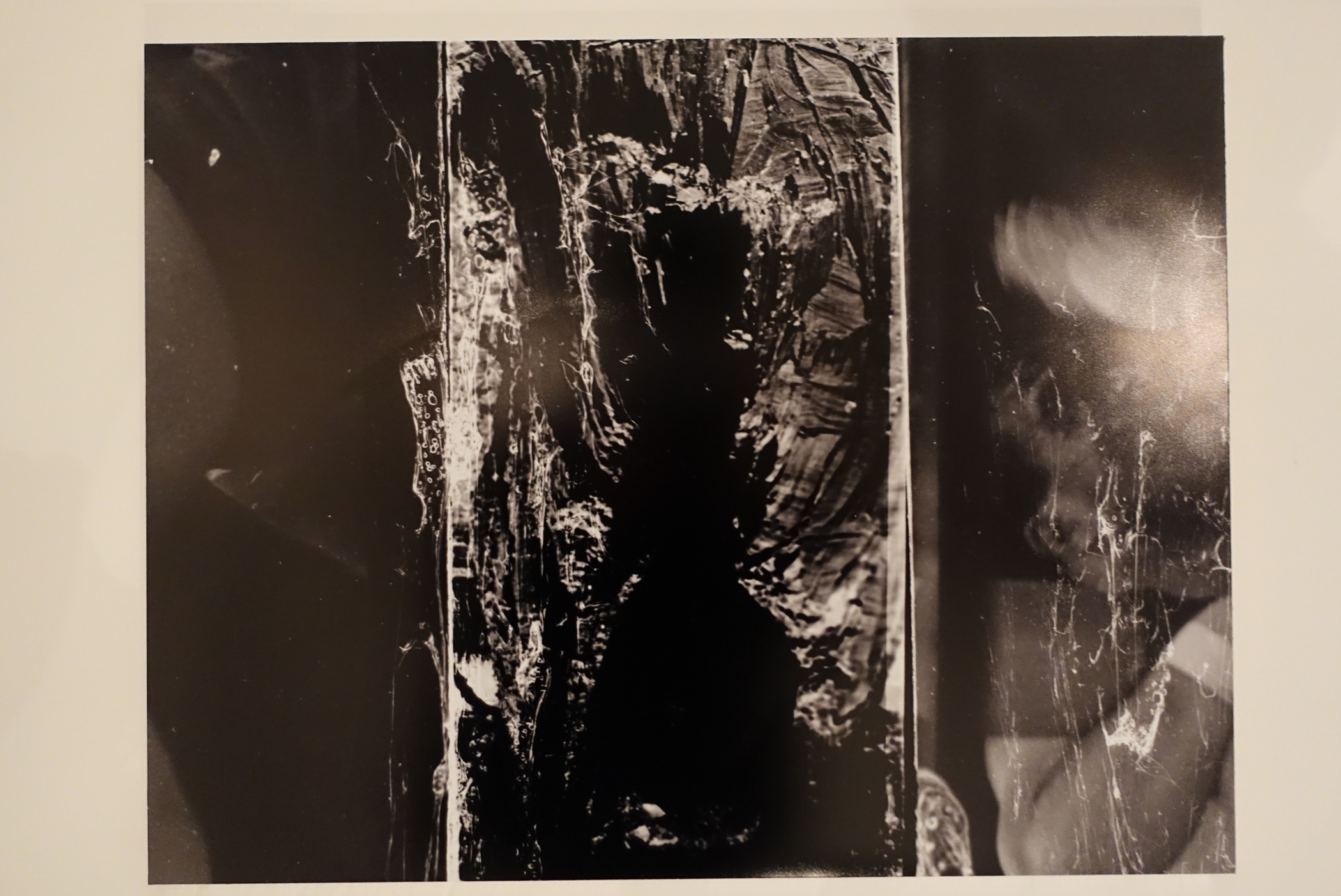

◇森本夏陽《再生するかたち/パフォーマンス》

ステートメントを読んで、親の愛情の庇護、学校生活での仲間関係、あるいは恋愛関係によってもたらされる一体感と鏡像関係から、「私」が自立してゆく段階を迎え、自分で自分を確認しながら形作ってゆかねばならなくなった、その(やむにやまれぬ)重要な作業としての作品であると思われた。

「私」とは、誰のための、誰によって作られた「私」なのか。それを規定している人間関係の更新や破綻は常に脅威である。私自身が「私」を否定し迫害するという事態もしばしば生じる。表現は、自分が自分であることを、自ら確かめる最良の手段の一つである。この淡い多重露光のモノクローム写真はそうした確認行為と、不確かであやふやな自己を表していて、説得力があった。この写真だけでシリーズを展開できるのではないだろうか。

◇笈田風花《ヒクイアトテン》

大きな縦長のモニターに動画が流れ、聴診器が置いてある。音声をわざわざ聴診器で訊くのかと思ったら変なゴポゴポした音だけでセリフなどが一切ない。

ステートメントによれば「伝えたいけど言葉では伝えたくないことが人一倍多く、両親にさえ”話を聞いて”と言えなかった」ため、照れ隠しに「お腹の音を聴いて」とせがんだら文字通りに聴診器を買い与えられたとのこと。なんと実話ベースの作品だった。

「聴診器越しに察してください。」謎のゴポゴポいう音は、作者の腹の中の声だったのか。

言葉で直接に伝えられない、察してほしい、察してください。この繊細で、消え去りそうになりながら辛うじて踏みとどまっている感性はどうだ。かつて10数年前、「空気を読め」という言葉が乱発されていたことがあったが、それを完全に体現した世代なのだ。どうしたらいいのだろうか。

◇藤崎颯太《形象》

写真としてのビジュアルの作り込みなら、今回の展示で最上位クラスの作品だ。インスタレーション的な見せ方にも寄せず、一枚一枚のプリントでしっかりと世界観を伝える、綺麗に正拳突きを極めるような写真である。

作者自身の身体に合わさるのは、線路で拾い集めた器具だ。線路は誰も立ち入らず、自身にとっても最も遠く離れた存在であることが、それらをモチーフに選んだ理由だという。なかなか無い発想だ。稼働中で整備された線路には異物は落ちていないだろうし、そもそも普通は線路に入れない。立入可能な廃線や、そこで何が収集できるかを知っているとしたら、少なからず鉄道や廃墟といった領域に関心があり、それらと親密な関係だったのかも知れない。

「それらの静物としての佇まいと身体の持つ生のエネルギーは時折逆転するようにも感じられる。」と作者が述べるように、ここでは風化して朽ちた金具類と若い肉体とは、二項対立ではない。それぞれ交わらぬ異物であると同時に、それぞれが繊細で儚く、補完の関係にある。金属・マシンと人体の掛け合わせというと、私の世代的には塚本晋也『鉄男』のごとき人外のパワーへと発想がいくのだが、作者の透明な息遣い、冬の黎明の吐息のような繊細さは「わびさび」の範疇であり、新しかった。

◇今宮渉《誘拐と結合のパズル》

素材が「アルミ複合板、インクジェットプリント、シンナー」で、アルミ板にプリントした写真を溶剤で部分的に融解させている。「溶ける」というより擦られた部分の画像が削られ、街でよく見るグラフィティやシールの剥げた看板のようになる。実際にそういう写真だと思って見ていた。あえて平面的な写真を選んでいたのかも知れないし、シンナーで写真を「擦る」工程が残す傷跡がそれらに近似しているためだろう。言わば「溶かす」ことで新たな筆致を加える、つまり「描いている」わけで、写真の像が持っていた奥行きが消される代わりに傷自体が筆致となり、主・客が転倒している。

どんな写真をどのように溶かすかでかなり話が変わってくるように思われたが、これらの中でも商店街のスナップ写真の左半分を、皮膚を切り裂くように溶かした作品は、異質の生々しさがあった。まさに作者の意図するのと逆に、平面の中に生じた立体性であり、ないはずの肉体を剥き出しにしていた。

◇根岸七凪《distance》

説明を読まなければ気付かなかったが、大判カメラで撮影した写真なのだった。特に奥行きや細密さが無かったので、大判を使った意味は写真への向き合い方、撮るという行為における撮影者と被写体との距離感自体を作品化しているということだろう。

本作では離れて住んでいる妹を自室に呼んで、機材の設定は作者が、撮影場所とシャッターは妹が担当し、会話の中で撮影を行い、久々に会う二人のぎこちなさをあえて表そうとしている。当然、機材は三脚などで据え置きとなり、スマホで撮るようにはいかない。スマホやコンデジ撮影が人の動き・身体に追従するアプリケーション的な写真行為だとすれば、大判カメラのそれは、撮り手と写り手がともに装置に全てを合わせなければならない、装置産業だ。

古典写真に心得のない素人の手によって、固定された画角から切り取る像は、普段スマホから切り出している身体追従型の像とは異なる映像体験(ある種の「写真」の再発見)となるだろう。古典写真の不自由さ・不便利さ=身体からの距離を、家族との距離感へと読み替えたところに本作の妙味がある。そこには恐らく、写真としての失敗と成功の明確な区分はなく、顔の途切れたカットも関係性の一つとして肯定される。

◇岡島慈英《いつかは消えるかもしれない(推しと似ている)》

左から順に<アーティスト写真>、<一緒に向こう岸を見る>、<待ち合わせ>という個別タイトルが付されている。言われてみればそのように見える。

路傍の雑草を主役として被写体にする・テーマ化する写真作品は幾つかあったが、「推し」の対象として暗に擬人化する視点は初めてである。思えば「推し活」には写真が不可欠なのに、写真界・写真家が「推し」の視点を導入する、あるいは推し活者が写真家活動を行うというのはまだ聞いていない。年齢的な要因もあるが、推す対象の著作権や肖像権が絡むことや、「推し」という活動自体が創作・制作につきまとう諸々の苦しみや社会性と相反する(もっと個人の愛情に偏った消費行為である)こともあるだろう。そういう写真はInstagram等のSNSで流通していて、オフィシャルな表現の場には見えてこないものだ。

が、人間誰しも推しの一つや二つはあるもので、アイドルに限らずダムやマンホールに夢中になる層もいるし、擬人化にしても競走馬や日本刀や軍艦がキャラ化しているご時世なので、そこに作者の偏愛があるのか否かは度外視して、雑草で推し活を再構築するのは非常に真っ当な眼差しである。なぜ万物を擬人化して愛でるのかの文化論に繋がっていくだろうし、そこに偏愛があるならそれはぜひ極めていただきたい。

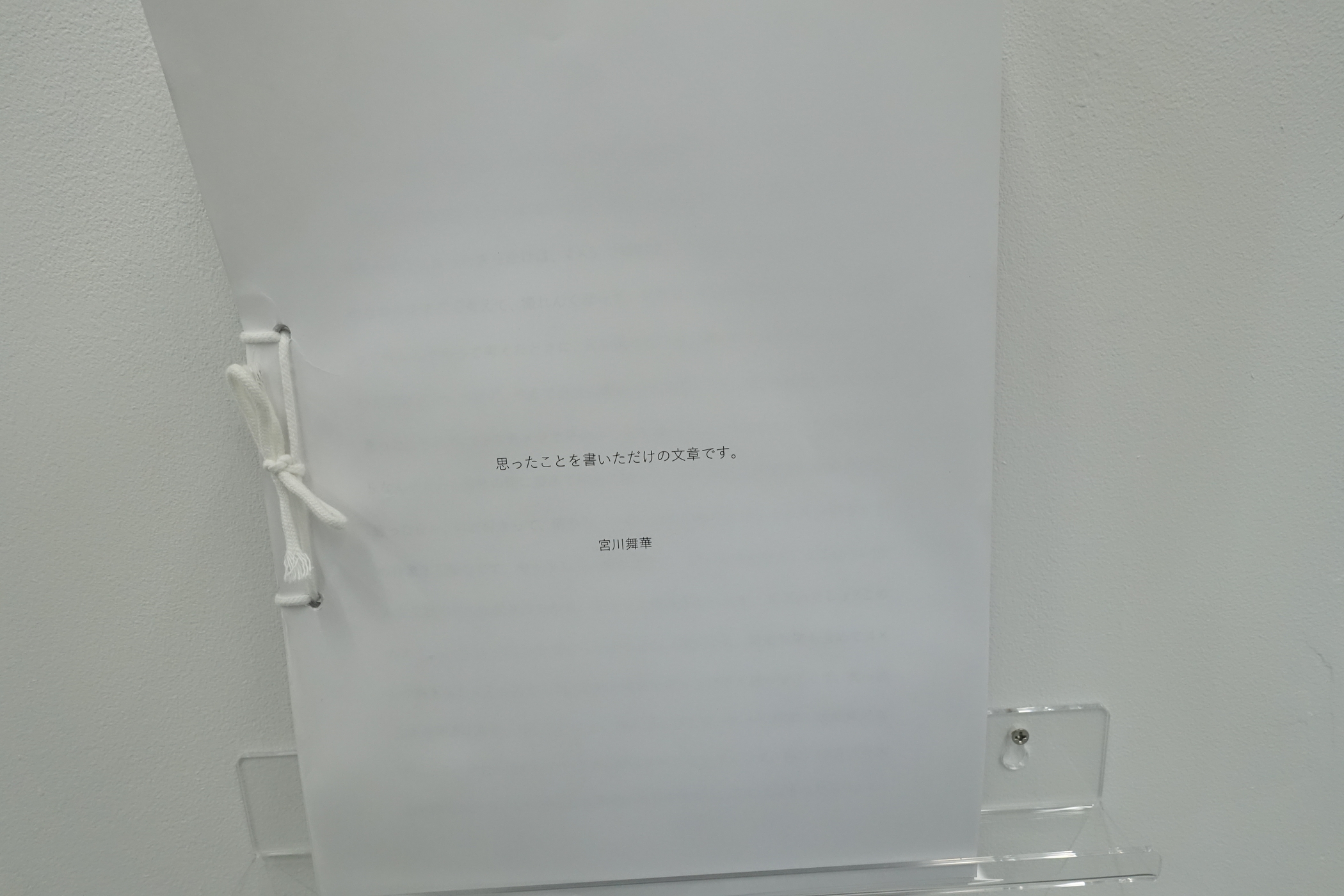

◇宮川舞華《なんか好き》

「なんか好き」、非常に感覚的で、言葉にすべきことを言葉にできずにいる状態を、そのままに提示していることに意表を突かれる。

作家は自分の言葉で、オリジナリティと意義を他者・社会に向かってプレゼンするよう求められる。特に学生であれば一層で、「なんか」とか「好きだから」といった曖昧で感覚的な状況・態度は指導され(しばしば怒られ)、正されてゆくのが常だが、本作では逆に、写真の動機・作品制作の動機を掘り下げ、探求した成果として作品化されている。

だが率直でありきたりで感覚的な言葉に突き当たるまでに、作者が辿った道は容易ではなかった。随想のテキスト「思ったことを書いただけの文章です」(※タイトル名です)でおいて、「なんか好き」という何気ない一言に行き着くまでの五里霧中の格闘が延々と綴られている。

作品制作~発表に当たって秋頃から書き始められたテキストである。察するに、タイトルやテーマの説明に難渋する作者に「自分の想っていること考えていることを書きだしてみなさい」と指導されて書き始めたのではないだろうか。

とにかく分からないことだらけの中で考え続けながら、被写体である妹と向き合い、4×5の大判カメラ撮影と暗室作業に向き合い、テーマに向き合い、自分に向き合い、気付きを重ねながらもひたすら苦労し続けている、その繰り返しの記録である。ここまで率直かつ愚直に、産みの苦しみや悩み戸惑い葛藤、迷走、歓びその他を言語化できる(しかも発表までする)人は、なかなかいない。

内容は「分からない」尽くしなのだが、一周回って解像度が非常に高いのである。創作行為、作家活動をメタなレベルで作品化したものとも言えるだろう。

逆に言うと、楽屋オチと言えばそれまでだし、制作の関わる者誰しもに共通する産みの苦しみプロセスなので特別なものではない(作家が皆、産みの苦しみを吐露すること自体を作品化したら、もう鑑賞自体が成り立たない)のも確かだが、答えのない格闘の繰り返しが見えるから、本作は作品として強度がある。

というのも、写真が普通に上手く撮れているので、こんなに苦労があったとは思わなかったのである。

一方で、あらゆる点で均質に提示された写真群は、撮影・展示において「選べなかった」とも言えるかも知れない。近しくて遠い、常に手探りで撮影したという妹とその日常は、作者がそのテーマや関係性を「なんか好き」という言葉で表した(という言葉でしか表せなかった)通り、一枚一枚が等価に意味があると同時に、そこから先の意味や展開がまだ見出されていないとも言えるだろう。モチベーションと力があるだけに、今後の展開が興味深い。

◇津田敦《赤い風船》

素材に「額装写真、風船」とある。写真には真っ赤な風船がいる。通勤電車やカプセルホテル、JR大阪駅前の雑踏、車の後部座席に赤い風船がいる。風船以外の光景はアンダー目に抑制され、ビジネスパーソンらの黒いスーツとマスク姿、灰色の街並みはディストピアめいて描写されている。新型コロナ禍で長らく沈黙と抑制を強いられてきた、鬱屈した心象光景として映る。

赤い風船は自分自身を見立てたものだという。周りの環境に埋もれそうになっている時、生きていることを自然と実感するのだと。生命の救難信号を上げているように見えていたのだが、逆だったらしく、「私は生まれつき、他者と違うと強く思って生活しているからである。」と語っている。風船だと孤独感や追い詰められ感が出てしまうのだが、作者の言葉を信じるなら(ステートメントが巧妙な罠でないならば)、花束、ひまわりとか、様々なオブジェクトを試してみると良いのではないだろうか。

◇吉岡真緒《fluctuation》

証明写真が融解して別の何かへ変化し続けていく。澤田知子のように「顔」の核があるのではなく顔という「画像」そのものが歪んでは融解と凝集を繰り返す。写真の時代(=被写体という核のある時代)から、画像の時代(=像だけがある時代)へと移ったことをよく示している。

ステートメントは自分と他者との関係性、自己がどこにあるのか、他者の集合体ではないかという観点で書かれているが、作品は他者、自他というより、そうした関係性を持たずして「画像」が自律的に自己を改変させ続けていく動態を示している。作者の顔はかなり早い段階で融解し、全体の3/4ほどは不定形が続く。

水面の反射、滲んだ空の風景、歪んだ鏡の中、脳のMRI画像・・・様々な連想を催させる像がやって来てはまた消えて別のものに移り変わる。制作方法については「証明写真の撮影、ペイントを繰り返し展開する。」としか書かれていないが、ペイントとは一体??

単に写真をphotoshop等で変形させるだけではこのように連続で推移していく像は作れない。

例えば「写真をイラスト・水彩画に加工する」というアプリの操作を同じ画像に連続して掛け続けた場合、途中から予期せぬ変形が加わり続けるかも知れない。手元で幾つか実験してみたが、本作のようにスムーズかつダイナミックな遷移は起きなかった。単一のアプリで任意に引き起こせるものか不明である。

過去に「1枚の写真を2,000回コピーし続けるとどうなるか」を作品として体験しているので、この手の自律的な変形、オリジナルから切り離された「画像」の向かう先というのは非常に興味深い。

逆に言えば、これが作者側のマニュピレートを巧みに含んだり、何なら作者が少しずつ描いた出力結果だったなら、まんまと騙されたことになる。ネオ・セルオートマトンのごとき人工生命体は誰のものなのか???

◇藏立多恵《歩み寄る感覚》

裸の肉体の写真が衝立となってプロジェクター映像を覆い隠している。内側で何事かが流れている。プロジェクターの位置からして映像は鑑賞者側からは見えない。本来なら他者の眼差しから隠されるべき裸の身体が逆転して、映像の障壁として立ちはだかっているところが面白い。

作者によれば、「個人的に経験した隠し事(秘密)にまつわること」が題材となっており、「誰にも言いたくないが話してしまった事がある」という。とはいえ、言いたくはなかったし後悔はしたが「今は話してよかったと感じている」のだと。秘密を守り抜くこと=自己の核になる記憶や言葉などと身体との関係性を巡る作品かと思ったが、また異なる視点だったようだ。

部屋の片隅で膝を抱えてうずくまるようにそびえたつ本作は、寄る辺なき孤独さ、自分というものを抱えて持て余しながら、外部からの介入も求めておらず、ましてやその身体や肌は誰のものでもなく、繊細なようで強い砦のようにそこにある、そんなメッセージを感じた。作者の言葉と解釈のズレが大きいため、意図通りの展示形態となっていたのかどうかは気になるところだ。

◇追立大地《いまを生きる》

作者不明、手放されて市場に漂っていた古いフィルムとの出会いから制作を行うファウンド・フォトの作品である。ストレートに1枚の写真として焼き上げた《いまを生きる》、様々な複数のフィルムを手作業で合わせてイメージを混合させた《Omnialien》の2シリーズが展開された。

《いまを生きる》は、約70年前という古いフィルムに写っていた人物の肖像写真を大伸ばしで焼いたものだ。2枚の肖像写真、若い男女が若いままの姿で、時を超えて現世に現れる。恐らく若い新婚の夫婦だと想像するのだが、二人の関係性は謎で、実は兄妹だと言われたらそうだとも思える。新婚旅行や婚前の記念撮影なのかと想像するが、雑誌や広告のモデル撮影とも言えそうな雰囲気がある。この威厳のあるガチのポージングは誰に向けられているのだろうか?

誰が何のために撮り、どういう経緯で持ち主から手放されたのか全く謎だが、ともかくも現代、こうして流れ着いて、幸運にも?廃棄されて消えることなくその存在は時を超えてここに立ち上がった。見事な実存ぷりを目の当たりにすると、宙吊りになったポージングの謎を通じて、この二人の存在の向かう先、そして「写真とは何だろうか」というお約束の問いが繰り出されてくるのであった。

《Omnialien》の方はネガのコラージュだ。

温度も奥行きもゼロの漆黒の中に、コイルや吸盤、細かい泡のような白い円形がつぶつぶと並ぶ独特の生々しさ、この真空地帯に生じた気持ち悪さは覚えている。2022年4月に同校で催された選抜展・「写真は変成する2」展で出展された作品だ。

外から入手した古いフィルム、自身が撮った写真のフィルム、絵画を模写したフィルムなど複数のフィルムを切り貼りして暗室ワークで焼き上げた本作は、様々な時代の前衛表現が混交しているかに見え、古さと新鮮さが同居している。全体的には戦前の前衛写真の手触り感を強く感じる。全てを写真家が手作りして写していた頃の。

本作での「写真」は、何か特定の事柄や意味を表すのではなく、何か予期せぬものたちが現れるための場所となっている。言わば実験のためのケージであり、像の並列励起を支える支持体となる。また、画面の端にはネガの切れ目と別のカットのネガが見えていて、ここで示される「1枚」は途方もないon of them、終わりなきイメージ連続体の一部に過ぎないことも、本作の強さ=完成を拒む力、に繋がっている。

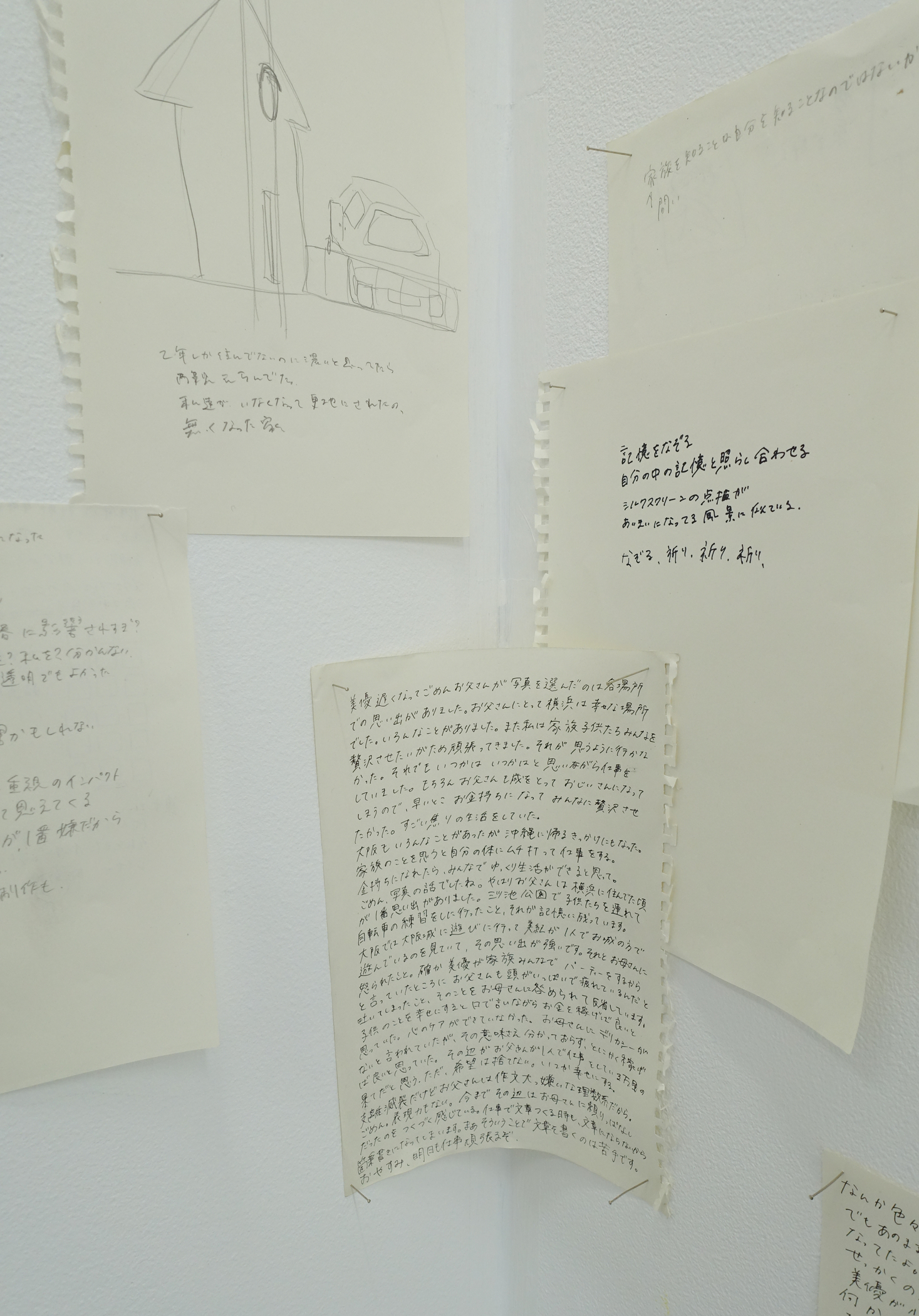

◇松田美憂《それらは全て私となる》

写真を直接に針と糸で縫う作家が毎年どこかで新たに生まれくる。「刺繍派」とか「ソーイングフォト」などと名前が付くのも時間の問題だろうか?

それはさておき、本作では写真に写ったモノの中で、特にはっきりとした被写体の輪郭をなぞって刺繍が施されている。これらは家族と過ごした土地を再撮影した写真から、両親に選んでもらったもの(カットの選択のことか、刺繍の対象範囲のことかは不明、恐らく前者だろう)だという。

手を動かして直接に像へと針と糸を通すことで、形のない想いや記憶、言葉でのコミュニケーションよりも、更に直接的なコミュニケーションを図っている。それぞれの写真は大きな枠の中で、張り巡らされた糸によって写真同士が結ばれている。家族間で曖昧になっていたり、伏せられていた過去・記憶や想いを、言語コミュニケーションより強固な方法で形にしたということか。

これが「家族」の姿の一つということなのか。

関係性を大事にするのは良いことだが、逆にこれが強力な縛り・呪いのようなものになったりしないものだろうかと少し不安になった。壁に貼り出された紙を読んでいくと、両親の風景と記憶を辿って、インタビューなどで言葉を引き出す作業を重ねてきたことが分かり、あくまでコミュニケーションの実施がベースにあると分かった。「家族」の形と中身を再確認する手法の一つとして、写真と刺繍が用いられたと了解できた。良くも悪くも塩田千春という存在がメジャーに普及して以降、糸や結びはいち「表現手法」としてメジャーでカジュアルなものになったと受け止めるべきだろうか。

◇中川桃子《LOVE patrol》

肉体―肌が巨大な箱となって部屋の一角を占めている。質感とサイズと形態は曖昧さが多く、判断に迷う。

写真は大きな布で、支えの黄色やピンクのフレームに身を委ね、折れ曲がって垂れたりしているため、写真らしさが乏しい。全体で立体オブジェと見なそうにも、布が折れて垂れていたりフレームが剥き出しになっていて、全体で一つのモノとも見なせない。床や壁には網目がクモの巣のように散りばめられている。生体の組織や伝達系としての演出なのだろうか。

意欲的に大掛かりな仕組みを仕掛けているが、逆に見え方が散漫になって、本作のどこがコアとして力を持つのか、何の作品なのかが見失われてしまった。

だが記録写真を撮っていて、やはり本作のコアは「写真」だと気付いた。フレームや立体性を一旦振り切って、布地にプリントされた肉体―肌をフレーミングして切り出すと、その生々しさの力が確認できた。身体の内側と外界とを隔てる薄い壁が、それ自体で本体であるかのように厚く、雄弁に迫ってくる。快楽と不安と若さと年齢不詳とミクロとマクロとが入り混じるカオスみがここにはある。

ステートメントでは、皮膚が外界に「触れる」ことで脳に刺激が行き、幸福ホルモンが分泌され、報酬系の循環が起きているのだと指摘している。このことはクローズアップして初めて納得できた。複雑にして人間の核心に迫るものが、この薄い皮膚にあるのだということを本作が十分に語るためには、「写真」が持つ力を信じて引き出してやるのが最も早いように感じた。

◇東郷樹《Self-Control》

古風なテレビモニタが頭から土や砂に突っ込んでいる。静かに狂った状況。画面の中では作者が逆立ちをしたり海に浸かったり?している。狙いとしてはアニメやゲームで用いられる戯画化された動き・身体的特徴について、パフォーマンスによって再現し、現実にはありえない体験を得ようというものだ。

例によって時間がなく早々に立ち去ったため映像の全容・結末は分からないが、少し立ち止まって見ているだけでも、漫画やアニメの中ではコミカルさの記号として機能する挙動を実際に繰り返す・継続することで、苦痛や息苦しさが普通に伝わる・連想されるものだった。

だがその連想・伝達なら、砂山やテレビ転倒といったしつらえは別に不要で、複数のモニタを積んで直接に突き付けるほうが鑑賞者側の苦痛度は増す=ダイレクトに伝わるのではないか。「セルフコントロール」とは何をコントロールしていた/しそこねていたのか。映像作品は短時間で掴むことが出来なくてすいません。

------------------------

これで「写真・映像コース」出展者は全てレポート出来たはずです。時間が掛かってしまいました。自分自身の課題も分かり、鑑賞時間が無くなると動画・映像系の作品はどうしても超断片的な接触になり、本来あるべき読解にはとてもではないが辿り着けない事態になる。

翻ってこれは制作者側にとっても考えどころで、動画の初めから終わりまで観る稀有な鑑賞者と、1~2分でサッと見て立ち去る鑑賞者、その中間ぐらいのまあまあ長居してくれる鑑賞者の大きく3種類がいるとして、そのどこに作品を当てにいくか、ある程度射程に含むなら会場に入ってすぐどのシーンから見てもテーマの骨子が伝わるよう仕掛けておく、といった策も必要になるのではないか。思えば優れた作家・作品の映像はそのあたりの仕掛けが上手かった。

( ´ - ` ) 完。