大量の写真を取り込んでアニメーション化したり、他者の撮影した写真や動画を元に物語りを加えて作品化したり、活動の目覚ましい映像作家・林勇気の大規模な個展である。

CCO(名村造船所跡地)2階から4階までの広大なフロアを使い、各階で異なる展示形式をとり、新作をベースに発表していた。映像の出現や意味を探る謎めいた2階、フロア全体を大胆に映像化した3階、囁きを聴きにフロアを横断する4階・・・ それらは「主格の分散」による「ナラティブの亜空間」を生じさせていた。

【会期】R4.9/8-11・15-19(台風14号接近のため9/19は閉館)

林勇気作品とは、2019年にギャラリーヤマキファインアート(三宮)で初めて出会った。それ以来、実に毎年数回は関西のどこかで・しかもわりと大きな展示で発表されていることを知った。

毎回足を運べているわけではなく、観た作品もブログ作成が追い付いていないのだが、近いところでは、大阪中之島美術館「みんなのまち 大阪の肖像(2)」(R4.8-10月)・「テールズアウト」(R4.2-3月)、「ARTISTS' FAIR KYOTO」(R4.3月)、eN arts「15グラムの記憶」(R3.9月)・・・と、直近の実績だけでもかなり充実している。

なぜ私が林勇気作品に着目したかと言えば、冒頭で触れたとおり、映像の素材に写真を使っていることがまず挙げられる。今回は3階のフロア半分を埋める巨大な波となって展開されていた。次に、最近の映像作品で顕著なのだが、作者自身が「僕」と主語を明確にして物語っていながらも、全体的には人称の不明なナラティブであることが不思議だった。

この展示ではその両方と改めて向き合うことになった。

◆会場入口

屋外の階段から2Fへ。入口前のカウンターには受付者がいるが、入場無料である。過去に参加した展示の図録が置かれていた。展示の地図付き目録をもらったが、映像が拡散し折り重なる3Fでは迷子になった。

扉の向こうの空間はとても広く、5~6組が広々と作品を展開できるだけのスペースを擁する。

(参考)CCO・1~2Fで展示が行われた際の様子。

◆2F:Our Shadows、世界をノックする。

入ってすぐ左手の壁にプロジェクターが向けられている。作品があるのは明らかだが全然投影されない。だがよそ見をしたりしていると不意に拳が現れる。油断していると視界の端に入って驚かされるのだ。

《世界をノックする》(2022(2015~))。様々な場所でノックした映像で、2015年から継続制作されている。

言わばこれが、見えざる「世界」の「入口」を出現させる合図となっている。が、映像は拳のノックだけで、一度ノックしたら消えて、次のシーンがなかなかやってこない。主体的なようで、映像体験としては非常に偶発的な受動性がある。既に主格がどこにあるかわからない仕掛けに掛かっている。

フロアの対角線上の隅に、もう一つの映像作品《Our Shadows》(2022)がある。

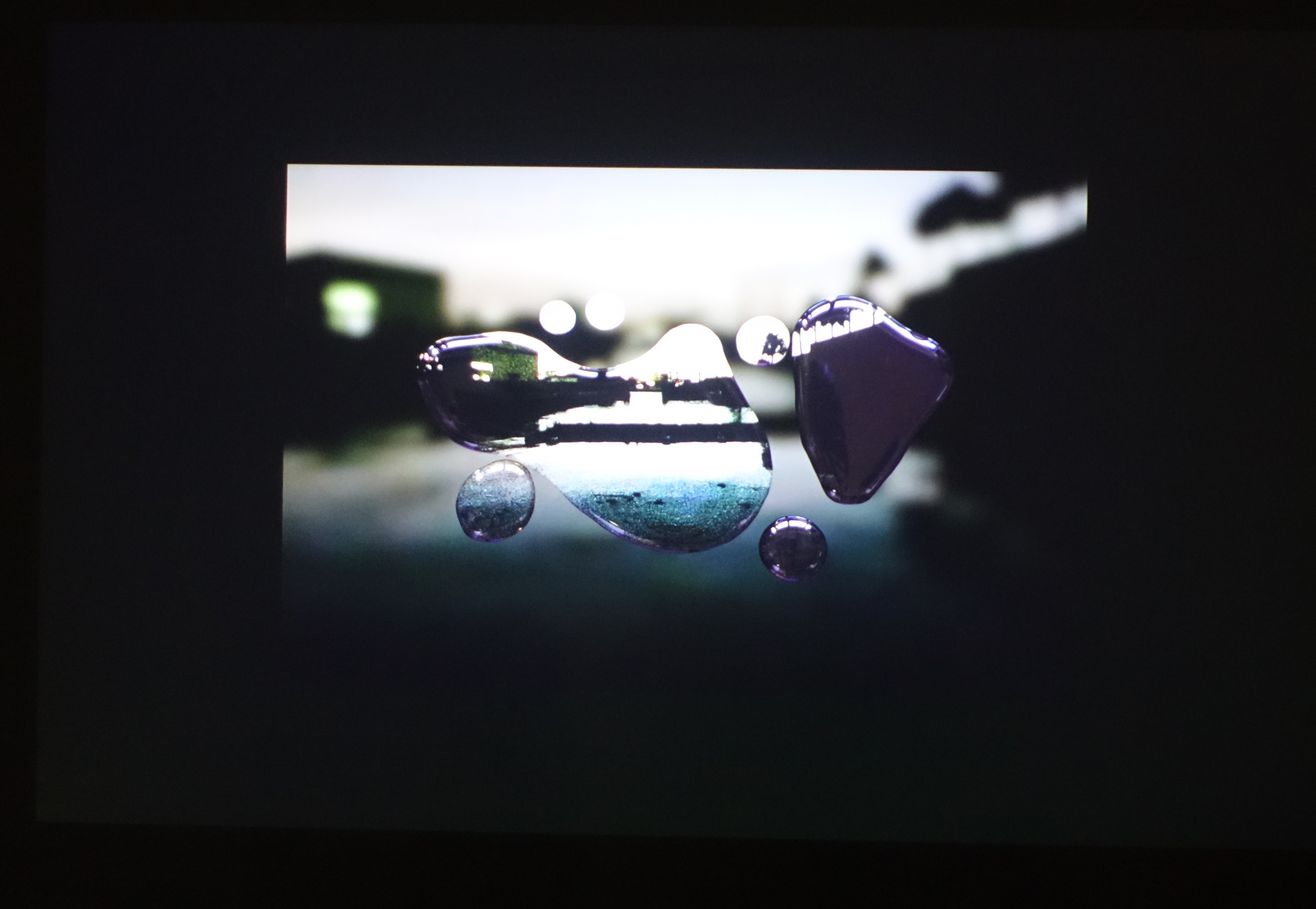

水滴越しに登場人物が映る。

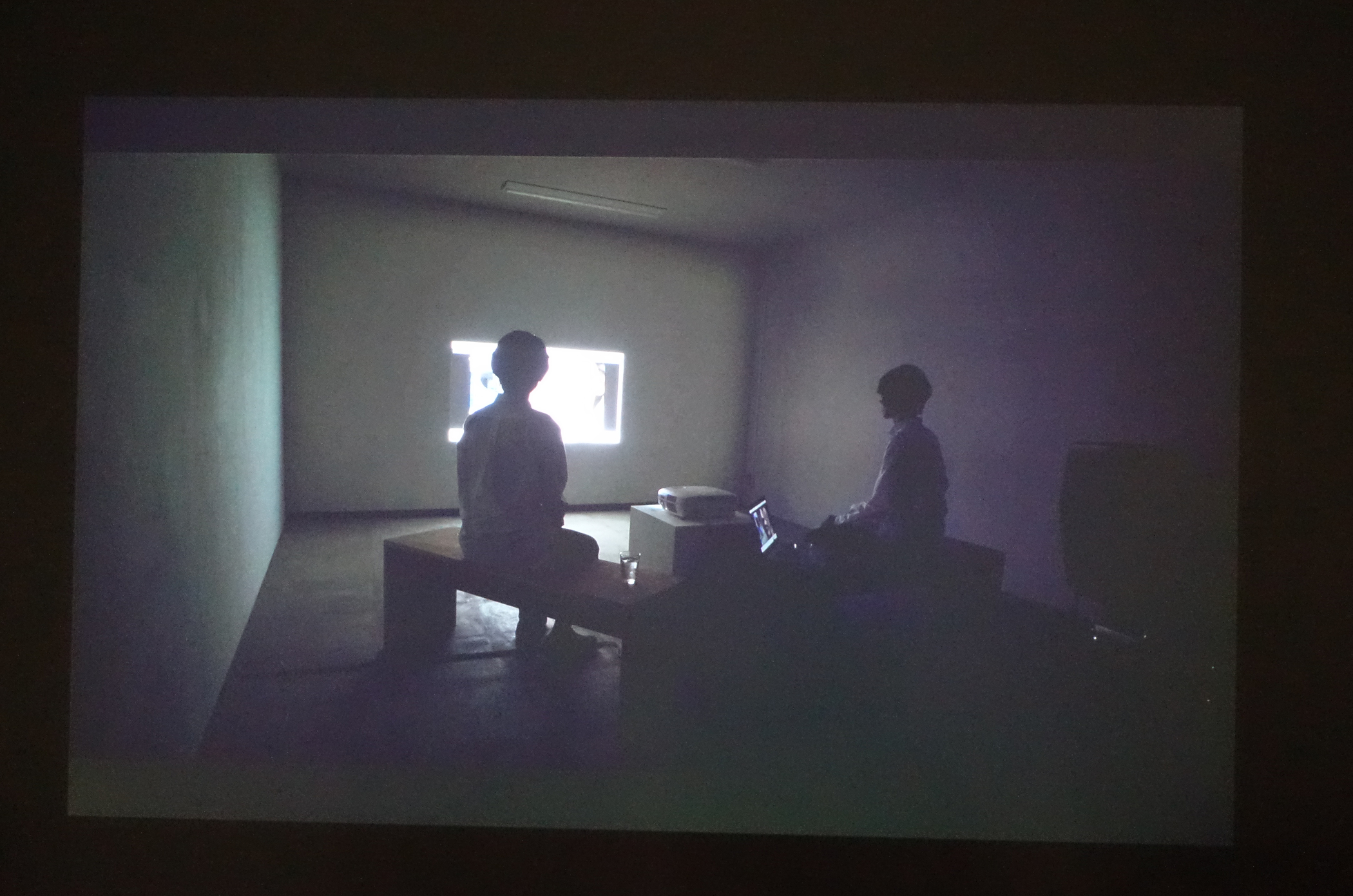

説明文には「「私」の経験した出来事を演者が演じ直し、それを撮影して制作した。双子のBと過ごした1日を描いている。」とあり、主格が作者⇒演者⇒双子へと二重に転倒していることがわかるが、映像は更に単純ではない。

ホテルの一室から始まったそれは、部屋の各部=映像世界の設定・質感を確かめるように眺め渡した後、人物「A」が会場のある北加賀屋の街をナレーションとともに歩き、土地のことと過去のことを述懐していくのだが、氷が溶けてできた水滴が画面に張り付いていて、その水滴を通してのみクリアな映像が見える。水滴はレンズのような役割をする。人物「A」が映る時には水滴とその周囲に、二重に顔や首元が映し出され、語り手が誰なのか、主格はどこにあるのかが更に散乱してゆく。

ナレーションは過去に見たり感じたことの情景を、まるで夢を思い出しながら紡ぐように語ってゆく。語られる情景と撮り手・映り手との間にはやはり距離があり、語りが指し示す情景に誰が立ち会っているのかという主格は更に分岐して散乱してゆく。

それらの映像を双子の「B」に見せるために編集する場面では、複数の映像が横に連なり、「A」の指がスワイプしていくが、それまで映像内にあった水滴がここでは液晶の上に物理的に載っていて、指の動きによって引き延ばされ、映像の内と外とが撹乱される。

そしてその声は女性の演者のものであり、作中の役割として演じられた語りであり、語り口調と話題は最近の作品に顕著な「林勇気」という作者特有のものであり、一人称は またしても主格の帰属先はいずれか一点に定まることなく散乱している。

主格の定まらないナラティブ。誰のものでもあり、誰にものでもなくなった物語。語りそのものは極めて写実的に、目の前にあるものや、過去の出来事、今の行為を高い解像度で挙げていくから、なおさら語られる物事は特定の誰かに帰属することがなく、乱反射した主格「私」に還ろうにも、声や口調や文体によってまた散乱する。

展示タイトル「君は」は、記憶や眼前の光景に対して散乱した主格であり、鑑賞者も含め、並列する様々な「私」が同時に併存した状態と解することができる。続く「世界の入口」は、主格の分散・並列化によって拓かれた、無数に走る並行世界のごとき映像の文体そのものではないだろうか。一体誰の記憶と語りを「私」は聴き・見ているのだろうか。物語となる前の線を渡り歩くような体験をした。

◆3F:another world

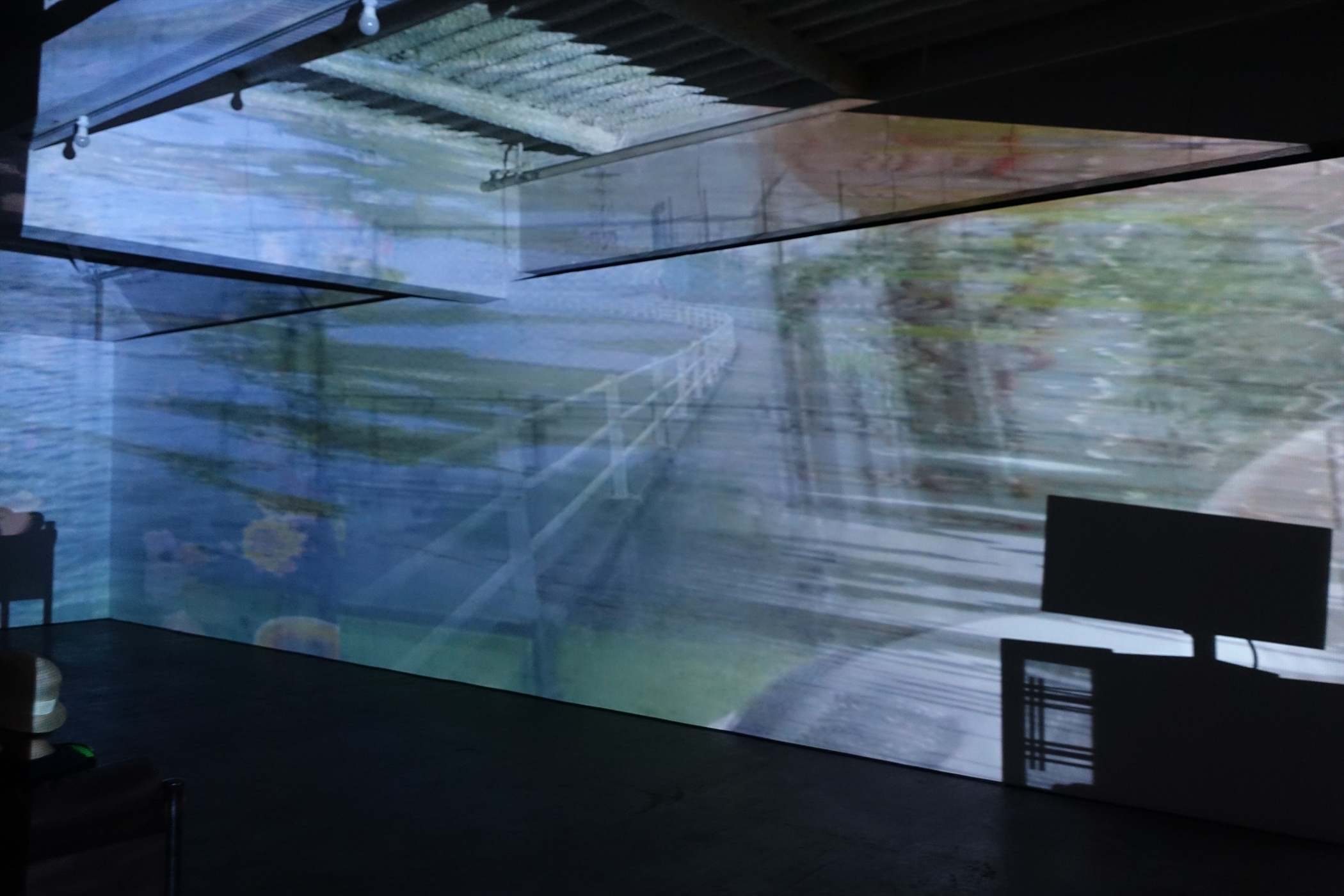

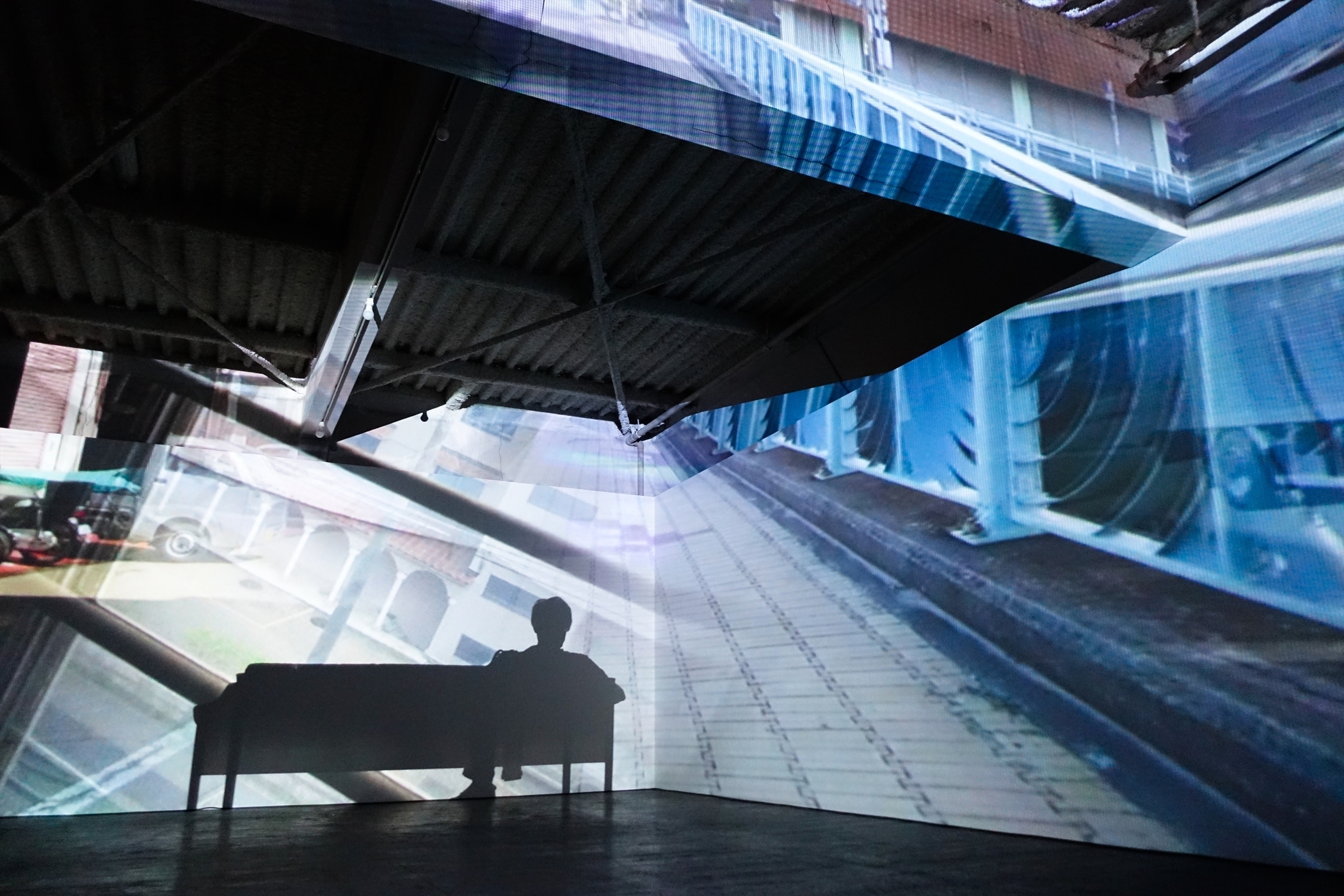

広大なフロア全体が一つの映像作品のように闇と色・光で繋がっている。時折、プロジェクターの配置が入れ替えられ、映像の場所や重なりがシャッフルされ、また新しい映像体験へと展開し、分岐していく。

《another world - vanishing point》、名実ともに作者を代表する大型の映像作品である。2014年から制作されている《もうひとつの世界》シリーズで、タイトル《another world》のハイフン以降の名称もいくつかバリエーションがあるが、これまで数多くの展示に登場していて追いきれていない。プロジェクターで投影でき、場所・展示スペースに応じて柔軟に展示できる上に、広さや部屋の形状によって見え方が変わるので、鑑賞者にとっては毎回異なる体験になる。

本展示では非常に迫力があり、平たくてやたら広く長いフロアに深い奥行きと躍動感を与えていた。

無数の映像群は全体で一つの河のように、漂いながら一方向へと流れている。しばらくすると速度を上げ、上がり続け、最後は高速で吹っ飛んでいく。エネルギーが最高潮に達し、そしてまた静的な漂いへと戻る。それを繰り返す。

デジタル画像データの大量の破片が宙を漂っているように見えるが、一つ一つが具体的な写真を切り抜いた画像であることが大きな特徴である。つまり現実にどこかに存在したモノ、コト、ヒトが流れている。解説によれば「公募で提供された写真」なので、作者個人のものですらなく、不特定多数の記憶・記録が宙に漂っていることになる。

ここでも《Our Shadows》で触れたように、イメージ群が誰のものでもなく、なおかつそれぞれのモノが主体となることもないという主格の散乱が強く見られる。

近付いて個別のイメージを見ていくと実に多彩なものが取り込まれている。単数名詞としてのモノだけでなく、人物や風景に近いカットもある。これまで私は本作シリーズについて、「写真を分解して素材にし、それらを散りばめた、コラージュとオブジェの狭間のような作品」と捉えてきたが、画像群を個別の写真として見ると、単数名詞としてのモノに留まらない、まさに写真的な雑多さがあることに気付いた。動きのある場面や何らかの意味を留めた光景が見いだされるのであれば、オブジェではない。

やはり物語ることと記憶と人称・主格の話に繋がっていく。所有格を失った名詞や光景が漂い、混然一体となったナラティブの海。物語以前、語ることの源泉の動態である。

この3階フロア、見ての通り(かなり分かりにくいが)、《another world》がフロアと一体化しており、床や離れた壁に他の映像作品が分散、同時多発的に展開している。直接連動しているわけではないが、それぞれが別個の作品として切り離せる状態にはなく、フロア全体で映像らの主格は語る・語られることのどちらともなり揺らぎ続けている。

◆3F:その他の作品群

同じ作品でも複数個設置されていたり、近接する映像が重なり合ったり、プロジェクター投影作品は大きかったりするので、目録で書かれている作品6点より実質的にはずっと多い。加えて、配置転換によって映像はまた区分が移ろいゆく。観る時々で作品が変わるとも言える。

足を運ぶ先々にモニタや壁で作品が展開されていて途切れることがない。個々の作品の意味を個別に読むより、フロア全体の映像の移ろいと散らばりを歩き回って繫ぎ合わせてゆく方が向いているだろう。

面白いのは各所に置かれた調度品や骨董だ。誰かの生活、記憶を表している。その主体が誰なのかは特に語られない。祖父母の代の物のようにも見えるし、さっきまで人がいたようでもある。

重ね合わされる映像は古い名村造船所あたりの光景か。

実際のところ、目録はあるがどの映像がどの名称か判別しづらく、断定しにくい。作品《Their Shadows》は2Fの《Our Shadows》の一部を別の演者が再演し、更に同じ3Fの《video》《古いポストカードにうつる船を汽水に浮かべる》の映像素材を重ね合わされているという。もはや映像群の中でそれがどの作品かを明確に区別することさえ出来なくなってゆく。物語る行為が物語の中で乱反射する。

《Their Shadows》、解説を読まずに観れば、2Fの《Our Shadows》と同じ内容だと思うだろうし、読んでしまっては別の作品として何が違うのかを注目してしまうし、確かに別の映像と重ね合わされていて、双子のAとBが更にA'・B'と反復しつつズレていくことを感じるごとにオリジナルという概念は遠く薄らぐ。響きの中でどれが唯一の本体かを同定することにもはや意味はない、響きそれ自体を認め、唯一性のようなものの輪郭が重なったり遠退いたりする様を眺めるばかりだ。

昭和生まれの記憶にある「おじいちゃん家」が再現されている。どこからやって来たものなのかは不明だが、造船所の持ち物とは思えない。作者は現地・北加賀屋に滞在して作品制作を行い、今作にはその光景が多く用いられているものの、目録その他の解説を見ても「土地」と「過去」を主題として特にクローズアップした様子はない。では「家族」がテーマなのか? では誰の? 血縁とは? 記憶とは?

フロアの端にまたまた「おじいちゃん家」ぽい調度品が積まれていて、それは私達の深層心理に積まれた記憶を物理的に書き起こしたようだった。木の棚や根っこのオブジェに名村造船所跡地付近の風景が重なる。

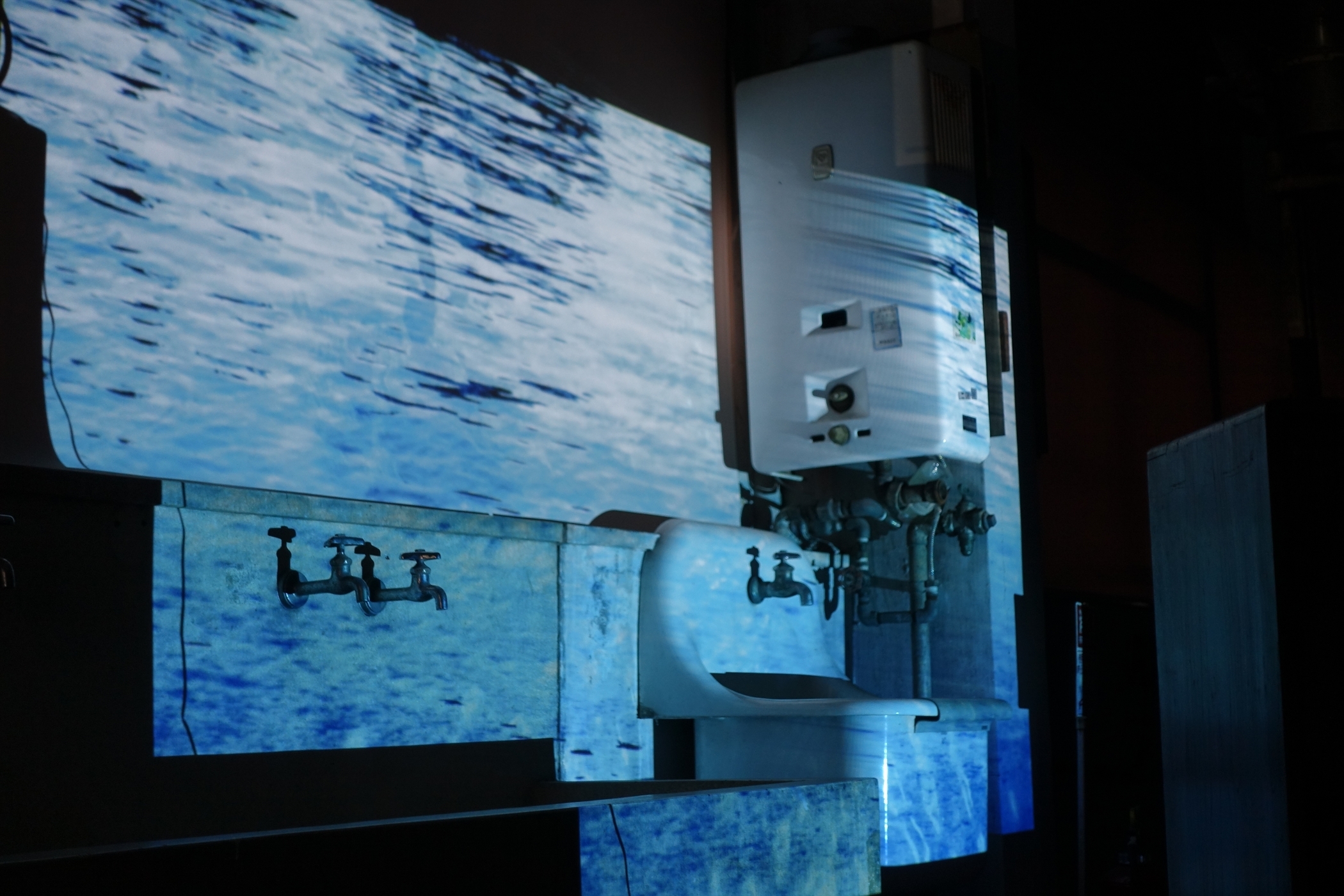

その隣では海と川の間、汽水のブルーが、空のブルーが、光景とも記憶の心象ともつかない形で流れ、重なり、交わり、錯綜している。

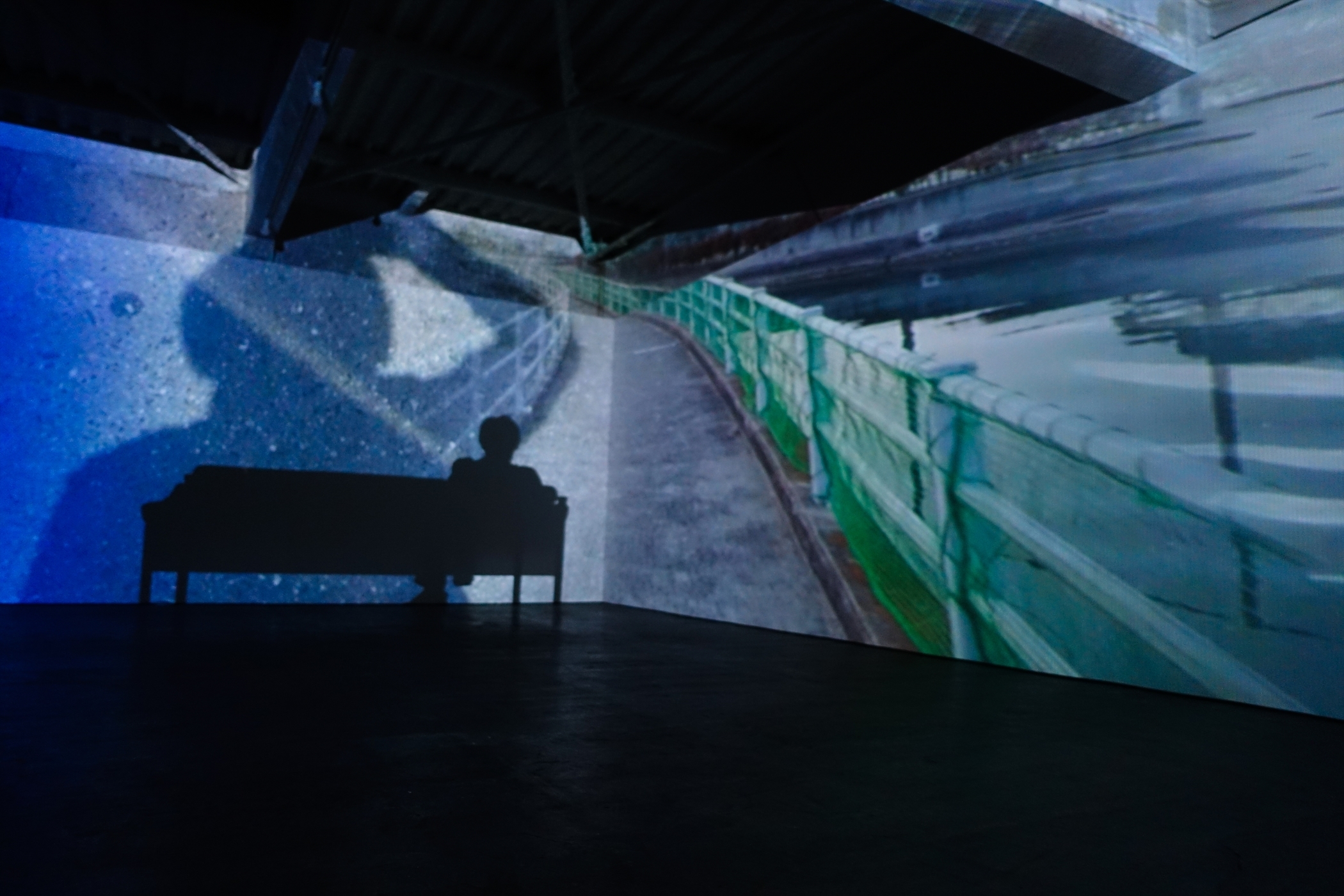

その映像を観ている自分自身も、プロジェクターの強い閃光によって影となり、映像の一部として放り込まれる。ここに、客観的に外側から観る者=鑑賞者としての主体を持つ者にとどまらず、観られる映像とのハーフとなる。主格はどこまでもオリジナルとしての単体でいることを許されない。「私」や「あなた」無き物語の主観と客観の中で映像は流れてゆく。

水というものに主体も客体もない、映像やメディアというものもそうなのかもしれない。

《video》は映像を氷に透かして流した作品で、《Our Shadows》で視界を妨げたり歪めたりしていた水滴と同じように、誰が何を語っているのか・私は何を観ているのかが乱反射する。

《生きるということ》、作者の撮影した写真プリントを積み上げていく映像。

《古いポストカードにうつる船を汽水に浮かべる》、名村造船所で造られた船の記念ポストカードを再撮影して浜辺の動画に貼り合わせてある。

いずれも一貫して誰のものか分からない過去・記憶を扱い、写真として静的なまま動画として扱う。それらは、流れ去ることなく、どの主格にも帰属せず、漂う。

◆4F:15グラムの記憶

最後の4Fでは、階段を上がって扉を抜けたところと、広大なフロアの前後、計3ヵ所に作品が置かれている。3Fとはうって変わって作品とフロアの主客は逆転し、作品は隅に点で置かれていて空虚でさえある。

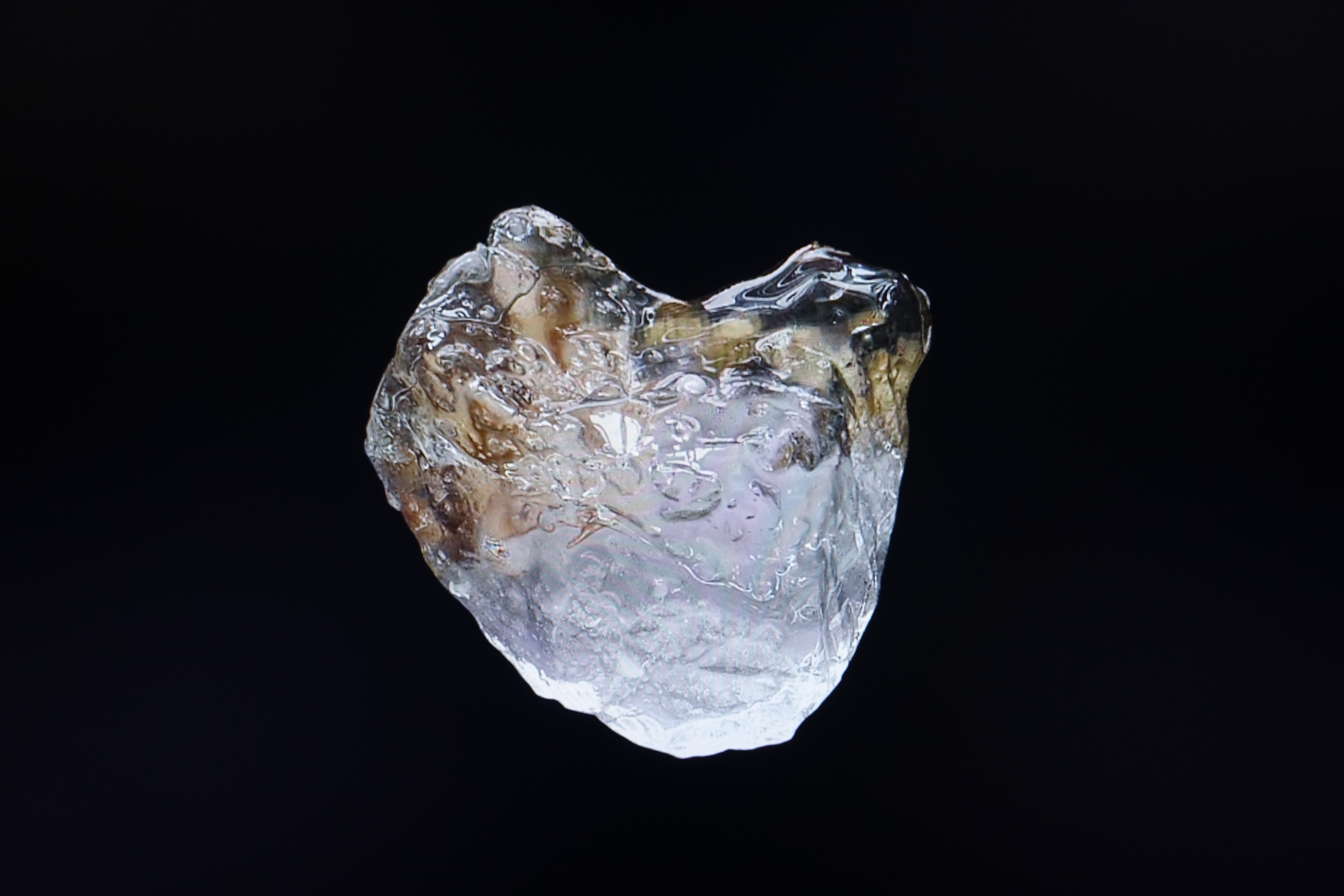

《15グラムの記憶》は2021年9月、京都・祇園のギャラリー「eN arts」にて展示された作品である。作者は祖父が逝去した際、遺品整理でフロッピーディスクを見つける。中の画像はデジタルマビカ(SONY、1997年発売)で撮られた、川の写真であった。

前回の会場ではその写真をプリントアウトするプリンター、フロッピー、そして作者が撮影の舞台となった川を実際に訪れて再撮影した動画作品が展開された。

ちなみに「デジタルマビカ」とはこういう代物で、今でいうSDカードの代わりにフロッピーディスクを直接挿入して記録させるという凄いデジカメである。写真を長らくやっていながら、初期のデジカメがこういうものとは知らなかった。

本展示での作品は3点。①マビカのデータから出力された写真画像とプリント、②祖父の遺した(と思われる)川の写真のスライドショーに合わせ、作者がそれらの川を辿ってみるようになったくだりを述べる映像、③作者が撮影した川の動画と、祖父がつけた手記を読み上げる声を合わせた映像、である。

①では生前の祖父が撮った・見た「川」が出力されている。何の変哲もない川の写真だ。特に個人の主観らしきものもない。それがノートPCの画面とプリントにより複数個「出力」されていて、既に「祖父が(の)」という主格・所有格は分散している。eN artsの展示ではプリントの持ち帰りができたので猶更であった。

②では、川の写真のスライドショーに作者の語りが入る(実は声の出演は大石英史という別の人なのだが、その丸く少しくぐもった声は実に作者らしさがあって、疑う余地がなかった)。これらは恐らく祖父が撮影した川の写真だと思われるが、作者もデジタルマビカを持って行って川を撮ったと供述をしていたりするので、確証はない。

本作を作るきっかけとなった遺品整理のくだりや、祖父の撮った川を休暇の間に自分も辿ることにした旨が、客観的なその場の光景、心情、行動の描写を細かく交えて語られてゆく。筆まめな人の随筆という感じで、祖父の「写真」を、作者が自分の側へ引き寄せていく。

しかし注釈の通り別の人の声なので、またしても2Fの《Our Shadows》で見てきたとおり、既にここでまた異化作用が起きていて、単純に祖父の記憶や視座――写真を追体験(追撮影)する作品とは言えないものとなっている。

また、遺品をどう取り扱ったか、どう川を巡ったか・行ってみてどうだったかは事細かに語るのだが、なぜ祖父の写真に写った川を同定し再訪したのかの動機や、祖父と作者との関係、心理的な部分についてはあまり(ほぼ?)語られていない。

この語りは、何の/誰の物語なのか。

更に前述の通り、これらの写真は祖父が撮ったものか、作者が祖父の後を追って改めて撮ったものか断定ができなかったため、今見ている「川」は、ナレーションの語りの中にしかない創作の場面のような乖離・浮遊をみせる。

そして③では、作者が録った動画映像の「川」に氷が載っていて、ナレーションは祖父がフロッピーに遺した短い手記を読み上げる。手記は、それぞれの川を訪れた日付・時刻・曜日、川の光景、水の味、採取した水で作った氷の味(なぜ?)について端的に記録している。

2Fの《Our Shadows》とこれこそ同じ構造で、鑑賞者の目にストレートに届くべき・伝わるべきコンテンツの上に氷が載っているため、こちら側からは「氷入りの川の風景」という現実にはありえない光景を見ることになる。

氷という結晶体は「川」を遮っているとも言えるし、川の記録的な光景を曲げたり滞らせてフィクションへ接続していくとも見える。像をある一つの定義に収斂させられないことによって、ここに祖父の「記憶」と「記録」、川の「記録」、そして作者の「記憶」と「記録」とが散乱しながら併存しているような感触があった。淡々と読み上げられる日時や川の描写、氷の味は、実際の川の体験録や祖父の記憶であることを遊離し、主格不明の「物語」となって、ゆらゆらとこちらを彷徨わせた。

誰の物語を歩いていたのだろうか?

観終わって不思議な感覚があった。物語ることの、分化の兆しの中に生じた亜空間を歩いていた。

台風14号が近付いていた。この翌々日の最終日は、台風の影響で展示は中止となった。展示もまた、物語のように定まった形がなく、現れていたり消えたりする・・・

( ´ - ` ) 完。