私の通う「写真表現大学」(大阪国際メディア図書館)の2018年度・修了制作展が開催中である。こちらの投稿では、研究ゼミ生(基本的に2年目以降の生徒)を特集する。

【会期】2019.3/12(火)~3/17(日) / 【時間】12:00~19:00(最終日は17時まで)

- ◆山本美紀子「40±」

- ◆安藤明子「ネオジャポニズム」~ピースを味わう眼ざし~

- ◆佐々木久実「天主堂のある島」~ひかりのカタチと受け継がれしもの~

- ◆吉川育子「咲くや庭造りⅡ」~OPEN GARDEN 2018 より~

- ◆岩本啓志「さえぎる風景」~ゆたかなせかいにたどりついたか~

- ◆タシロユウキ「hyperlife」

- ◆堀川雄一「FLOWERs」

- ◆若林久未来「新たな旅立ち」

前号でも書いた通り、会期が終わってしまうので、こちらでは勝手ながら取り上げる人数を最小限に絞らせていただくことを容赦願いたい。

--------------------------------------------------------

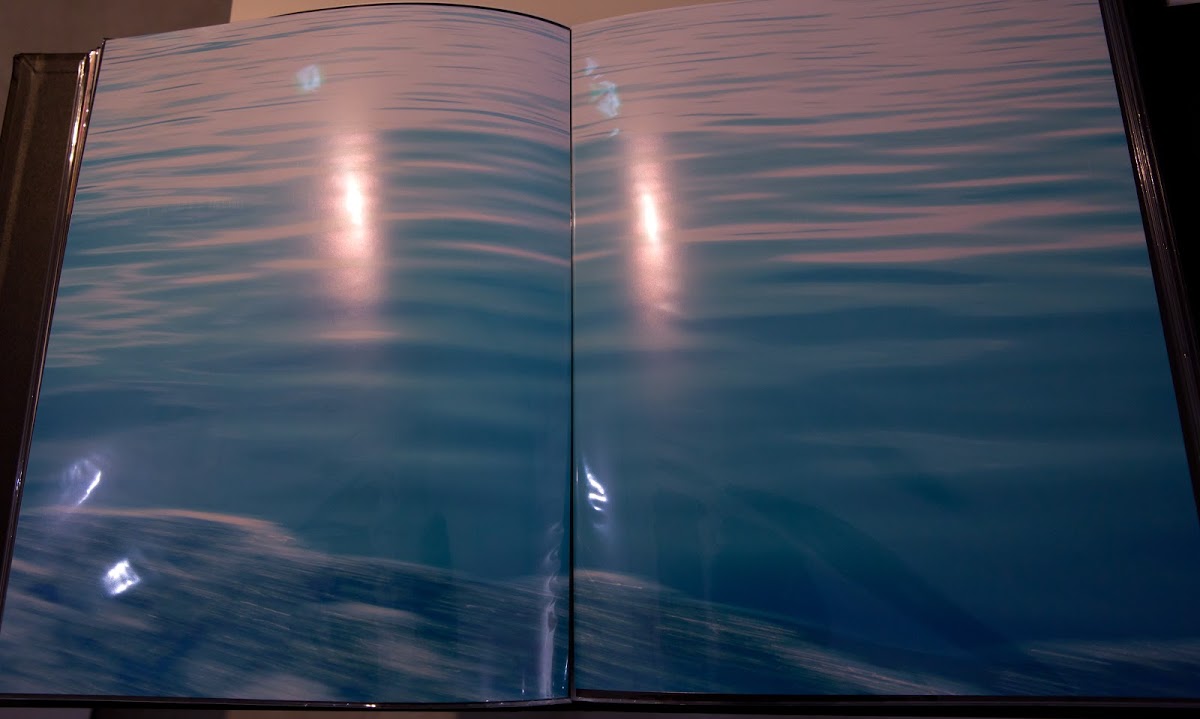

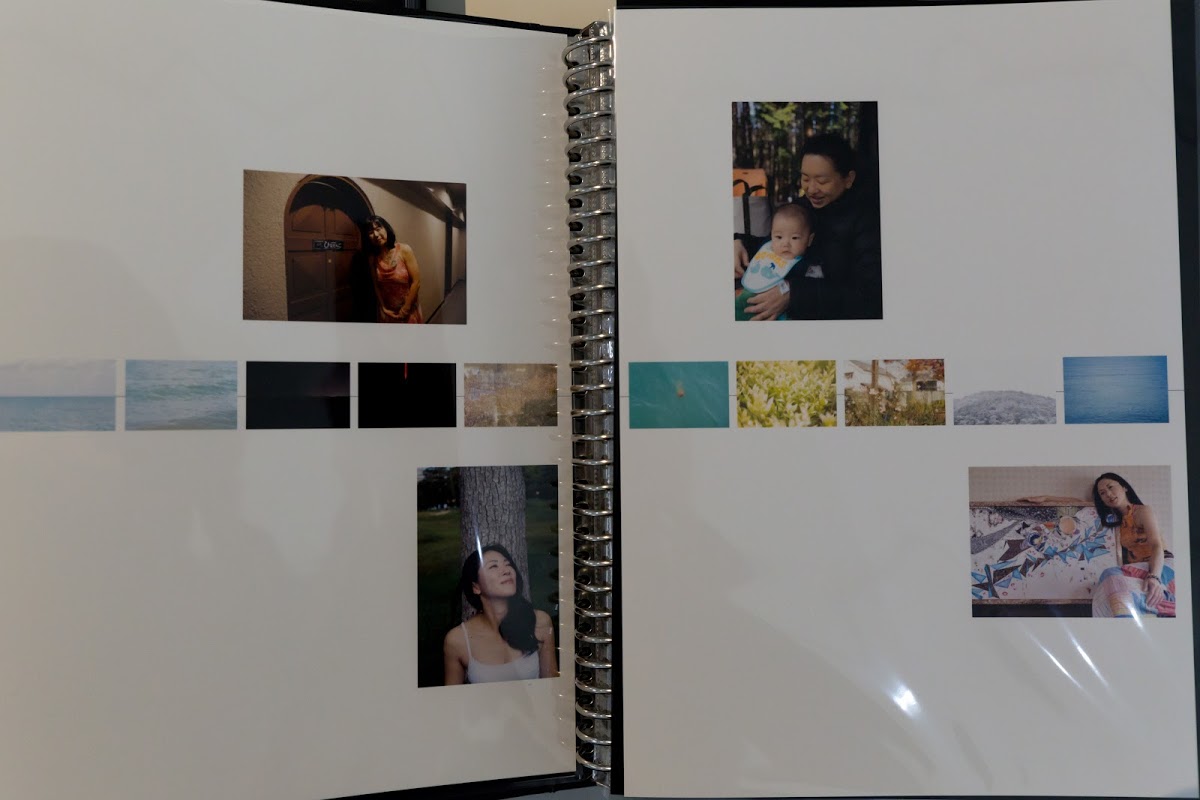

◆山本美紀子「40±」

自身と同世代、40歳前後の女性らを取材し、向き合い、撮影するシリーズ。取り組みも2年目を終えようとし、撮影回数も取材対象も格段に広がったようだ。

極めて現代的なテーマである。人生は皆それぞれに違うということは、言葉の上ではよく言われるし、理屈でも分かっている。いつまでに結婚し、いつまでに何人の子供を作っておくべきかといったことも、必ずしも正解がない、このことも理屈では分かっている。悲しいかな実例を知らない。よって自信を持てず、不安にすらなる。えっ? ダイバーシティ? お台場ですか?

作者は「自分の生き方」を歩む女性らの実例を可視化する。彼女らと関わり、撮影し、会話し、受けた印象や発見したことを、丁寧にテキストにも書き記していく。組織の枠組みや、固定された人生観に囚われず、自分の人生を、自分の意思で決定しながら生きる人達だ。その姿は作者にもしみじみとバイブレーションをもたらす。

例えばインベカヲリ★が特集した女性らは、自身の意思や努力ではどうにもならない状況、運命にありながら、生きることを続けざるを得ないような人たちだった。それは現代社会の不具合、陰の面が産んだ申し子である。対して山本氏が照らし出すのは、社会の持つ可能性、言わば陽の面での「多様性」である。「セブンルール」に出るまでのことはなくとも、自身のポリシーや活動、輝きを負けじ劣らず、しっかり持った人達である。決してセンセーショナルでも、新しいヒロイン像でもないかも知れないが、生き方は「それぞれにちがう」ことを体現する人物たちだ。

本展示では、中心線に金色の額装で風景の列が並び、その周囲に人物写真が配された。ポートフォリオは2冊あり、同テーマの昨年度のものと、今年度改めて編集したものとが置かれていた。作者の生真面目さと葛藤が如実に伺えた気がした。

本作では、風景は単なる景色ではない。作者の地元であり生活そのものの場である滋賀県の豊かな自然を、どう位置付けるか。作者が最も想いを込めつつ、現在まだその解は模索中のようだ。風景は、登場人物らの心境や人生を象徴するものとも取れるし、その生き方に触れて心を動かされる作者自身の在り様そのものでもあろう。

だが、風景を思い切ってポートフォリオに大きく見開きで投げ入れた昨年度と打って変わって、今年度はかなり細かく要素を分解し、再配置しようと苦心しているように見受けられた。その結果、展示・ポートフォリオともに、風景が誰の物でもなくなり、関連が見えなくなっている。

誰に何をどこまで語らせるか――誰がこの世界を語っているのか。主語は、作者自身か、それとも作者を取り巻く存在か。主語と述語を明確にすべき時期なのかも知れない。古賀絵里子《Tryadhvan》か、野村恵子《Otari - Prestine Peaks》か、彼女らの仕事から学ぶことは今後ますます大きい気がしている。

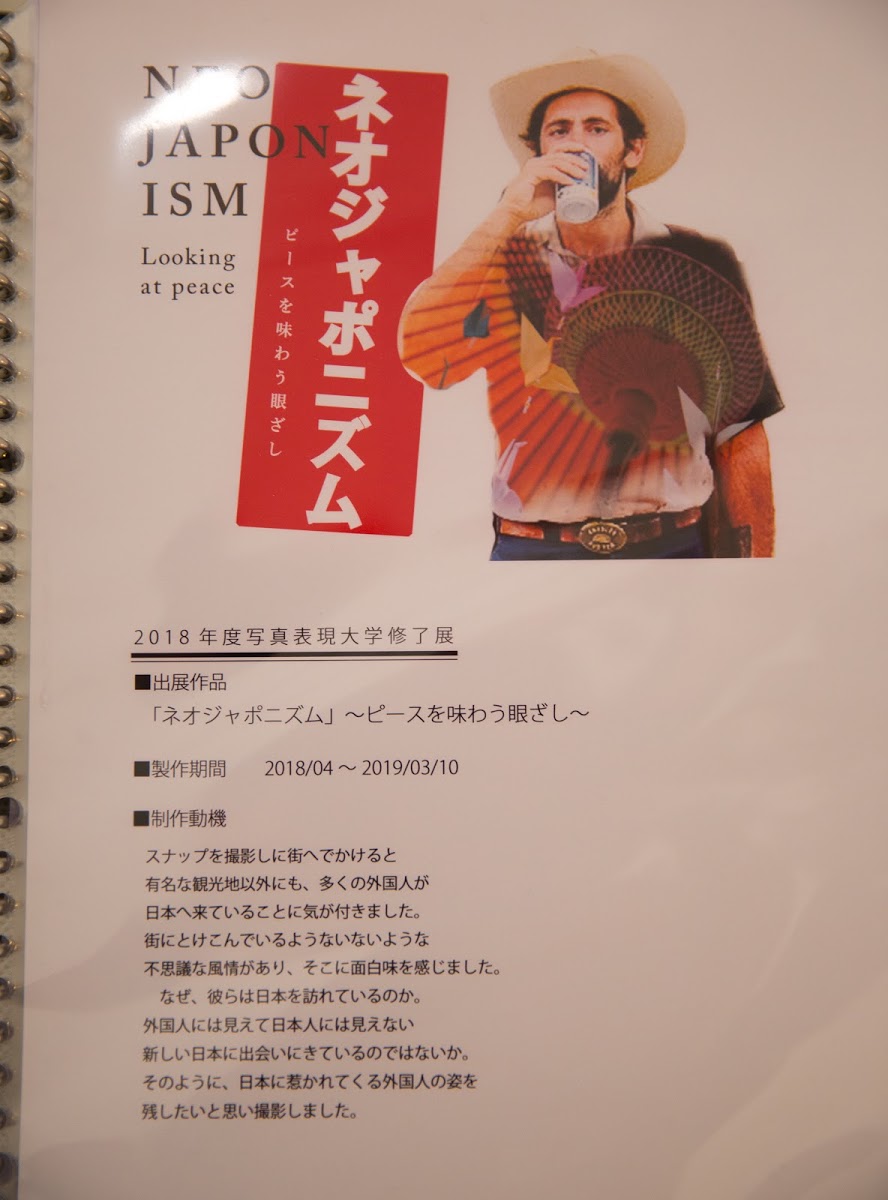

◆安藤明子「ネオジャポニズム」~ピースを味わう眼ざし~

「ネオジャポニズム」とは、作者の造語である。「ジャポニズム」とは、19C中頃から万国博覧会を機に西欧で流行った日本趣味、日本美術の流行を意味する。「ネオ」は今、サブカルを中心とした「日本」というコンテンツが、改めて海外に愛されていることを指しているのだろう。

本作では日本に魅了されてやってきた人々の、何気ない様子がスナップで撮られている。

作者は訪日外国人を、街に溶け込むもの、風景に近いものとしてスナップしている。10年前とは街の様相が変わってしまい、大阪人である私も心斎橋や難波に行くたびに困惑しているが、次の10年先がどうなっているかは分からない。日本人高齢者がうろつくだけの準廃墟と化している恐れもある。記録的な意味でも、作者にはぜひ続けていってほしいと思う。

「ジャポニズム」現代版という観点からこの人たちをもし特集するのであれば、彼ら彼女らが愛しつつも、微妙に(大きく)誤解、誤読されてしまった「日本」像やその愛し方にに焦点を当ててはどうだろうか。我々日本人とは乖離したコンテンツとして流布、シェアされる「日本」文化の様子を可視化すると面白いのではないかと思う。この1月にはアリアナ・グランデが左手の掌に「七輪」と謎漢字のタトゥーを入れたことが非常に話題になった。当の本人は自身の楽曲名に呼応させたピュアな思いだったようだが、日本人の脳内にはさんまを焼く器具しか思い浮かばなかった。話が逸れたが、もう一つマニアックな観点を得られた時に、彼ら彼女ら訪日外国人への眼差しがまた変わり、独特な切り口が見つかるかもしれない。

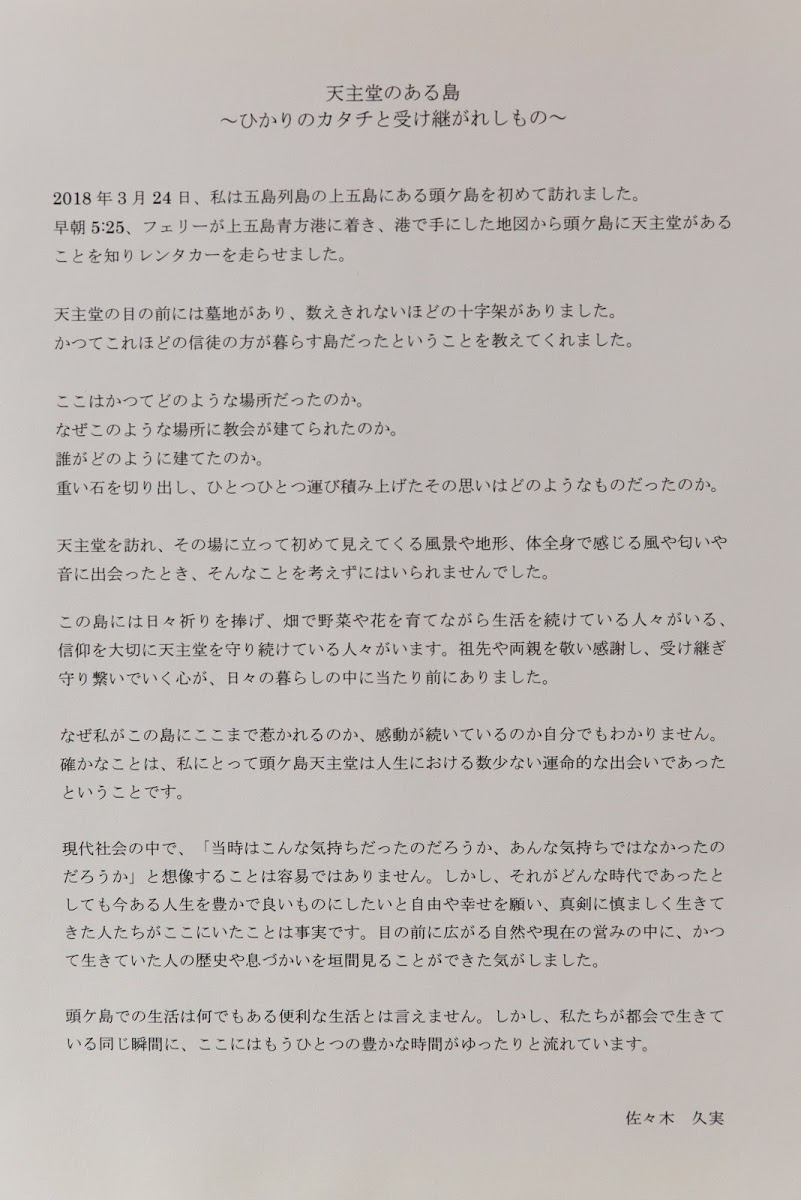

◆佐々木久実「天主堂のある島」~ひかりのカタチと受け継がれしもの~

2018年7月、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界遺産に登録された。作品の舞台「頭ヶ島」(かしらがしま)もその一つである。長崎県五島列島、上五島の東端に位置する小島がそれだ。隣の大きな中通島(なかどおりじま)とは橋で結ばれているが、列島の中でも端の端の離れ小島である。

よく作者も島民も、このような島を見つけて辿り着いたものだと思うが、隠れキリシタンだった入植者らにとっては命がけの行為だったろう。1859年頃に入植を果たすが、1865年から「五島崩れ」、幕府による五島列島でのキリシタン弾圧が本格化し、一時は頭ヶ島から島民が全員逃げ出したこともあった。

そんな迫害の歴史から150年近くが経過した今、島民は高齢者ばかりとなっているが、教会で祈りを捧げ、周囲を掃除し、花で飾り付けるという行いが「暮らし」として今も連綿と続いていることに、作者は深い関心と感動を抱き、折りに触れて頭ヶ島に通っている。一時は、島民の方とやりとりしていた手紙の返事が途絶えてしまい、取材拒否されてしまったのかと気を揉んだが、「返事をポストに投函しに行くのが厳しかったから」という理由であったという。

世界遺産の認定はこの島にどう影響するのだろうか。 豊かな自然と天主堂を擁し、穏やかな時間が流れる島だが、高齢者しかいないこの島の営みに触れられるのは、今が最後の時期なのかもしれない。作者が訪問を重ねる中で、島民の方々がダイレクトに写真作品へ登場してくれるようになれば、幸いである。

◆吉川育子「咲くや庭造りⅡ」~OPEN GARDEN 2018 より~

プロカメラマンを志願し、約3年間にわたって撮影技術を学んできた吉川氏は、「綺麗なものを撮りたい」という初志を「ガーデニング写真家」という形で成就させる道を選んだ。

作者は全くの素人状態からのスタートだったが、手探りでカメラやphotoshopの操作を習得し、個人宅の庭園に通って粘り強く四季折々の姿を撮影していった。今やガーデニングの見どころについてなら、生徒の誰よりも知るようになったのではないだろうか。緑のトンネルに、光が暖かく射し込む様子が美しい。この造園には庭主の相当な苦労があり、花が美しく咲く、年数回の一般公開の時期以外は、黙々と手入れが行われているという。これまで2回の修了展ではそのような舞台裏の苦労話も踏まえて、作品を発表してきた。

現在は人物撮影にもチャレンジし、より一層、プロとしての活動を射程に入れて研鑽を行っておられると聞いた。確実に、どんどん成長を重ねていく姿には、こちらも勇気付けられる。

◆岩本啓志「さえぎる風景」~ゆたかなせかいにたどりついたか~

程良く、良い意味で「汚い」都市景を撮る作家である。作者は「日本一高いビル」(2019年3月現在、全長300m)である「あべのハルカス」が、風景の中に異物のようにして割り込む様子を捉えている。

作者の眼差しはたいへん正しいと思う。庶民にとって「日本一高いビル」は何の意味もなく、昨今の凶暴化する台風でガラスや建材が落ちてきたらどうする気かと思うし、そもそもデザインからして、北朝鮮かロシアのような奇妙な風景にしかなっていない。その上、なんと東京駅北側に高さ約390mの超高層ビルが建設中らしく、2027年竣工予定だという。もう「日本一」の旗を下ろす日が確定しているのである。「ハルカス」の利用状況や収益率は不明だが、今の時点でどこか「オワコン」の悲哀がただよう話である。

岩本氏は風景、都市を美化しない。大阪・ミナミの下町の散らかった光景と対等な存在として、「あべのハルカス」の特権的な立ち位置を飲み込ませる。転じて「ハルカス」という見え透いた、薄っぺらな異物が挿し込まれることで、都市の景観自体が書き割りのように、虚構めいたものに転化している面白さもある。今後とも、洗練されざる作家であってほしいと願う。

◆タシロユウキ「hyperlife」

2018年10月下旬の個展「hyperlife」を経て、作者は都市論というよりは、都市のあり方に対する異議申し立ての態度を明らかにしたようだ。

都市の中に棲息する疑似生物を採取し、また時には合成などの手法によって生命体を「召喚」していた作者だったが、自身の身内・味方のような存在と期待していた疑似生命体が、その実、敵とも味方とも付かない関係にあることをギャラリーの空間で思い知ったという。

都市のディテールの客観的観察、タイポロジー的な収集といった手法をあえて選ばず、魔界のような主観の光景を現出させたのは、結局のところ都市が、画一的かつ監視装置まみれの、権力めいたものに紐付いた場であることを認めざるを得なかったためだ。東京は2020年五輪に向けて、テロ対策・安全確保の名目で、監視システムのビジネスチャンスの場と化している。2025年万博を控える大阪も他人事ではあるまい。ロンドンのように、所定の挙動以外は「不審」として検知、マークされることが、都市で暮らすことの本質なのだろうか。

奈良原一高、東松照明など写真史への回帰性を打ち出しながらも、作者の関心はいかに合法的かつ平和裏に、無気味なアンフォルメルの疑似生命体を、画一化された都市に投げ返そうか思案しているようだ。「多様性」の確保は果たして成就するだろうか。そのためには展示の展開手法をより大胆にし、空間を満たしたり、床や壁面の役割分担を侵犯してゆく工夫も必要だろう。

◆堀川雄一「FLOWERs」

暗闇でライト1灯撮り。「花」という普遍的な題材に向き合ったのは、古典に立ち返り、先達の魂と自身の視線を重ね合わせたいと思ったためだ。それはメイプルソープであると作者は語った。

ロバート・メイプルソープは1973年1月、初めての個展をNYのライト・ギャラリーで開催した。この時点から既に、生涯のテーマとなる「ポートレート」「花」「性」という3つのモチーフを発表している。メイプルソープという存在自体が「性」とは切り離せない。伝記を開けば、性器、性行為、同性愛、ハードコアなセックスに満ちた日々であったことが緻密に描写されている。その作品は性的な露出度の高さもあって国内でも「メイプルソープ事件」が起きた。

しかし意外にも「花」の写真は陶酔感を伴わず、むしろ静謐な、彫刻のように凍結した時間を湛えていると評される。否、例えSMや同性愛、性器の写真であってさえ、どれも耽美や幻想などとは一線を画した、凍結した彫刻の世界のように、温度がなく、澄み渡っている。その美術的価値は現在、改めて高い評価がなされており、2017年3月には東京・銀座のシャネル・ネクサス・ホールで企画展が開催、4月には引き続いてKYOTOGRAPHIEにもお目見えした。

堀川氏は、メイプルソープが捉えた「花」に心を動かされ、彼のように新しい眼差しで美を捉えたいと語っている。写真、映像、企画全体のディレクションなど、マルチな活躍をする作者の心根に触れられて面白かった。

◆若林久未来「新たな旅立ち」

(天候の関係で、作品に窓枠が大きく写り込んでいるが、実際の作品とは大きくイメージが異なる点を許してください)

作者の若林氏は、大阪・阿倍野のギャラリー「公園前スペース いろは」のオーナーであり、写真作家でもある。

ちょうどこの修了展と同時期に、作者はロシアのエカテリンブルグで個展を開催中である。ウラル州立大学から招聘を受け、大学内のギャラリーで展示が行われている。英語での講演などもあり大活躍のご様子だ。

本作は、写真史ではお馴染みの「ガラス湿板写真」(コロジオン湿板)である。『ガラスを磨き、コロジオン、硝酸銀を塗り、乾燥しないウェットな状態で撮影』するという技法である。1851年に開発された技術で、ダゲレオタイプ、カロタイプに次いで初期の写真技術である。

コロジオン湿板の特徴は、扱いがひどく難しいことだ。若林氏のコメントがリアルなのでそのまま紹介すると、

『薬品の種類、室温、液温、時間は秒単位、全てにおいて気を配らないと出来ないデリケートな作品です。最初の作品を完成させるまでに60枚以上失敗しています』『苦労して出来上がって、画像面にニス掛けするのですが、そのニスの濃度が違い、(画像が)全部流れてしまったりと、恐ろしく時間がかかります。』という。

経験者がいないため、こうした実話を聞くこと自体が貴重である。遡って、写真黎明期の写真家がいかに困難な技術仕事に取り組んできたかを想像すると、美術館での鑑賞も一味違うものになるだろう。

歴史的にはロジャー・フェントンがクリミア戦争(1853-56)をこの技法で撮影したことが有名である。プレートが湿っている間に露光と現像を行わなければならず、撮影現場、つまり戦場には、馬車を改造した暗室を持ち込んだと言われる。後の1871年には乾板写真が、1888年には写真フィルムが登場し、より手軽な技術へ取って代わられていった。

ちょうど上掲の写真1枚目が成功例、2枚目が失敗例である。展示会場ではぜひ写真技術の歴史を眼で見てほしい。

なお、若林氏は「写真表現大学」で5月から、「古典プリント」(湿板写真表大eスクール、サイアノタイプ、ヴァンダイクプリント)の講座を、プロカメラマン講師・大石先生と共に受け持つ予定である。今後の活躍にも注目だ。

--------------------------------------------------------

以上でおます。

ご紹介できなかった方々には、すいませんです。作者のっっ。限界っっ。またの機会ということで。

初見のグループ展だけで、作者と作品のことをこのように読み取り、語るというのは、実際には不可能です。私が書いているのは、あくまで今までの授業で関りがあったり、制作過程を見聞きしていたため、趣旨や文脈を一定押さえることが可能だというわけです。

( ´ - ` ) 個展しましょう個展。

そこまでやってくれたらもっと書けます。

( ´ - ` ) 完。