「KYOTOGRAPHIE」運営側もまた写真作家なのだ。

そんな7名のグループ展である。

- 1.海外、異郷

- ◆荒川幸祐「SOURCE」

- ◆山内浩「Post Colonial Trilogy」

- 2.体、心、関係性

- ◆ルシール・レイボーズ「SOURCE」

- ◆山神美琴「虚空にふれる」

- ◆尾崎ちはる「パッションフルーツ」

- 3.風景と記憶/ ◆荻野NAO之「10年の孤独」

- 4.コンセプチュアル、理論/ ◆中澤有基「Re[ ]De:ll」

空きテナントとなって久しい安藤忠雄建築ビル「TIME’S」が「KG」・「KG+」会場として開放され、本企画は高瀬川に面した1階部分で催されている。

本企画は「KG+」(KGのサテライト展示企画)の一つであるが、他の「KG+」展示と一線を画すプログラムである。

京都国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」は、イベントが非常に大きなものに育ってしまったので忘れがちであるが、共同創始者の2人(写真家・ルシール・レイボーズ、照明家・仲西祐介)を筆頭に、多くのクリエイター、アーティストが協力して運営を行っている。

そうした「KG」及び「KG+」運営を支える側に立つ写真家の作品を紹介し、本来の「作家」としての顔を取り戻させる(特に、観客側に)グループ展だ。

参加した7名の写真家(荒川幸祐、荻野NAO之、尾崎ちはる、中澤有基、ルシール・レイボーズ、山神美琴、山内浩)について、作品のジャンル・傾向から4つの分類を試みてレポートする。

なお、各人のクレジットはKGパンフレット巻末「KYOTOGRAPHIE 2024 実行委員会」を参照した。

1.海外、異郷

海外を撮る作家である。Web、SNSで容易に繋がれるのに、なぜあえて撮るのか、理由と動機は作家の数だけあるだろうが、あえて海外を撮ることの意味は世代によって大きく異なるものと思われる。

80~90年代、海外に出て写真を撮ることは「熱い」表現行為だったと思う。

未曽有の経済成長を遂げていた時代には、栄えれば栄えるほど外部を取り込もうとし、転落して自分を見失えば見失うほど、自分を探すために外へ飛び出した。更に時代が進んで2010年代以降は、日本国内の状況があまりにシリアスになりすぎたことに加えて、スマホやSNS内へリアリティが移行し、「海外」への憧れや特別感は薄れてしまったようである。自分の足元やルーツばかりを具体的に考えねばならなくなり、異国の風景や熱気、歴史について語ることは縁遠くなった感がある。要は、異国の写真は懐かしいものとなっている。どうか。

◆荒川幸祐「SOURCE」

KGの撮影を担当。

色鮮やかな海外、ブラジルの写真が十字に配置されている。

1981年生まれ、2009年からブラジル、サンパウロ市に在住していて、幼少期からも海外に住んでいたという。街中、自然の光景が集められている。どれも鮮やかで色濃い。青と緑と土の色が特に強い。湿度と熱を帯びたバイーヤ州、熱帯の土地である。

風景写真、スナップ写真、具象的造形写真らの中間的な表現。

風景や自然物の持つ色彩それ自体が「形」となって画面を構成する。

本来は大きな熱量と広い熱帯雨林のスケールを有するビジュアルだと思うが、やや冷えた印象を持つ安藤忠雄建築のコンクリートに囲まれ、壁の一面だけにあまり大きくないサイズのプリントで寄せ集められていて、冬眠している蛾のように縮こまって感じられた。1点1点の造形、特に自然物の姿形の細部をよく見ることが出来れば、印象が変わったと思う。

◆山内浩「Post Colonial Trilogy」

「撮影」「パブリックプログラム マスタークラス」を担当。

2000年~2010年にかけて撮影した中国・上海、ベトナムのサイゴン(ホーチミン市)、インドのコルカタ(旧カルカッタ)の三都市である。かつて植民地時代には日本や欧米諸国の植民地支配のもとで首都となり、独立後も重要な位置にあり続けたことから、作者はこの三都市に注目したという。

活力が画面から溢れ出てくる、パワフルな写真だ。パワーを持つ主体は誰か? 民衆である。

スナップ写真の即応性と予測不可能性に、画面構成の名人芸を組み合わせた、身体性の高い作品。カメラ、スマホを身から離して自動・遠隔撮影した脱身体的写真と言われても一瞬納得しそうになる。だが全く逆で、カメラ・レンズという機体と外界のランダムかつ多彩な動きとが、作者の身体/眼の驚くべき身体性(筋力)によって引き寄せられ結び付けられた写真群である。

ストリートの活気はそのまま不特定多数の民衆の活力であり、それは植民地支配やイデオロギー支配によってもコントロールされず、スポイルされざるものに他ならない。地元の生活者の活力、その力に作者は全身で感応し、賛同し、共鳴している。

2.体、心、関係性

写真は内省的な表現にも結び付く。自己を探り、描き出す術ともなる。像を写し姿形を表す、という表現手法は、自分自身の体を探り、自分では見えない自身の身体の形を見つめ直させることを促す。そうして新しい自己認識を得る中で、心もまた、身体と表裏一体のものとして表わされ、再認識され、更新されてゆく。

また、身体を通じ、身体のイメージを通じ、近しい人との関係性も再認識され、更新され、関係性はまた結び直される。相手の身体や性を消費するのではない写真の在り方が模索されている。

◆ルシール・レイボーズ「SOURCE」

仲西祐介と共にKYOTOGRAPHIEを創設した中心人物であり、「共同ディレクター」を冠する。

瞑想の中にいる人物の精神ポートレイト。自然界と自己の身体とが接続して、生物と鉱物と大気との間にいる姿。身体という枠から溶け出して揺蕩う「私」。様々な想起を強く促すのが、温泉に浸かった人物像である。

作者は1999年に初めて日本に訪れた時に、幼少期に過ごした西アフリカのアニミズムと同種のものを日本の神道に感じたという。その世界観が結実したのが日本の温泉で、本作は「友人たちとともに何気なく始めた温泉入浴の儀式の研究がもとになっている」という。

西欧の論理体系と自我、アフリカのアニミズム的世界観が、日本の温泉入浴=癒しの解放感に結び付き、今まであまり見たことのない独特な観点からの温泉ステートメントとなっている。必読だ。

写真は宇宙、地球、瞑想、身体、精神を内包する。

ステートメントを読むと、温泉で癒される友人らを親密な距離感から撮ったものと分かるが、写真を見るとそれは作者自身の身体と内面とが完璧に融和され合一された状態を表したものにしか見えなかったのだ。身体と内面と外界、自己と他者が、温泉の湯と湯気で蕩けて交わっている。ゆえに瞑想的だと感じた。ここまでのディープなトリップ感は、温泉が日常生活の延長上にある我々日本人には出せないものだ。

◆山神美琴「虚空にふれる」

「撮影」「展示設営補佐」を担当。

「TIME’S」メインフロアの脇、更に地下へと少し下る階段があり、バックヤードかと思い初見では見逃していたが、2度目の訪問で何かあると気付き、進んでみると展示スペースだった。あぶねえ。安藤忠雄建築はまったくコンクリート迷路なので、初見で全ての部屋・通路を見きることが困難である。

作品が白いコンクリート壁面に同化していたことも見落としの要因ではある。

本作は身体のドローイング、モノクロの身体の写真、足元だけを残して消え入りそうなカラー写真で、どれも空虚さに満ちている。身体がモチーフなのにそこには誰が居るのか? 誰、という質量を取り払われた、零の身体がある。

消滅を望んでいるわけではない。居ながらにして居ない状態にある。誰かのための・誰かに所属したり所有されるという権力、その他諸々の全ての「関係」から離れたところにある身体―自己というものを探っているようでもある。

南極や月ですら列強諸国の手に渡ってラベルが貼られてゆくのだから、私達の心身も無垢で無事ではいられない。だが作者はあえてその困難な解放に向かって挑んでいるようだ。

◆尾崎ちはる「パッションフルーツ」

「スポンサーズリレーション統括」を担当。

90年代後半~ゼロ年代の活きの良いファッション誌を髣髴とさせる、ラフに自由に飛び出していくポートレイト × スナップの感じが今や懐かしい。2004年頃から自己流で写真を始め、2009年には新宿「Place M」で初の個展を開催しており、本作は20年にわたって撮られてきたシリーズだという。

ステートメントでは作者の文化人類学を学んできた視点と、人々の文化的なアイデンティティーと密接なファッションへの関心が強いことに触れており、確かに撮り方・撮られ方はファッション誌のそれなのだ。平板で透明な日常の中に、遊戯的に込められた演出。

一方で、写真における振る舞いと文化で見ると、スマホ以前の世界とは撮り手も被写体も身体性が大きく異なり、勿論現在の方が手元画面に心身が強くフレーミングされ圧縮されていて、身体のスマホ画面化、それが写真それ自体の構図、フォーマット性にも影響しているのではないか、等といった連想を催させられた。

3.風景と記憶/

◆荻野NAO之「10年の孤独」

「撮影」を担当。

風景を扱う写真家だが、風景のみを純粋に扱う作家はいなかった。荻野NAO之の場合は一見、普通の風景写真に見えるが、透明インクでレンチキュラーレンズが印刷されているため、見る角度、作品との距離感によって見えるものが変わっていく。

東日本大震災で傷を負った、被災100日後の東北沿岸部と、震災10年後に再来した時の風景とが重ね合わされている。

地震・大津波と、復興工事・巨大防潮堤との無言の対比。人間個々人、コミュニティの営みを根底からえぐり返して無に還すという意味では、両者にはもはや差はない。むしろ瓦礫の中に民の生活の痕跡や破片が多量見い出せる点で、自然災害のほうがまだ人間的なのかも知れないとすら思った。

本作はタイトルの通りガルシア・マルケス『百年の孤独』を引用していて、復興事業の是非や、地元民の暮らしから風景が奪われることの問題について社会的に問うというよりも、ある世界・街が変容したり、歴史の中ですっかり消滅してしまうことの「虚しさ」に対して文学的に思いを巡らすものだった。

震災と被災地と写真との関わり、いかにして語るかに文学が用いられるのは珍しい。

写真からは巨大事業による人工物の破壊力が伝わってきたが・・・

4.コンセプチュアル、理論/

◆中澤有基「Re[ ]De:ll」

「KG+プログラムディレクター」を担当。

最後に、コンセプチュアルな作品、理論・考察自体を作品化したものとして、中澤有基「Re[ ]De:ll」を紹介する。

他の写真家の作品と完全に別物で、展示スペース内にあるもののうち「写真」はどれなのか、「展示」はどれなのか・これで完成なのか(進捗はどこまで来ているのか?)、個々の作品と展示との区分けはどうなっているのか、といったことがメタに扱われている。言葉や概念の殻を割って中身を取り出し、並べ直す展示/作品であり、その問い直しである。

一般的な「写真」は平面プリントであり可算名詞的である。そして鑑賞では基本的に、写真の中に写されたものを見るし、平面プリントであるから見方は一方向からとなる。本作は展示ゾーンにイメージ(写真)だけでなくイメージの支持体(ボード等)、展示の支持体(ボード類を支える柱や土台等)、照明器具などが立体的に組み合わされ、観客は自由に出入り出来るため360度を超えて鑑賞可能となっている。「写真」―「作品」―「展示」を構成する建築的かつ美術館・美術市場の制度的な枠組みが、諸要素としては採用されつつ、立ち上げにおいて混線している。

ここに「鑑賞」行為が絡んでいく際に、どういう態度がとられ、本作のどこを「作品」とするかが鑑賞者個々人によって分化した状態で決定される/あるいは未決定に留め置かれたり放置される。

幸いにも物理的な構成要素それ自体は従前の「写真」と「展示」の名残を強く残すので、観客はそれらの名残を求めて構成要素を拾い上げ、自分の知っているそれらとの照合を行い、再構築を試みる。そして難問にぶち当たる。

「写真」がない。

ないのだ。代わりに写真によく似たイラスト的なイメージが木目のくっきりした板に直接プリントされている。その描画が鮮やかでイラスト的なので写真を精緻に模写した絵なのかと戸惑わされる。これらは写真データを元に施されたプリントである。半透明のプラスチック部材が重なって置かれているかと思うとやはりプリントされたイメージである。鴨の胸から上が四角い木板になっていて画像合成なのかと戸惑うがそれは逆にプリントされずに残された支持体=板そのものである。見知った「写真」がない、だが原理的に言えば全ては写真とも言える。

そして全ては展開中であり持続されている。「写真」あるいは「展示」は通常ならフィニッシュされた固定的なものが提示され、そこから動くことはないのだが、ここでは全てが「途中・途上」である印象を強く残す。剥き出しの鉄の棒は写真・展示のフレーム=矩形を成さずにいる。水平器は垂直に取り付けられたままとなっている。イメージと支持体は同一平面上に水平に並ぶことがない。

だが完成形への「途中」と見るよりもむしろ、平面性という矩形フレームを目指さず、「写真」が多次元へと拡張されることを企図して構造自体が動いているのだとすれば、見え方は更に変わっていく。従来の「写真」における「完成」形が、長らく矩形・平面への統治下に置くことであったところを、本作は平面と立体、支持体と支柱、イメージと部材とが混ざった状態、高エネルギー状態に置き、これら全体/部分を「写真」と見なすことで、その定義や意味を拡げようとしているのだ。

横田大輔のように平面プリントからスタートして物質的にプリントを積み上げたり化学反応を過剰に強いるのではなく、あるいはシャーロット・コットン「写真は魔術」で紹介される作品群が立体像・彫刻的な個体としての「作品」であるのとも違い、本作では空間内で物理・定義ともに諸構造を定常状態から縦横斜めにずらし、どこへどう拡張していくかを不確定な状態に仕向けている。盆栽を無重力空間で育てたらどういう形に伸長してしまうのか、出来上がったその異形のものを私達は盆栽や松と呼ぶことが可能なのか(きっとそう呼ばねばならない)、そういう思考の労作実験である。

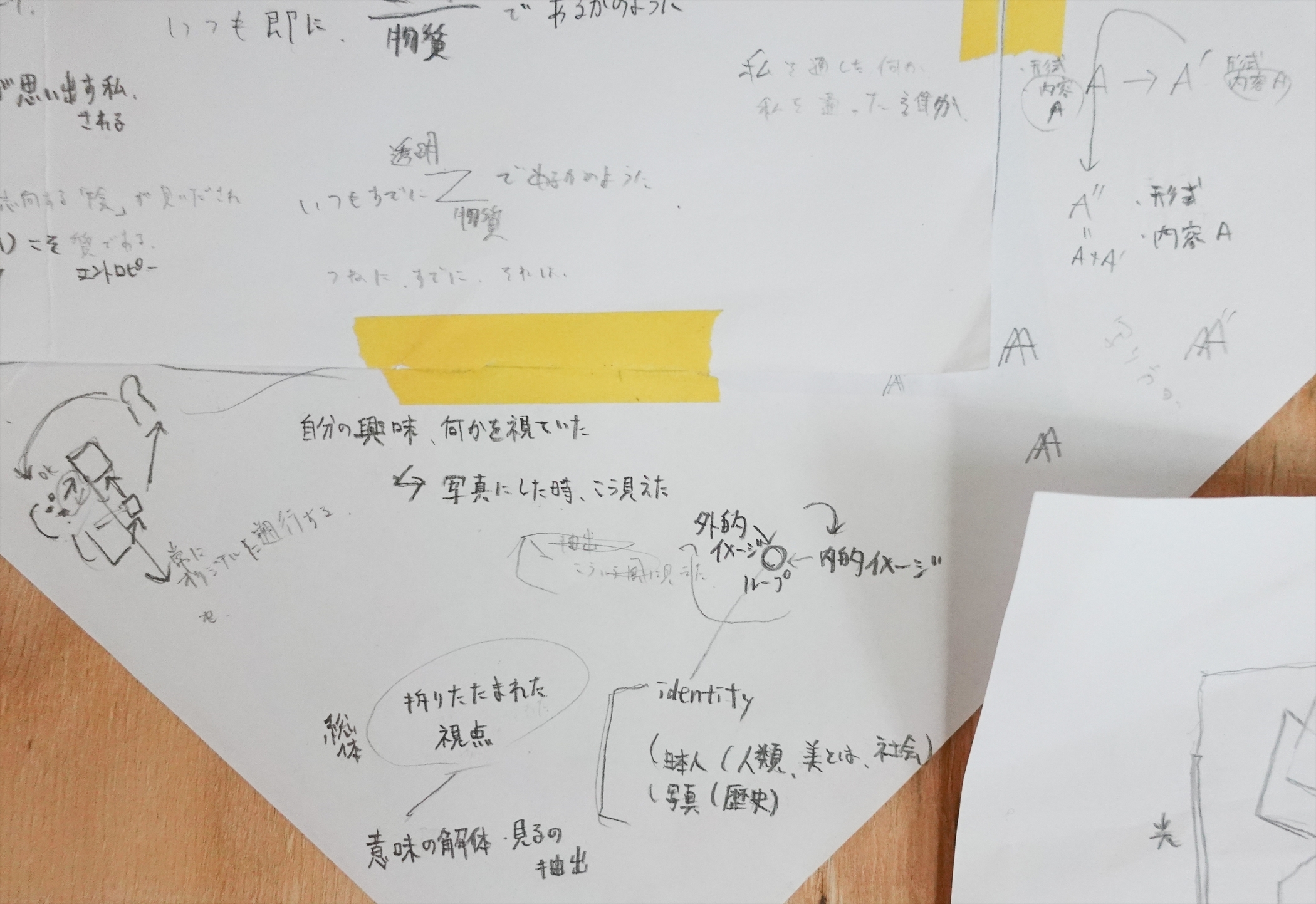

実際に、会期中に一部の要素が加えられた。本企画ではキュレーション上あまり好き勝手できないようになっていたようだが、壁面へのドローイングが追加されたり、ステートメントや手書きの構想メモが貼り出された。会場が自身がオーナーを務める「gallery Main」だったなら変成はもっと加速していただろう。変数に満ちている。

ここに私が書きつけた言葉もまた私という一個の点からの観測結果に過ぎず、私の現時点での語彙に左右されるため、観る人が変わりバックボーンが異なれば見えてくるもの・見出される「写真」、その拡張された姿はまた変容するだろう。そうした問い掛け、四則演算のキーをもたらすのが本作であると解する。

------------------------

…という7名の展示でした。

KYOTOGRAPHIEを支えているスタッフさん方の姿が見えて、良い企画でした。同じ「写真関係者」でも、ここまで違うのかと驚きが大きい。いいですね。拡張しましょう(※読んで薄々気付いてた方もおられると思いますが筆者は拡張主義者です)。

( ´ - ` )完。