「KG+SELECT 2024」レポ後編・残り5組やっていくぞ。

(何穎嘉、蔡昇達、アビシェーク・ラジャラーム・ケーデカル、劉星佑、宇佐美雅浩)

- ◆全体

- 3.民族・部族・人種のアイデンティティー、歴史

- 【A1】何穎嘉(Wing Ka Ho Jimmi)「So close and yet so far away」

- 【A4】蔡昇達(Tsai Sheng-Da)「へその緒が埋葬された場」

- 【A5】アビシェーク・ラジャラーム・ケーデカル(Abhishek Rajaram Khedekar)「タマシャ」

- 4.諸要素 × 人為的演出

- 【A8】劉星佑(Liu Hsing-Yu)「住所不明」

- 【A9】宇佐美雅浩「Manda-la」

◆全体

私のざっくりした補助線によって、参加アーティスト10組を4分類してレポする。前半は「1.自然・環境」「2.風景、記憶」の観点で当てはまる5組を紹介した。ただしこれは程度問題であって、特に「4.人為的演出」の要素を含む作家も相対的な強弱から1、2に振っている。

改めて今回の4分類を再掲しよう。

------------------------

1.自然・環境

【A3】柴田早理「Anthropocene Plastics」

【A10】サンティアゴ・エスコバル・ハラミージョ(Santiago Escobar-Jaramillo)

「The Fish Dies by Its Mouth」

2.風景、記憶

【A2】石川幸史「The changing same」

【A6】紀成道「陰と陽と」

【A7】ナム・ジェホン(Jae Hun Nam)「記憶の断片」

3.民族・部族・人種のアイデンティティー、歴史

【A1】何穎嘉(Wing Ka Ho Jimmi)「So close and yet so far away」

【A4】蔡昇達(Tsai Sheng-Da)「へその緒が埋葬された場」

【A5】アビシェーク・ラジャラーム・ケーデカル(Abhishek Rajaram Khedekar)「タマシャ」

4.諸要素 × 人為的演出

【A8】劉星佑(Liu Hsing-Yu)「住所不明」

【A9】宇佐美雅浩「Manda-la」

------------------------

どれもシリアスなテーマでドキュメンタリー性が高いので、ちゃんと追っていくのにはそれなりの労力が必要となる。KG本体プログラムと真逆すぎるだろこれ。。やっていきましょう。いくんや。

後半では残りの「3.民族・部族・人種のアイデンティティー、歴史」「4.諸要素 × 人為的演出」の計5組をレポしていく。いきましょう。

------------------------

3.民族・部族・人種のアイデンティティー、歴史

多様な参加者が日本国外からもノミネートされる「KG+SELECT」ならではのテーマ性として、民族・部族・人種のアイデンティティー、歴史性を問う作品が入ってくる。同じ日本人同士の、同質性の高いコミュニティ内で表現・コミュニケーションをしていると構造的に見落とされる部分である。よくあるテーマ設定としては、同じ日本人間で居住地域の違いに伴う暮らしや文化の差異(震災後の東北)を浮かび上がらせたり、あるいはマイノリティへの眼差しとして北海道―アイヌ人、沖縄、在日朝鮮人、その逆に日本からブラジル、ハワイなどへ入植した人達、北朝鮮への帰還事業で向こうへ渡った人達などが題材に選ばれうる。

ここでは日本から近くて遠く、遠いようで近い位置にある、香港、台湾、インドの話題がテーマとして上がっている。

【A1】何穎嘉(Wing Ka Ho Jimmi)「So close and yet so far away」

作者は英国在住の香港人だが、「中国南部の小さな都市に生まれ、家庭の事情で二つの都市を行き来し」てきたとある。中国生まれながら香港にも幼少期から部分的にルーツを持ち、更に後に英国へ在住したということだろうか。であれば、作者は中国本土側と香港側の2つの国家感/国民感情を有している、ボーダレスな主体ということになる。

香港自体が歴史的・文化的にイギリスと中国の混ざり合った独特の都市(行政区)であり、1997年に中国へ返還されてから一国二制度の下で運営されてきたものの、2014年の雨傘運動、2019年の民主化運動とその弾圧ー失敗以降、中国の支配が強まったことで決定的に英国(西欧的民主主義国家)とは別の都市と化してしまった。香港独自の文化的背景もあるので、完全に中国と一体化しているとは言い難いとはいえ、しかし「香港人」のアイデンティティーを守りたい人ほど、作者のように国外へと逃れ出てしまった可能性は高いだろう。

そうした特定の立場には純粋帰属できない、複数性を孕んだアイデンティティーから本作のグレーな写真は撮られているように感じられる。が、グレーは政治的・国家的中立性を訴えるためというより、ましてやモノクロ写真の美的な面を語るためにではなく、ここではむしろ陰鬱さや閉塞感をも感じさせる。灰色に塞がれた風景。大学、公道、空港を占拠までした連日の抗議活動にもかかわらず、民主化運動は徹底的に抑え込まれた。香港の司法も警察も言論も、全てが中国の力の下に制圧された。あれ以上の規模の抵抗は現状どう考えても望めない。この灰色は永遠のようにも感じられてくる。

ガスマスクを着用し目を閉じた人物のポートレイトは、諦念か、祈りか、過去を想起する姿か。

民主化運動の終焉後、多くの香港人が海外へ移住したという。本作は移住後の人達が渡った先でいかにアイデンティティーを形成しているかについても言及されていた(抱き合う男女や子供と母親のポートレイトあたりが該当するだろう)ようだが、構成がフラットなためセクションの切り替わり、セクション別のメッセージに気付くことが難しかった。それだけ香港の話は中国からの覇権的支配を直撃で受けている現状が強くあり、周辺国・日本に住む人間としては、香港の民主化運動の一件は深いトラウマとして残っていることを実感させられた。

【A4】蔡昇達(Tsai Sheng-Da)「へその緒が埋葬された場」

台湾もまた中国の覇権主義の脅威に曝されているが、時代をもう一つ遡ると台湾原住民の存在に行き当たる。台湾の民族構成のうち大部分(98%)が漢民族で、残り(2%)の少数部族が「原住民族」であるという基礎的な構造がある。

もう少し詳しく見ていくとまず大きく4つの民族グループ(ホーロー人、客家人、外省人、原住民族)に分けられるようだ。

このうちホーロー人(福老人)、客家人、外省人が中国から渡ってきた人たちで、ホーロー人と客家人は16世紀(清朝の頃あたり)~1945年終戦までの間に移住してきた中国人、外省人が1945年戦後に渡って来た中国人を指す。

このあたりの話は以下サイトに詳しい。

本作が特集する「ブヌン族」は、十種類いる原住民族の一族で、標高1000~2200mの高山帯に居住していた。1930年代の日本による植民地支配によって1000mより低い山麓へ移住させられたが、戦後も元の地域へ戻ることは困難となっている。

かつては焼畑農業と狩猟によって生活していたが、日本統治下で水耕農業へ転換させられ、狩猟も制限されたという。

本作は前提となる知識が色々と必要なので参考サイトを挙げておく。

写真では山の中で生活をするブヌン族の姿が写されていて、その生活を山や川が包み込んでいることが分かる。自然のスケールが大きい。忘れがちだが台湾は山深い島国で、全体の面積は九州よりやや小さいぐらいだが国土の3分の2が高山や林地、標高3000m超の山が約200座あり、最高峰の「玉山」は3952mにも達する(富士山で3776m)。こうして調べながら書いていても規模が実感できないでいるが、「自然」の規模が非常に大きいことが分かる。屋久島をもっと広大にした感じなのか?

日本が一度支配していた国、その後、親日的な観光地として親しまれてきた国、そして今、中国が支配圧を絶え間なく強めている国。そうした政治と経済の力のうねりの波間に、こうした元々住んでいた部族の生活があることを思い起こさせる作品だった。

【A5】アビシェーク・ラジャラーム・ケーデカル(Abhishek Rajaram Khedekar)「タマシャ」

インドの話で、Web検索でもうまく情報が得られない(KG+SELECTでの本作のステートメントWeb記事ばかりがヒットする)のだが、まとめてみるとタイトルの「タマシャ」とは、ダンスや音楽を複合させたパフォーマンスの民族舞踊のことで、1800年代から演じられてきたようだ。

タマシャの興行を行っているのが、インドのマハシュトラ州全体で遊牧生活を送る「Lokkalawant(ロッカラワント)」と称される100人規模のファミリー(一座、のようなものか)で、作者は2016年に6ヶ月かけて一座の旅に密着し、本作を制作した。

「TAMASHA(タマシャ)」という言葉はやや広い意味を持ち、ショーやエンターテイメントを意味したり、この民族舞踊とは関係のない映画のタイトルであったりもする。英語版wikipediaでは「2002 年には約 10,000 人のアーティストからなる 450 のタマシャ一座があった」と記述があり、作者が取材したのはその中の一つだろう。

日本で言うところ文楽や神楽のようなものだろうか?と想像してみるが、根本的な前提が全く異なる。タマシャを演じるグループは、ヒンドゥー教のカースト制度における4階級の更に下、「不可触民(ダリット)」に属する人々によって担われている。つまり「KG」出展中であり昨年度「KG+SELECT」グランプリ獲得者であるジャイシング・ナゲシュワランとテーマ性を同じくする(写真家自身がそうであるか否かという違いはあるが)。

日本からは縁遠く感じるインドだが、こうした作品展示が「アジア」(南アジア)として日本と接続性を持って触れる機会となるのは有難く思う。

本作の特徴は、昔の記録的な白黒写真と、現在の演出めいたカラー写真の組み合わせから構成されている。うち後者は現実のドキュメンタリーと、身体言語的な暗喩に富んだカットの2系統から成る。このあたりはサンティアゴ・エスコバル・ハラミージョ「The Fish Dies by Its Mouth」と似た構造だ。

4.諸要素 × 人為的演出

最後に、作品・展示内における人為的演出のウェイトが高い作品を挙げる。どの作品も直線的で一方向だけからの事実認定とならぬよう、少なからず演出が加えられていて、特に展示空間の編集にあたっては、異なる時代や場所を織り交ぜて多義性を持たせたり、ドキュメンタリー作品+αの部分をいかに盛り込むかでそれぞれ工夫がなされている。

中でもここで取り上げる2組の作品は、写真を撮る時点から演出の要素が強く入り込んでいることが特徴的で、つまり写真それ自体は、個人のアイデンティティーの訴求や探求、社会問題への言及をしていながらも、表現のメタな部分には演出が組み込まれているため、表現の幅が思わぬ広さを獲得しているのだった。

【A8】劉星佑(Liu Hsing-Yu)「住所不明」

今年度「KG+SELECT」AWARDでグランプリを受賞した作品である。本作の受賞は個人的にも周りの人の意見でも「納得」だった。なぜかというと現代アート的な変化球を織り交ぜ、始球式の暴投ばりに何処に投げているのか分からないフリも含めながらのドキュメンタリーフォトの直球的な使命を果たしていたからで、しかし性的マイノリティ(男性同性愛者)の当事者性と、台湾における日本の植民地支配の歴史について、どちらも被害者色を抑えつつ複合的に訴えていて巧妙だった。反省しろ謝罪しろ我々を認知せよ、と声高に訴えるのではなく、イシューを重ねてオーバーレイ化し(鑑賞者を直接刺さない)、作家の同性婚には反対するが作品のための女装には理解を示したという父親(妻=母親と衣装を取り換えた各種の2ショット写真)の味わいを以ってして本作は「理解不能で、断絶はあっても、よく分からないながらに距離を埋め合わせることは可能である」と実践的に証明し分からせてくれる力があったのだ。良かった。謎の達成感と謎の未達が溢れている。最初登ろうとしていたのと似てるけど別の山に登頂したような。それが、素晴らしい。

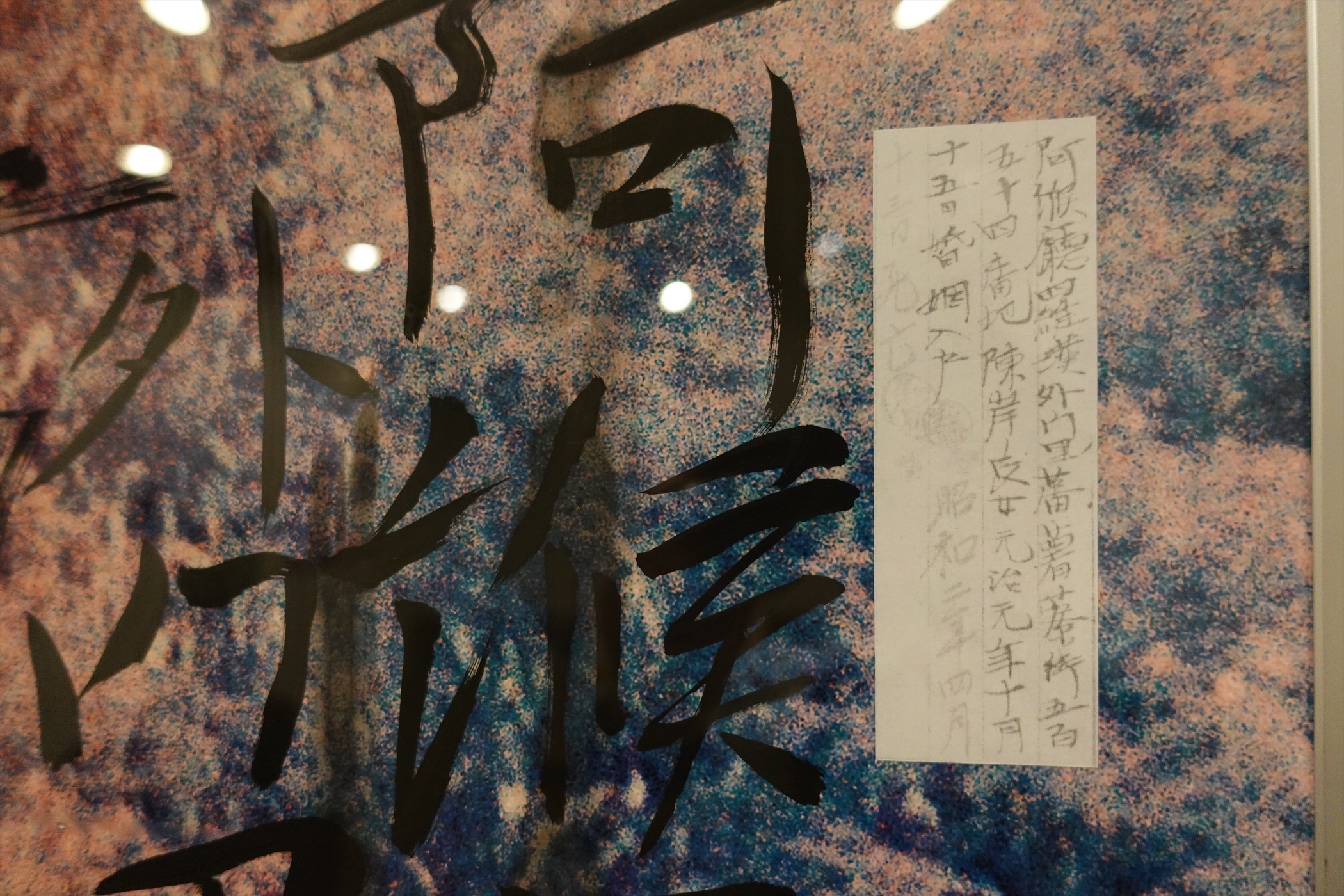

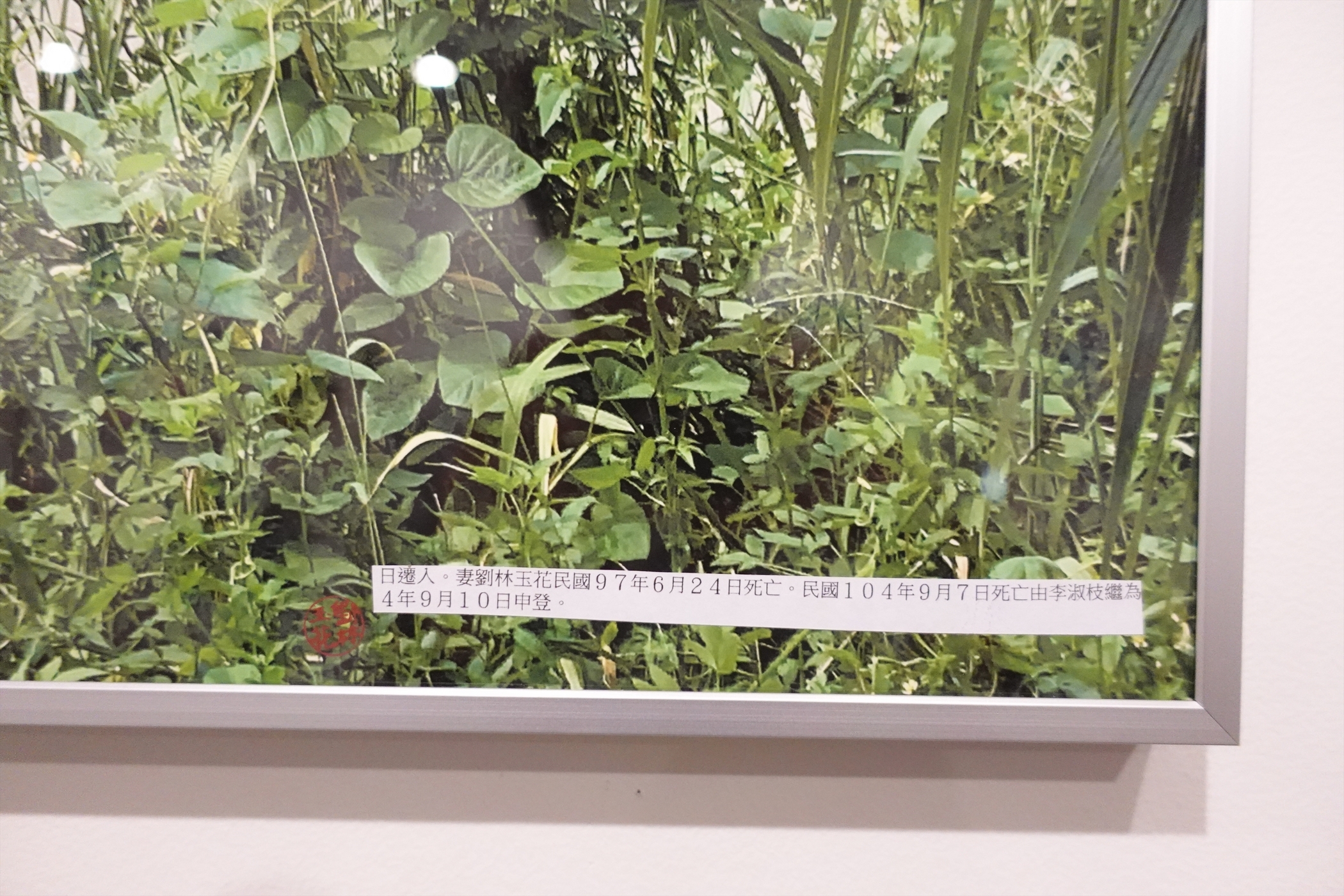

日本の植民地統治時代の被支配の歴史も同様で、当時定められて刻まれた戸籍の印刷、手写し、書画を写真にオーバーレイさせていく行為において、台湾人である作者は「日本」の支配の歴史を否定していない。歴史として台湾人のアイデンティティーの基底部として「日本」の統治があることを複合的に提示はするが被害者を叫ばない、キャンセルなきオーバーレイと複素性によって、自分達のアイデンティティーが純粋に一元化できないものであることを提示するのみだ。国家・民族アイデンティティーについての取り扱い方は、性別・性愛について一元化された純粋性から語ることの不可能性と対になっていて、両者の衝突点にして止揚のポイントとなっているのが、完璧に女装してみせた作者の父親なのである(その隣で淡々と笑みを浮かべて見せる男装・夫の姿をした妻=作者の母、も相当に良い役回りを果たしている)。この複合的にして実に直截でユーモラスな在り様が、本作を他の追随を許さない構造を持った作品にしている。

本作は情報、歴史、状況をオーバーレイしてゆく軽さと多重性が特徴的で、写真の上に文字・書画を重ね、それらが戸籍―日本の植民地統治時代と現在の自己アイデンティティーと結婚制度(台湾は2019年にアジアで初めて同性婚を合法化した)を重ねることとなる。

机上には作者とパートナーと思わしき人物の証明写真、作者の父母(の性別/服装を取り替えた)結婚の写真、茶碗の欠片、ハンコが散りばめられ、新旧の婚姻制度の解体と再構築が見られる。これらは「台湾で同性婚が合法化されたことを劉家の先祖たちに伝える、結婚式の招待状のようなものである」という。

メディウムと支持体の関係が軽々と移ろい固定化されないところが本作の見事な点で、写真は主役となったり書画や戸籍の支持体ともなる。写真が指し示す時代、場面も、性別を取り換えた父母のカットは古めかしく色褪せていて全てが演出であり、まさに先祖へ向けて同性婚が認められたことを伝えるための、過去へと遡上する写真となっていて写真の仕組みとしては本末転倒の逆転を来されている。

こうしたメタレベルでの演出・操作が高い評価を受けた一因でもあるだろう。全く賛成である。

【A9】宇佐美雅浩「Manda-la」

とても久しぶりに宇佐美雅浩の作品に再会できて嬉しかった。横浜トリエンナーレと同時期に開催されていた「黄金町バザール2017」でこの大掛かりな演出写真作品に出くわして困惑しつつ感嘆したのが記憶に残っている(残念ながらブログには残していなかった)。浅田政志の家族を動員した演出作品を遥かに上回る、俯瞰の画面に写された膨大な数の登場人物、その全てが宗教絵画のように配置された、演出の下で律された存在という写真だった。一切の合成等の画像操作を行わない、生撮影である。

本展示は2017年・キプロスと、2023年・明治神宮外苑の作品を軸に展開されている。どちらも制作手法は従前と変わらず、地元の人物を多数動員して演技と配置によってその土地が宿す問題・状況を表象する。

キプロスは1974年、トルコ軍のクーデターによって南北に分断され、国連の監視の下で境界線グリーンラインが今も引かれている(南:ギリシャ系住民の住む「キプロス共和国」 / 北:トルコ系住民によって「北キプロス・トルコ共和国」として独立を宣言、トルコのみ承認。)。

民族、宗教とも異なり今なお国境を行き来するにはパスポートが必要である。作者は将来、平和な一つの国になることをイメージして両国の国民に集まってもらい撮影を行った。

画面全体はまさに「曼陀羅」、全てが作り込まれた構成であり意味と示唆に富んでいる。全体を見ても平和や対立、国境といった意味があり、画面内の細部の何処を見てもまた各パートが服装やポーズ、配置、物品などにおいて暗喩に富んでおり入れ子構造が続いていく。展示で与えられた情報では非常に限られているが、偶然作家本人が説明しているところに出くわした際、細部の作り込みと含意とその場で偶然起きたことについて語っており、意味が連綿と入れ子構造になっていることを知った。

なお猫は国境を素通りできる存在として別カットでスナップ撮影されている。演出写真をアート的に作ることも重要なのだが、最も重視していたのは力によって敷かれた「国境」「分断」という暴力と、その無化のための実践的考察についてなのである。

明治神宮外苑を舞台/テーマとした作品では、公道の横断歩道上で左右に分かれてラグビー的な対立構造が描かれている。左はアスリートや市民、右は武装した暴力的なシステムの役人。

神宮外苑の木を1000本切り倒して高層ビルを建てる、神宮球場とラグビー場を建て替える、本来は非常に厳しい建築規制に守られた一帯で、都民の民意を問うことなくディベロッパーと都の再開発計画が進んでいたことが明るみに出、反対運動が湧き起こったのはもう1年前になる。坂本龍一というアイコン的存在がいなければそれもすっかり忘れ去っていたかもしれない。

問題が大きくなったので都も後付け的に「質問・疑問に答える」姿勢を出し、事業の主体を「宗教法人明治神宮、独立行政法人日本スポーツ振興センター、伊藤忠商事株式会社、三井不動産株式会社」と明記しつつ、2023年9月に小池都知事が事業者に樹木保全の具体策を示すように指示し、樹木伐採は一時見送りとなっている。しかし実際にはなし崩し的に進められる恐れがあったことには変わりなく、本作はそのことを有耶無耶にはしまいとする強い意志と皮肉が込められている。

『ハーバード大学の政治学者エリカ・チェノウェスによれば3.5%の人々が立ち上がることで社会は変わる。』と壁に貼り出している通り、大掛かりなデモ行進などの運動を行う以外の方法として、作者は作品制作によって声を上げた。

作者のスタンス及び神宮外苑再開発問題については以下サイトが参考になる。

www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

この作品、横断歩道の信号が青に変わった1分ほどの間で一気呵成にフォーメーションを整えて撮影した、完全にゲリラ的な制作であったという。計画的な演出的配置=絵画的な要素を備えていると同時に、強く未知数の不確定な事態を孕んだ非常に写真的な作品である。

------------------------

以上で「KG+SELECT」写真家全10組のレポであった。

鑑賞時には、政治的、社会的なドキュメンタリー系の作品へ寄り過ぎていて正直しんどいと感じ、もっと表象・表現に特化した作品も評価されるべきと感じたが、こうして後から深入りしながら調べて顧みた際には、現代社会情勢の良い振り返りになったりし、そのうえ、しっかりとアート表現・現代写真的な表現技法もしっかり組み込まれている。なので、これはこれで正しいかもしれないなどと思ってしまう。悩ましいところだ。

だが「社会的・政治的テーマであれば評価される」との逆算から皆がそればかりをやるようになり、デジタルや3D技術、AI技術や表象に関する部分が度外視され放置されぺんぺん草が生えるようになってしまうと、その科学的・表象的な空洞化はまた問題となる。まあバランスよくラディカルに、なんかこううまいことなんとかなってほしいですね。

( ´ - ` ) 完。