家族や記憶との繋がりをテーマ化した写真集の作家を輩出している「Reminders Photography Stronghold」からまた1人、鈴木萌が京都で個展を行った。

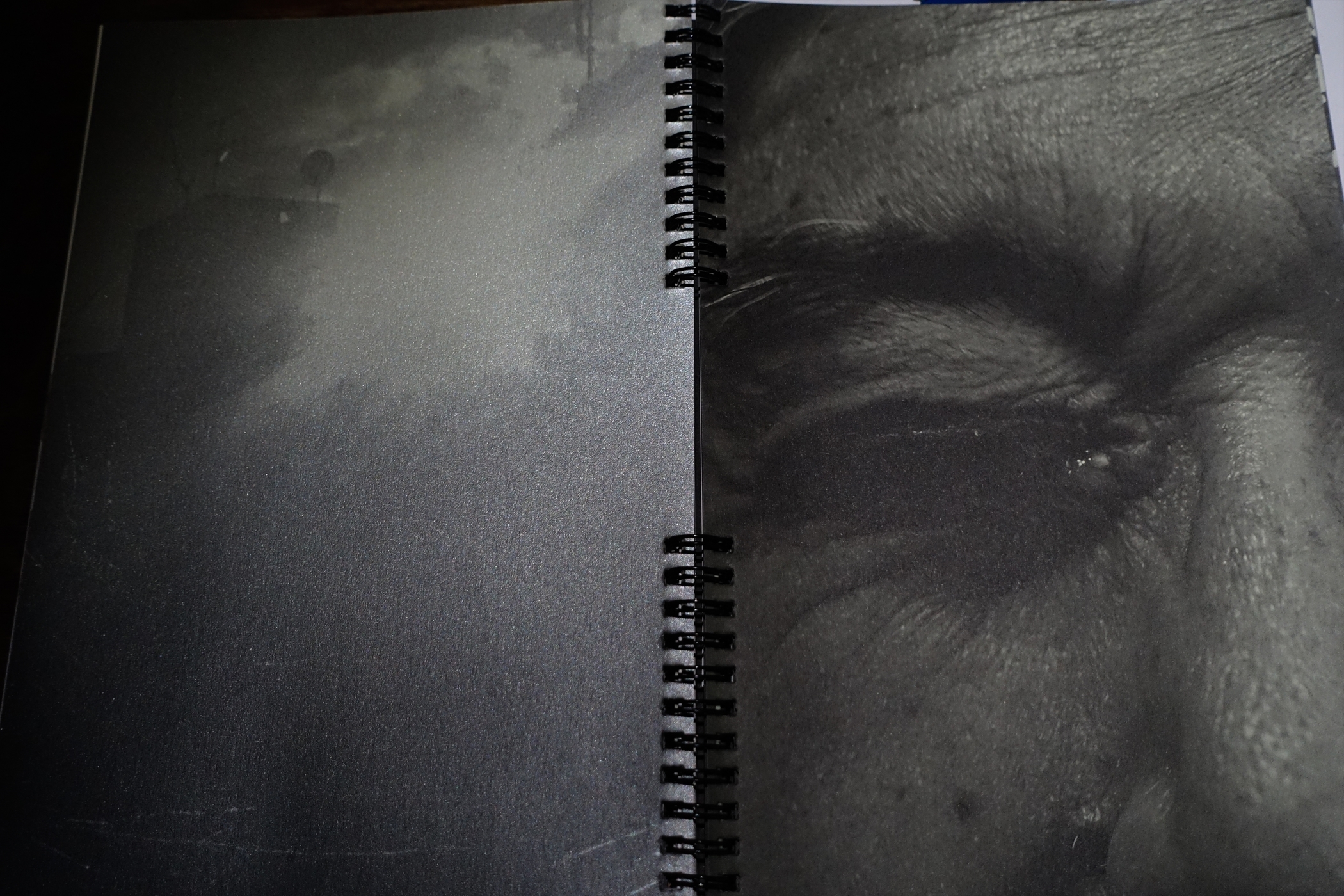

緑内障によって光を、視界を失ってゆく父親の人生と視界を表した作品。同テーマの前作では「穴」によって視野欠損を表現していたが、今作では純粋に闇の総量で挑んでいる。父親の視座、娘/作者の視座、そして写真の視座が織り交ざり、写真集が編まれている。

【会期】R4.8/13-21

タイトル「底翳」(そこひ)は眼球内の疾患の総称で、江戸時代から使われてきた言葉である。作者の父親は16年前に「青底翳」、つまり緑内障の診断を受け、点眼薬での治療だけでなく手術も受けたがうまく改善しなかったらしく、今なお視野は日々失われているという。緑内障は原因が分からず、治療法はあれど障害を受けた視神経が元に戻ることはなく、つまり失われた視界は元に戻らない。

展示会場は2階建ての京町家を改造した展示空間で、同じ作品ながら1階は過去の写真集、2階は今年新たに制作した写真集をテーマとしている。

◆1階:「底翳」2020年10月・アーティストブック版

1階は前作:2020年10月にリリースした写真集(アーティストブック版)の内容を踏襲している。40部限定のため既に売り切れとのこと。

下記リンクから作品コンセプトと写真集の中身が確認できる。

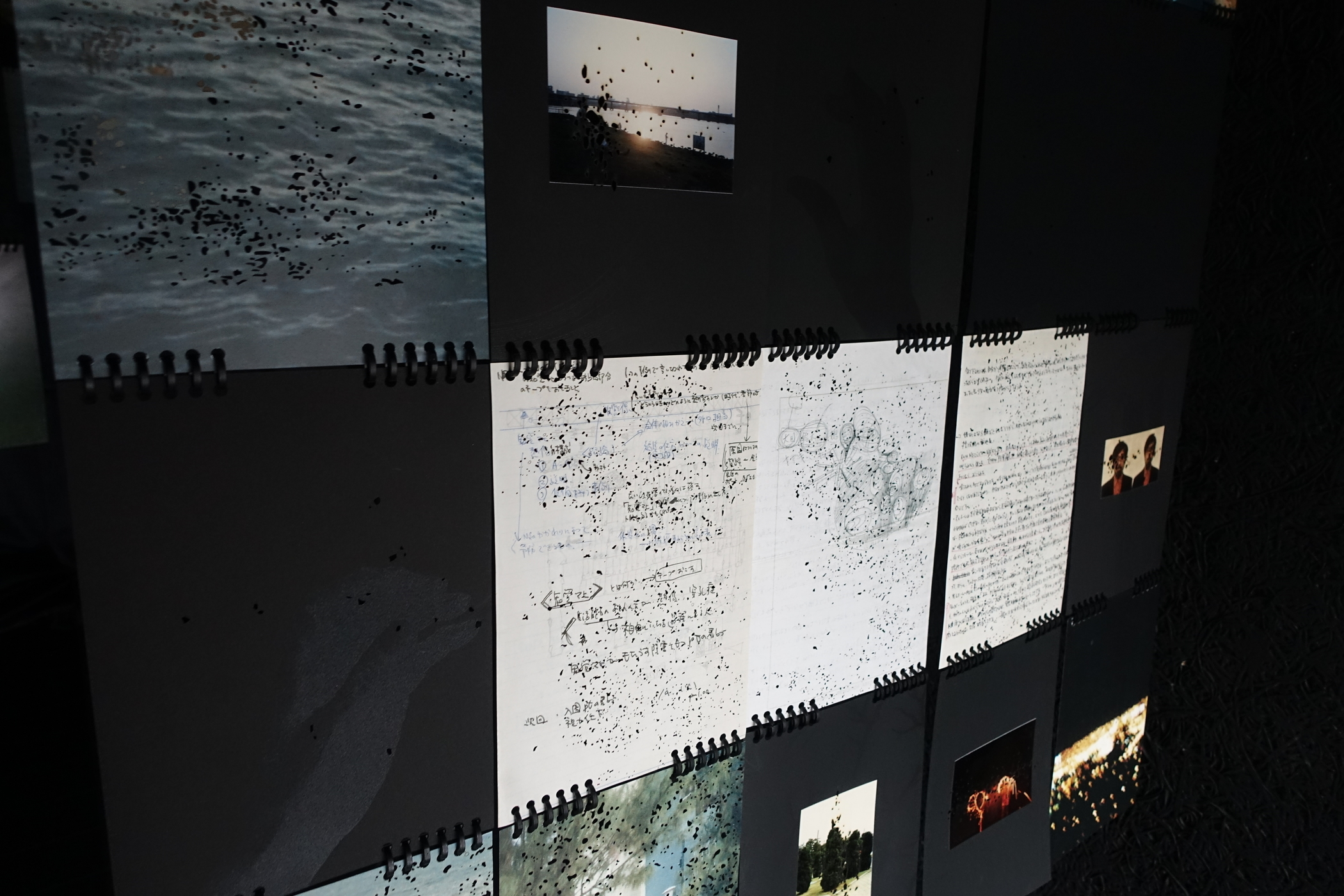

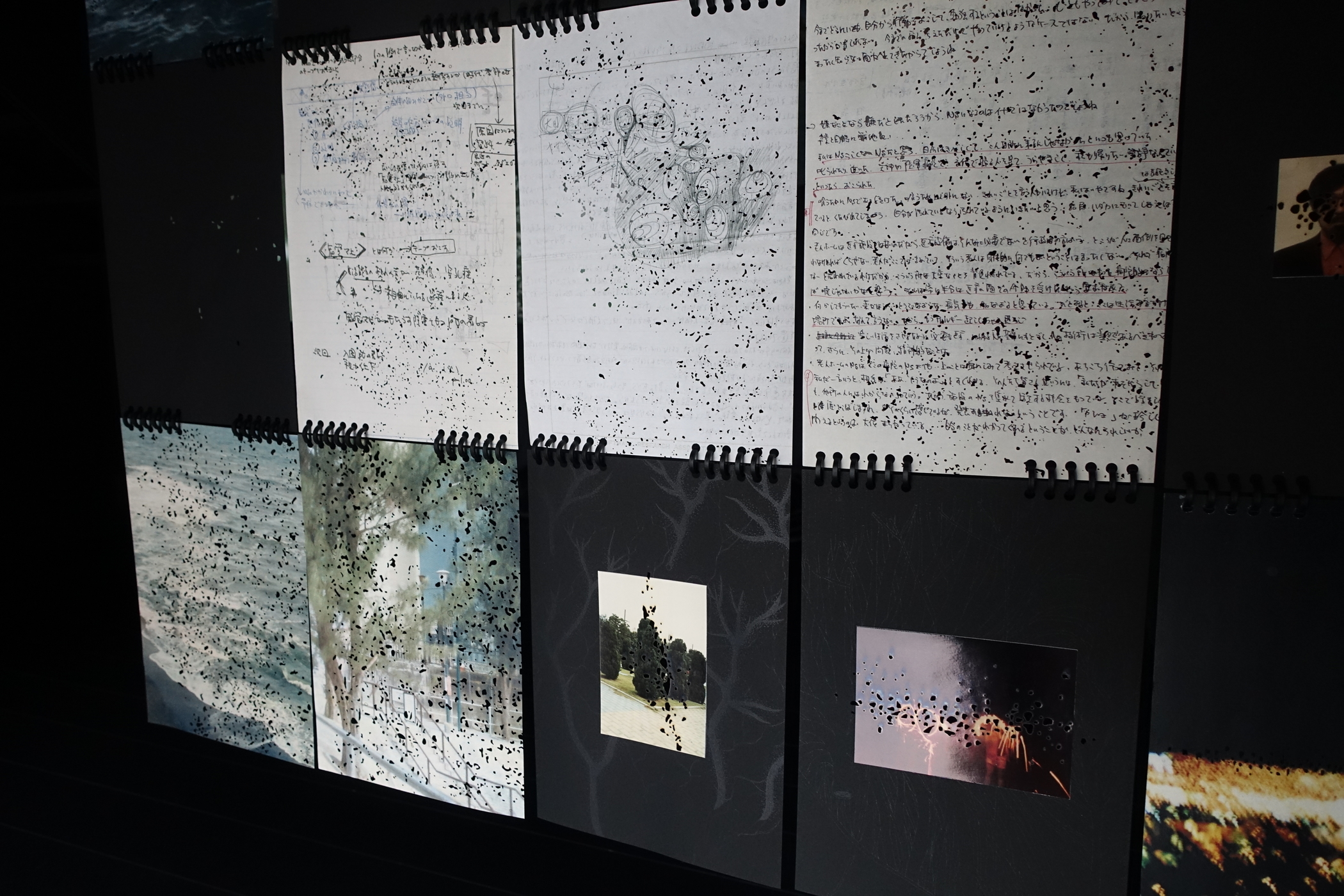

会場の大きな窓から光が射し込む。光が写真やノートを照らす。表からは穴が像を穿っていて情報を読み取らせない。裏側に回り込むと無数に開いた穴は、暗闇を突き抜ける光となっている。「穴」は、絶望なのか。それとも。

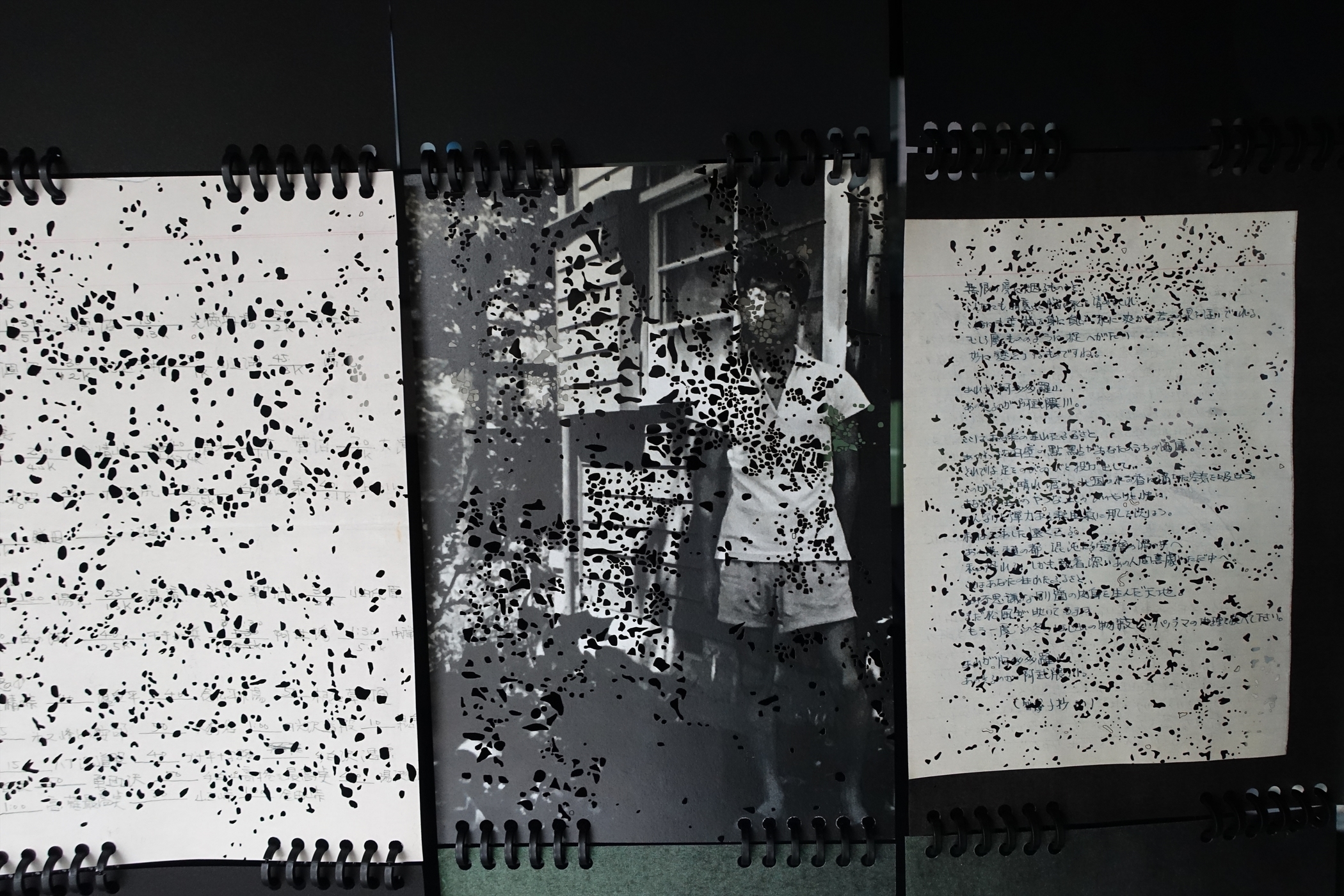

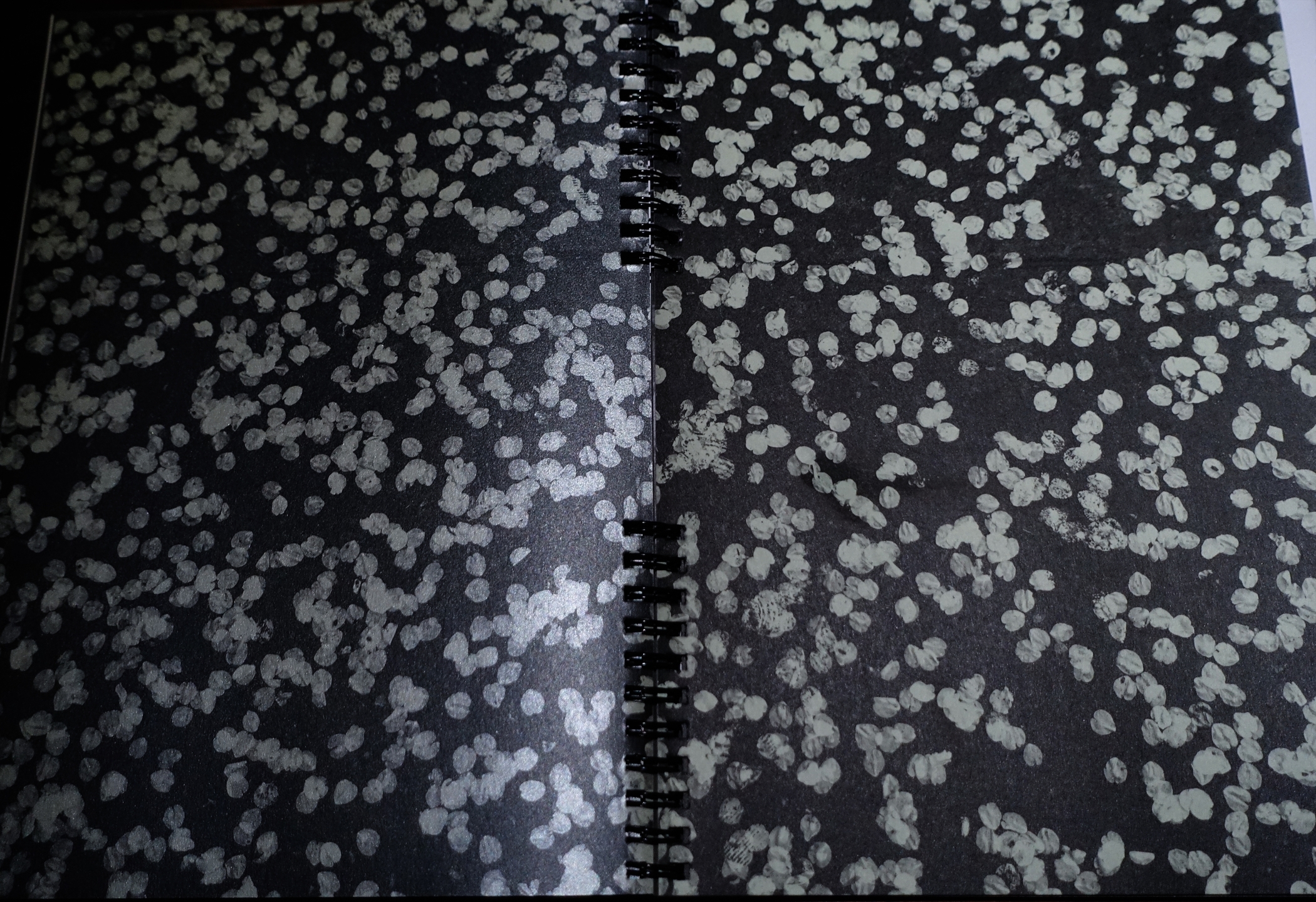

展示されている写真は、まさにこの写真集のページを縦横に連ねている。無数の微細な穴によって、父親の視野狭窄・失われる視界を表現しているのが最大の特徴だ。所定の位置を登録してレーザーで撃ち抜き、微細な穴を大量に開けている。写真という映像表現のコンテンツなのに穴だらけで像が見えない有様は迫力がある。

これらは「KYOTOGRAPHIE」サテライトプログラム「KG+SELECT 2021」で展示された作品である。展示形式は大きく異なり、「KG+SELECT」では「底翳」の視野欠損を体感できるよう、観客は穴の開いた箱に入り込んで、写真を張り出した会場を見渡すインスタレーション的な構成となっていた。本展示では「穴」を活かしつつ写真集各ページ自体を空間に展開している。

実際の緑内障における視野欠損の症状は、視界の中に見えない部分が徐々に拡大していくもので、本作のように無数の細かい「穴」が散らばり蝕むものではないようだ。が、今この目で見えているものが「穴」でボロボロに欠けている表現は非常に切実で、真に迫る説得力があった。

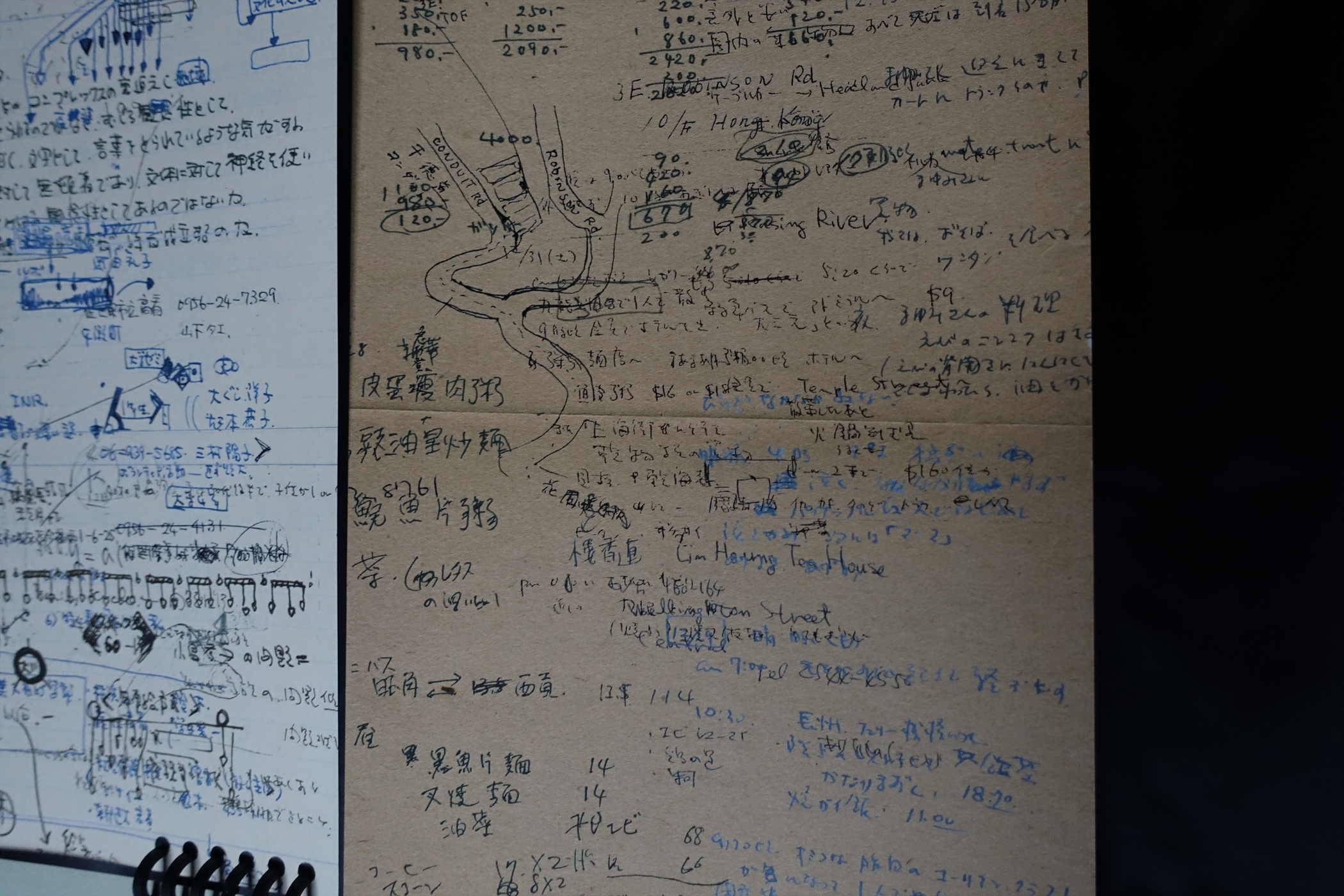

「穴」は現在の光景だけではなく、過去に父親が書き留め、撮り溜めてきた膨大な記録にも及んでいる。直筆のノート、若き父親の写真を侵食する穴は、今まで残してきた記録を読んで振り返り、そしてこれからを記録する「眼」が利かなくなってゆく事態を表している。

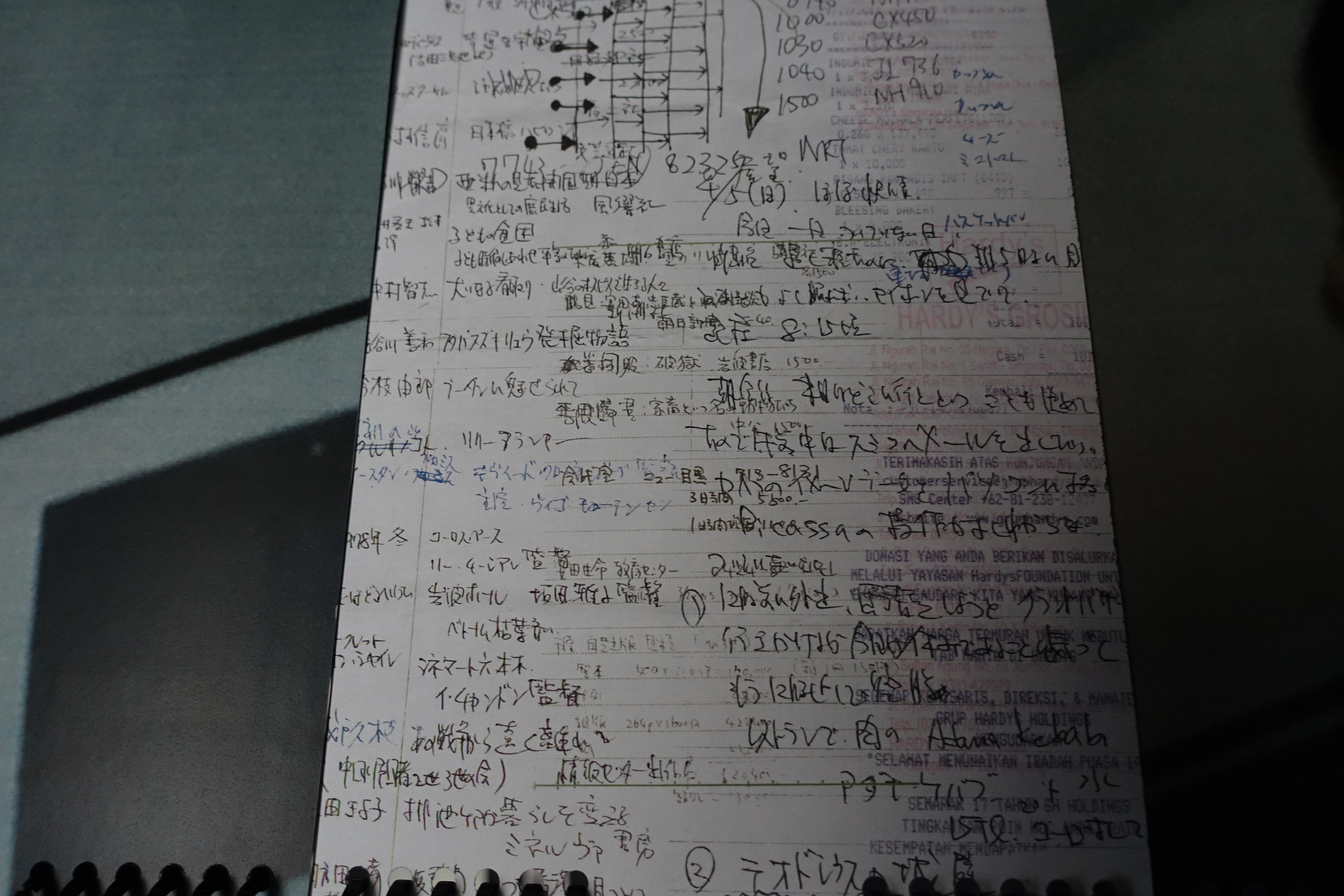

父親手書きのノート(複写)が面白くて、これを読んでいると幾らでも時間が経つ。事実や情報をひたすら書き留めてあって、たまに随想や日記めいたメモもあるが、旅行先?の地名と距離と所要時間らしきものが並んでいたり、書籍や映画のタイトル、俳優や監督名だったり、看取りや看護学に関することなど、脈絡があるようで無いのが面白い。編集者として仕事で関わったのだろうか。

視界を失うとは、生活が不自由になるというだけでなく、人生や人格の一部としての個人アーカイブにアクセスできなくなり、パーソナルそのものとしての情報から遮断されることでもあると改めて感じた。恐ろしい話だ。

穴の開いていない、闇と光が混濁するページ群もあった。穴の印象が強すぎて忘れていた。なお、次に2階で展開される新装版の写真集(フランスの出版社・Chose Commune版)では、こうした穴の無いページのみで構成されるようになる。

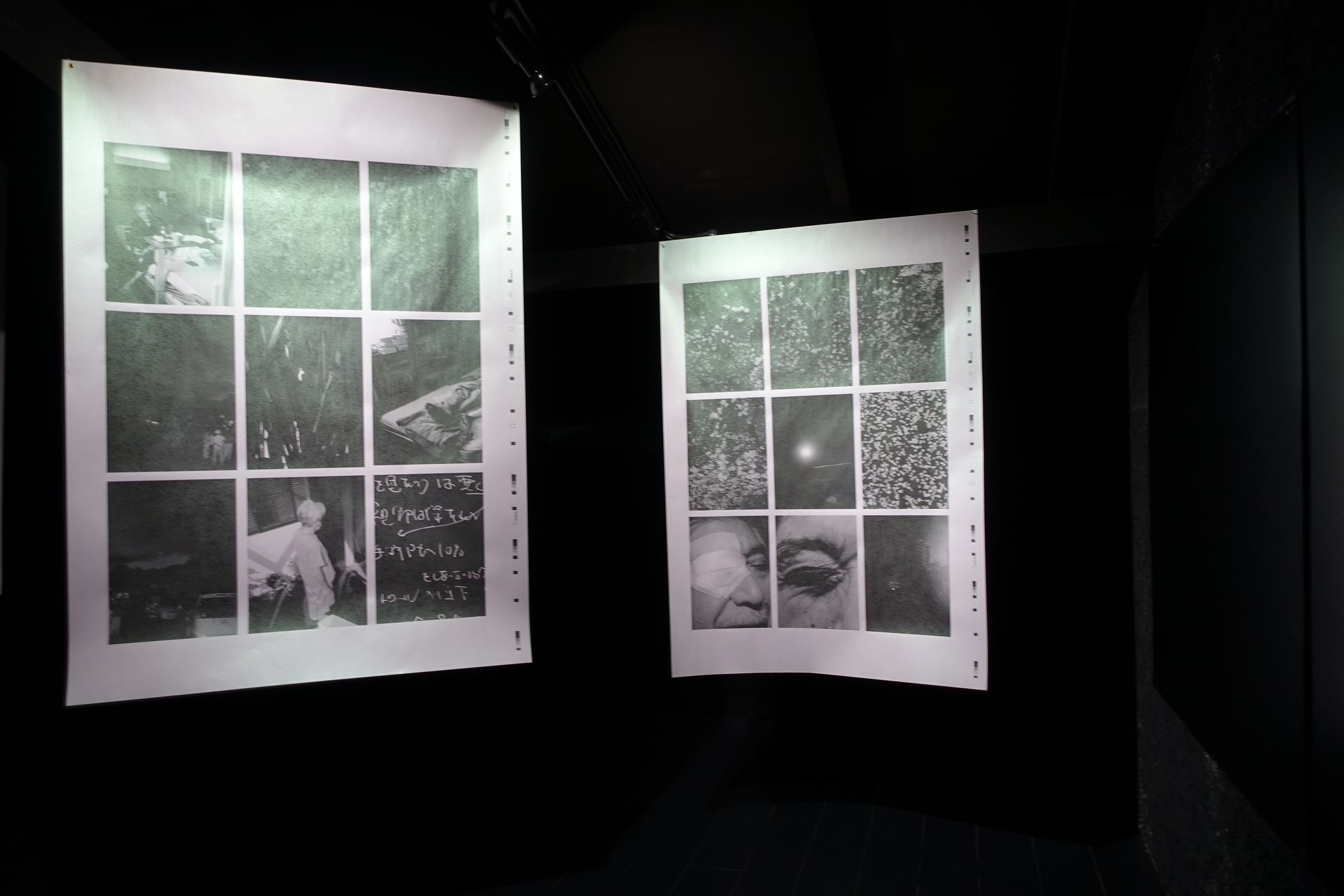

1階会場の奥は黒いカーテンで間仕切られたスペースがあり、暗がりのなかで写真の像に光が投影される。

前回「KG+SELECT」展示とは「穴」を巡る構造が逆になっており、「穴」は視野欠損を意味するものから、闇に沈んだ視界を照らし出す「光」となっている。先述のように1階の展示自体が「穴」を巡る裏表・二義性を表していて、太陽の射している方向から見れば「穴」は闇・欠損だが、逆側:作品の裏に回り込んで見れば「穴」は「光」そのものである。

欠損の闇が、光でもあるという矛盾した性質の重ね合わせとなっていることは興味深い。外界や情報へのアクセスを奪われても、記憶の内面に灯るイメージは消えない、という意味にも解釈できた。

◆2階:「底翳」2022年7月・Chose Commune版

2階も同じ作品「底翳」なのだが、先述の通り、この2022年7月にフランスの出版社・Chose Communeから刊行された写真集の内容を展示している。

まるで編集作業室である。刷り上がった紙が天井から垂れ下がり、机と椅子、机上には1冊の写真集。小部屋も試し刷りで溢れている。

1階・2階と合わせて、写真集の生成工程自体を作品化している。いや、1階よりも2階の方がより「写真集」が刷り上がって生成されてくる過程を強く押し出している。

観客が見るのは1枚1枚の完成された「写真」作品ではなく、「写真集」へと編まれてゆく動態である。複数の写真が均質に扱われ、集合体として繋がりを持たされてゆくフォームの形成過程であって、意味や情感はまだそこに宿っていない。作家がこれから何を試みようかという選択と集中、決断のひとときを切り出し、見ての通り宙吊りとしている。

本作の主体が「写真集」であること、「Reminders Photography Stronghold」の活動信念そのものを展示で表現しているかのようだ。この展示構造は前回の高木佑輔「SPIN」展と同じである。まさに写真集創作の牙城(stronghold)。写真は入れ代わり立ち代わり隊列を組み、再編され、より強く深い「語り」を獲得するまで鍛え上げられる。

そして個々の写真とは、写真集で向き合うことになる。

◆写真集・Chose Commune版の中身

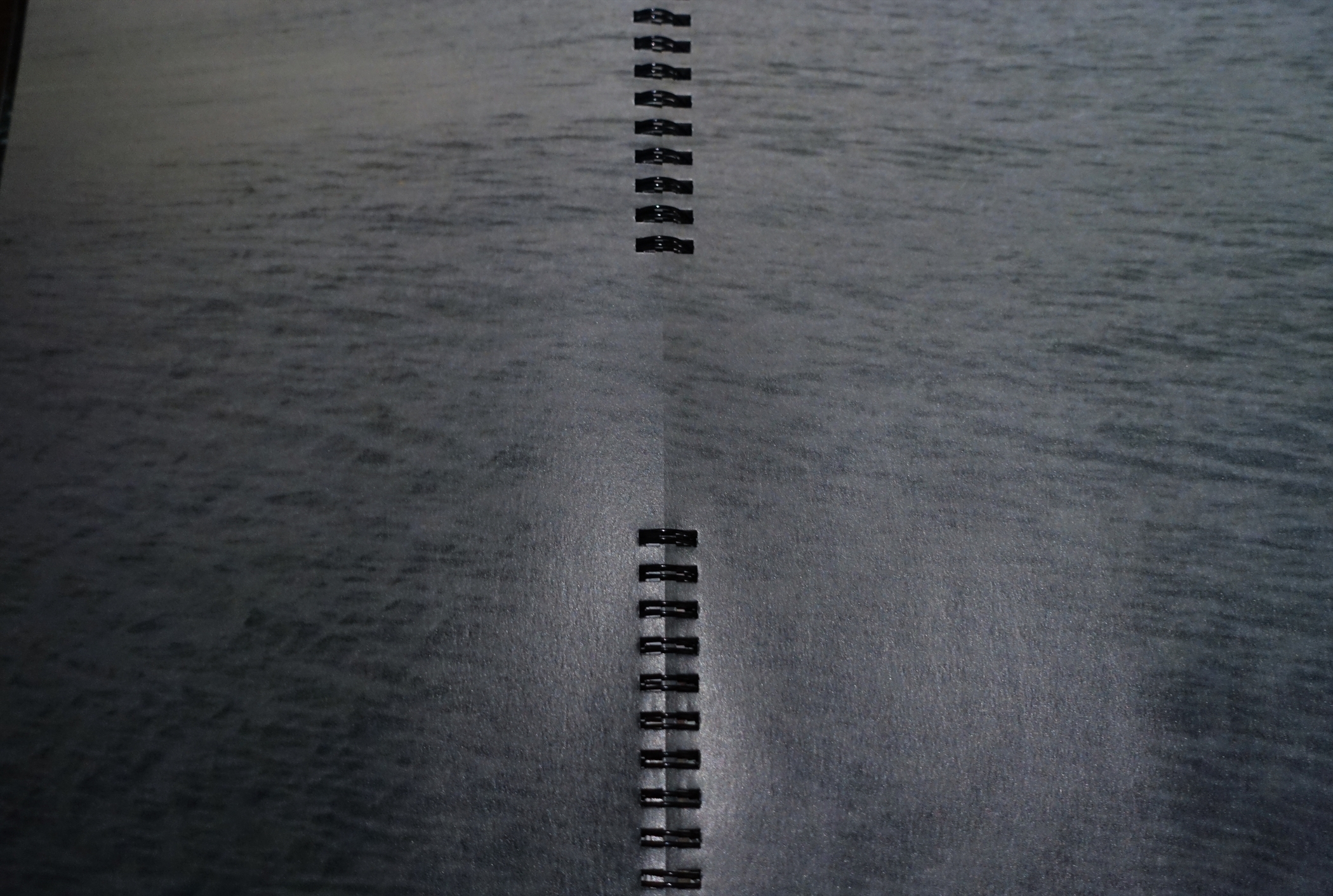

この「Chose Commune版」は、1階で見た2年前の「アーティストブック版」と違い、視野欠損の「穴」がなく、通常の写真集仕立てとなっている。

まさかの展開(転回)である。

「穴」が無数に開くことで生じる紙面の不安定さと、「穴」の存在感の強さが『底翳』最大の武器にして発明だったと思うが、それをあえて封印した。その分、父親が歳を経るにつれて徐々に視野が欠けてゆき、暗闇の中で彷徨いながら、また日常の色と光へと向かっていく描写、時間経過の流れが、強く打ち出されていた。

物理的な穴を使わず、1枚1枚の写真が持つ明と暗のシークエンス、グラデーションの潜行を強めたことで、光の喪失を表したのだ。結果、ひとりの人間の人生と視界の闇が奥行きを持ち、深みが増した。

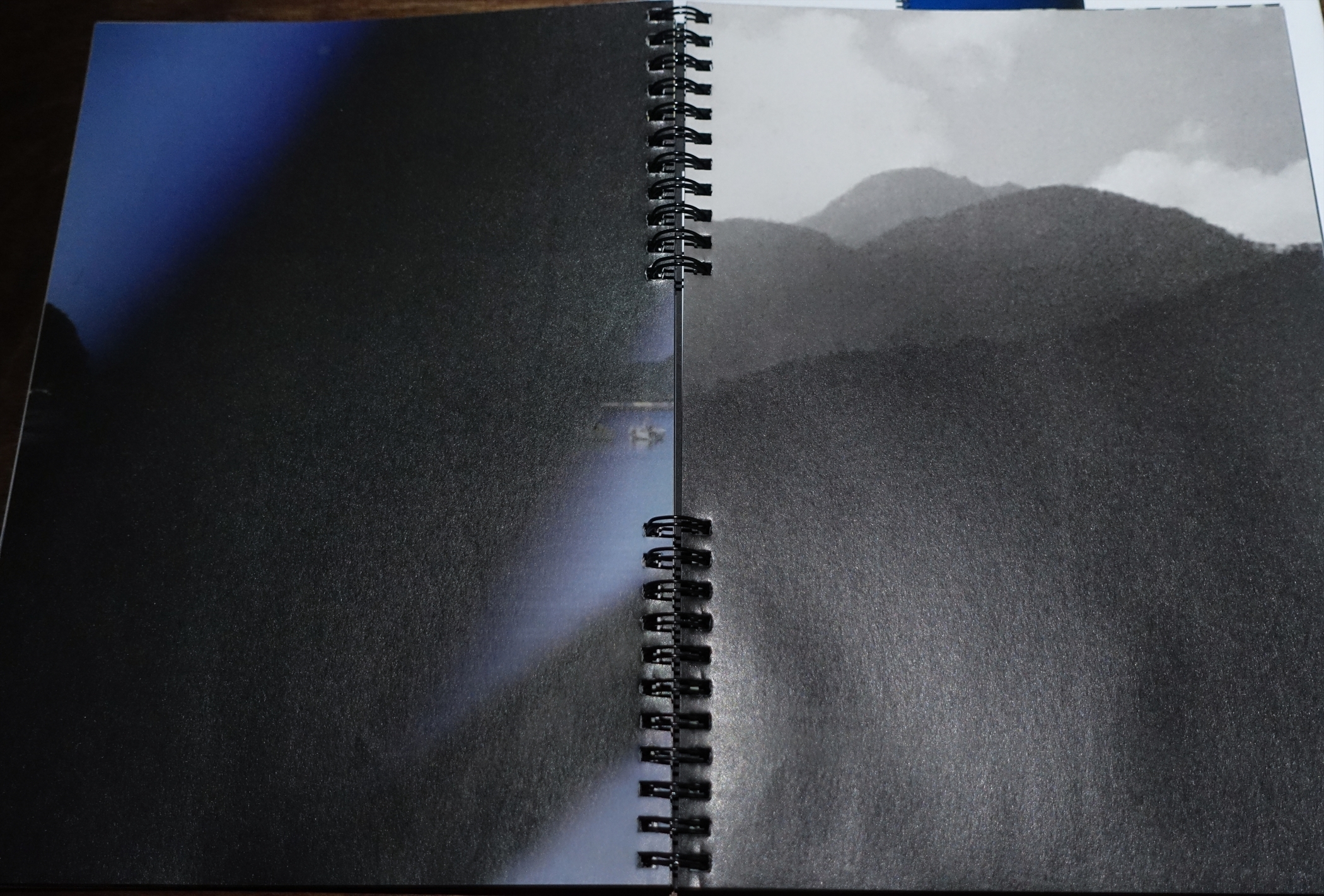

冒頭から中盤までの流れは、父親が若いころから緑内障で視野に異変が生じ、徐々に黒く暗く光を奪われてゆく過程を描く。そこからは闇に覆われ闇の中を彷徨い、夢の中でも夢から覚めても闇の中、というぐらい静謐で混沌とした世界に陥る。

闇の中で何度も桜の花が咲いている。極めて暗いが花弁一つ一つの輪郭が確立されている。視野の欠けた眼で見た桜をイメージしたものか、視界の光が奪われたため記憶の中、心に残った像が脳裏に現れているのか。

あくまで全ては写真の視界であり、現実の父親が患っている病状を再現したものではない、しかし心身の負担と深刻さと、そうして欠けた視界の闇の中で高齢者として生活していかねばならない父親の現実は確かなものだ。

終盤には、闇だけでなく光もまた蘇ってくる。全ての視界が消えたわけではないということ、それを当人が前向きに認めたのか、作者がそのように理解して認識を変えていったのか。中盤の夜の底を這うような暗さから読み進めていった先に、読後感はどこか希望があった。

他に、この写真集には主語の不思議さがある。他者の視覚を写真で語ることの話法として、写真自体及びストーリー全体で主格が移ろいゆき、混ざり合ってゆくことが特徴的だ。

作品全体を通じての主役は言うまでもなく作者の父親であり、彼がこれまで辿ってきた人生と現状、その知覚状況を本作は語っている。

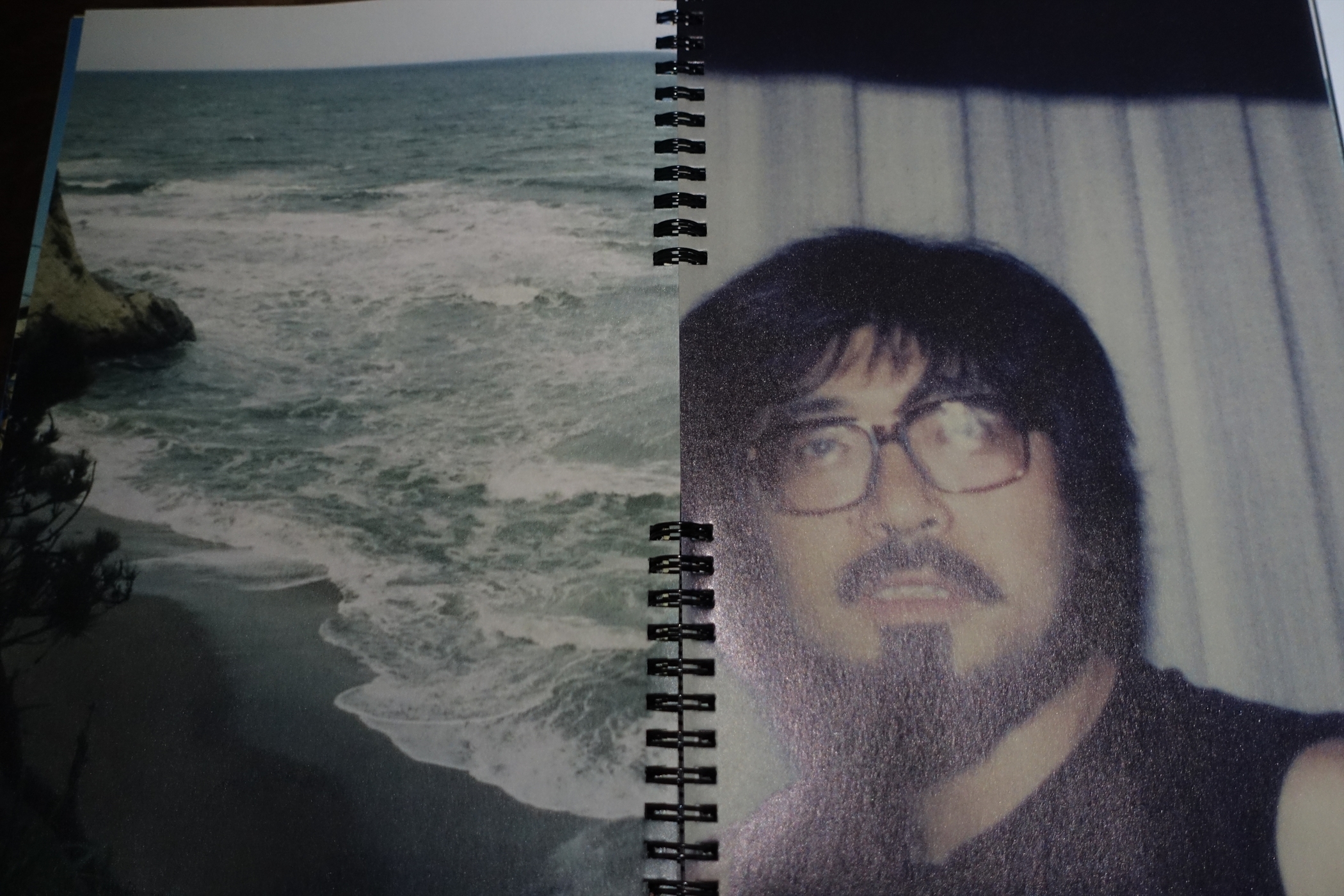

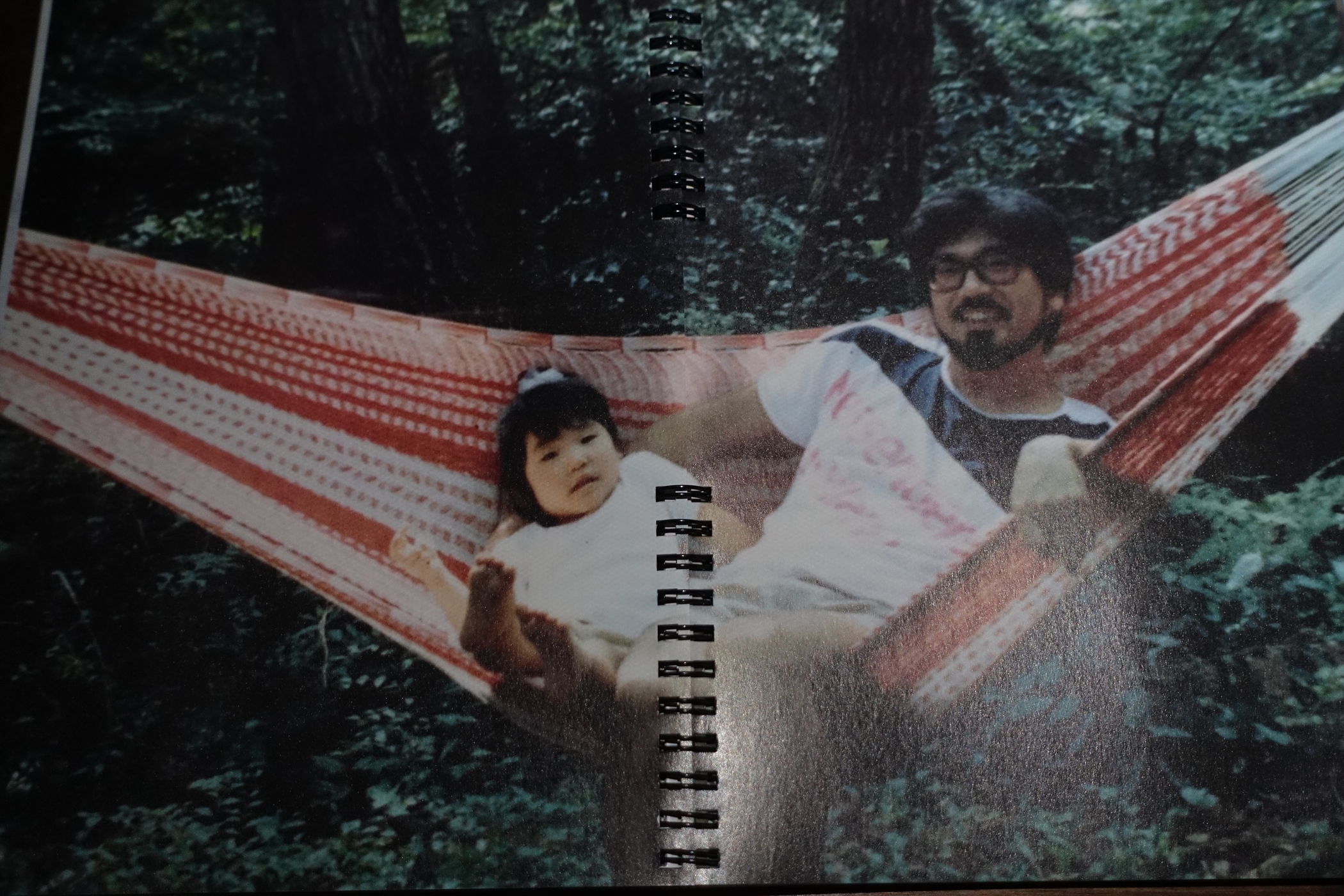

まず前半、若い頃の父親が写った過去の写真が多数掲載されている。実はこの時点から既に謎が生じている。父親の主観的な知覚を表すに当たって、前半の人生振り返りパートでは視覚が正常だった頃の描写として、カラー写真が多数使われている。本作でカラーは身体と知覚が正常に機能していることを表す。だがその写真の多くは父親以外の誰かが父親を撮ったもので、当然ながら生まれていないか幼い頃なので作者が撮ったものでもない。「誰の写真」なのかという疑問。一方で父親自身がシャッターを切ったカットも混在する。主客は入り混じっていて分けられない。

この部分を文章化するなら、父親は写真集においては主格だが被写体としては客体であるから、間をとって主語としては父親を表す「彼は」と三人称で表記されるのだろう。

しかし中盤以降、緑内障の悪化に伴って描写が暗転するあたりで、写真の撮り手は作者に交代してゆく。作者は父親の知覚に起きていたであろう状況をイメージし、写真で伝えるための逆算トレースで暗く重く、光量を絞った抽象的な写真を制作する。それらは父親が直接見た光景・自ら撮影した写真なのか、どうか。暗く闇に包まれたカラー写真については主格がより不明である。むしろ写真としては父親の知覚から切り離されたところにあるもの、写真(機)だけが捉えた光景であろう。さらに言えば作者自身が眼で直接見た光景ではなく、写真(の編集や現像、プリントの工程)によって見た光景と言えるかも知れない。ここでの真の主体は写真かも知れないのだ。

だがやはり文章化するなら、これらも全て父親の体験として「彼は~(見えなくなっていった、視界が欠けていった)」と三人称で表記されるのだろう。

そして最終盤、暗闇の底を徐々に歩いて抜けるように、カラーの色が戻ってくるが、ここでは「父親」の日常の振る舞いが生々しく捉えらえている。撮り手は勿論作者だろうが、しかし年老いて弱った父親に寄り添う眼差しゆえに、父親が内発的に残した像のようでもある。また作者によれば、ここでも父親自身が撮ったカットも入っているという。確かに、床に卵を落として割ってしまったカットは、アイレベルや画角からしても父親自身が撮ったものと考えるのが自然だ。他に自撮りっぽいカットもある。主格は混ざり合っている。

誰が誰のことを語っているのか、視座の文法構造が踏み込むにつれてどんどん溶け合い込み入ったものになる。単なる家族の記録や、親の病状に寄り添って推想した作品ではない。もしかすると今作は、他者の知覚(視覚)と写真家の話法と写真的視覚との取り合いを実験し和合させた作品、とも言えるかも知れない。

------------------------

かくして、「写真集」が様々な試みと検討を重ねて変化し、深化してゆく姿を見ることができた。写真集というものは決して新しい手法ではないのに、まだ「続き」があるらしい。写真・写真集はこうやって時代とともに変容し続けていってほしい。

( ´ - ` ) 完。