香港民主化運動と、その最前線に立って戦っていた、香港ポップの国民的スター:デニス・ホーのドキュメンタリー映画である。

歌手としての人生、香港人としての人生を振り返りながら、2014年の雨傘運動に身を投じて以降、中国を敵に回したことで様変わりした歌手生活を追う。

映画で記録された世界は2019年で終わっている。その後の圧倒的不利、理不尽な展開を知らなければ、映画は真にハッピーなものとなったかもしれない。

◆狼の気配

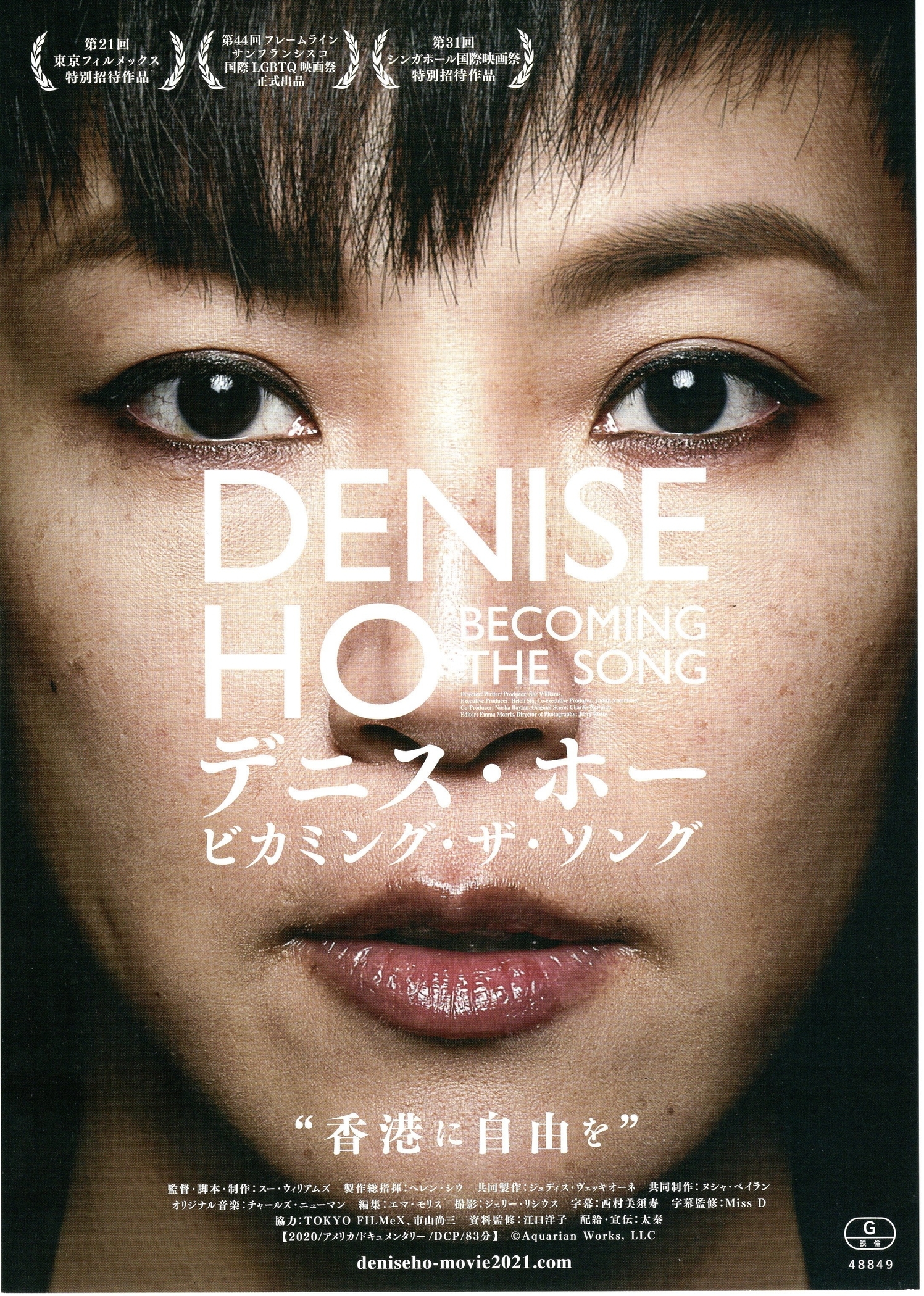

本作の予告編には何か深く痺れるものがあって、本編を観に来た。ひときわ、研ぎ澄まされた風貌のひとが映っている。デニス・ホー。歌手だという。海をひとつ隔てれば何も分からないもので、こんな人物がいたとは知らなかった。歌うシーンと抗議するシーンが繰り返される。デモ隊の最前線で座り込んでいた、警官と群衆のはざまにその人はいた。戦っていた。日本でいう活動家ではない。また、日本の「歌手」や「アーティスト」とも別物だった。全身に危機感が漲っていた。

先日観た香港民主化デモ関連映画、『僕は屈しない』のエドワード・レオン(梁天琦)にもかなり近い・ほぼ同じ感覚を抱いたが、戦っている人には独特な、筋力のようなオーラがある。無駄のない、繊細さと強さを備えた筋肉を感じる。野生の狼に出会ったことはないが、きっとこういう感じなのだろう。

戦っている人間は目の輝きが違う。声も違う。骨格や皮膚の内側すら違うように見える。同じ人類種でありながら、明らかに別物で、もっと強く切ない種族で、その存在感は切実さに肉薄しているため、リアリティが別格なのだと思う。

◆戦う人、デニス・ホー

デニス・ホーは3つの点で戦ってきた。①憧れた歌手になるための戦い。②香港人としてのアイデンティティー、中国当局による支配との戦い。③性的マイノリティ(同性愛者)としての戦い。映画では主に①と②を構成の軸に置いている。

デニス・ホーの人生においてはある時期を境に、①と②が不可分のものとして混ざり合う。

①の戦いは、幼い頃からの歌手への夢を叶えるサクセスストーリーだ。歌手デビュー後は香港ポップスのミュージシャンとしてキャリアを重ね、香港だけでなく中国でも大人気を博し、CMや広告に出演、稼ぎの9割を中国での活動が占めるまでになる。ずっと師匠と仰いでいた歌手、アニタ・ムイが2003年に病死するなど、厳しい試練にも見舞われるが、失意の中から立ち上がり、師匠を模倣していた立ち振る舞いから自分独自のスタイルを模索していく。

重要なのは②の戦いだ。

デニスは2014年の雨傘運動へ参加し、勇猛果敢にデモの場で先頭に立った。香港人としてのアイデンティティーと危機感がそうさせたのか。発言力を持った文化人として注目を集めるが、結果、警察に連行される。

するとこれまでデニスを支持してきた大手スポンサーが離れ(ランコムは西欧の企業だが、中国市場での営業に何らかの経済的妨害が入った模様)、中国のファンも態度を変え、一気に風向きが変わる。香港人が中国当局と対立することは、歌手としての活動の場を失う致命的なことでもあった。多くの企業やファンは、あくまで中国という大資本・権力に差し障りのないところで「デニス・ホー」を安全に消費していたのか。

大きな興行を打てず、警察当局からマークされ、厳しい境遇に置かれながらも、デニスは数名のスタッフだけで活動を継続していた。大企業の協賛を得ず、地道に営業活動を行って資金を集め、アメリカやヨーロッパのライブハウスで手作りのライブを行ってゆく。大がかりな舞台仕掛けから、手の届く距離での弾き語りへ。その前向きに進み続ける姿にはシンプルに、何か勇気付けられるものがあった。常人なら挫けて寝込みそうなキツい状況が続くが、複雑な表情を見せつつも、デニスは前へと向かう。

本作の撮影は2018年からで、中国当局のブラックリストに入った後のデニスが新たなキャリアを築こうとしているところだったという。映画のオープニングとエンディングはライブ光景、歌いながら感極まって涙するデニス・ホー。このように本作は音楽活動①と香港人としての戦い②が密接に結び付いた形で進行する。

そして本作を編集中の2019年、再び香港で沸き上がった大規模な民主化デモに、デニスは参加する。それだけではなく、国際的な会議の場、「オスロ自由フォーラム」や「国際連合人権理事会(UNHRC)」に複数回出席してスピーチを行った。端的に、強く、意志のこもった言葉を放つデニスは、圧倒的に強く、美しかった。

◆戦いの映画

本作は編集力がかなり高く、話題の移り変わりがスピーディーで無駄がない。デニス・ホーの苦悩や苦境を伝えながらもそこに留まらず、民主化運動で街を占拠するデモ隊、暴力的に敵対する警官隊の光景と、多数のライブ映像を配しながら、個人の人生、一家の記憶、そして香港という、国ではない「国」の歴史を押さえていく。

言わば、社会派ドキュメンタリーとパーソナルドキュメンタリー、そしてミュージックPVとの3つの映像系をバランスよく切り替えていく映画だ。中国当局の圧力に屈せず戦い、民主的な自由の可能性へと繋いでいく。2020年以降の香港の現実はそうではなかったが… その意味で本作はフィクションであった。

本作は「戦いの映画」である。

本作はデニス・ホーを主役として取り上げているが、ベースにあるのは中国と香港の制度的・文化的な深い断絶、違いである。なぜ100万人、200万人の香港人が都市部を埋め尽くして抗議活動を行ったのか? なぜデニス・ホーは中国から愛される安全な立場を投げ出して、香港人のために反逆したのか?

根底には「香港」の独自性がある。本作は1997年7月1日の香港返還、さらには1989年6月4日の天安門事件に立ち返りながら、「香港(人)」という揺れ動く存在を取り上げる。

英国統治時代から香港人は、主権が英国から中国に移されれば、いつかは天安門事件と同じ目に遭うことを予期していた。そこに中国の本質=支配があると。将来を案じ、返還時には多くの香港人がつてを頼って国外へ出たという。返還から僅か数時間後には4千人の中国軍が送られてきた。50年間は維持するとしていた「一国二制度」だが、返還の瞬間からその言論の自由と民主主義はいつまで保証されるか分からないものとなった。

だが香港人には、深いプライドがあった。生きやすさ、住みやすさだけでは説明のつかない、香港に対する愛情のようなものが… それが世代を超えて、若者世代を強力に駆り立てている。

正直、前回の香港民主化関連映画でも、理解が及ばなかったのが、若者世代の「香港(人)」への強烈なプライドと愛情だ。中国当局が押し付けてくる愛国、党への忠誠と真逆の力として湧き起こるその力が、どうやって世代を超えたところで芽吹き、定着し、増幅されているのか。その結果としての雨傘運動や警官隊との衝突は映像や報道のとおりだが、根っこにある、危険をおして具体的な行動へと駆り立てているハートはどこから来たのだろうか。

デニスの母親が香港返還時のことを語るシーンで、「香港(人)」とは、「中国当局に奪われうるもの」として、不安定に揺らぐ存在であり、しかしその自由と民主的なるものこそが自分たちの存在そのものだ、という思いが垣間見えた。だが日本人である自分の身でいくら想像してみても、何かのために国家、警察権力と物理的に戦う姿には辿り着けない。どこでその反逆と抵抗の姿勢を身に着けたのだろうか? 地の利を活かして、中国国内では手に入らない天安門事件の時の情報を蓄積していたのだろうか?

現実問題として自由と民主主義は消滅しようとしている。実際には、ほぼ壊滅した。

本作を鑑賞したのが2019~2020年のうちだったなら、困難の中にも強く残された希望として、翻弄される国、活路を見出す個人の生き方-死なない自由と民意、という枠組みを信じることが出来ただろう。

だが2020年半ば以降、状況は最悪となった。

2020年6月30日「香港特別行政区国家安全維持法」が施行され、8月10日は同法違反の罪で周庭(アグネス・チョウ)は逮捕、11月23日には周庭、黄之鋒(ジョシュア・ウォン)ら3名が公判で有罪となり収監された。12月2日に実刑判決、周庭は2021年6月12日に禁固十カ月の刑を終えて釈放された。黄之鋒はまだ収監されている。また、同法の適用によって創業者や編集幹部の逮捕、資金凍結によって2021年6月24日、習政権に批判的だった香港紙「蘋果(リンゴ)日報」は廃刊に追い込まれた。

これらの象徴的な出来事が矢継ぎ早に続き、国際的な非難は発せられたが、どの国も何ら中国政府に対して実行力を伴うアクションをかけることは出来ていないように見える。皆、コロナ対応やその他内政で精一杯であり、日本に関しては東京五輪とコロナを巡る動きの中で、香港の存在は忘れられている。

言論の自由の封殺が着実に力強く進められてゆく中で、ドキュメンタリーはフィクションでしかなのか? という無力感にすら襲われそうになる。現実の危機が創作を上回っている。

( >_<) でも超かっこいいデニス・ホー。この姿はしみる。

かっこいい場面だけじゃなく傷付いてしおれてる場面や一般人と同じ表情の場面も多いんですが、いやなんかかっこいい。カンフル剤になります。くあああ。そのようにありたかった。つよさがほしい。